文庫 - 日本文学

池澤春菜の初小説! 話題のSF映画『オービタル・クリスマス』(堺三保初監督作)小説版を先行公開。聖夜を祝う全ての人に、ささやかな奇跡を。

池澤春菜(原作:堺三保)

2020.12.22

聖夜を祝う全ての人に……

近未来のクリスマスの夜、

宇宙ステーションV3より

優しい奇跡が放たれる。

2018年、映画制作支援クラウドファンディング史上最高の応援金額(ドキュメンタリー/アニメーションを除く)を集めて話題となった短編映画『オービタル・クリスマス』。

製作・監督・脚本は、SF評論家・脚本家・翻訳家の堺三保。ロセンゼルスにてハリウッドのスタッフ・俳優で撮影された本作が、映画公開に先駆けてノベライゼーションとして登場!

この堺三保第1回監督作品の小説化を手がけるは、これが初小説となる、声優・エッセイストの池澤春菜。

大森望責任編集によるSFアンソロジー『NOVA』最新号(河出文庫、2021年春刊行予定)のために書き下ろされた、小説版「オービタル・クリスマス」を、皆様へのクリスマスの贈り物として特別先行公開いたします。ぜひ聖夜の奇跡を目撃ください。

*映画『オービタル・クリスマス』予告編はこちら。

オービタル・クリスマス

池澤春菜(原作 堺三保)

協定世界時 12月22日 17:35

宇宙空間は意外と賑やかだ。

はじめてV3に足を踏み入れた時、そう思った。動き、働き、自らを調整する大きな機械の中にいると、様々な音が聞こえてくる。パイプの中を通る各種液体や気体の音、家鳴りならぬステーション鳴り、巨大な機構が、息をして伸びをして関節を鳴らす。大魚の腹の中で3日3晩過ごしたヨナも、同じことを思ったかもしれない。

だけど人間の耳は、必要な音と不必要な音を篩にかけるそうだ。カクテルパーティー効果という。このパーティーの参加者はアリひとりだったが、耳はちゃんと選別をしていた。

今、宇宙空間はとても静かだ。

普段は6人いるクルーたちは、みんな休暇を取って地上へ戻っている。仲間たちが立てる物音や話し声がなくなり、背景音も脳がフィルタリングしている。今、耳が拾うのは沈黙の音だけだった。

だが、どんなに静かでも、誰かの声が聞きたくても、独り言だけは言うまいと決めていた。それをし始めたら止めどがきかない気がして。だからアリは音楽をかけ、ステーションを管理するAIに時折話しかける。

「V3、何か音をくれ」

今日の貨物の離発着スケジュールをタブレットで再度確認しながら、アリはAIを呼び出した。

V3なんて名前、ニッポンのトクサツみたいだ、といつも思う。正式名称は、軌道上設備整備作業用基地V3。Vは確か宇宙飛行士ヴァージルなんとか氏から。3は単純に、3番目に建設されたから。ハードの名前だが、ソフトもまとめてV3と呼ばれている。

その性格は極めてお上品、ジーヴスのようなブリティッシュイングリッシュ。トクサツヒーローなのに英国紳士、V3を作った人物はよほどひねくれた趣味をしていたらしい。

陽気なクリスマス音楽が流れる。確かに、今地上はクリスマス一色だろう。だがここは地球同期軌道上、35,786kmだ。さすがにここまではトナカイの橇もやってこられない。アリはため息をついた。

「V3、チャンネルを変えてくれ」

『音声チャンネルに変更します』

底抜けに陽気で、底抜けに空しいジングル・ベルが、淡々としたニュースに変わる。

『……のニュースです。昨日未明に発生した、成田空港へのテロリストによる核攻撃により、いまだ周辺地域には甚大な被害が出ています。死傷者は十万人以上と考えられていますが、この爆発によって生じた電磁パルス、いわゆるEMPによって現地の電子通信機器はほぼ完全に機能を停止しており、正確な情報は未だ得られていません。国連は緊急会議を招集……」

アリはもう一度ため息をつく。

「V3、なんでもいいからチャンネル変えろ。音楽でいい」

『音楽チャンネルに変更します』

今度聞こえてきたのは、もろびとこぞりて。宇宙空間でひとりぼっちの時に聞きたい選択ではない。V3の音楽の好みを一度刷新してやりたい。

無重力下で聞くクリスマスソングの間延びした響きから頭を切り替え、アリはジョイスティックを握る。V3での仕事は多岐にわたるが、そのひとつが、月基地からの貨物モジュールをキャッチし、また地球基地に送り出すこと。要は無人のコネクティングフライト、人為的なスイングバイだ。V3があれば、月の軌道と地球の軌道が合うのを待たなくてもいい。基本的な操作はAIが行うが、保守や法律といった諸々の理由で人間の作業員も必要だ。人間も冗長化の一部。だからアリは狭い制御室の中でV3の作業を見守っている。

V3のマニピュレータが貨物モジュールを受け止め、倉庫へと収めてゆく。

『ドッキングに成功しました』

「よし、V3、貨物の積み替えを始めてくれ」

ルーティンとなっている作業の代わりに、警告音が鳴った。

『警告。貨物の異常を検出しました』

「なんだって?」

『警告、記載データよりも積載重量がオーバーしています』

「おいおい、まさか本当にサンタでも来たのかよ」

年末年始はペイロードのやりとりも少なくなるため、自分ひとりでもなんとかなるだろう、そう思って気楽に引き受けた留守番だった。過積載ならインシデント、密航サンタなら犯罪。どちらにせよ、ひとりで当たりたい事態ではない。

『加重の移動を確認』

「くそ、そっちか!」

特大のため息と共に、アリはベルトを外しハッチへと向かった。

*

V3は、ルオーテというパスタに似ている。車輪の意味だ。中心に球体の制御室があり、そこからスポークが伸びて、外円部の住居モジュールと倉庫モジュールに繋がる。制御室や倉庫は無重力だが、居住空間には0.7Gの重力を発生させている。簡便で単純、大小の差はあれ、こんなステーションが軌道上には3桁単位で浮かんでいる。太陽光発電パネルの管理や簡単なデブリの掃除など、雑事ながら意外と仕事は多い。あくまでここは作業ステーションだ。人が乗り継ぎをするようなハブステーションではない。交代要員以外、誰も来ないオンボロステーションに、誰が、もしくは何が忍び込もうとしているのか。暇に飽かせて、20世紀のホラー映画なんて漁るんじゃなかった、あの時は笑ってみてたものの、いざとなると頭の中にブロブやら偽足の生えた頭がちらつく。

移動シャフトの中を進みながら、アリは心の中で猛烈に毒づいていた。自分に科した独り言禁止のルールもさることながら、エアロックの向こうで待っているかもしれない何かに、存在を気づかれないようにだ。道具入れから適当に掴んで来たスパナは、何の安心もくれない。

エアロックのランプが緑に変わる。誰かが、もしくは何かが向こうでハッチ開閉の指示を出した。アリはスパナを振り上げる。

だが、ハッチから出てきたのは、思いも寄らない小柄な人影だった。ぽかんとアリを見上げるアジア系の少年。

「ここ、どこ? 地球?」

呆然とするアリの手から、スパナが落ちた。

*

冷凍のピザを与えたら、がっついて食べている。月からここまではおよそ30時間。一応水や簡単な食べ物は持ってきたようだが、足りなかったのか、相当腹が減っているようだ。

子どもは苦手だった。年老いた両親の唯一の子であったアリには、子どもと接した経験がない。

「……コーヒー飲むか?」

無言で首を振られる。迷った末、ただの水をグラスに注ぎながら、少年を観察した。アジア人の年齢はわかりにくいが、だいたい10歳前後だろう。キャップにグレーのパーカー、ジーンズ、どこにでもいそうな子ども。軌道上設備整備作業用基地以外なら。

「名前は?」

「……タカシ」

暫く躊躇ってから、小さな声で答えた。全身から困惑と不安と警戒が伝わってくる。

「うまいか?」

「あんまり」

だよな、とアリも思う。タカシはちらりと向かいに座ったアリを見上げ、続いて殺風景な食堂に目をやる。床に固定された椅子とテーブル、食品の解凍システムと、ディスポーザー。唯一の見所は、壁一面に設えた窓からの眺めくらいだ。就航してから20年以上たっているV3はそれなりにポンコツだ。設備だって古い。ディスプレイや船窓だって、細かな傷でうっすら曇っている。いつもなら気にならないそんな小さなことが、タカシの目にどう映るか、急に気になった。

言葉少ななタカシから、少しずつ話を引き出す。普段は通信教育を受け、週に3回、運動と集団行動のための時間があること。月基地にはまだ子どもが少ないので、全員が知り合いであること。タカシは運動も嫌いではないが、本を読んだりゲームをしたりする時間の方が好きなこと。だが、家族のことに話を向けようとすると、黙ってしまう。ここらへんに理由がありそうだと思いながら、アリは雑談から慎重に話を進めて行く。

「ここにいるのは、おじさんだけなの?」

おじさん、と呼ばれることに地味に傷ついたが、これくらいの子どもから見たら25から上は全員おじさんだ、と自分を慰める

「みんな、年末休みで地上に帰っちまってんだよ。けど、誰もいなくなるわけにいかないだろ? それに俺は、クリスマスって奴がどうも気に食わなくてな」

「クリスマス、嫌いなの?」

びっくりした目を向けられて苦笑する。

「好き嫌いってよりなぁ。あれは、キリスト教徒の祭りだ。本来、他の宗教の人間には関係ないもんだ。それを、ユダヤ教徒も仏教徒も、無神論者まで、みんな休んじまうんだからな。俺から見たら、ばかばかしいもんだ」

「おじさんは……なに、教なの?」

考えながら、言葉を選んでいる。気遣いと気後れと。ずいぶん繊細だ。アリはタカシの想定年齢を少しだけ上方修正する。

「俺はムスリムだ。イスラム教だな。お前は?」

「……わかんない」

気詰まりな沈黙が続く。タカシは冷めたピザの端をぐっと握りしめている。居心地の悪さに、飲みもしない茶でもいれようかとアリが考え始めた時、タカシがぽつりと口を開いた。

「ほとんどの日本人は仏教と神道を信じてるって、何かで読んだ」

「両方?」

「両方。だからクリスマスはツリーを飾ってチキンとケーキを食べる。お正月には初詣に行く」

「神様はいるのか?」

少し長い沈黙。

「……母さんが、日本には神様がたくさんいるって言っていた。世界にあるものには、全部、神様がいるんだって」

「たくさん?」

唯一神であるアッラーを信仰するアリからすると、それはずいぶん混乱させられる考え方だった。

「はっぴゃくまん」

「神様の大盤振る舞いだな」

「月にもいるの?って聞いたら、月には兎がいるのよ、って。月でお餅ついているんだって」

「オモチ?」

「食べ物。お米でできていて、ベタベタしていて、柔らかくて、伸びる。新年にいつも母さんが特別よ、って食べさせてくれる。僕はあんまり好きじゃないけど」

月と兎とオモチの関係性は全くわからなかったが、タカシの雰囲気が少し柔らかくなった。

「俺のところは神様はひとりだけだし、新年もとくに祝わないな」

「クリスマスも?」

「クリスマスも。誕生日も祝わない」

「ふぅん……つまんないね」

「子どもの頃はそういうもんだと思ってた。大人になったら、まぁ……そういうもんだと思ってる」

タカシが少しだけ笑った。

「で、どうして貨物モジュールに密航なんかしたんだ?」

アリを見上げていた目がすっとそらされ、また無言でピザを食べ始める。開きかけたシャッターがまた閉じた。がっちりロック付きだ。これは時間がかかりそうだ。

協定世界時 12月23日 09:56

アリは進退窮まっていた。タカシから少しでも情報を引き出そうとあれこれ試みてみたが、やればやるほど頑なに口を閉ざす。その沈黙は、彼が置かれた現実そのものを否定しているようだった。

今も、ふたりは黙ってテーブルを囲んでいる。タカシはぶよぶよしたパスタを胡散臭そうにつついている。アリは思わず、それは選択肢の中ではまだマシな方なんだと、つい言い訳しそうになった。アリの前に置かれているのは、選択肢の中では”割と”マシな方のターキーサンドイッチだ。

タカシの身元の問い合わせは出している。その確認にいつまでかかるのか。いつまでタカシはここにいるのか。平時は6人が生活するV3だ。タカシひとりくらい賄える。問題はアリの方だった。タカシをどう扱っていいものか、途方に暮れている。予備のスリーピングキューブにずっと閉じ込めておくわけにもいかない。かといってどう相手をしていいかもわからない。どうせ聞いても無駄だろうと思いながら、沈黙に耐えかねて口を開く。

「なんで家出なんかしたんだ? 母さんと喧嘩したのか? 学校が嫌になったのか?」

パスタをつつく手が止まる。

「……家出じゃない」

「じゃあ冒険か? 独り立ちしたかった? なぁ、俺だってお前くらいの年の時は、色んなことを夢見たよ。すっごいお宝を見つけるとか、超能力があるとか、世界で俺しかできないことがあるとか」

言いながら、子どもの時のあの特別な存在でありたいという自負を思い出した。今となっては、くすぐったいような、痛がゆいような、何とも言えないアンバランスな自意識。

「そんなんじゃない!」

珍しくタカシが声を荒げ、自分の声に驚いたようにはっと身をこわばらせた。それでも、沈黙よりはマシだと、アリは言葉を重ねる。

「地球に行ったら、なんか楽しいことがあるとでも思ったのか? お前の年で、ひとりで、どうするつもりだ? 一度月に戻って、ちゃんと勉強して、準備ができてからまた地球に行けば良いじゃないか」

タカシは鋭く息を吸い込み、アリを睨み付けた。でも結局口を開くことはなく、フォークを叩きつけると、食堂を出て行った。アリは頭を抱えた。

「V3、俺何か間違ったか?」

『私には判断いたしかねます』

「だよなぁ……」

協定世界時 12月24日 10:48

タカシはそれきり、部屋に閉じこもったまま出てこようとしない。食べ物を置いておけば食べた形跡はある。V3に人道に反しない程度の監視も頼んである。確かこう言うのを、あの国の言葉では「ヒキコモリ」というのではなかったか。

向き合わなくて済むことに少し安堵しながら、アリは気がかりだった太陽光発電パネルの修理に取りかかった。デブリのひとつが運悪くパネルをぶち破ったのだ。V3は衛星軌道上の何でも屋だ。地球と月の貨物のやり取りもすれば、軌道衛星の修理や、太陽光発電パネルをずらりと並べた、通称〈畑〉の管理もする。蓄えた電力はV3が使用する分を除いて、マイクロ波の形で地上の施設に送電される。安定して電気を作り出せる〈畑〉は、地上にとってなくてはならない存在であると同時に、会社にとっても大事な収入源だった。

作業に当たるのは、丸い玉にマニピュレータをつけたような小型船外作業ポッド《ヒューイ》《デューイ》《ルーイ》。アリはドナルドおじさんとして、3機の作業を見守り、時折介入して直接操作しながら、サブウインドは直属の上司に当たるアニカと繋げていた。

『家出人の身元がわかった』

「思ったより早かったな。ウチの会社もやるときはやるね」

『うるさい。月の住人だったから、顔画像認識で一発。タカシ・ヤマモト。クラーク・シティで登録されてた』

「OK。じゃ、次の便で親元に送り返す」

『それが、そう簡単にはいかない』

3機のポッドは、破損箇所の周囲に誘導ビーコンを設置していく。《ヒューイ》が腹部収納から液化されたナノマテリアルを射出すると、みるみる薄い膜となって広がり、予めプログラムされた形とサイズに展開する。

『タカシ・ヤマモトの母親は、先週病気で亡くなっている』

「な……」

アリは言葉を失った。自分がタカシに投げた言葉がいかに無神経だったか、なぜタカシがあんなに怒ったか、ようやくわかった。薄膜を慎重に誘導ビーコンのもとまで運びながら、アニカの語るタカシの背景に耳を傾ける。あまり感情の起伏を表に出さない上司だが、今はその声に少し沈痛な響きがある。

「……父親は?」

『2年前に離婚。ヒロキ・カツキ。今は地球に住んでいる』

アニカの送ってきた父親の写真は、薄い目元がタカシと似ていなくもなかった。

「そうか、地球にいる父親に会おうと思って、貨物モジュールに密航したのか」

『軌道エレベータ代わりに使われたら困る』

「気密モジュール、なおかつ積み替え便で良かったよ。じゃなかったら、餓死したフリーズドライミイラになってた」

3機のポッドが同期した動きでナノマテリアルの薄膜を穴の周囲に接着していく。僅か20ナノメートル、1ミリの5000分の1の厚みだが、分子接合と合わされば強度は充分だ。

「離婚事由は……」

『良くある性格の不一致。大丈夫、DVや児童虐待じゃない』

アニカが先回りして答える。

「じゃあ、父親に連絡取って、身元引受してもらえばいいだろ。臨時便でシャトルよこしてくれ」

『だから、そう簡単にはいかない。あの子の父親は、成田にいた』

3機のポッドが帰路につく。アリはアニカの言葉の意味を図りかねていた。

「だから?」

待てよ、何か聞いた覚えがある。そうだ、成田……成田、確か……

「……日本の空港か」

『そう。核テロ攻撃』

「じゃあ父親は……」

死んだのか、という言葉は言えなかった。アニカの声に潜んでいた悼みの色の理由がようやくわかった。

『まだわからない。空港行きのバスに乗ったところまでは掴めている。だけど、今、日本のあの辺りは、一切連絡がつかないから』

「EMP……電磁パルスか」

10万人以上が巻き込まれたとされる規模の核爆発だ。一帯は地獄だろう。

「父親が見つからなかったら、あの子はどうなるんだ?」

『あの子の母親は、5年前に人工義肢加工師の特技移民として月に行っている』

月基地の歴史は浅く、民間人が住み始めてまだ20年弱だ。限られた移民枠は、特技移民、すなわち特殊技術資格所持移民のみに限られている。だが、それでも今、月に移住するにはそれなりの理由が必要だ。アニカが言葉にしなかった事情を、アリは察することができた。

「地球に身寄りがいないとなると、月に送り返すしかない。法律上はその子は月移民だ。向こうでどうなるかは、わからない」

「……」

「とにかく、事情をその子に伝えて」

今10歳だとすれば、月に行ったのは5歳の時。地球のことはどのくらい記憶にあるのだろう。母親を失い、おぼろげに覚えているだけの父親を頼って地球を目指したはずが、その父親も、既に死んでいるかもしれない。

月と地球の間で、彼は両方を失ったのだ。

*

スリーピングキューブのベッドに座っているタカシは、パーカーを脱いだせいか、さっきよりも小さく見えた。背はこれから伸びるだろう。細い手足にもやがてしっかり筋肉がつくはずだ。だが今は、まだ子どもだ。

「……今、引取先を探している。準備ができ次第、シャトルで月に送り返すよ」

タカシは何も言わない。ただ膝を見つめている。薄い胸だけが小さく呼吸で動いていた。

ひとりにしておいた方がいいか、と部屋を出ようとして、アリはふと立ち止まった。もう少し、何か、今のタカシにかけられる言葉はないか。だが結局、暫く躊躇った後に出てきたのは、

「……すまない」

のひと言だった。

協定世界時 12月24日 14:36

船窓から見る地球は、ほぼ全天だ。V3の自転と共に、窓の外をゆっくりと回っている。壮麗なその光景を見飽きることはないだろうと思っていたけれど、ここでの勤務が数ヶ月を超える頃にはやっぱり見飽きていた。

だが見飽きたとは言え、やはり凄いものは凄い。食堂の窓から地球を見ながら、アリはぼんやりと個人割り当てで持って来たハラルのミントティをすすっていた。清涼感のある風味は、いつもなら閉鎖空間の窮屈さや仕事の単調さを少し和らげてくれる。だが今のアリの気分には力不足だった。

泣かなかったな。

ただ、黙って話を聞いていた。

さっきアリが本当にかけたかったのは「アッサラーム・アライクム」という言葉だった。あなたの上に平和を。人生にも、ナノマテリアルのような平穏の覆いがあればいいのに。ある者にとってはそれは信仰なのだろう。ある者にとっては富だったり、素晴らしい配偶者だったり、知識の厚みだったりする。だが、あの子を守り、辛い出来事から隔ててくれる覆いは、今はまだ何もないのだ。

視覚と聴覚に、衝撃が一気に押し寄せる。一瞬の後、それがアラートであることに気がついた。V3がアリの神経を叩くようにアナウンスを入れる。

『警告。緊急脱出ポッドの内部ハッチが破損』

「?!」

食堂を飛び出し、移動シャフトと住居モジュールの合端部を目指す。そこにある緊急脱出ポッドのハッチを、タカシが手にした何かで必死に叩いていた。傷んだアボカドのような色の四角い板――食堂のトレイか。丈夫さが取り柄のトレイでめちゃくちゃに殴られ、壁を伝うパイプのジョイントが歪んで外れかけていた。

「何やってるんだ?!」

その背中に飛びつき、引き剥がそうとする。タカシは思わぬ力で抵抗した。

「いやだ! 地球に行く! 僕は地球に行くんだ!」

「バカ! こんなもんで地球まで行けるわけないだろ!」

「離せ、僕は地球に行く!」

「いい加減にしろ!」

力尽くでタカシをどかせると、アリは壊れた継ぎ目に発泡スプレーを吹きかけた。泡になって貼り付いた化学物質がみるみる硬化していく。目につく破損箇所は換気パイプのジョイントだが、もし隣接する水循環システムのQDに損傷があれば、このエリア一帯を閉鎖しなくてはいけなくなる。どんなに平時は安全に思えても、宇宙では人は簡単に死ぬ。

次第にエアのもれる音が小さくなり、やがてため息のような音を残して止まった。アリは冷や汗をぬぐう。

振り返る間もなく、タカシが殴りかかってきた。手足をやたらに振り回し、大声でわめきながら全身で暴れる。今まで物静かだったタカシの豹変ぶりに、そのエネルギーに驚きながらなんとか受け止める。無軌道に振り回された拳が顎に当たった。

「タカシ! タカシ!!」

無理矢理手足を押さえ込む。最後にわぁああああっとわめき、がくんと力が抜けた。エネルギーが尽きたようだった。

「こんなもんで地球まで行けるわけないだろう! いいか、これは最後の手段だ。地球になんか行けない。ただ軌道上に浮かんで、救助を待つためだけのものだ。これで大気圏に突っ込んでみろ。あっという間に燃え尽きて流れ星だ! お前は、死にたいのか?!」

タカシの目がアリを見た。と同時にみるみる涙が溢れ、泣きじゃくり始める。

「いやだ……こんなとこ……地球行く、父さんに会う……会いたい……」

「タカシ、悪かった。わかった、悪かったよ」

躊躇った末にその肩を抱こうとしたアリの手を、タカシは振り払った。タカシはうずくまって泣いた。いやだ、いやだと、ただ繰り返した。拳が当たった顎より、振り払われた手の方が痛かった。

アリはただ、その隣に座っていた。嗚咽は暫く続き、やがて力尽きるように小さくなっていった。

協定世界時 12月25日 05:14

ムスリムが始めて宇宙に飛び立ったのは、2007年のことだ。マレーシア人宇宙飛行士シェイク・ムザファ・シュコアは、宇宙から見たキブラ(イスラム教徒が礼拝すべき神殿のある方角)はどこか、という難問に直面した。2次元から3次元への変化、さらに動き続ける国際宇宙ステーションの中で、どうその方位を守り続けるのか。また、昼も夜もない宇宙において、礼拝の時間をどのように定めれば良いのか。最終的にイスラム宗教会議は「神は偉大なり、ちょっとやそっとの誤差は重要ではない。おのおのが信じる方位、時間で良い」という非常に寛容な判断を下した。

ムスリムであるアリも、1日に5回の礼拝を行う。時間は、聖地カアバにならい、方位は祈り始めたその時を基準として、なるべく近い方向へあわせる。神への呼びかけ、アザーンは録音したものを流す。世界は広がる。ムハンマドも、礼拝は旅に合わせて良いと仰った。

アザーンで頭を満たして、無心に蹲踞を繰り返す。完全なる存在へと、声に出さない祈りを捧げる。

普段V3に勤務している人間は、人種も年齢もばらばらだ。概ね40歳まで、心身共に健康であれば委細は問わない。日常は、ルーティンの繰り返しだとはいえ、ここは宇宙だ。危険は常にある。それでも宇宙に出て稼ごうと思うような人間は、多かれ少なかれ何らかの事情を持っていた。だからこそ、互いに詳しいことは聞かない。背景には踏み込まない。それでも、長い時間を過ごしていれば、うっすら見えてくることもある。

アリは元空軍だった。空は嫌いではなかったが、自分の行動の結果が命に繋がることに疲れた。早期退職をし、2度目の人生を選択する時、ふと空のその上に行きたいと思った。軍属時代に得た経験と知識で就職は難なく決まった。むしろ、今やブルーカラーが多い宇宙での勤務に、なぜアリのような経験を持つエリートが、と訝しがられたくらいだ。神の目から世界を見てみたかった。そう答えるのは不遜だろうか。

この仕事も悪くはない。一時的な仕事のつもりが、思いのほか長続きしている。

普段は、14日勤務21日休暇の交代制だ。地球では、サンディエゴの発着場の近くに小さな部屋を借りている。両親に会いに国へ帰るのは犠牲祭の祝日くらい。人嫌いというわけでもなく、かといって特に誰かと深い関係を結ぶでもない。アメリカは暮らしやすいが、それはホテルの暮らしやすさと同じだ。英語を学び、話し、読む。母語と同じくらい身に馴染んだ言葉だが、英語を話す時の自分は少し変わる気がする。右から左へ、左から右へ。頭のスイッチを切り替える。

独りだが、孤独ではない。好きに使える多少の金があり、時間があり、それなりに満ち足りている。休みの日に声をかけて飲みに行く友達もいる。特別な関係の相手はいない。いつか誰かと出会うかもしれないが、自分から積極的に動こうとは思わない。

宙ぶらりん。アメリカとサウジアラビア、英語とアラビア語、地上と軌道上。どこに向かうでもない今の人生はけっこう居心地が良い。

アザーンの最後の言葉の余韻が消えた。

頭を空っぽにし、祈りで満たしている間に、心は決まっていた。

「V3、ナノマテリアルのプログラミングを頼みたい。制御室に向かう」

『了解しました』

神は偏在する。地上にも、軌道上にも。この高さから世界を見た時に、まだできることがあるかもしれない、と思いついた。

協定世界時 12月25日 15:02

コンソールを立ち上げ、プログラムの最終チェックをする。

「V3、タカシは?」

『食堂にいます。窓からずっと地球を見ていますよ』

「そうか、繋いでくれ」

『承知いたしました』

ジョイスティックを握り、3機のポッドを立ち上げる。ここまで大規模な展開は初めてだ。でたとこ任せで行くしかないだろう。

「タカシ、聞こえるか。今からお前に見せたいものがある。そのまま窓の外を見ていてくれ」

船倉から《ヒューイ》たちが飛び出す。アリはタカシが見ているであろう窓の外で、くるりと宙返りをして、マニピュレータを振ってみせる。

「さて……仕上げをご覧あれ」

慎重にジョイスティックを倒し、まずはポッドを仮想の下方へと向かわせる。3機のポッドは次々にナノマテリアルを射出しては位置を変える。射出、展開、移動、射出、展開、移動。おそらくタカシからは、3つの光点が宇宙空間をデタラメに動き回っているようにしか見えないだろう。ナノマテリアルには極小の電磁場発生器がついており、それぞれの位置関係を適切に保つようプログラミングされている。3機のポッドはアリとV3が予め描いた絵図通りに、無数の薄膜で宇宙を埋めていく。

そして、

「見てろ、タカシ」

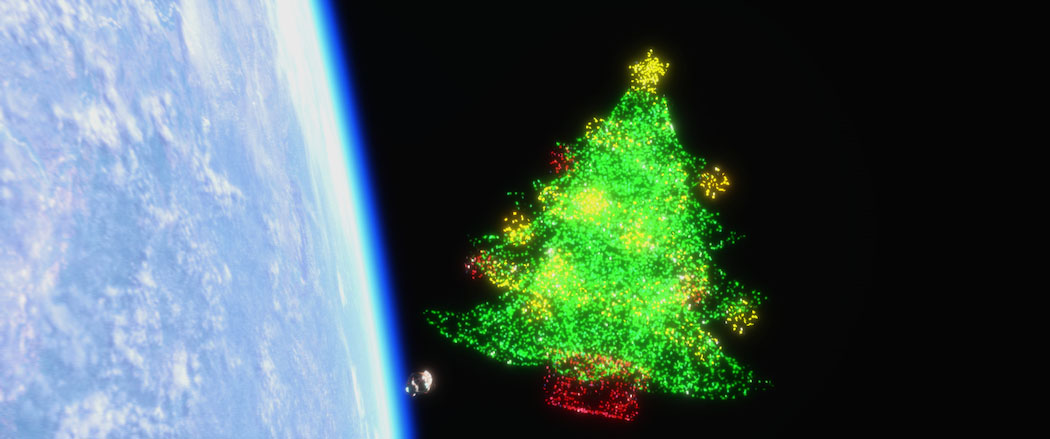

息を止め、祈るような気持ちでジョイスティックのトリガーを押し込む。瞬きする間に、全てのナノマテリアルが一斉に光を灯した。光の粉が宇宙を埋める。緑に、金に、赤に――数え切れない星が、生まれた。

タカシは息を飲む。それは、光で描かれた、巨大なクリスマスツリーだった。

「でも、クリスマスのお祝いはしないって……」

『ああ、俺はな。でもこれは、タカシ、お前へのプレゼントだ』

ナノマテリアルの薄膜が、太陽風にほんの少しだけ揺れる。あるかなしか、息づくように。そのたびに光が波打つ。それが数万、数十万と集まれば、ちかちかと光が瞬く。数キロに渡る、有史以来最大の、そして最高にきらびやかなクリスマスツリー。

スピーカーからタカシの声が聞こえる。泣いてるような笑っているような、変な声だ。

『おじさん……!』

「アリだ」

『アリおじさん!』

「そう来るか、くそ……」

タカシが笑った。

「すごいね、超特大のクリスマスカードだ」

操縦室でアリも笑っていた。

空に輝く巨大なクリスマスツリーを見たら、サンタもここまで来てくれるだろうか。トナカイは任務超過だと怒るかもしれないが。

きらめくナノマテリアルの波を見ながら、アリはふと、自分もここではないどこかに行けるかもしれない、と思った。どこに行っても、どこで暮らしても、きっと見上げる空にクリスマスツリーがあるだろう。このツリーを回収しても、昼間でも、たとえ地球の裏側でも。アリの空にはタカシのために何かをしてやれた、という光が灯る。小さな星だ。反射するのは自己満足だけかもしれない。だが、その一点が、アリにとっての北極星になる。

サブウィンドウが開いた。アニカが睨んでいる。

『やったな、アリ。こんなことしていいと思ってるのか』

「資材を無駄使いしてすまん。給料から引いておいてくれ」

『お前の給料で賄える額だと思うか。一生ただ働きだ。法務部とも相談するぞ』

「宣伝じゃねーぞ。人助けだ。違反してないだろ?」

『知らん。こんな使い方、前例ないからな』

ひとつ、ため息をついて、

『だけど……綺麗だ』

「クリスマスの奇跡ってやつだ。ちょっとはいいだろ」

『そうだな……メリークリスマス、アリ」

「俺はムスリムだよ」

『そうだった……ハッピー・ホリデイ』

「アッサラーム・アライクム、アニカ」

*

月よりも大きいナノマテリアルのクリスマスツリーは、世界中どこからでも見えるだろう。

ロサンゼルスはクリスマスの朝7時だ。マラソン中の老夫婦がふと空を見上げる。妻が笑顔で夫に話しかける。

朝10時のニューヨーカーたちは、オフィスの窓に集まって、この新規なスクリーンを何かに活かせないか話し合っている。

ロンドンは午後3時。今日のカップオブティーのお供は、ショートブレッドと光るクリスマスツリーだ。

ドバイは夕方6時。暮れかけた空に光が映える。やがて祈りの時間だ。

北京は夜10時。若者たちが歓声を上げながら動画を撮っている。瞬く間にネットに流れ、共有され、ミームとなって広がる。

そして日本は、夜11時。

男は救護テントの中にぐったりと座り込んでいた。ドローンを使った核テロは、10万人以上の命を奪い、同時に電磁パルスを千葉一帯にまき散らした。通信手段はおろか、あらゆる電子機器が一瞬にして焼き切れた。文明なんて脆い。電気がなくなれば、一瞬にして中世に後戻りだ。

地方での商談のため空港に向かっていた男は、バスを1本逃し、焦っていた。間に合うかと、時計を見たことまでは覚えている。次に気がついた時にはトリアージテントに寝かされていた。右手首につけられたタグは緑。運良く建物の影にいた時に爆発が起きたらしい。とはいえ、衝撃でバスが防音壁に突っ込み、意識を失った。

意識を取り戻し、まず社に連絡を取ろうとし、それから自分の無事を知らせようと家族や知人にも片っ端からかけてみた。生きているデバイスを持っている人がいないか、どこかに外と繋がる手段がないか、必死に探した。

個人ではどうしようもないことがわかった後は、せめても、と思い、救護のボランティアを買って出た。いつの間にか日が暮れていた。慣れない作業とストレスとで、心身共に疲れ果てている。濡れた雲の帽子を被っているような頭痛、肩と背中の痛みが消えない。バスの中で打ったらしい左の脇腹も、いつまでも鈍く痛む。きっと今後何年もPTSDと体の不調に苦しめられるだろう。それでも、自分は生き残ったのだ。感謝しなければいけない。そう思えば思うほど、心と体がこわばっていく。

自分は生き残った。そこに理由はない、たまたまだ。だけど、罪悪感は消えなかった。思えば昔から無駄に責任感が強く、背負わなくて良いことを背負って思い詰めるタイプだった。別れた妻にはよく呆れられていた。

生き残った意味はあるのか、10万人の重みを感じながら生き続けることができるだろうか。頭に詰まった瀝青のような闇が、たぷり、と重たく揺れた。

「おい! あんた、確か勝木さんっつたよな?!」

テントに転がり込むように男が飛び込んできた。良く班作業で一緒になる、小太りの中年男性だ。いつもはひょうけている顔が、焦りと汗でぐしゃぐしゃになっている。焦りすぎて言葉が出てこないらしい。あわあわと何か繰り返している。

まさか、またテロか。もういっそこのまま……一瞬立とうとしたが、膝に力が入らない。もどかしそうに見ていた男が、引きずるようにして立たせ、テントから押し出す。

「見ろ! あれあんただろ、なぁ、あんただろ?!」

指さす先に、クリスマスツリーがあった。空だ。おかしい、あんなところにクリスマスツリーがあるはずがない。現実が追いついてこない。

その視界にふいに知っている顔が飛び込んできた。

「タカシ……?」

空に浮かぶ巨大なクリスマスツリーの下に、これも巨大な長方形のものが浮かんでいる。そこに、2年前に一度会った後は、写真でしか見たことのない顔が映っていた。粒子の粗い写真の中、不安そうな目でこちらを見ている。続いて『この子の父親を探しています』と文字が現れる。『ヒロキ・カツキはどこですか?』、『ご存じの方はOFWMB-V3まで連絡を』と文字が変わる。『HAPPY HOLIDAYS!』、『MERRY CHRISTMAS』、そしてまたタカシの顔。

「勝木さん、見てるか、あんただよ」

男が泣き笑いしながら背中をばんばん叩いてくる。帰ろうな、絶対帰ろうな、と自分に言い聞かせるように何度も繰り返す。

そうか、帰るんだ、始めてそう思った。その思いが、血液が巡るように体を満たしていく。ゆっくりと現実が、体の重さが戻って来た。

待ってろ、タカシ、必ず迎えに行ってやる。待ってろ。

見上げる空の先で、光のクリスマスツリーが輝いていた。

*

その夜、光で満たされた宇宙は賑やかだった。

Photo©️Mitsuyasu Sakai