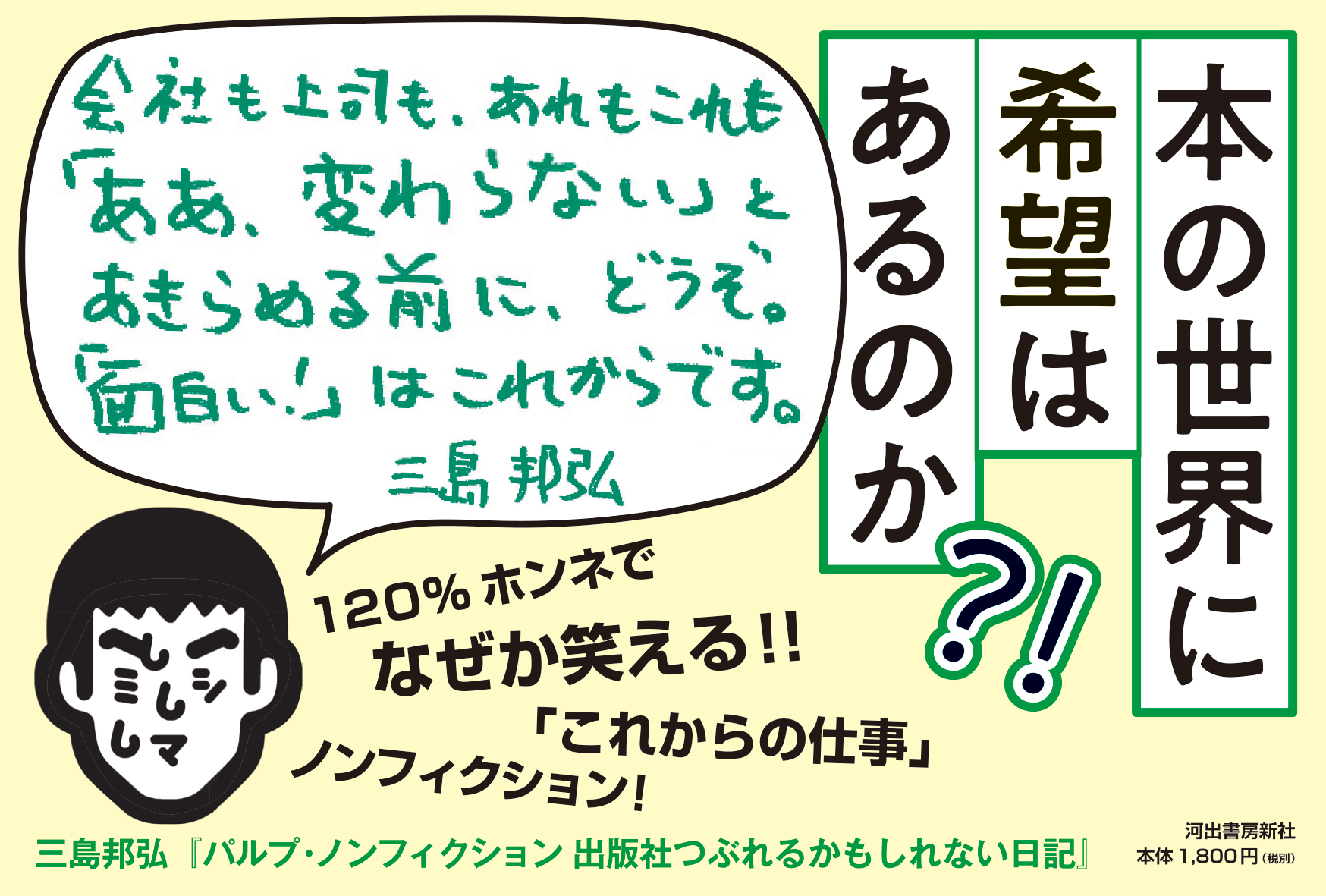

【「序」公開!】好きなだけでは仕事にならない、のか?──三島邦弘『パルプ・ノンフィクション 出版社つぶれるかもしれない日記』

三島邦弘

2020.03.09

「原点回帰」を標榜する野生派出版社・ミシマ社は、ある日危機に立たされていた――。

やれるだけやっても、売れない。好きだけじゃ、仕事にならない。

どこにでもある「組織の落とし穴」と、

「斜陽業界」に押し寄せる荒波に追い詰められた男は、

それでもこれからの面白い働き方を信じ奔走する!

三島邦弘

本の世界に可能性を求め続ける著者の、

満身創痍でなぜか笑える、120%ホンネの仕事サバイバルエッセイ

2020年3月18日(水)発売!

序文 無料公開!ぜひお楽しみください。

──────────────────────

序 出版不狂説

あなたに夢中よ。これを英訳すれば、 crazy for youとなろうか。あるいはaddicted to you か。いずれにせよ、狂おしいほどにあなたが好き。中毒になるくらいあなたにぞっこん、はまっている。夢中とは、我を忘れるほどその対象にのめりこむことにほかならない。

結局のところ、愛の根っこにあるのは、そういうものだろう。

常軌を逸しない、もしくは常識内に収まる程度の「好き」など、愛と名乗るにはもの足りない。ブレーキを踏みながらエンジンをふかすようなもので、愛の根っこに触れることはかなわない。

さて。

(ここで筆のスピードがどうしても落ちてしまう。さて、のあとをつづけることに幾分の躊躇が生じるのだ。それでも、これをつづけぬことには本稿は成り立たない。わが身を置く世界のことを書くためにこそ、筆をとったのであるから)

さて、わが出版業界はどうか(!)。

Crazy for publishing, addicted to publishing. 自分は間違いなくこうだよ。と断言できる人間がどれほどいるだろう。

自分が出版のしごとに携わりだしたのは、一九九九年であるから、かれこれ二十年前になる。その頃から出版不況と言われだした。だが、この文章を書き出す直前、それはまやかしにすぎない、という強い疑念をもった。出版不況ではない。実態は、出版不狂。

Crazy for publishing の不在がこの業界から活力、エネルギーを奪っているのではないか。

好きこそものの上手なれ。とはよく言われることだが、好きを伸ばし、生かす空気が欠如している気がしてならない。

思い出す。

僕がこの業界に身を入れた頃。そのとき勤めていた会社の人たちのみならず、知り合う業界関係者から、「このしごとが好きなんです」「本が好きですからね」、そうした声があまり聞こえてこないことに驚いたものだ。「売れる本をつくらないと」。こうつぶやく先輩たちの顔に輝きはなかった。代わって、先輩たちの疲弊した顔からは、大量の本を生産するマシーン、あるいは売上達成ロボットになり果てた悲哀を感じた。

新人ながらに思った。「社会人になるということは、僕のこの『好き』を押し殺すということなのか」と。

原体験がある。一浪したときのことだ。

僕が通ったのはいわゆる大手予備校ではない。京都市内にぽつりと一軒だけある K という予備校だった。その年、同じクラスになった連中には、京都の北部や北陸から特待生として来ている者もいた。そうした連中と知的好奇心の赴くまま過ごした。英語の T 先生は最初の授業で「半年間は、受験に役立つことは一切話さないよ。英語とは何か。その話をします」と宣言した。この発言でいっきに襟首をつかまれた。英語という言語そのものに夢中になった。半分遊びといっていい日々が過ぎていった。その結果、かどうかはわからないが、模試では僕を含め仲間たち皆が全国の上位を占める事態となった。高校時代は、受験勉強が苦痛でしかたなかったのとはまるで対照的に。点数を稼ぐための受験勉強をせず、駆動した知的好奇心に身をまかせるうちに、成績まであがった。

楽しくやる、楽しく生きる。さすれば結果は自ずとついてくる。これが原体験となって刻印された。以来、詰め込みや競争といったステージに立つことをやめた。そのひとつの帰結が自分で出版社をつくることだった気がする。「売れる本をつくる」という表現のなかに、受験勉強に似た窮屈さを感じていたのかもしれない。

会社を始めて五、六年経った頃だろうか。「本が好きなんです」と言って訪ねてくれる若者と出会う機会がときおり訪れた。なかには、「自分で出版社をやろうと思います」という者がいたり、「入社させてください!」と懇願してくる者もいた。よしきた、待ってたよ。楽しく生きること、それを生きる柱に据えたわが同志たちの到来だ。

ところが。

「好きだけでは仕事はできないんですよ」という言葉が喉元までせりあがってくる己がいた。おいおい。新人時代の違和感はどうしたというのだ。「好き」を生かして働いていけばいいんじゃないのか。お前も所詮は、不狂ならぬ不況組か! 血の通わぬマシーン、ロボットとなり果てたか。

いや、ちがう、ちがうんだ、ちょっと待ってくれ。おれだって、俺だって、こう言ってやりたいのはやまやまだ。君みたいな子を待っていた。その好きをぞんぶんに生かしてがんばってほしい。そう言って男の子であればハグのひとつでも、女の子なら親指たててイエスサインを出してやりたいよ。だけど……。

だけど、なにさ。という批判をふりきるように、首を横に振るしかない。

小舟なのだった。

創業まもない頃から、小舟でいくことを宣言した。出版社としての規模を船に見立てたとき、大型船ではなく小舟でいく。ちいさな入江や支流に入ったり、大型船が着船できない桟橋にだって停泊できたり。自社のみならず、小まわりのきく小舟がいっぱい浮かんでいる。これが、次の出版界のひとつのあり方なのではないかと提言したこともある。

たしかに、小舟のほうが、「好き」の密度を高めやすい。和気あいあい、の度合いも増す。そうしてその空気を察知した若者の一部が、乗船を希望してくる。そうだよね、せっかくだし一緒に乗ってもらおう。こんなふうにして乗船をともにすることもあった。そのたび、舟はぐらりと揺れた。海面すれすれになるまで沈むこともあった。

もうこれ以上は乗せられないんだ。ごめんなさい。小舟ならではの家庭的な温かさだとか、パッケージツアーにありがちな予定調和とは無縁な冒険の日々とか。小舟だからこその何かに惹かれたにちがいない。だけど、みんなを乗せていったら小舟でいることはできなくなる。そうしたら、好きだったはずの空気そのものが消えてしまうことになる。小舟好きが集まった結果、小舟でいられなくなる。そんな矛盾が生じてしまう。だから。

ごめんなさい。

という言い訳とともに、若者たちの後ろ姿を見送ることもあった。ああ、なさけない。なんとかならないものか。自分たちだけが小舟を浮かべ、楽しい、楽しい、と言って満足。未知なる可能性をもった若者たちの乗船を断って。それでは、自分たちの代だけでこの産業は終わってしまいやしないか。自分だってかつては大船に乗せてもらえたからこそ今があるだろうに。

小舟でさえなければ……。

そう、恨み節のひとつでも吐きたくなる。だが、それは欺瞞にすぎない。己がもっともわかっていることである。

実際は、きつくなっていたのだ。小舟かどうかだけが問題なのではなく、会社を継続することが以前よりむずかしいと感じるようになっていた。他者を乗船させる以前に、このまま小舟を浮かべつづけることができるのだろうか? その疑念がぬぐえない。

「好き」を「不狂」にすることでしか成り立たないのか。

どうかして出版不狂から抜け出せないものなのか。

つまるところ、それが可能になりさえすれば、

*

男はここまで書いて筆を止めた。

このあと、男の頭にはどういう言葉がくるはずだったのか。「未来が拓けるはずだ」「若い人たちと本の世界をもっともっと豊かにしていける」。そうした言葉がつづいたのか。あるいは、脱出版不況の画期的な突破口を思いつき、そのアイデアを深めるためにあえて中断したのか。

すべては男にしかわからない。もしかすると、男にもわからないかもしれない。

ところで男がこの「出版不狂説」を書いたのは、平成という元号最後の年の晩夏のことである。偶然出張で訪れていた長崎のとある喫茶店で男は書いた。なんでも、かの遠藤周作先生が通ったと言われる昭和の雰囲気漂う空間の奥の席において、である。

男がこのノートを開くのはちょうど二カ月ぶりのことであった。ずっと封印していた。といえば聞こえはいいが、開く余裕がなかったのが実情といえる。事実、男は忙しかった。二カ月前、このノートにメモ書きした一週間後にはパリにいた。いきなりパリかよ、と男に対して鼻白む向きもあろうが、初めてのパリ訪問がこのときだったにすぎない。

七月五日に自宅のある京都に戻ってきて、翌日には東京日帰り出張。直後、西日本を襲った集中豪雨、その後の猛暑、炎天下のあいまを縫って、東京、京都、沖縄、京都、周防大島、京都、大阪、そして長崎へと至った。

この日、ふいに一日空いたのだった。台風来る、の報を受け、二日間予定していた取材が前倒しに。飛行機の変更はかなわず、まる一日の空白ができた。その空白を埋めるために、噂には聞いていたこの喫茶店を訪れることにした。そしてノートを開いた。すると男は自分でも意外なほどにスラスラと筆が動いた。堰を切るという表現があるが、まさにそういう勢いで書いた。

しかし、ここに辿りつくまでの道のりはけっして容易ではなかった。というのも、男がこのノートにメモ書きを記し始めたのは最近のことではない。もう四年近く前にさかのぼる。

そう、それは男が出版社をたちあげ八年と数カ月の歳月を経た二〇一五年の新春まもない日のことだ。この日、京の街には朝から小雪が舞い、底冷えのはげしさは男の体を芯から冷やしていた。

…………………………目次…………………………

【序】出版不狂説

前編

【第一章】パルプ・ノンフィクションへの道

転んで降臨/仕事教の行者/グレーの世界/三つのまえがき

【第二章】ああ、編集者

自分と闇との境界線/パルプについての記録/男、現る

【第三章】実験の時代に

雑誌はつくりません宣言のあと/新しい編集/菌=スパイ説/いざ、秋田へ!/どん底/自産業にないもの

後編

【第四章】神様はいずこ

紙がない!/Mさん、現る/かみ様を求めて/和紙の里にて

【第五章】キンダイの超克

キンダイの壁/アスファルトの上の積み木/ワタナベ城を落とすのじゃ!/これからの出版社とこれからの書店/大義名分(笑)/超キンダイ合宿

【第六章】嬉々として危機

ツイラク?/採用不況/ちいさいとおおきいのあいだで/終わりと始まり/世界観?

【第七章】マグマとスキマ

既視感/次元のちがう声/会社というチキュウ/グレーの正体/勘違い/一人二チーム・五組制/ちいさな生命体

【仮結】原点の地で