加速主義はここから始まった——。ニック・ランド唯一の主著『絶滅への渇望』訳者あとがきから、その核心に迫る!!

五井健太郎

2022.04.11

【ニック・ランド『絶滅への渇望』刊行記念 第1回】

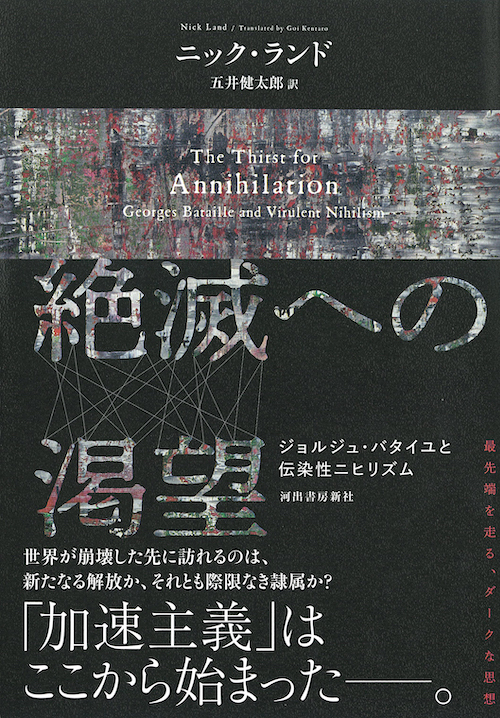

英国出身の哲学者ニック・ランドは、「加速主義」や「思弁的実在論」の源流として、またオルタナ右翼に哲学的基盤を与えた人物として注目を集めています。このたび、ランドの第一作にして唯一の主著『絶滅への渇望』が刊行されました。ランドの思想が凝縮したかたちで展開される本書は、ヒューマニズム/多文化主義/平等主義/進歩主義など近代の民主主義的な価値観を根源的に否定する危険な思想にも読めますが、同時に現代を生きる私たちの生の痛みそのものにも読めます。ここに掲載した「訳者あとがき」を通じてその一端に触れていただき、本書を手にとっていただけたら幸いです。(編集部)

「死を味わう」者たちのために――訳者あとがき

五井健太郎

はじめに

本書は、Nick Land, The Thirst for Annihilation : Georges Bataille and Virulent Nihilism, Routledge, 1992の全訳である。毀誉褒貶のあるニック・ランド(Nick Land, 1962‒ )という思想家が大学講師時代に残した唯一の単著であり、その意味では彼の主著といえるものだ。

徹底した脱観念論の試み。超一神教的宗教論。人間の外までも広がりとどまるところを知らない精神分析。激化された「全般経済学」。「低次唯物論」にもとづくアナキズム理論。「呪われた部分」から見た資本主義論。蜂起の必然性を実証する政治学。「降伏」を推奨する反政治学。むしろ感染を拡大することが意図されるウイルス学。侵犯的なインターネット・カルチャーの先駆。特異な文学論・詩論であると同時にそれ自体詩であり文学である書物。加速主義の旧約聖書。決定的に非人間的なポスト現代思想の震源。あるいは、訳の分からぬ世迷言ばかりが書きつらねられた紙屑……。

たとえば以上のとおり、誰にでも理解可能で筋のとおった言説として存在しないことを――つまりはそれ自体として破綻し失敗することを――積極的に意志し、たえず不定形であろうとする本書を形容する言葉は、読者の側がそれにどのようにして近づくかにしたがって無数にありえるだろう。とはいえ相対主義や多義性が問題になるのではない。本書とともに重要になるのは、そこにある過剰性に深く「接触」し「感染」することであり、非人称的な欲望から(あるいは「リビドー」から、「太陽エネルギー」から、「低次的物質」から)なっている必然的で一方的な流れに身を任せ、「死」へと向かうことなのである。ここでいう「死」とは何かについて説明することさえ、おそらく必要ない。「死」とは何かを思考するのではなく、ただたんに「死を味わうことはできる」のだと直感するものたちに向けて、この本は書かれている。

以上、以下につづくのが贅言であることを確認したうえで、とはいえ訳者としての務めは果たしておこう。型どおり著者のニック・ランドとは誰かという点や、本書の内容を確認していく前に、何よりもまずはその奇妙な文体について触れることからはじめたい。

文体について

——伝染性と死の詩学

タイトルのとおりこの本は、ジョルジュ・バタイユという20世紀フランスの思想家・小説家を論じたモノグラフィといえるものだ。だがその文体はおうおうにして、一般的なモノグラフィに期待されるような、論じる対象との批判的距離を積極的に放棄していく。バタイユについて述べる一人称による語りは、ときに不完全で断片的なものとなり、そのままエッセイや詩へ変わっていく。そうした文章は、バタイユの思想を述べたものなのか、それともランド自身の思想を表現したものなのか、かならずしも判然としないものとなっていくのだ。こうした破格の文体の背景には、序で述べられるとおり、それぞれに個体的なものとしてある、論じる主体と論じられる客体という二元論的構図をその内部から侵食し、崩壊させようという意図がある。仮に伝染性と死の詩学とでも呼べるようなそのプロセスは、おおよそ以下のようなものだ。

バタイユはかつて何事かを論じ、(膨大な遺稿を含めた)多くの文章を残している。そうした文章は理論的なものであれ小説であれ、多く一人称で書かれつつ、おうおうにして理性の極限へと向かっていくものであり、とうぜん苦しみのなかで、しかしそれを一種の陶酔として味わうなかで書かれたものだった。それらの文章を読みながら、ランドはやはり一人称を用いてバタイユの文章を論じ、それを理解可能な言説に還元しようと試みつつ、しかし言説には還元できないそれらがもつ過剰な部分に感染して、同じように苦しみのなかで、陶酔のなかでそれを反復していく。結果として生じることになる還元不能な過剰性をはらんだ両者の言説は、とうぜんそれ自体として破綻したものになり、不完全で断片化したものに、「出来損なった」ものに、ひらたくいってわけの分からないものになっていく。その過剰性において、その積極的な破綻において、バタイユの「私」とランドの「私」は、もはや区別できないものになるのだ。

本書においてランドは、上記のようなプロセスのなかで見られるような、過剰なものに接触し感染することで、個体的で人称的なものとしての〈私〉が破綻し、わけのわからないものになっていく状態を無数にいいかえていく。たとえばそれは、もはや「笑い」をもってしか対応できないような惨状であり、役に立たずただそのまま分解されていくだけの「排泄物」となることであり、あるいは端的に「死」だとされる(20頁)。死にたいする親密さは、本書全体を流れる通奏低音となっている。「死に至る前から、私はずっと死にたいする渇望に責め苛まれてきた」(28頁)。「死はわれわれの空間になりえる」(247頁)。「なぜなら死は、われわれが互いに深く触れあうただ一つの場所だからだ」(348頁)。あるいはランドは、ある決定的な箇所で次のように述べている。「バタイユが伝達しているのは哲学ではなくむしろ譫妄的で否定的な福音であり、「死を味わうことはできる」のだということである」(163頁)。

バタイユの文章がもつ過剰性に感染し、同じように個体的で人称的なものとしての「私」を破綻させ、死という「われわれの空間」のなかでバタイユと一つになることを――つまり彼と「合一 communion」し「交感 communication」することを――その文体のレヴェルで実演するランドが本書のなかで主張しているのは、けっきょくのところこの、生物学的な個体としての死に先立って「死を味わうことはできる」のだという点に尽きるといえるだろう。

以上を踏まえつつ次に、著者の略伝を、本書と関係するかぎりで見ておこう。

バタイユ主義者ニック・ランド

ニック・ランドという思想家についてはすでに日本語での紹介も多いため、詳しくはそちらに譲り(1)、ここでは繰りかえさない。だがある程度周知の存在であればこそ、疑問を抱かれる向きも多いはずである。その疑問とはつまり、いったいなぜバタイユなのか、というものだ。

アカデミックな世界から途中で完全に離脱していることもあり、学者としてのランドの情報は限定されたものである。とはいえある程度のことは分かっている(2)。1987年、イギリスのウォーリック大学に赴任。大陸哲学の講師を務める。在籍中にいくつかの学術的媒体に論文を発表しているが、そこで主題的に論じられているのは、たとえばハイデガーであり、カントであり、そしてニーチェである。こうした外面的な情報だけを見るなら、いずれにせよランドはドイツ哲学をその専門の中心としていたことが想定され、いったいなぜバタイユが単著の主題とされたのかは、たしかに一見して訝しいものに見える。だがそうした疑念は、たとえば本書第1章を読めば氷解するはずだ。

そこにおいてランドは、二つの哲学史を示している。一つは、プラトン、アリストテレスからはじまり、デカルトやカントを近代における立役者として、ヘーゲル、現象学、ハイデガーへとつづき、現代ではデリダへと至る「健全」な流れだ。(都市)国家や神学などその時代時代の覇権的なものと野合し、だからこそ主流たりえてきたそうした哲学のメインストリームは、蔑称として、あるいはたんに「大学哲学」とも呼ばれている。だが一方でそれにたいして、大学を一つの中心とした制度的な知の外側で流れつづけてきた別の流れが、人目のつかない場所で、しかし途絶えることなく流れつづけてきた哲学の暗流があるのだとランドはいう。

その流れは、カントからの支流として存在する。それはカントを出発点としつつ、そこに示された理路を激化させていく流れであり、カントからまずショーペンハウアーへと向かい、ニーチェやフロイトを経由して、そしてバタイユへと至っていくものだ。制度的な知の傍系として、あるいはたんにその外で流れつづけてきたこうした第二の流れを可視化するためにこそランドは、本書においてバタイユという思想家をとりあげていくわけである。

またこの点は、同じ時期に書かれたランドの他の文章を見てもあきらかになる。たとえば1988年に発表されている「カント、資本、近親相姦の禁止」には、本書に読まれる「カントと資本を同じコインの裏表として説明すること」がすでに試みられ、第一の流れが植民地主義というデッドエンドにたどりつく必然を論じつつ、第二の流れの存在が暗示されている(3)。あるいは「蜂起としての芸術」(1991年)では、カントの『判断力批判』における崇高論の保守性が指摘され、カント主義に還元される近代にとっての「トラウマ」としての芸術が、ニーチェを介して論じられていくが(4)、そこでの議論はそのまま、たとえば本書第3章においてバタイユの『ジル・ド・レ論』が論じられるなかで展開されるものだ。同様に「精神と牙」(1993年)では、カント、ヘーゲル、現象学、ハイデガー、デリダという第一の流れがあらためて「現象」の語のもとに整理されつつ、本書においてはたとえば、バタイユを踏まえて「低次的物質」と呼ばれていたものがもつはるかに本質的な攻撃性が――つまりそれがもつ「牙」――が強調されている(5)。

以上を踏まえるなら、この本でランドがバタイユを取りあげていることは、ドイツ哲学研究者の余技にとどまるものではありえないことが分かるだろう。西欧哲学のメインストリームをたえず攻撃し、一貫してそれを否定的なものと見なすランドにとって、そうした流れとは別の暗い流れを体現するバタイユは、自身の哲学を肯定的に展開するさいに、なくてはならないスプリング・ボードだったわけである。それどころかおそらくランドは、見方によっては一貫したバタイユ主義者なのだということもできるはずだ。というよりもおそらく、――しばしば指摘されるドゥルーズ主義者という見方から一度離れ――そのように考えてみた方が、はるかに見通しが開かれてくるはずである。どういうことか。ここでは「非知」(仏語原文では“non-savoir”、英訳では“unknown”)というバタイユの概念に注目してみよう。

「非知」の向かう先

——身体的強度から生物工学へ

本書を一つのバタイユ論としてみた場合、何よりもまず先に指摘しておくべきなのは、バタイユをヘーゲルとの関係から切り離して論じている点である(6)。決定的な箇所で密輸入している場合は散見されるにせよ(7)、バタイユをヘーゲル主義者と見なさないという選択によって本書が切り開いている地平には目を見張るものがある。そうしたなかでも特筆するべきは、バタイユの文章がカント主義を激化させるものとして読めてしまうという点が示されているところだろう。

言及は断片的に至るところに存在しているが、見やすいところとしてはたとえば第1章や第7章において、ランドはカントの批判哲学が提示する認識論的な二元論、すなわち現象と物自体、フェノメノンとヌーメノンの区別を取りあげている。周知のとおりだがカントは、前者こそが人間の理性的な認識の対象となる世界であり、後者はたんに知りえないものなのだと見なす。カントにとってヌーメノンとはあくまで、「否定的な意味でしか存在しない」ものなのである(39頁)。

だがそれにたいしてランドは、バタイユとともに、ヌーメノンを疑いようのないものとして「体験」し、知りえないものを知りえないままに「味わうこと」はできるのだと主張する。バタイユが「非知」と呼ぶその体験は、「ゼロ」へと、つまり「無」や「死」へと向かう「強度」を体験することに他ならない。具体的にいうならそれは、サイクロンのただなかで感じられ、それ自体一つのサイクロンとして味わわれるような、激しい身体的な「情熱=受難」として体験されるものなのである。「情熱=受難」とともに、人間は人間であることを脱することができるのだとされるわけだ。

以上のとおり、本書においては身体的な「強度」として描かれている「非知」はしかし、位置づけを変えて、後年のランドの議論のなかにふたたび登場してくることになる。ここでいったんランドの略歴に戻っておこう。

92年に本書を刊行したのち、90年代なかばになるとランドは、同僚のシチュアシオニスト研究者セイディ・プラント(Sadie Plant, 1964‒ )とともに、サイバネティック文化研究ユニット(Cybernetic Culture Research Unit : CCRU)というサークルのようなものを組織していく。本書の段階ではいまだ萌芽状態にあるものとして確認される、情報理論やサイバネティックといった進行中の科学技術への注目は年を追うごとに強まっていき、このCCRUとともに全面的に開花したものと思われる。しかしCCRUはあくまでも大学からは非公認の団体であり、そこで展開されていた論点が、アカデミックな場で日の目を見ることはなかった。1998年になると、ランドはそのまま大学を辞している。

進行中のテクノロジーを注視するランドの議論があらためて衆目の関心を集めることになるのは、2012年に自身のブログで断続的に発表されていった「暗黒啓蒙」というテクストによってだった。本書においてはプラトンからデリダまで連綿とつづくものとされていた「健全」な哲学のメインストリームは、「暗黒啓蒙」において、インターネット上で広がっていたカーティス・ヤーヴィン(Curtis Yarvin, 1973‒ )というエンジニア兼思想家の議論と接続され、あらためて「普遍主義」と名付けなおされている。

一方で、哲学の本流に抗する暗流として描かれていたバタイユ的な流れは、倫理的には違法とされるような生物工学を全面展開させることによって、いまだ知られざる「新たな種」を生みだすことへと直結されていく(8)。同時代におけるアメリカの人種主義という問題を背景に置きつつランドは、普遍主義者が陥っている人種的対立というデッドエンドから脱するためには、生物工学によって「怪物」を生みだすしかないのだというわけである。

おそらくわれわれはここで、扇情的なこの「怪物」という表現を、バタイユもまた用いていたことを思いだすべきだろう。それは「非知」の体験とともにカント主義的な二元論的構図を脱した状態にある、人間ならざる人間の姿を指すものとして用いられ、本書のなかでも繰りかえされているものなのだ。以上のように、哲学のメインストリームに抗し、「非知」を肯定的なものとして語り、「怪物」となることを説くという議論の構えが持続しているかぎりで、――身体的な強度か生物工学かという決定的な違いをはらみつつ――「暗黒啓蒙」の時期のランドもまた、いまだ一人のバタイユ主義者なのだといえるはずである。

バタイユ=ランドの現代性

——加速主義、思弁的実在論、技術多様性の哲学との関係のなかで

「暗黒啓蒙」との連続性に触れたからには、本書と加速主義との関係についても見ておかなくてはならない。ここでいう加速主義とは、「資本主義にたいする根本的な政治的応答」となりうるのは、それにたいする「介入や抵抗や批判」でも、「それ自体の矛盾によってそれが崩壊することを待ち望むこと」でもなく、それがもつ「根絶化や疎外化や脱コード化や抽象化へと向かう傾向を加速させること」にあるのだと見なす政治的立場である(9)。本書を含む90年代頃のランドの議論は、さまざまなヴァリエーションをとって目下流行を見せるこの立場の、一つの強力な典拠とされてきた。

だが、ひきつづきランドをバタイユ主義者と見なしたうえで考えるのだとしたら、こうした議論はそのまま、(ランドによって強く読まれた)バタイユの「全般経済学」をめぐる議論のなかに過不足なく収まるものだといえる。ここでいう「全般経済学」とは、狭義における経済学までも含みこんだ一種の宇宙観であり、西洋文明にたいして下された一つの診断である。その本質には、「宇宙はエネルギーからなり、そのエネルギーは完全な浪費を運命づけられている」という認識がある(21頁)。

この地球上におけるあらゆるものは、地球それ自体までも含めて、文字どおり爆発的なものである太陽のエネルギーがそれ自体を使い尽くし、無へと至らせる一方的な流れのなかから、あるときあるかたちで偶発的に「脱線」したものにすぎないのだとバタイユはいう。したがってこうした経済からすれば、「生産することとは、喪失へと向かうエネルギーの放出を部分的に管理することであり、それ以外ではない」のである(22頁)。

にもかかわらず西欧近代の蓄積的な理性は、浪費や喪失へと向かう傾向を制限してしまう。そして堰きとめられたその流れは、さまざまな病理として文明という身体のあちこちに噴出し、あるいはそれ自体一つの巨大な喪失に他ならない戦争として現出することにもなる。だからこそ消費の流れをとめてはならない、それを制限してはならない、というわけだが、以上のような議論の構えが、国家をはじめとした公的な機関の権限を最小化し、経済活動を含めた個人の自由を最大化することを掲げるリバタリアニズムを評価し、リバタリアニズム的分離主義によって加速されるテクノロジーを用いて、資本主義的な諸矛盾を解決するのだという「暗黒啓蒙」におけるランドの議論に直結するものであることは、あえて指摘するまでもないだろう(10)。

だが「非知」を「強度」と結びつける本書に話を限定するなら、消費の流れを加速させ、ひいては資本を加速させるのだという「全般経済学」的展望は、資本主義的な疎外の極限において、――テクノロジーによる解決主義などではなく――ニーチェのいう「悲劇的な芸術家」や、ランボーのいう「あらゆる感覚の乱調」を帰結するものだとされていることを忘れてはならない。カント主義的二元論の結果としてある近代が生みだした疎外の果てにおいて生じる「非知」や「怪物」はおそらく、疎外された窮民=ルンペン・プロレタリアートこそが革命の主体ならざる主体になりえるのだという、かつての窮民革命論と接続されてしかるべきものでもあるはずだ(11)。いずれにせよ問題は、加速主義的な議論の構えとともに、われわれはいったい何を加速するべきかという点にかかわっている。

以上を踏まえつつこの節を終えるにあたり、本書から広がっているバタイユ主義者としてのランドの議論がもつ現代性を考えるために、加速主義とはまた別の哲学的潮流との接続にもごく簡単に触れておこう。

すでに指摘されているとおりランドの議論は、何よりもまず両者に共通するカント主義的二元論にたいする介入という点で、ここ10年ほどのあいだに活況を見せる「思弁的実在論」という思想動向とも関連するものだと見なされる。カンタン・メイヤスー(Quentin Meillassoux)やレイ・ブラシエ(Ray Brassier)、あるいはグレアム・ハーマン(Graham Harman)などを大きな名前としつつ、ネット上を主戦場の一つとして展開されるその流れの詳細を追うことは私の手に余るが、批評家の仲山ひふみがごく早い段階でそうした流れを整理しているとおり(12)、その新しさが「差異それ自体への差異の宣告」にあり、あらゆる「観念論」的傾向を排し、徹底して「実在論」的立場を貫こうとするものであるかぎりで、思弁的実在論は何よりもまず、バタイユのいう「低次唯物論」を読み説くなかでランドが提示している「一方的な差異」の哲学と呼べるものと接続可能なものだといえる(253頁)。

また随伴者ではなくランドにたいする批判という点で注目するべきは、近年目覚ましい仕事を量産している技術についての哲学者ユク・ホイ(Yuk Hui)の議論だろう。普遍主義にもとづいた「技術単一性」がもたらす加速された未来に抗して、「技術多様性を再開する新たな思考」を産出することを目指すホイの議論は(13)、とくに「暗黒啓蒙」以降、ビットコインやブロックチェーンを積極的に評価するここ最近のランド(14)の未来派的なテクノロジー信仰を相対化するさい、強力な参照点となるものである。また本書との関連でいえばそれは、先に触れた差異の「一方性」や、「全般経済学」的宇宙観の妥当性にたいする介入として解釈することもできる。いずれにせよホイがランドにたいして限定されたものであれ一定の評価を与えていることを踏まえるなら(15)、両者の議論は交差的に読まれるべきものだといえるはずである。

各章の概要

以上を踏まえつつあらためて、各章の概要を確認して終わろう。とはいえ冒頭に述べたとおり、筋のとおった言説であることを進んで放棄している本書は、そもそも要約に馴染むものではない。予備知識なく無作為に分け入って、至るところで溢れかえっている過剰性に感染し、「死」の味わいを、「強度的なゼロ」を体験することこそが、この奇妙な本にふさわしいアプローチだといえるはずだが、とはいえ全体が緩やかに大きな流れをかたちづくっていることもまた事実である。そこでここでは、前節に見てきたような現代性という観点を念頭に置きつつ、あくまでごく簡単にその流れを追っておくことにしたい。

まずは序。本書全体の論点が溢れ出すように一気呵成に示されていくなかに、きわめて私的でエッセイ的な語りが混在してもいる。このあとがき冒頭で試みに感染性と死の詩学と呼んだものが全面展開され、なぜバタイユが選ばれたのかという点にたいする弁明ならぬ弁明がおこなわれていく。思弁的実在論との関連でいえば、ありうべき哲学の特性として整理される四点は、重要な参照点となるはずである。

そして第1章「健全な哲学の死」。先に見てきた、哲学のメインストリームとそれに抗する暗流が描きだされる。この章を一つの新たな哲学史としてみた場合、(個体的で人称的な存在としての――つまり歴史的に実在した人物としての――バタイユを方法的に無視すればこそ手にされている)ショーペンハウアーへの注目は、きわめて広い展望を開くものであり、特筆に値するものだといえる。また、本章後半のデリダにたいする批判は、あきらかに愛憎相なかばといった執着を感じさせるこの哲学者への批判の妥当性という水準を超えて、フェミニズムにたいする本質的な介入として、こんにちにおいてこそなおさら、真剣な検討に値するものだといえるだろう。

第2章「太陽の呪い」。バタイユの述べた「全般経済学」が強く加速され、熱力学におけるエントロピーをめぐる議論や、初期フロイトのリビドー論と直結されていく。方法的に無責任な文体も相まって、全体はほとんどSF的な様相を呈すことになっている。そこに示される宇宙観は、加速主義を生みだす背景をなすものとして、一つの極限的な事例だといえる。破綻をものともしない派手な議論の運びに目がいきがちだが、ごく初期の虚構作品までも含めて統一的なバタイユ像を提示する読みの手腕は、それだけで評価されるべきものである。また戦争論としてのアクチュアリティも見逃すことはできない。

第3章「侵犯」。『ジル・ド・レ論』の読解をとおして、ある時期までのバタイユ理解を規定し、バタイユにたいする批判の論拠にもなりがちだった侵犯という概念が相対化され、合法/違法という二元論に先立って、真に重要なのはあくまで、低次唯物論的でエネルギー論的な流れの存在なのだと指摘される。「悪は裁かれるために存続しているわけではない」(145頁)という一節は、本書のなかに数あるパンチラインの筆頭といえるものだろう。全体をつうじて、ニーチェとカントの読み手としてのランドが随所に顔を出し、きわめて根本的な犯罪論が描きだされている。

第4章「復活祭」。中間休止的な虚構とエッセイ的文章からなるパート。あらためてここで、一神教にたいする攻撃の狼煙があがっていく。

第5章「死せる神」。ひきつづきエッセイ的な文体を織りまぜつつ、ニーチェの「神の死」をめぐる記述が敷衍されていき、一神教から一なる神を減算することで生みだされる無神学的な「ゼロ」や「虚無」の宗教という主題が前景化していく。

第6章「妬みぶかい時間の激怒」。新旧約の『聖書』から「妬む神」というトポスが取りだされ、それが時間論として展開される。神学的な体制がいかに「無」や「絶滅」を禁じてきたかが論じられつつ、そうした議論が、論理学を介して存在論とも接続されていく。本書随一の抽象性を誇る箇所だが、だからこそその議論の射程は広く、たとえば「絶滅とは、活動からの解放」であるという一節は(198頁)、こんにちの文化状況を考えるうえで、きわめて示唆的なものだといえる。思弁的実在論との関係でいえば、この章に示される「有限性」という論点も重要だろう。

第7章「牙を剥くヌーメノン(サイクロンの情熱=受難)」。カントとの対決がもっとも直接的になされる箇所。それ自体一つのカント論としても読みうるが、すでに触れたとおり、そうした議論をバタイユの読解と交差させている点で、バタイユ論としても秀逸。この章で示されている、「強度」は「情熱」として体験されるものであると同時に、「受難」としても体験されるものなのだという両義性は、そのまま加速主義の多面性に繋がっていくものだといえる。またこの章は、昨今さかんに議論される人新世との関連でも検討されるべきところであるはずだ。

第8章「流動的身体(ミラーにかんする脱線)」。低次唯物論というバタイユの議論が、ヘンリー・ミラーの『北回帰線』のなかに読みこまれる、もう一つの中間休止的な章。本書においてランドが提示する「一方的な差異」の哲学とミラーの相性には驚くべきものがあるが、のちのランドの議論との関連でいえば、前提としておかれている情報理論にたいする注目にも留意するべきだろう。

第9章「人類の中絶=出来損ない」。本書においてもっとも包括的なニーチェ論。ショーペンハウアーの議論から「中絶=出来損ない」という語が取りだされ、それがニーチェのいう「永劫回帰」や「超人」と結びつけられていく論の運びはきわめてスリリングだが、議論それ自体が論理学=存在論にたいする攻撃となっていることもあり、同時にきわめて難解でもある。いずれにせよ、「暗黒啓蒙」で提起された「クラッカー」という論点(16)ともかかわりつつ、マスキュリズムや戦争論にたいする深い洞察を含む、きわめて重要な箇所である(17)。

第10章「迷宮」。カオス数学を参照しつつ展開される『内的体験』論。立論だけを見れば荒唐無稽にも見えるが、しかしその背景には、「非知」をあくまで実証的なものとして描きだそうとする――ひいてはカント主義と決定的に決別しようとする――ランドの一貫した姿勢がある。あらゆるものを低次物質的な「死」の流れのなかで見ていく本書の議論にとってきわめて重要なものである「スケール scale」というニーチェ主義的・遠近法主義的な概念が、ここであらためて敷衍されてもいる。

第11章「結論なき交感」。バタイユ的な「文学」論。序において触れられ、本書全体の文体を規定するものともなっていた詩学が、あらためてここで、バタイユのいう「文学」と接続される。その議論はまたエロティシズム論ともなり、同時にまた強制収用所をめぐる後期ハイデガー的な問題構成のなかで、一つの特異な共同体論ともなっている。堰を切ったように流れ出してくる詩の箇所も、たんなる埋め草のようなものとして読まれてはならないものであり、たとえば加速主義という論点から、詳細に読みとかれるべきものだといえる。

いずれにせよ序と終章の議論は重なり、それぞれに反復されている。単線的な言説としての構成など、はなから本書に望むべくもないものなのである。多少ともその顰みに倣って私としても、このあとがき冒頭に置いた言葉を繰りかえしておわっておこう。「死」とは何かを思考するのではなく、ただたんに「死を味わうことはできる」のだと直感するものたちに向けて、この本は書かれている。本書が解き放った「死」とともにわれわれは、いったいどこまで行けるだろうか。

註

1 木澤佐登志『ダークウェブ・アンダーグラウンド―─社会秩序を逸脱するネット暗部の住人たち』イースト・プレス、2019年、『ニック・ランドと新反動主義―─現代世界を覆う〈ダーク〉な思想』星海社新書、2019年を参照。

2 ランドの略伝についてのここでの記述は、以下を参照している。Nick Land, Fanged Noumena : Collected Writings 1987‒2007, Urbanomic, 2011. Robin Mackay, “Nick Land : An Experiment in Inhumanism”, ROBIN MACKAY. 〈http://readthis.wtf/writing/nick-land-an-experiment-in-inhumanism/〉.

3 Nick Land, “Kant, Capital, and the Prohibition of Incest : A Polemical Introduction to the Configuration of Philosophy and Modernity” in Fanged Noumena : Collected Writings 1987‒2007, eds. Ray Brassier, Robin Mackay, Urbanomic, 2011, pp. 55‒80.

4 Nick Land, “Art as Insurrection” in ibid, pp. 145‒174.

5 Nick Land, “Spirit and Teeth” in ibid, pp. 175‒201.

6 デリダのバタイユ論が何よりもまず「留保なきヘーゲル主義者」としてのバタイユを提示していたことを考えればこれは、バタイユをデリダから解放するということでもあるだろう。『エクリチュールと差異』(合田正人、谷口博史訳、法政大学出版局、2013年)収録の「限定経済から一般経済へ──留保なきヘーゲル主義」を参照。

7 たとえば本書304頁の『内的体験』からの引用に、ヘーゲル主義者としてのバタイユを見ないことはさすがに不可能だろう。

8 ニック・ランド『暗黒の啓蒙書』五井健太郎訳、講談社、2020年、205~257頁を参照。

9 Armen Avanessian and Robin Mackay, “Introduction” in #Accelerate : The Accelerationist Reader, eds. Armen Avanessian and Robin Mackay, Urbanomic, 2014, p. 4.

10 ニック・ランド『暗黒の啓蒙書』五井健太郎訳、講談社、2020年、19~43頁を参照。

11 窮民革命論についてはたとえば、船本洲治遺稿集刊行会(編)、船本洲治(著)『黙って野たれ死ぬな』共和国、2018年、竹中労、平岡正明『水滸伝――窮民革命のための序説』三一書房、1973年を参照。

12 仲山ひふみ「紹介すること、感染すること――思弁的実在論について」『ゲンロンα 』2015年12月11日。〈https://www.genron-alpha.com/gt007_03/〉.

13 ユク・ホイ『再帰性と偶然性』原島大輔訳、青土社、2022年、53頁。

14 Cf. Justin Murphy, “Nick Land : Blockchain solves the problem of spacetime”, Other Life. 〈https://www.otherlife.co/spacetime/〉. Nick Land, “Crypto-Current : Bitcoin and Philosophy”, version 1.0, Crypto-Current : Bitcoin and Philosophy, October 31, 2018. 〈https://etscrivner.github.io/cryptocurrent/〉.

15 Cf. Yuk Hui, “On the Unhappy Consciousness of Neoreactionaries” in e-flux Journal, Issue#81, 2017. 〈https://www.e-flux.com/journal/81/125815/on-the-unhappy-consciousness-of-neoreactionaries/〉.

16 ニック・ランド『暗黒の啓蒙書』五井健太郎訳、講談社、2020年、181~223頁を参照。

17 この章との関連でいえば、バタイユの低次唯物論から出発しつつ、戦後日本の状況を論じながら、きわめてよく似た問題系を扱うものとして、以下のテクストが刺激的だった。石川義正「「便所」をめぐる闘争――大江健三郎『河馬に噛まれる』を読む」、鈴木創士[編]『連合赤軍――革命のおわり革命のはじまり』月曜社、2022年、42~68頁。

*URLはすべて2022年2月20日確認。