かくして私たちは、一つの終わりに抗って…… ニック・ランド『絶滅への渇望』書評

木澤佐登志

2022.04.14

【ニック・ランド『絶滅への渇望』刊行記念 第2回】

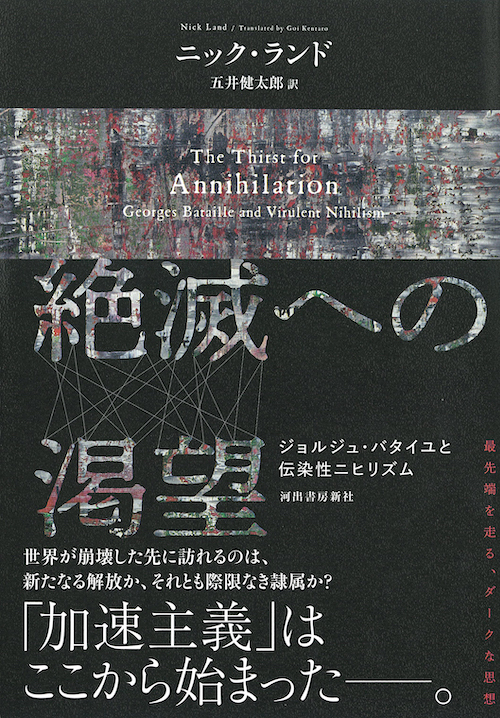

英国出身の哲学者ニック・ランドは、「加速主義」や「思弁的実在論」の源流として、またオルタナ右翼に哲学的基盤を与えた人物として注目を集めています。このたび、ランドの第一作にして唯一の主著『絶滅への渇望』が刊行されました。ニック・ランドを紹介する第一人者である木澤佐登志さんに書評をご寄稿いただきました。(編集部)

かくして私たちは、一つの終わりに抗って……

ニック・ランド『絶滅への渇望』書評

木澤佐登志

イギリスの大学に(当時)勤めていた大陸哲学の講師が1992年に著した書物が、30年経った今になって翻訳される。それもアカデミズムにおいてはほぼ無名であった人間による書物が……。このことに、曰く言い難い当惑のようなものを覚える向きも少なくないだろう。なので、出版当時における、本書と著者を取り巻いていた布置について、ここで少しばかり確認しておこう。

本書の著者ニック・ランドが当時勤めていたウォーリック大学は、イギリスにおけるフレンチ・セオリー、とりわけドゥルーズ派の拠点であった。たとえば、1993年に開設された「D&Gリスト」と呼ばれる有名なチャットルームは、モントリオールからシドニーまで、ロサンゼルスからウォーリックまで、ドゥルーズとガタリのファンや注釈者たちを結びつけてきた。英語圏におけるドゥルージアンとサイバースペースの関わりでいえば、カリフォルニアのアナーキストがハキム・ベイという偽名を用いて1991年に出版した『T.A.Z.:一時的自律ゾーン』の影響はやはり外せないだろう。この書物(このうち第一部は1985年に「カオス:存在論的アナーキズムの宣伝ビラ」としてパンフレット形式で配布された)は、当時勃興しつつあった電子ネットワークを、反抗のための武器として用いる闘士たちに、理論的プログラムを授けた。家父長的な階層構造に対して、情報の開かれた水平的伝播を可能とする一時的自律ゾーンとしてのカウンター・ネット。かくして初期インターネットを、さながらドゥルーズ&ガタリの「リゾーム(地下茎)」に象徴される機械状ネットワークが現実化したものとして受け取る土壌はすでに整っていた、といえよう。

ランドの思索が、こうした英語圏におけるフレンチ・セオリー受容の情況と切り離せないのは、後年の彼の活動を考えても明らかだが、もうひとつ語り落とせないのは、当時のイギリスにおけるクラブ・カルチャーである。1990年代初頭、80年代後半に花開いた快楽主義的なレイヴ・ムーヴメントは、すでに警察権力と巨大資本に包囲され、衰弱の一途を辿っていた。官憲の目を欺いて開かれる一時的自律ゾーンとしての非合法祝祭空間=レイヴ・パーティー。そこには、通信テクノロジーのハック、すなわち海賊放送、英国電話局のボイス・バンク・システムの悪用といった、レイヴァーを支えるアナーキーなハクティビズムの実践があった。だが、警察による監視と弾圧は日毎に激しさを増し、それに呼応するようにムーブメントそれ自体も巨大資本による合法的なパーティーへと次第に回収されていった。

そうした趨勢に抵抗するように、90年代初頭、よりアンダーグラウンドな領域で誕生したのが、ダーク・コア、そしてそれに続くジャングル(ドラムンベース)といった、死への切迫した衝動を加速化されたブレイクビーツに内蔵させた機械状サウンドであった。それはまた、80年代を支配したサッチャー政権の新自由主義政策によって疲弊し切った下級階層の壊乱的精神の反映でもあった。レイヴが生み出した最も暗黒のサウンド、それは社会の崩壊とともに現れた。これらの音楽は、ホラー映画内で不協和音を奏でるストリングスや、印象的なフレーズ、SF映画の効果音などを好んでサンプリングした。それは当時のロンドンというディストピア的都市のためのサウンドトラックであり、マーク・フィッシャーがいみじくも表現するように、「いま現在ある確かなものすべてにたいする絶滅を期待することからくる享楽を解きはなち、それを増幅しながら、ディストピア的な衝動のなかに抑制されたリビドーを解放した」(『わが人生の幽霊たち:うつ病、憑在論、失われた未来』五井健太郎訳)のである。

セカンド・サマー・オブ・ラブとMDMAがもたらした刹那的な多幸感はとうに燃え尽き、代わりにジャングルはクラブ・シーンにクラック(コカイン)を与えた(1993年にリリースされたDj Ronの「Crackman」はその象徴のひとつ)。死の欲動と痙攣的な速度とに身を預けながら、自我は破壊的な遠心分離によって解体四散し、消尽していく。逃走への抜き差しならない衝動。絶滅への渇望。

シーンの画期をなすトラック、Nasty Habits「Here Comes The Drumz」が本書と同じ1992年にリリースされたのは単なる偶然に過ぎないだろうが、はからずも同書にはリビドー唯物論について述べている箇所のなかに、「 それは中枢神経系の過敏状態であり、身体の適応体制を破壊しながら、無益であるだけでなく破壊的なものでもある周期的痙攣によってその蓄えを消耗させていく」(27)という記述がある。この描写は、コカインによって自己の有機的身体を絶えず解体/消尽させていくジャングル・レイヴァーの姿とも不気味なほど重なり合う(ちなみにランドもまた、アンフェタミンの常用者であった)。

ランドは本書を出版したのち、90年代なかばにサイバネティック文化研究ユニット(CCRU)なる組織を立ち上げる。のちにダブステップのレーベル、ハイパーダブを立ち上げるスティーブ・グッドマンも在籍していたその反―アカデミックなサークルのなかで、ランドはジャングルを自身の哲学と接続させ、自らの思索を実行化するサンプリングマシンとするだろう。

要するに、本書はこのような時代的/地理的布置の只中で書かれた。本書はウォーリック大学の講師時代におけるランドの唯一の著書である。本書はバタイユに捧げられた(あるいはバタイユを供犠として捧げた?)書物であり、その破綻すれすれの狂気じみた文体はアカデミズムからすればまさに「規格外」でしかなかった。ランドが1998年に大学を辞して以降、主流アカデミズムはこの狂人を速やかに忘れ去ることに成功したが、彼の苛烈な思想は、主にインターネットという地下水脈を通して大学の外へと伝染していき、思弁的実在論や加速主義に影響を与え、さらには悪名高い「暗黒啓蒙」のプロジェクトを通して一部のオルタナ右翼にも霊感を与えている。

それにしても、なぜバタイユなのか。答えはわりと単純である。ランドはバタイユを、カントに端を発し、ヘーゲル、現象学、そして脱構築主義へと伸びていくメインストリームの哲学、すなわち主流アカデミズム=大学という制度を支配する「健全な哲学」の系譜に対するカウンターとして召喚しているのである。

いささか乱暴に要約してみるが、ランドは、カント哲学を、さらには近代というプログラムそれ自体を、「過剰なものの制御=管理」をセントラルドグマとするひとつの装置として解釈しなおす。たとえば、理性の法廷を司るカントは、過剰なものとしてのヌーメノン(物自体)を、知性によってはアクセスできない彼岸へと隔離し、そこに画然と境界線を引こうと試みる。カント=近代は、こうして過剰なもの(バタイユのタームでいえば「非知」)に鎖をつなぐことで、これを飼いならすことに成功する。畢竟、近代資本主義もそのような飼いならし=制御=管理のもとで作動しているのだ(ランドによれば、カントと資本は同じコインの裏表として説明可能だという)。

それに対してバタイユは、無尽蔵に消費し続ける太陽エネルギーから成る、過剰を本質とする経済体系=全般経済学を唱える。こうした宇宙観からすれば、「生産することとは、喪失へと向かうエネルギーの放出を部分的に管理することであり、それ以外ではない」(22)。生産や保存、有用性といった目的論的な諸観念は、完全なる消尽=終端(エンド)へ向かう唯物論的エネルギーの一時的な妨害=停止に過ぎず、エネルギーそれ自体には何の意図もない。近代資本主義的な「生産性」からすればどこまでも無用な役立たず、中絶=出来損ない(アボーション)としてあるそうした過剰性は、ただ圧倒的な「哄笑」としてしか、あるいは「死」としてしか体感しえない。ここから、バタイユ=ランドは、財の流通や交換のモデルに対して、死へと通じるエネルギーの際限のない蕩尽を、言い換えれば死を通じた交感(コミュニーケーション)のモデルを対置させる。死という感染を通じた交歓=交感(あるいは、それを愛と呼び替えてみてもいいかもしれない)。

カントは思考の限界点を指し示し、そこから先を立ち入り禁止エリアに指定した。しかし、バタイユ=ランドは、既知との相関関係の範囲外に横たわる、逃走によってのみアクセス可能な未知の荒野へと私たちをいざなう。思考の臨界点に位置する死、それは確かに思考しえないかもしれない。だが、それでも「死を味わうことはできる」。そのために、生をひとつの実験とすること。非人称的な死を生きるために。物質的な強度それ自体になるために……。

かくして、ランドは本書を通じてバタイユからヘーゲル的な臭みを取り除く。だが、同時に本書以降のランドは、「非知」を臨界点としてのシンギュラリティと結びつけることで、あの「絶対知」(そこには「和解」や「赦し」が潜んでいる)というヘーゲル的かつ形而上学的な主題をふたたび密輸入してはいまいか。彼岸の祭壇に捧げられた「非知」(ここには「去勢」の匂いがする)、それはサイクロンとしての強度ゼロ=エンドへ向かって避けがたく収束していく。ここに至って、加速主義に対する限界性が透けて見えてくる。テクノロジーこそが唯一普遍的であると見なすかのような加速主義者やトランスヒューマニストやシンギュラリストらの主張が、ひとつの神学=形而上学と区別がつかなくなるのは、ユク・ホイも指摘するように、多元性を犠牲にして、技術を一なるものの決定論に基礎づけようとするからに他ならない(それがいくら再帰的なものであろうとも)。そこから引き出されるのは、予言者たちによる抹香臭い終末論でしかない。

かくして私たちは、本書を出発点として、一つの終わりに抗って、ゼロ=混沌を複数のものへとふたたび解放してゆく必要性があるだろう。