【特別公開】髙山花子による論考「誰かの夢の書き起こし」

髙山花子

2025.12.04

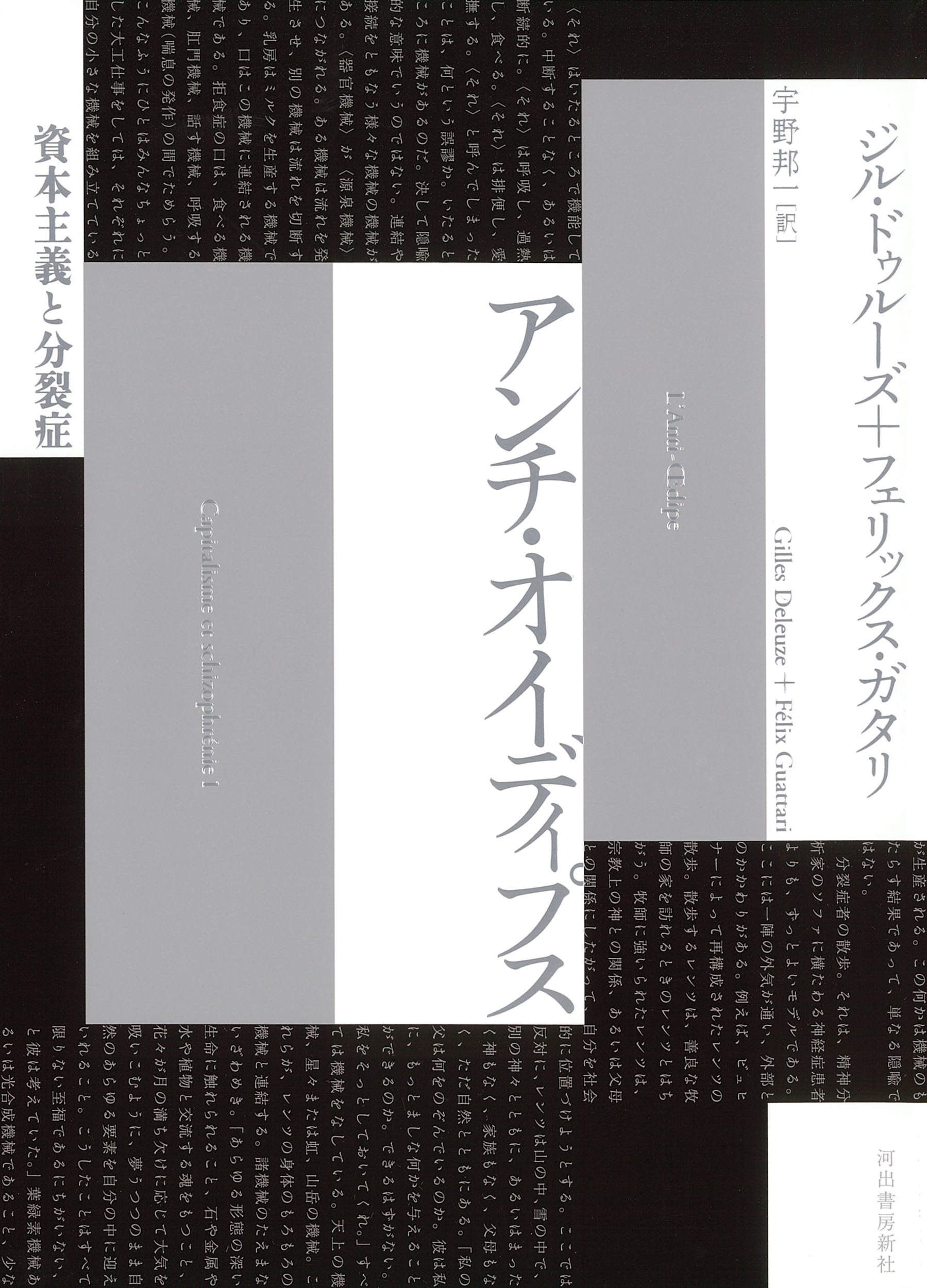

ジル・ドゥルーズの生誕100周年を記念して、ドゥルーズ+ガタリの主著にして現代の最重要思想書である『アンチ・オイディプス──資本主義と分裂症』と『千のプラトー──資本主義と分裂症』を一巻本の愛蔵版として発売いたします。

『アンチ・オイディプス』2025年12月26日刊行予定

『千のプラトー』2026年2月刊行予定

これらの刊行を記念して、雑誌「文藝 2025年 夏季号」の特集「ドゥルーズ、終わりなき生成変化」で掲載された寄稿の中から第二弾として、髙山花子さんの論考「誰かの夢の書き起こし」を特別掲載します。

ドゥルーズの声をめぐるやわらかな記憶をたよりに、ドゥルーズという哲学者が徹底したあらゆる規定への抵抗の足跡をたどる論考は、『アンチ・オイディプス』、『千のプラトー』を紐解くきっかけに、あるいは再読のきっかけになるはずです。

是非この機会にお読みください。

[論考]

髙山花子 「誰かの夢の書き起こし」

ほんの微か、物陰で、なにか動く音。ふわふわのまやかしで戯れるのとは様変わり、身を低く構え、一挙に獲物に鉤爪(かぎづめ)でつかみかかる。小動物や虫、肉の破片や魚の残骸を盗んで、目の届かないところに咥えて運ぶ。黙々と貪る。匂いで察していたし、音で当たりをつけて、目を盗む時機をいつもうかがっている。あるいは別の獣によって、不可視の領界侵犯がなされるやいなや、信じがたい低い唸り声が轟く。これ以上近づいたら、殺す。突然の最終警告。瞬間的かつ絶対的な攻撃性。ぬいぐるみのように可愛らしく、眼をとろんとさせて甘えていたのに、このちいさな獣はいつでも豹変し、容赦なく牙を剥く。

暗闇で外敵から身を守るため、太古から耳は恐れの感官だった──ニーチェを呼び起こしながら、エッセイストのクロード・ジャグレは、虹彩(こうさい)の黄色いドゥルーズが、猫族のようであったと回想している。ドゥルーズによれば、画家にとっては《色彩》が、音楽家にとっては《音》が創造のマチエールであるように、哲学にとっては《概念》が創造のマチエールであり、《概念》を創造するのが哲学者の仕事であり、《概念》は音を立ててやってくる。ジャグレは、ドゥルーズにはその《概念》の音を察知し、獲物のように仕留める獣性があったと強調している。《シーニュ》が否応なしに襲いかかってくることが思い出されるだろう。《概念》もまた、音を立て、息づいていて、動いている。血の通った、拍動している命。ないし、振動体。一つとして同じものなどありえない、あってはならない、クリエイション。

*

2012年11月、フランス・キュルチュールで、『わたしたちの同時代人ジル・ドゥルーズ』と題して、5日連続、ドゥルーズについてのラジオ放送がなされたことがあった。最終回に招かれたのは、『狂人の二つの体制』や『無人島』の編集をつとめたダヴィッド・ラプジャード。1964年生まれの彼の世代には、注釈からドゥルーズに出会い、そこからドゥルーズ自身の書いた本に出会い、そして講義を聴講するようになる流れがあったという。1980年代の空気である。聞き手のロール・アドレールは、死後公開を条件として撮影された、クレール・パルネを対話者とする映像『アベセデール』において、ドゥルーズが、ライプニッツについての『襞(ひだ)』を出版したあと、折紙協会の人びとや、波乗りのサーファーから、「襞は、わたしたちのことです!」と熱烈な手紙をもらったエピソードをたのしそうに話す声を流し、このように問う。「どうしてこの声はわたしたちにこんなにも影響があるのでしょうか? どうしてこんなにも近いのでしょうか?」と。するとラプジャードは朧げな記憶を頼りに、ドゥルーズの声について書かれたある本において、伝説的なスイスのピエロ、グロックの声になる瞬間があったと書かれていたことが紹介される。そしてラプジャード自身、講義において、思考のメロディー、そのなにかピエロ的なもの、その背後にある子供のようなものを聞いていたのだと語っている。叫びのようなものと、たしかに口頭で展開される思考があったことが確認されている。そこから、ドゥルーズの態度は大学の先生のそれであったと前置きした上で、いつもなにか、謙遜とともにコメディー的な要素があった話に移ろってゆくのだが──探偵ドゥルーズ──、このときドゥルーズの声についての本として思い出されようとしているのが、クロード・ジャグレの『声の肖像──黄色い瞳のドゥルーズ』(Claude Jaeglé, Portrait oratoire de Gilles Deleuze aux yeux jaunes, PUF, 2005)である。

ジャグレによると、毎回、火曜日の午前中に開かれていたセミネールで、ドゥルーズは、教室のドア、さらには窓がすべて閉められ、静寂が訪れてから、話しはじめていたという。雑然とした公衆を前にして、未発表の思考が、はじめて公開される。思考をスケッチするように抑制されていた彼の声は、核心的な局面に到達するそのとき、速度を落とし、声音を変えた。毎回、ドゥルーズのこの声の変化について、自分の耳が信じられなかった。穏やかで心に触れる声が、唐突に、亡霊や人食い鬼、子供の獰猛な声、夜の野獣の唸り声になる。ジャグレは、この空間を「音響的宇宙」と呼んでいる。「まるであたかも、概念の実体とは、人知の及ばない音響的操作の結果であるかのよう」だった。「もっとも多くの場合、ある概念を述べるときに、ドゥルーズは数秒間、咳払いするこの幽霊のような調子をもって、自分の声の熾烈な重力を呼び起こす。(…)わたしが聞いているのは、概念そのものの朗読法なのだ」。

若い男の声。老女の声。アニメの吹き替え声優のような可塑性。叫びによって近づいてくる概念、それを捕えようと機をうかがう、野獣の声。いたずらっこの声。ちゃめっけたっぷりの声。喉が変で、誰か飴玉をもっていないかと尋ねる。ミント味の飴を舌の上に載せて、さっきより悪くなったと、人びとを笑わせる。シャンソンを歌う。ときにピエロのように、瀕死の人のように、喉から水のゴボゴボいう音を鳴らして、息切れしながら、魔法をかける。猫族とおなじ瞳の、捕食性のドゥルーズ。ひとつの声のうちにある、変幻自在に統御された、複数の声。

どのような声だったのだろう。ドゥルーズの場合、過去の声を聞こうと思うと、いつでも誰でもその声のかけらを、膨大に、聞くことができる。当時の参加者が録音していたドゥルーズのセミネールの音声記録がインターネット上で公開されており、フランス語の書き起こしと、その英訳に、世界中から簡単にアクセスできる状態がつづいているためだ。嘘みたいな、夢のアーカイヴ。そうしたなか、2023年秋から、講義の音声記録が、ラプジャードの編集によって、書物として刊行されはじめた事実は、声が文字になること、言葉そのものが声であったというありきたりで当たり前のことについて、突きつけてくるものがあるように思う。絵画について、スピノザについて、さらには……。声の記録が、文字として、紙の本になるというのは、どのような出来事なのだろうか──そのように考えはじめると、ドゥルーズにとって、「書く」ということはどのようなものだったのか、それもフェリックス・ガタリとともに、それぞれがすでに複数人である一人と一人をあわせた二人で、自分たちの見分けがつかなくなるくらいのところまで、多数化しながら、多様体として、しかしたがいの固有名を残しながら書くあの営みそのもののテクスト性がどのようなものだったのか、どのように読みうるものなのか、さまざまな読書の可能性が思い出されるだろうし、探られるだろう。そしてまた、彼の書いたものにおいて、「声」がどのように思考されていたのか、もういちど読み返してみることができるだろう。

*

『千のプラトー』の緒言には、この本が、章ではなくて、「プラトー」からできていると書かれている。結論だけは最後に読むべきだが、ある程度までは、独立して読むことができるという。プラトー(plateau)。高原。大陸棚。兵士を配置可能な、起伏のすくない地形。戦争用語。楽譜や図像が挿入されて、まったく時系列ではない年号がつけられたプラトーに、次から次へと飛び移ってゆくと、そのたびごとに、まるで違う声が際限なく繰り出されていくかのようだ。プラトー。なにか平らかでうすい表面。皿を載せて運ぶトレー。台。役者があがる舞台。ショーやスペクタクルに参加する人びと。この単語には、せり出した「台」、役者が立つ「舞台」の意味があるのだから、まったく異なる演劇的効果が、ばらばらに、しかしぎっしりと一冊に詰め込まれている印象は、書名にぴったり響きあっている。ドゥルーズの哲学の劇場性、演劇性は、早い段階で、フーコーが見抜いていたことだった。

プラトーでは思いがけないさまざまなことが起こる。コナン・ドイルのSF小説のチャレンジャー教授が招喚されて、「器官なき身体(CsO)」について講演するものの、聴衆が席を立ってしまう第3プラトー「道徳の地質学」は、ほとんど喜劇的な展開で駆け抜ける。最後、チャレンジャー教授の声は嗄れてしまい、猿みたいな咳が出る。本当だったら、人間なんかじゃなくて、記憶装置にしか話したくないのに、と教授は思う。やがて結論を急ぐ彼の声は、聞き分けられない金切り声になり、息を詰まらせてしまう。と、いつのまにか、いなくなっていたはずの聴衆たちが、亡霊のように戻ってくる。しかし聴衆から、教授の声は「獣の声」と呼ばれてしまう。大急ぎでチャレンジャー教授は、〈器官なき身体〉、〈存立平面〉、〈抽象機械〉といった用語法を確定し、地層のシステムを説明する。少女が「最高に荒々しくて、最高に深刻でみにくい、凶暴なパニックの発作ね」と叫ぶ。結局、誰も彼を理解しなかった。そうしてチャレンジャー教授は、唐突に、宇宙的なリズムを刻む大時計の中へ滑り込む。彼は秘密の扉が開かれる音を聞きながら、ラヴクラフトの世界で〈機械圏〉を体現するのだ。そこには、誰も知らないラヴクラフトの世界さえが生み出されている。

ページをめくると、先になにがあらわれるのか、予測できない言葉が連続する。たとえば、第10プラトー「一七三〇年──強度になること、動物になること、知覚しえぬものになること……」を覗いてみると、ある観客、ある博物学者、あるベルクソン主義者、ある魔術師、ある神学者、あるスピノザ主義者、ある〈此性(heccéité)〉、あるプラン作成者、ある分子、秘密……ヒトにかぎられないそれぞれの「思い出(souvenirs)」が矢継ぎ早に語られる。そこでこそ、「生成変化(devenir)」が多彩なしかたで語られる。ヴァージニア・ウルフやラヴクラフトといった作家、ワーグナーやラヴェル、ドビュッシーといった音楽家もあらわれて、作品名も出てくる。ドビュッシーの『セイレーン』が、管弦楽と声の統合として、新たな生成変化そのものとして、例示されている。音楽というか、響きがあふれている。このプラトーでは、オペラ歌手の声、カウンターテナーの裏声、カストラートの声によって、声そのものの生成変化がしめされる。

第11プラトー「一八三七年──リトルネロについて」は、もっと具体的で日常的な音の感触が聞こえてきそうな、風景とともに響きがある。森の中を子供が歩く。ひとりきり、暗闇であっても、歌を歌えば安心できる。あるいは子供に対して大人が歌う子守唄。歌がテリトリーをつくりだし、テリトリーをテリトリーから引き剥がし、もういちど、テリトリーとすること。声あるいは音楽が領土をつくりだすのだということ。ひとつの風景と結びついたメロディーではもはやなく、メロディーじたいが音の風景となること。リトルネロ。繰り返され、口遊(くちずさ)まれる、魔法や呪文にすら近いもの。声がつくりだすアレンジメント。音の特権性。歌の強度。聴覚のリトルネロ、耳の特権性。そのようにして、〈生まれ故郷〉は外にあるという、強烈なテーゼが出現する。サケの遡上や、鳥の渡り、ロブスターの歩行を例に、〈生まれ故郷〉の生得性が移動し続けるというのだ。やはり歌によってテリトリーをつくりだす鳥にかんして、自分とは異なる種類の鳥の歌を聞かせられて影響を受け、自分の外部の歌を再現するに至ることが、合成音を聞かされても生得的感覚を失わない例外的なアトリのことも伝えながら、一気に、シンセサイザーのように思考に旅をさせて宇宙の力に変える哲学の可能性、デッサンを幼稚と言われたクレー、ノイズと呼ばれたヴァレーズの擁護、雑音と不調和の肯定、宇宙的な職人像が叫ばれる。

*

このようにめくるめく本の世界をたどっていると、不意に立ち止まって、これはなんだろう? と本の世界の外と、何度も行ったり来たりする動きが生まれる。ある程度、どこからでも読みうるにもかかわらず本のフォルムをたもっているのは、最初から通読可能な百科事典や辞書のありかたと一見すると似ているのだが、固有名そのものの理解を揺るがしながら、体系的なものにはけっして還元されない、具体的ななにものか、なにごとかとの出会いが、本から本、さらには本の外部への交通がいざなわれる。

たとえば、他の鳥を「模倣する」鳥について語られるとき、斜体だから作品名なのだろう、Rain-forest があらわれる。Rainが雨で、forestは森だから、Rain-forestは、雨の森。一年中、雨が降っている、赤道の近く。いわゆる熱帯雨林。トロピカルなあたり。『レイン・フォレスト』では無数の「模倣する」鳥たちを聞くことができるという。J・D・エマニュエルのアルバム『Rain Forest Music』は1981年発表だから辻褄があわない。ホワイトノイズみたいな雨音を背景に、玉の転がるような鳥の鳴き声が響き渡るうちに、抑制されたテンポで、四拍子の電子音メロディーが繰り返される。アメリカのダンサー、振付家のマース・カニングハムの1968年の舞台作品『レインフォレスト』? アーカイヴに断片的に残された2011年の舞台では、銀色の枕みたいな風船が舞台上に置かれている。裸にみえる人間たちがいる。鳥の声というより鳥の声に似せて加工された、グラスハープを想起させる音が、水音のように戯れる。ゆっくりとした、いくらか揺蕩(たゆた)うような、モノたちの呼吸。つかのま、読書を止めて、音を探りにいく契機が、無限に潜んでいる。

かと思えば、ウイルスについての記述をきっかけに、COVID-19のパンデミックはもちろんのこと、分子状になること、分子的なものをめぐって、医学における分子標的薬の劇的な進展を、不可視の領域でのミクロの戦争として思い描くこともできる。壊れてしまった遺伝子がつぎつぎと不完全な細胞をつくりだすのを阻害するために、タンパク質の生成を止める薬を開発し、連鎖を停止する。するとまた変異が起こり、先の分子標的薬には阻害されない病細胞がつくられはじめる。それに対応する分子標的薬がつくられる。分子レベルの微小残存病変の有無で、生存可能性が計算される。否応なしにプロトコルにかけられる、有限の人間の生命、身体。

あるいは、やがて『批評と臨床』に再びあらわれる、生成変化の問題系、花になること、鉱物になること、知覚できないものになること。読んでゆくと、マンガ家の市川春子の短編集『虫と歌』においてキャラクター化される花、星、虫、『25時のバカンス』における貝殻、異星人、そして『宝石の国』に生きる、脆く壊れやすいフォスフォフィライトをはじめとする性のない鉱物たち、非人間的なモノたちの世界が、カフカ的であることとも相まって、強烈にドゥルーズと響きあっていることに気づき、驚いたりする。

*

しかし、やはりひとつ貫かれているのは、たったひとりの誰かがその人であることじたいを規定する、無数の規定、縛り、制約、あらゆる紐付けから、真の意味で自由になることは本当に人間にはできないのかという怒濤、破壊的とも言える、既存システムのすべてへの徹底的な批判精神だろう。だから『アンチ・オイディプス』において、芸術家の一人として、ラヴェルの名前があがり──『ボレロ』や『ラ・ヴァルス』の、世界の崩れを惹起する──「乱調(le détraquement)」、急停止、逡巡といった言葉のあらわれに、彼の名前だけを読むことは実質、不可能になっている。「器官なき身体(CsO)」をめぐって、社会的生産や技術的機械が作動によって生産物に価値をあたえ、みずからは「摩滅(l’usure)」によって価値を失い限界に達するのとは異なって、調子を狂わせること、乱調によってこそ欲望機械が作動することが述べられるときにこそ、すでにして乱調を好んでいたラヴェルが浮上する。そうして、社会的生産のシステムに組み込まれているからこそ、民衆自身がファシズムを欲望した構図が暴かれ、そうではない、そのような欲望とは異なる欲望の側に、わたしたちはラヴェルの音楽と共に移行する。

この『アンチ・オイディプス』の第3章「未開人、野蛮人、文明人」において、人間の歴史をめぐる本当の「残酷」とはなんらかの暴力ではなく、言葉の記憶を人間の身体に刻み込む文化の運動、「エクリチュール」であると論じられる文脈で、「肉そのものにこのように登記することを『エクリチュール』と呼ぼうとするなら、まさに言葉〔パロール〕はエクリチュールを前提としているといわなければならない」と書かれていた。そして社会的な抑圧の根源的な役割を果たす、エクリチュールというこの最も残酷な記憶術に関連して、「未開の組織体が口頭的であるのは、まさしくそれが声から独立した書記システムをもっているからである」「書記が声にとって代り虚構の声を引きだしてくることになるのは、書記が声に忠実に追随することによってなのである」と書かれていた。そこから一挙に、『千のプラトー』には、「生成変化は反−記憶である」とあったことが、想起される。隷属なしに、たとえば歴史や記憶もなく、人間が瞬間瞬間を生きてゆくことはできるのか。地球、鉱石、植物、動物のように──。

*

『アベセデール』に強い違和感を覚え、目を閉じて、また開き、見えている映像のすべてが「声」と無関係だと確信したというジャグレは、『襞』には、「声のセミネールに『釉薬(うわぐすり)』を施していた、『逸話的で』瑣末な要素、空中で炸裂する残滓がもはや勘定されていない」と言う。それは、「思考の声による組み立て(エコノミー)に本質的で、音楽的な構成要素にさえなっていた」のに。「書き記された出版物によってはけっして堰(せ)き止められることがない」ものたち。最後、「不注意でぼんやりとした、進歩から取り残された耳こそが、強烈かつなおざりにされたこの〔声の〕現象」を「キャッチ」するにふさわしいと結んでいる。

ほとんど最期の著作、『消尽したもの』で、セリフはおろか、言葉として書き取ることのできる単語が歌にすらほとんど出てこない、ベケットのテレビ作品をめぐって、ドゥルーズは、不思議な思考を展開している。そこには、沈黙に到達するための言語Ⅱという概念があらわれる。ナバイスによれば、それはベケットが生み出した、主体などには所有されない、脱人格化された、人工的な言語、声の言語である。誰かの顔や息をあたえる単独性を根こそぎにする声であり、どんな声の調子も匿名になるような、録音も利用した声である(Catarina Pombo Nabais, Gilles Deleuze : philosophie et littérature, L’Harmattan, 2013)。本当の最後の関心のひとつには、たしかに「声」があった。彼自身は、未来に、自分の声の記録が文字になることを予測していただろうか。

1968年の五月革命のあと、ヴァンセンヌの森につくられた実験校は、十数年つづき、やがて数日で根こそぎ破壊され、パリ郊外のサン=ドゥニに移る。学籍登録とか、単位取得といったことからはかけ離れ、学生にはかぎらない多彩な職業、出身、背景をもった人びとが、ただドゥルーズの声を聞くために集まっていた。その環境は、いまからすると、にわかには信じられない。「口頭性/声性(oralité)」の担保が試みられてなお、本になる以上、本当の声は永遠に遠のいて匿名性に近づき、それでいて、けっしてたどれない痕跡として、新たな声を希求しつづけるだろう。夢幻の声、トランスの思い出。(了)

〈ジル・ドゥルーズ生誕100年記念出版〉

ドゥルーズ+ガタリの主著、現代の最重要思想書を、

一巻本・愛蔵版として!○2025年12月26日刊行予定

『アンチ・オイディプス ──資本主義と分裂症』

ジル・ドゥルーズ/フェリックス・ガタリ著 宇野邦一訳

「器官なき身体」から、国家と資本主義をラディカルに批判しつつ、分裂分析へ向かう本書はいまこそ読みなおされなければならない。無意識論、欲望論、身体論、国家論、資本論、芸術論……。来るべき思考と実践へ向けてマグマのような文体で書かれた20世紀最大の思考の挑発。

本体6,500円(税別) 仕様:A5判/上製/480頁

ISBN:978-4-309-22983-6○2026年2月刊行予定

『千のプラトー ──資本主義と分裂症』

ジル・ドゥルーズ/フェリックス・ガタリ著 宇野邦一他訳

ドゥルーズ/ガタリによる極限的な思考の実験。リゾーム、抽象機械、アレンジメントなど新たな概念によって宇宙と大地をつらぬきつつ生を解き放つ。顔貌性、そして逃走線の考察から生成変化をめぐりつつ、宇宙の時を刻むリトルネロへ向かい、絶対的な脱領土化の果ての来たるべき生と民衆を問う。

予価本体8,000円(税別) 仕様:A5判/上製/720頁

ISBN:978-4-309-23176-1