特集・コラム他 - 文藝

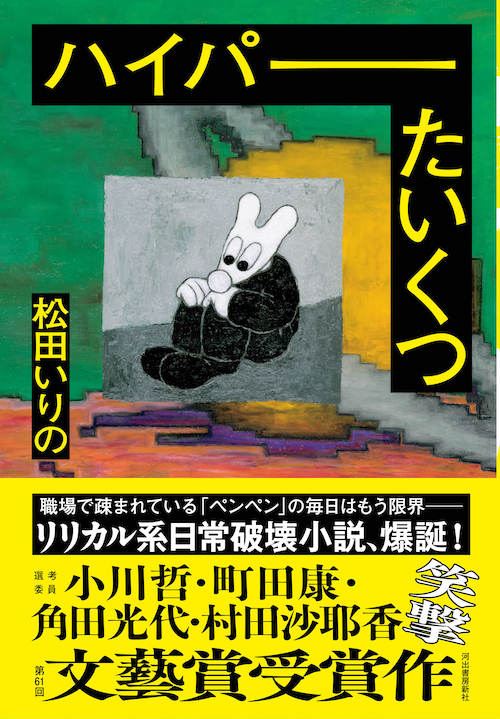

「笑いと妄想で現実を破壊する」小川哲×松田いりの『ハイパーたいくつ』文藝賞受賞記念対談

小川哲×松田いりの

2024.11.22

小川 選考にあたって「ハイパーたいくつ」は候補作の中で最後に読み始めたんですが、「これは面白い!」と感激しました。特に主人公とチームリーダーとの関係性がおかしくなっていくところから物語がどんどん加速していって、最後まで作品内の可笑しさとか面白さが減速しないまま走りきっていて、僕はこれを受賞作に推そうと思ったんです。ただ、同じ選考委員の町田康さんがこれを読んでどう思うのか、というのが僕の一番の懸念点でした。これは説明が難しいんですけど、一つ一つの記述と記述の発想の飛ばし方のフォームというか投げ方に、僕は町田さんの「技」みたいなものをちょっと感じたんです。作家って自分と似たタイプの作品に対して厳しくなることが多いので、町田さんがひょっとしたら「ここが甘い」とか「ここはダメだ」とかいうふうに厳しく言うのかな、と心配して選考会に臨んだところ、町田さんも絶賛して「受賞作に推します」ということだったので、僕は安心して推せました。詳しい講評は選評を読んでいただけたらと思うんですが、とにかく面白かったです。

松田 ありがとうございます。とても嬉しいです。受賞が決まって編集部と打ち合わせをしたときに、小川さんが選考会で、チームリーダーがボタンを食べるシーンをきっかけに、物語が変なところへ入っていく、といった指摘をしていた、と聞きました。あそこを書いているときには自分でも「この作品はどこに向かうんだろう」という不安と興奮の入り混じった手応えがあったので、読んでいる小川さんにそれが伝わっているんだという驚きと、テレパシーが成立しているような面白さを感じました。

小川 僕はそのボタンを食べるシーンで、ユーモラスなリアリズム小説が、小説の枠すらも破っていくというタイプの小説に変わる瞬間だと感じました。そこまではチームリーダーと主人公が変なやつで変なことをしていて……という話だったのが、そこをきっかけに、「ペンペン」と呼ばれると毛が伸びる現象や、およそ現実では起こりえないようなことまでが作品の中に入ってくるようになっていく。フィクションのリアリティレベルというか、「現実世界に起こりうること」から小説がひとつ飛躍する。チームリーダーは別にボタンを食べる必要は、物語上まったくないんですよ。そこで完全に余計な付け足しがあることによって、この作品の読み手はもっと遠くに行っていい、というゴーサインが出ているようで、読んでいてすごく納得しましたね。

松田 書いている自分にとっても、まさにその「ゴーサイン」が出た感じで。

小川 「もっとやっていい。もっと好き勝手やれ」みたいな。

松田 書き手としてもあのあたりから勢いが増した気がします。小川さんの作品でも、たとえば『ゲームの王国』の土と会話できるキャラクターや、輪ゴムが切れることで死の予兆を感知する人物らの登場によって、精神世界の妄想っぽいところに入っていく感じがすごく面白いなと思うんです。僕は読んでいて笑いの要素を感じるんですけど、小川さんは小説の笑いとかユーモアみたいなものって、どういうふうに捉えていますか?

小川 僕はもちろん笑いがあったりユーモアがあったりする作品がもともと好きなので、自分の作品の中でも書きたいと思っています。さらに言うと、作家によっては「笑いやユーモアがない作品はダメだ」と言う人もけっこういますね。でも笑いやユーモアは、怒りとか悲しみといった他の感情よりも圧倒的に表現するのが難しくて、それこそM-1グランプリを見ても、面白かったという漫才は人によって全然違うじゃないですか。プロの審査員によっても点数や評価が違うし。笑いってすごく主観的で、面白さがわかるというのは受け手側に高度な文脈理解を求めるというか、知識がなかったりしないといけないものが多いです。なので、僕は小説の中でも笑いはすごく大事なものだと思いながらも、すごく難易度が高いものだとも思っていて。

ただ「ハイパーたいくつ」はそこ、つまりユーモアや笑いで勝負するんだというタイプの作品で、そういう人が新人として出てきてくれることは心強い。松田さんがこれからどんな作品を書くかわからないですけど、ユーモアとか笑いの部分は常に考えていてほしいですね。小説におけるユーモアは僕もまだ捉えきれていないのですが、ひとつの答えとしては、笑わなくても小説が成立するようにすること。面白さがわからない人でも、そこで置き去りにしないようにする、ということくらいです。それは僕はいつも気をつけていることですね。

でも「ハイパーたいくつ」は、面白さがわからない人はひょっとしたら置き去りにされてしまう小説かもしれないので、松田さんがどういうタイプの作家を目指すのかとか、自分が何を書いていくのかというのは、この作品の反応も読者からいずれくると思うので、ぜひ考えていってほしいなと思いますね。

松田 そうですね。前に編集部の方とお話しさせていただいたときに、「笑えました」という感想をもらえたときが一番シンプルに嬉しくて。やっぱり自分はそういうものが書きたいと思っていたんだな、と自覚したんですけど。

小川 この小説もそうですけど、会社とうまくいっていない社会人が、日々の不満を妄想で現実を破壊することによって発散していくという展開に対してカタルシスを感じる人もいると思います。そういう感想も出てくるかも。作品が世に出ると、いろんな受け取り方が小説から出てくるので。松田さんは今後笑い一本でいくのもいいし、笑いの背後にスッとテーマを忍ばせるというのも小説の強度が上がる気がします。笑えない人でも面白く読めたりするのでね。それこそ町田康さんとかはその道のプロだと僕は思いますが。

松田 小説の強度ということで言うと、ストーリーって何だろうと最近考えていて。僕は大学時代に演劇をやっていたんですが、その頃の作品は、自分としてはストーリーを書いているつもりだったんです。でも観た人からはよく「ストーリーがないよね」という感想をもらって。「ハイパーたいくつ」も僕の中ではストーリー、物語を書いたつもりなんですけど、編集部の方々からは「物語という感じでもないよ」という意見をいただいたりもして、じゃあ物語って一体何? ということは、今後小説を書いていく上で考えてみたいなと思ってるんです。小川さんは「物語」というものに対して、どうお考えですか。

小川 それは人それぞれ、自分で見つけていくのがいいと思いますね。僕の考える「物語」もかなり偏ってると思います。ストーリーっぽいストーリーが作りたいというとき、たとえば僕だったら「これは物語じゃないよね」と言われたら、どういうのが物語だと思うのか、とか、物語があるものは何かとか訊いて、それのどこの部分が物語なのかとか、自分はどこの部分を物語だと思っていたのかとか、人の考える物語と自分の考える物語を摺り合わせたり、あるいは「自分はこういうことを物語だと思ってたんだ!」という発見があったりするとよりいいのかな。その上で、編集者が考える物語が作りたいのか、自分が考える物語が作りたいのかは、そこで考えることになるのかもしれません。

松田 ちなみに偏ってるとおっしゃいましたけど、小川さんの中に「こういうものが物語だ」というのがあったとして、「ハイパーたいくつ」はその尺度で測ったときに物語的なものといえますか?

小川 物語はあるけど、物語が前面に出てる感じではないですね。やっぱりディテールの小説だと思いましたね。僕の考え方としては、小説のストーリーというのは家の柱、建物を構築している柱みたいな感じで、ディテールというのは内装みたいな感じ。「ハイパーたいくつ」は内装が好きな小説で、「間取りは何か? 部屋が広いか?」とか言われたら「狭いし、あまり造りはちゃんとしてない」と答えるかもしれない。でも逆にいうと、僕からするとディテールがすごく面白い人が別の形で建物を建てたらどんなものになるんだろうというのはすごく楽しみでもあるので、編集者含めいろんな同業者だったり先輩だったり、僕でもいいですけど、いろいろ聞いたり勉強しながらチャレンジしていくのがいいんじゃないですかね。僕はそのチャレンジすること自体が大事だと思っていて。

あと楽しく書くこと。僕は「ハイパーたいくつ」を読んでいて、作家としていろんな可能性を感じました。短編のクスッと笑えるところにいろんなものを忍ばせつつも、骨太な物語や語りに魅力がある、そんな作品もこれから書いていけるんじゃないかと思います。

三十代の転機

小川 小説を書こうと思ったきっかけとか聞きたいですね。松田さんはそもそも読書は小さい頃から好きだったんですか?

松田 幼少期から量を読んできたわけではないです。ただ高校生くらいから町田康さんや中原昌也さんが書く、笑いのある小説をよく読むようになって、同時期に大人計画の松尾スズキさんの演劇にもハマって。何度も読み返したり見返してきた作品のことを考えてみると、笑いの中に破壊的なエネルギーが含まれているような表現に、ずっと惹かれてきたのかなという感じがします。

小川 小説の笑いって、三谷幸喜さんみたいな感じでコント的に笑わせる笑いと、それこそ町田康さんも中原昌也さんもそうだけど大喜利的に、一行一行で大喜利をして笑わせるタイプもいて、今、松田さんが挙げた作家の人たちはみんな大喜利系だったので、大喜利が好きなんだなというのがよくわかりましたね。

松田 そうかもしれないですね。

小川 そういう作家を読んで、演劇をしようと思ったのは大人計画とかの影響もあって?

松田 それもありますが、直接的なきっかけは先輩がやっていた学生演劇を観に行ったことです。狭い小屋だったんですけど、自分と同じ大学生が、音楽と照明を轟々と渦巻かせた空間にスモークをガンガン焚いて、完全に非日常的なステージを作り上げているのを目の当たりにしたとき、自分も一歩踏み出すだけであちら側に行けるんだ、という生々しい興奮に包まれて。結局そのあと、在学中はずっと演劇をやっていました。

小川 メインは脚本?

松田 出演もたまに。でもメインは脚本と演出でした。その経験もあって、大学卒業してサラリーマンやりながら、小説とか書いてみたいなという気持ちはどこかに、うすらぼんやりとした感じであったんですけど、ずっと書かないままでした。自分にとっては、演劇の言葉って役者と観客、両者の肉体が向き合ってる現場において成立する言葉なんです。でも、小説の言葉は、演劇みたいに生の肉体の間を行き交う言葉じゃない。演劇しかやったことのなかった自分からすると、小説を書くことは両手足を縛られた状態で戦うこと、みたいなストイックなイメージがあって、なかなか手出しができなかったんです。でも、昨年なんとなく人生行き詰まり感を覚えて、何かやりたいなと。

小川 何かチャレンジしたいと? このまま会社でなんとなく生きていくのが嫌になった?

松田 はい。

小川 いいですね。

松田 自分の場合、現在身を置いている環境において起こり得る事象は一通り起ききってしまった、という感じがあったんです。ここで何かしら動かないと、この先、自分の身辺に新鮮な出来事は何も起こらないだろうなと。

小川 三十二歳はたしかにそうかもしれないですね。たしかに三十代は友達とかともなんとなく疎遠になっていったりとかして、新しい経験もしなくなってきて、二十代後半から三十代前半は転機かもしれないですね。僕もデビューが二十八歳だったかな。二十代後半くらいから「何かしないとな」みたいなのがあった。松田さんはこれを記念の一作として書いたというよりも、創作自体は今後も続けていきたいという気持ちはあるということなんですかね?

松田 あります。

小川 それが一番大事なのでね。ぜひね、その今の気持ちを忘れないでほしいです。

松田いりの 1991年、静岡県生まれ。

松田いりの 1991年、静岡県生まれ。

2024年、本作で第61回文藝賞を受賞しデビュー。

小説におけるユーモア

小川 笑いというのは、読者のことがわかってないと一番書けないと思います。つまり読み手の感情とか、読み手のもっているその小説を読んできた発想の動線みたいなものを、書き手が一番細かく把握しないと書けないタイプの小説だと思うので、笑いの要素をこれからも書いていきたいというのだったら、とりわけ読み手にはこの言葉がどう届いているかは意識したほうがいいかもしれないですね。もちろんこの作品はそれができているから面白いわけですが、今後もずっと継続していってもらえればなという気がしますね。けっこう難しいのでね、ユーモアがある面白いものを書くって。

松田 そうですね。ユーモアもそうですが、ストーリーがぐんぐん前に進んでいく作品にも読者としてはすごく魅力を感じるので、いずれ書いてみたいなとは思っています。一方さっきご指摘いただいたように、書いていて大喜利のような遊びができる場所を発見すると、楽しくなって、ついいろいろ書いちゃうんですけど。

小川 いいんじゃないですか。それと共に、ある程度の型がある、構築されたストーリーみたいなものが両立できるタイミングがあるかもしれないし。実際に両立している作家っていっぱいいるじゃないですか。だからそういう人を参考にしたりとかもできる気がします。

松田 小川さんの作品でも、奇抜でエキセントリックなアイデアがボンッと急に入ってきたりするじゃないですか。ああいうときって、そっちが強すぎて膨らみすぎると物語が歪んでいったりする可能性も出てくると思うんですけど、そこのバランスをどう取るか、みたいな葛藤って書いてるときに生まれたりしますか?

小川 感覚ですよね。たとえば漫才でも、二人が何か喋ってて、ちょっとした小ボケとか余談を言って客である自分がクスッと笑うとして、その笑った箇所の話を二人がちょっと続けるとして、今の話を続けてくれてるんだなと思ってるけど、頭の中には最初の漫才のテーマ、たとえば「結婚の挨拶をお父さんにどうやってすればいいか」みたいな話が全体の構造としてあって、そのやりとりの中の小ボケという構造があるじゃないですか。一方、小ボケの話がどんどん延びていくと、これを広げて小ボケの話にするという構造なのかなって、どこかのタイミングで客は考え方をスイッチするじゃないですか。

松田 はい。

小川 読者が小説を読んでるときも、頭でスイッチを切り替える箇所があって、「これは今、本筋がある中で余談として悪ノリしてるんだな」とか「ちょっと面白くて書いてるんだな」と思ってるところから、「いや、これはその余談がさらに広がっていって、元ネタ自体を食い荒らすタイプの小説だ」とどこかでなる境目があって、そこは越えない。つまり読者の感覚ですよね。読者は、これ以上広げると「これは本筋に戻るタイプの話じゃないんだ」となるタイミングがあるので、「自分がこれ以上やりたいか。続けたいか、続けたくないか」というのもあるんだけど、それよりも自分の中の親みたいな存在が「もうこれくらいにして寝なさい」と言うような(笑)。

松田 (笑)。

小川 なんでそうなるかというと、それが別に悪いことだからじゃなくて、そうすると読み手にとって小説の質が別のものになってしまう。これ以上引っ張ると「あ、こういうタイプの小説なのかもしれない」という間違った読み筋を与えてしまうかもしれないという理由ですよね。「ハイパーたいくつ」はそういう小話みたいものがどんどん本筋を食い破るタイプの小説で、作品の構造やリアリティ自体がどんどん壊れていくというタイプなので、僕はわりとボタンのあたりから「こういう話なんだな」とはっきりわかった。もっというと、この小説の課題としては、「こういうタイプの小説ですよ」というのがもっと早い段階で読者に伝わるといいなとも思いました。つまりこれは笑わせようとしているのか、それとも著者の頭がおかしいのか、視点人物が変わっているというのを表現したいのか、本当に何も知らない人が読むとわからないわけですよね。だから「これは笑わせにいってます」とか「こういう狙いです」というのが読者に最短で伝わる技術を身につければいいと思いました。それは漫才だったらツカミで芸人がやったりしていることだと思うので、大喜利したいときとかはそういうことを、読んでいる人がどう思っているかというのを考えながら書くといいかなという気がしますね。

過剰な魂の魅力

小川 他に影響を受けているものはあるんですか。

松田 お笑いはよくライブを観に行きます。最近一番好きな芸人はキックの鬼。彼は異常に張り切ったテンションで延々と狂気的なスピーチをする、みたいな芸なんですけど、奇妙な言葉に乗せられて一体どこに連れて行かれるんだろうって感じにゾクゾクします。あとはR-1グランプリでも優勝した街裏ぴんくさんみたいな。ひとりの言葉の力によって変なところへ連れて行かれる感じが好きなのかもしれません。わかりやすい影響ということで言えば、「ハイパーたいくつ」は初めて書いた小説だったので、最初どう書いていいかわからなくて。だから演劇の舞台に自分が立ってると仮定して、客席に向かってしゃべりかけるイメージで書き始めたんです。後半、なんとなく勘がつかめてきて、ちょっとまたムードが変わってくるという。

小川 なるほど。選考委員の中でも「この作品の中で、みるみる小説が上手になっていく」みたいなことは言われてましたね。

松田 最初は自分がよく観ているお笑いのライブとか、自分がやっていた演劇をよすがに、小説っぽいことを書いている状態から始めて。

小川 たしかにね、本当に最初って小説の書き方ってわからないですよね。気持ち、わかりますよ。僕も最初、小説といえば情景描写だとか思いこんで、何の意味もない海辺の描写とかしてました(笑)。

松田 あと影響を受けている、で言うと、ストリートスナップとか。

小川 ストリートスナップ?

松田 「ハイパーたいくつ」は服が好きで身の丈に合わないものを買っていたりする主人公なんですけど、たとえば、人の形の外側に飛び出たい、みたいな心がファッションに表れている人。ニューヨークとかロンドン、東京にもいらっしゃいますけど、そういった逸脱のスタンスが着こなしから醸し出されている、ストリートに溶け込まない人たちのストリートスナップを見るのも好きです。

小川 減りましたよね、ファッション誌はもう最近ストリートスナップはほとんどやらなくなっている。

松田 いわゆるオシャレとかは興味なくて、あと、コスプレに振りすぎてても興味ないんですけど。その人なりに何らかのファッションコンセプトがあって、結果的にすごく抽象的な形でそれが表現されていると思しきスナップなんかを見ると、もっとこの人のことを知りたいなという気持ちが湧いてきます。

小川 過剰なものが好きなんですかね?

松田 そうかもしれないです。

小川 規定というか普通のものをはみ出してる。たしかにファッションでもそういう人いますよね。

松田 そうかもしれないですね。過剰なものに反応してるのかもしれません。演劇でいえば、たとえば太田省吾さんの「水の駅」という、二十メートルを二十分くらいかけて歩くみたいな無言劇があって大好きなんですけど、逆に、去年ハイバイが上演してた「再生」みたいな、役者たちが一時間強ぶっ続けで全力かつ高速で踊りまくるみたい表現とかもすごい好きだったりして、極端に振れてるものに惹かれます。

小川 必要性とか実用性がない。それが面白いんですね。

松田 そうですね。外れたい気持ちだけがはっきり見えるみたいな感じとか、グッときます。元気が出ますね、そういうものを見ると。

小川 なるほどなあ。僕の友達にもわりとそういうのが好きな人がいて、今ボディビルダーにめっちゃハマってますね。

松田 ああ!

小川 グッときます?

松田 ボディビルダー、グッときますね。

小川 筋肉って本来生きるために必要なものじゃないですか。ボディビルディングってやりすぎると死に近づくんですよ。実用性とかを超えた過剰なもの。ボディビルダーのショーとかもめっちゃ面白いとその友達は言ってて、すべてが無だって。

松田 かけ声とかも「冷蔵庫!」「メロン!」とかですよね。人じゃないものに喩えられて。

小川 そうそう(笑)。ある意味、ストリートスナップ的な、ハイファッション的なものですよね。そこにあるのはその人の美学だけで。つまり、人からかっこよく見られよう、とかオシャレに見られたい、とかいうファッションは興味がないんですよね。

松田 はい。垂直方向の、魂の屹立みたいな表現にやっぱりグッときます。

小川 いいですね。ぜひ、次の作品でもそういうところが読みたいと思っています。

松田 はい、ありがとうございます。

(二〇二四・九・四)

写真=竹之内祐幸