特集・コラム他 - 文藝

第59回文藝賞受賞記念対談 日比野コレコ×穂村弘「言葉を異化するパンチラインの作法」

日比野コレコ×穂村弘

2022.11.24

絶望をドレスコードにして生きる高校三年生の静と、ネグレクト家庭に育ち「死にたい歴=年齢」のナナ。ある晩、ナナが歩いていると、駅前でサイファーをしている若い男に声をかけられた。ナナは気まぐれで、彼=ビルE を、静と自分の通い慣れている「ことばぁ」という老婆の家に誘うが――。

読むうちに思わず癖になる、唯一無二の言語センスを持った第59回文藝賞受賞作『ビューティフルからビューティフルへ』。受賞を記念して、選考委員の穂村弘氏と日比野コレコ氏が対談を行った。

サンプリングが生む、言葉の過剰さ

穂村 「ビューティフルからビューティフルへ」は、文体そのものに魅力があるタイプの作品だと思いました。詩歌、音楽の歌詞、お笑いのギャグ、惹句などの、主に韻文的な言葉を、他ジャンルから様々に引いているんですよね。今風の言い方をすれば、サンプリングというのかな。それによって、短くて強度をもった言葉が、作品内に自在に入り込んでいて、作者以外は誰も全貌がわからないだろうという感じがします。

そうしたサンプリング的な言葉の変形に気がついたのは、作中の一文の、「こんな軽い女のなかにある重い内臓を忘るるな」という箇所でした。ここで、やや唐突に、「忘るるな」という文語体が出てくるんです。これはたぶん、伊藤一彦さんの短歌である、「おとうとよ忘るるなかれ天翔ける鳥たちおもき内臓もつを」の本歌取りですよね。最初は、ただの偶然かもしれない、と思いながら読んでいました。でも、次に「兄貴たちは、目に見えるものが欲しくて、本物の銃を撃ちまくる」という、奇妙な日本語に目がとまりました。これは、ザ・ブルーハーツの「TRAIN-TRAIN」の曲の歌詞である「見えない自由がほしくて 見えない銃を撃ちまくる」を裏返しているのかなと。本来、銃は目に見えるものだから、ザ・ブルーハーツの歌詞ではすでに現実を反転させているわけだけれども、それをさらに、もう一度反転させている。それによって、何か過剰な日本語になっているんです。

そうした、言葉の過剰さみたいなものが、この小説にはいっぱいあります。日比野さんは、強度のある言葉を、いろんなジャンルから集めているんですよね?

日比野 そうです。穂村さんのおっしゃったもの以外にも、MCバトルが好きで、ラップのパンチラインとか、都々逸とかも、めっちゃ好きなんです。

穂村 都々逸が好きというのはレアですね(笑)。

日比野 都々逸のリズム感が好きで。他にも俳句とか広告コピーとか、お笑いとか。短くて凝縮された言葉が好きなんです。

穂村 作品に使っている元のものが全部わかる人はいないと思うけど、それは気にしないんですか?

日比野 頭に染みついてるものなので、たぶん、排除しようとしてもできないものだから、気にするか気にしないか、という感覚がありません。

穂村 自然に出てくるんですね。言葉の捻れみたいなものが、すごく好きですよね。

日比野 はい。

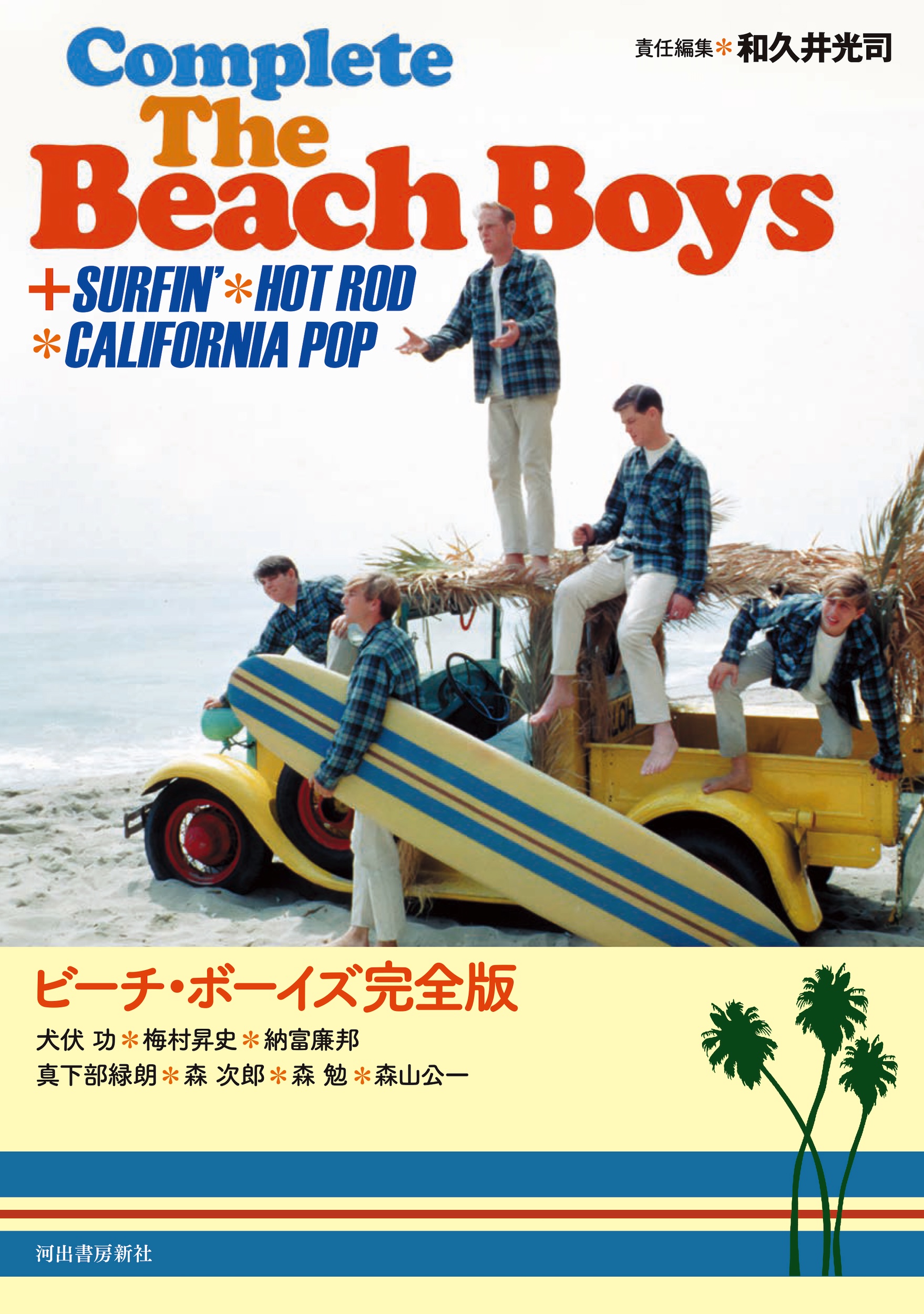

MCバトルは「歌合わせ」

穂村 主人公のひとりである静が「絶望がドレスコードなの」というセリフを言うけれども、作品の背後からテンションの高さがすごく感じられるから、唐突な言葉も、必然性のある飛躍や捻れに感じられて、惹きつけられます。MCバトルは僕も見ています。和歌の世界とよく似ているんですよ。

日比野 めっちゃわかります!

穂村 いわゆる昔の和歌が転生したのは、現代の短歌よりもフリースタイルラップのほうだと思う。歌合がMCバトルで、本歌取りはサンプリング、韻は韻、まぁ、ディスは挨拶かな、という感じで、和歌の主な要素が、ラップにはきっちり入っている。本歌取りも、和歌の時代は、何から取っているのかがすぐにわかるものだったけど、いま、現代短歌で本歌取りをしているものを読んでも、元の歌を知らなければわからないですよね。でもラップでは、これは何かから取っているんだなというのが、知らなくても感じ取れる。また歌合のライブ感やバトル感は、今の歌人が失ったものだけど、そんな僕たちが憧れているものを、ラッパーたちは自然にやっている。

日比野 短歌をやっている人で、MCバトルやヒップホップが好きな人は多いですよね。読んでいて、この人はそうだろうな、と思ったりします。

穂村 そうですね。日比野さんの作品のなかには、ラップからの引用もけっこうあるんですか?

日比野 ビルEのパートでは、ヒップホップ用語を使うように意識しました。「俺in the building」とか、「俺たちはサバイブしてきた」とか。ラップでしか使わないような言葉を使っています。

穂村 ビルEの登場場面は、サイファーですもんね。それから、小説の題名もたくさん出てくる。『蹴りたい背中』、『百年の孤独』、『灯台へ』。「範馬勇次郎」は『グラップラー刃牙』からですね。そういった固有名詞が出てきたら、明確に小説の外部の言葉だということがわかる。日比野さんは、これまでにどんな小説を読んできたんですか?

日比野 小さい頃は、江戸川乱歩の『怪人二十面相』とかを読んでました。

穂村 僕らは夢中になったけど、あれって今でもみんなが読むものなんだ。江戸川乱歩は偉大ですね(笑)。

図書館で本を八十冊借りてた

日比野 他には『ダレン・シャン』とか『アルセーヌ・ルパン』とか。家に本が全然なくて、近くの図書館では一度に二十冊まで借りれたんですけど、家族四人分のカードを使って、八十冊分くらい借りていました。あと、今の自分を構成する三つの小説というのがあって、フリオ・コルタサルの『石蹴り遊び』、ヘンリー・ミラーの『北回帰線』、アンドレ・ブルトンの『ナジャ』の三作です。

穂村 すごいですね。『北回帰線』は、僕らの頃はあのオレンジ色の文庫本だったけど、今はどうでしょうか。『ナジャ』なんて懐かしい。

日比野 私が、小説とか文章の好みで一本筋が通っているのは、シュルレアリスムが好きということなんです。『ナジャ』(巌谷國士訳)の文章で、「美とは痙攣的なものだろう、さもなくば存在しないだろう」に食らって、たしかにそうだ!と思って。

穂村 かっこいいよね。シュルレアリスムの二物衝撃には、遠いもの同士の連結や響き合いという側面がある。小説の物語性に惹かれることはないんですか?

日比野 物語は、本を選ぶ際にはあんまり関係ないんですが、長い物語でいうとガルシア=マルケスの『百年の孤独』が好きです。

穂村 『北回帰線』も長いですよね。僕は途中で挫折しました(笑)。

日比野 あれは、後ろのほうの四ページくらいがいいんです。「おれもまたすべて流れゆくものを愛する。河、下水、溶岩、精液、血液、胆汁、言葉、文章を。」(大久保康雄訳)というようなところです。

穂村 どちらかというと、翻訳小説が好きなんですか?

日比野 そうですね。現代の日本やったら乗代雄介さんが好きですが、翻訳小説を読むことのほうが多いです。

穂村 翻訳小説というのは、一種の異空間ですよね。もともとは日本語じゃないわけだから。

日比野 コルタサルの『石蹴り遊び』(土岐恒二訳)に「僕はときに、八かける八は一匹の犬であり、愚かさは三角形であると信じる」という文章があって、ここめっちゃ好きなんです。だからそれを英語で読んだんですが、日本語で読んだときと違って、あんまり感動しなくて……。

穂村 それはよくわかりますね。翻訳があまりにもよくて、怖くて原文が読めない、みたいなこともある。倉橋由美子の初期の文体は、倉橋さん自身も言っているけれども、まるっきりカミュの『異邦人』の翻訳文体なんです。「きょう、ママンが死んだ」から始まるあれです。しかも、当時の『異邦人』の翻訳者は窪田啓作といって、名訳で有名だけれども、専門の翻訳家じゃない。それに惹かれた倉橋由美子に僕らは惹かれた。異化された特殊な日本語空間の磁力のとりこになったんですよね。

日比野さんの小説も、異化された言葉を使っていますが、その異化の根拠というものに興味があります。何が言葉を変形させているのか、何がそのドライブ感を生み出しているのか、という。もちろん、ただ若いということが、根拠になることもあるけれども。

日比野 変形ですか。日々の習慣として小説を書いているわけではなくて、書かないとどうしようもなくなったときにだけまとめて書いているから、世界に対する怒りや絶望は、そのまま出していると思います。他にはロートレアモンとか、瀬戸夏子さんの短歌とかがすごく好きなんです。作品から意味を抽出して言語化するのはあまり好きではなくて。

穂村 『北回帰線』と江戸川乱歩と伊藤一彦に瀬戸夏子、そしてラップ(笑)。僕も好きなものばかりだけれども。日比野さんは十八歳。でも、伊藤一彦や瀬戸夏子にもう辿り着いている。作品世界で描かれる人物も若い。僕から見たら「青春」といえる年代だけど、そんな青春の当事者としてはどんな気分なんでしょうか?

日比野 青春を生きている気分ですか? 最高です(笑)。

穂村 最高なんだ(笑)。

日比野 はい、最高です。

日比野コレコ 2003年、奈良県生まれ。22年、本作で第59回文藝賞を受賞しデビュー。

日比野コレコ 2003年、奈良県生まれ。22年、本作で第59回文藝賞を受賞しデビュー。

一段飛ばしの言語感覚

穂村 僕は今、若い人を見るとすごく遠くに感じて、逆に、老人を見ると近くに感じるんです。前はそう思わなかったんだけど。若いっていうのは、重力に負けない、ということだと思っています。小学生とか、すごく脚が細いのに、階段を一段飛ばしで駆け上がったりするじゃない? あんな細い脚でどうして、って思うんだけど、歳を取ると重力をすごく感じるようになって、その最終形は寝たきり。今、二つの足の裏で立っているのがもうね、疲れるんです(笑)。

日比野 (笑)

穂村 それは、言語感覚にも反映されると思います。日比野さんの作品は、重力をものともしない文体を持っていますよね。「ビューティフルからビューティフルへ」というタイトルからもそれを感じます。お笑いは何が好きなんですか?

日比野 YouTubeで松本人志のヴィジュアルバムを見て、心をつかまれました。シュルレアリスム的な感性と言葉の妙をつくあの芸風がすごく刺さって。

穂村 僕はちょうど自分がテレビを観ていなかった時期だったから、あまり知らないんですよね。お笑いから都々逸まで。自在ですね。

日比野 都々逸は、「花に嵐のたとえもあるさ さよならだけが人生だ」っていう言葉に惹かれて、調べて観てみたら、うわ都々逸かっこいい!ってなって。テンションが私とすごく合うんですよ。

穂村 あれは、たしか井伏鱒二による漢詩の翻訳でしたっけ。漢詩を、七七七五の都々逸にして訳した。

主人公であるナナ、静、ビルEをつなぐ登場人物に、ことばぁというおばあさんがいますね。ことばぁは、三人に「呪文」としての言葉を与える。そしてそれは、詩歌に近い形になっています。神社のおみくじにも短歌が書かれていることがあるけれども、未来を告げる予言というのは、韻文の形式をとるんですよね。それというのも、韻文だと、言葉が多義的になって、それが当たったのか外れたのかがわからない。ことばぁは、お告げ的に「呪文」を三人に与えて、カウンセリングを行っているわけだけれども、これは奇妙なシステムですよね。ことばぁというネーミングは、やっぱり「言葉」から来ているんですか?

日比野 そうです。名前が琴だから、ことばぁです。

穂村 登場人物の細かい設定とかはあるんでしょうか?

日比野 ナナと静とビルEは、それぞれ自分の化身のような存在です。

穂村 ナナのパートで、「一、二、三、四、五、六、ナナの七人グループ」という印象的なフレーズがあるけれども、そのグループのメンバーの「一」は、後半で出てくる愛一ですよね? 名前に一が入っている。

日比野 はい。

穂村 だから二も三も全部、名前に数字があるという設定なんでしょうか?

日比野 これは、ナナの友だちを抽象的な存在にしたかったんです。七人にしたのは、私も学校で七人グループだったからで。

穂村 七人って、多いよね。そうでもないの?

日比野 普通やと思います。

穂村 ナナは進学校に通っていて、その学校ではどんどん人が減っている。「ナナは、一軍でなかったことは一度もない」とあって、かなり厳しい世界を生きていることがわかる。かつての「スクールカースト」みたいに、「一軍、二軍、三軍」という言葉があるんですね。

日比野 今はそんなに言われないかもしれないですけど。たぶん、誰しもが好きな言葉ではないですね。

穂村 ええ。「スクールカースト」っていう言葉を最初に聞いたときは、けっこう衝撃でした。そういう雰囲気は昔からあったと思うけど、言語化されたことで、何かすごく怖くなる。「カースト」っていう言葉も怖い。

日比野 超怖いです。

別世界の扉をひらく言葉

穂村 すでに存在している世界に対する違和感があるとして、じゃあ別の世界への扉がどこにあるかというと、それは人によって様々ですよね。たとえば外国とか、あるいは、海に潜るとか。僕の場合それは、異常な言葉の組み合わせ、というもので、そこから別世界が始まったんです。これがそんなに珍しい考え方ではないということは、大人になって、後から知りました。僕も子どもの頃、日比野さんみたいに、テレビから特殊な言葉が聞こえてくるとメモをとったりしていたんです。

日比野 へえ。おもしろいですね。

穂村 でも当時は、なぜ自分がそうした言葉の組み合わせに惹かれるのかは、よくわからなかった。

日比野 わかります。

穂村 時代劇でもアニメでも、番組の冒頭に、定型のナレーションが流れるものがあるでしょう。これは変なことといえば変なことで、情報の伝達として、いつも同じことを言うのはおかしい。

日比野 たしかに。

穂村 でも、いつしかそれは呪文みたいな、もうひとつの世界の扉が開きますよ、という合図みたいに感じられるようになる。この作品のタイトルの「ビューティフルからビューティフルへ」という日本語は、「~から~へ」と言っているのに移動していないから、ロジック的にはおかしい。でも、だからこれは、従来のロジックが支配する世界とは別の世界が始まりますよ、という合図になっていると思う。そうした、言葉の特殊性には、違和や嫌悪を感じる人もおそらくいると思います。日比野さんは、どうしてこういう言葉を選んでいるんですか?

日比野 ほんまに、全部感覚やと思います。たとえば、先日動物園に行って、もともとゾウがいたところが無生物的でシンとしてて、「we have no elephant」っていう張り紙だけがあったのですが、絶対小説に使おうと思ってメモしたとか。あと、たまたま「ポンジ・スキーム」っていう言葉を知ったんです。「自転車操業」みたいな意味らしいんですが、それもなんか、めっちゃよくないですか?

穂村 へえ。そもそも「自転車操業」って、おもしろい言葉ですよね。

日比野 そうですよね。この「ポンジ・スキーム」って、いい言葉やなと思って「受賞の言葉」で使ったんです。そうやって、感覚的に見つけていくというか、この言葉かわいいなあ、みたいにして言葉を選んでいます。

穂村 音楽や絵画では、表現するためのツールとして、楽器だったり、絵の具や絵筆を使いますよね。たとえば、ピアノの蓋を開けたり、絵筆を取って絵の具をつけたら、そこから表現が始まる。でも、言葉の場合はそうはいかない。言葉というのは、表現の領域は一割にも満たなくて、ほとんどが社会的なツールなんですよね。だから人は、表現が追求するような特殊な言葉の使い方を、どこかで魔女狩り的に警戒している。「ポンジ・スキーム」や「自転車操業」をいい言葉だなんて、この場だからいいけど、たとえば会社の朝礼で、最初の自己紹介でいきなりそんなことを言うと、「ヤバいやつ来た」みたいになりますよね。学校なら、せいぜい「不思議ちゃん」くらいかもしれないけれども(笑)。

日比野 そうですよね。私にとって、言葉はほんまに自分ひとりの世界のものです。小説とか、MCバトルとかも、全部自分だけのためのものというか。文章を書いているときの紙面は体の内側で、言葉も自分の内臓側にあるものだから、他者が介入するっていうのはほんとうに考えられないです。文章で書くときには「ポンジ・スキーム」を使いたいと思うけど、人と話すときはまったくそうじゃない。

穂村 でも、たとえばお笑いだと、そういうエッジィな言葉も、すんなり受け入れられるんだよね。お笑いを見ていて、「これは詩だ」って思うときがあるんです。今、完全に詩が出現したのに、みんな、警戒しないどころかめちゃくちゃ笑ってる、って。同時に、もしこれを詩として発表したら全員スルーだよ、とも思う。そのときの敗北感は絶望に近い。MCバトルはやや微妙で、薬物や暴力へのスタンスは反社会的かもしれないけど、必ずしも非社会的ではない。お金やモノや地位や地元意識は礼賛されたりね。でも、文学の場合は、むしろ非社会的です。

穂村弘 歌人。近著に『ラインマーカーズ: The Best Of Homura Hiroshi』(小学館文庫)。

穂村弘 歌人。近著に『ラインマーカーズ: The Best Of Homura Hiroshi』(小学館文庫)。

「前髪1ミリ」の違い

穂村 この作品は、三人の主人公がそれぞれ書いた私小説を合体させたものであるという、メタ的な構造がありますよね。ことばぁが、キーワードとして「ビューティフル」という言葉を入れよというお告げを与えていて、その結果、小説の最後に、それぞれのパートでみんな「ビューティフル」という言葉を入れている。それについて、僕はすごくおもしろいと思うけど、じゃあ三人の人間を書き分けることができているのかというと、これはやっぱり一人の人が書いたように見えます。それで、「こんなにもみんながサンプリング的な文体になるのはおかしい」みたいな意見も、選考会の席上ではありました。青春とはそういうものかもと思うけれども(笑)。そうしたら、ある選考委員が、「この作品は小説の枠に当てはめて減点法で見る必要はなく、おもしろい詩だと思えばいい」という意味の発言をされたので、小説家ではない僕の立場では口にできない意見だけど、密かに一票、という気持ちになった。自分にはやっぱり、言葉そのものに惹かれる生理感覚みたいなものがあるんです。

日比野 小説を書くときには、細かいところで現実世界と結びついていてほしいな、と思っています。指のささくれとか、歯を削ったら出てくるカスとか、そういう小さいところを書きたいなっていう意識があります。大きい物語よりも、小さいシーンの積み重ねというか。

穂村 次の作品は、もう書き始めているんですか?

日比野 はい。以前から書いてるものがあります。たぶん、文体とかは変えられないと思います。文体とかテンションでいうと、雪舟えまさんも好きです。

穂村 すばらしいですよね。雪舟さんも、瀬戸夏子さんも、魂が燃えている人ですね。

以前、中原中也記念館に行ったときに、中原中也の生原稿を見たんです。そこに作者の赤字が入っていて、ダーシっていうのかな、縦書きのラインの太さを変えろっていう指示を出してるんです。長さならまだわかるけど、そうじゃなくて、太さ。それを見て感動したんです。やっぱ、神様に挑むなら、これくらいやらないとだめなんだ! みたいな(笑)。ラインの長さならともかく、太さの違いが見えているっていうのは衝撃でした。それから、折口信夫は、短歌を八段階くらいで評価していましたね。普通の人間ができるのって、「○」「×」「△」それにせいぜい「◎」くらいまで。そこに、もう一段階増やせ、っていわれると、とたんに間がわからなくなる。なのに、八段階評価なんですよ。それは、七と八、六と七、五と六の間が見えている、っていうことで、もちろん主観でしかないけど、主観がそこまで絞られていることに驚きました。

日比野 八は難しいですね。主観ですべてのものを順位で並べることくらいならできそうだけど。

穂村 ちょっと違うけど、松田聖子の「赤い靴のバレリーナ」という歌で「前髪1mm切りすぎた午後 あなたに逢うのがちょっぴりこわい」っていうのがあって、これは松本隆の作詞だけど、青春の現場の解像度は詩人並みというか、前髪一ミリの違いが、中原中也みたいにわかる、ということがあるのかも。

日比野 私はその前髪の話は自分のこととして理解できます。前髪を一ミリ、アイラインを数ミリ、瞼のラメの大きさ、カラコンの着色半径とか、全部を十段階くらいで評価して、とくに女子高生なんかはそうですけど「なんか今日私顔のビジュわるーい」ってはっきりわかる。私もそれくらい、自分の文章には敏感でありたいです。

(2022/9/6)

写真=西田香織