お知らせ - プレスリリース

【3000年間の、愛と苦難と希望の歴史がここにある!】いまこそ知るべきLGBTQ+のすべてを網羅したかつてない決定版図鑑『LGBTQ+の歴史』、11月19日刊行決定。

2025.10.31

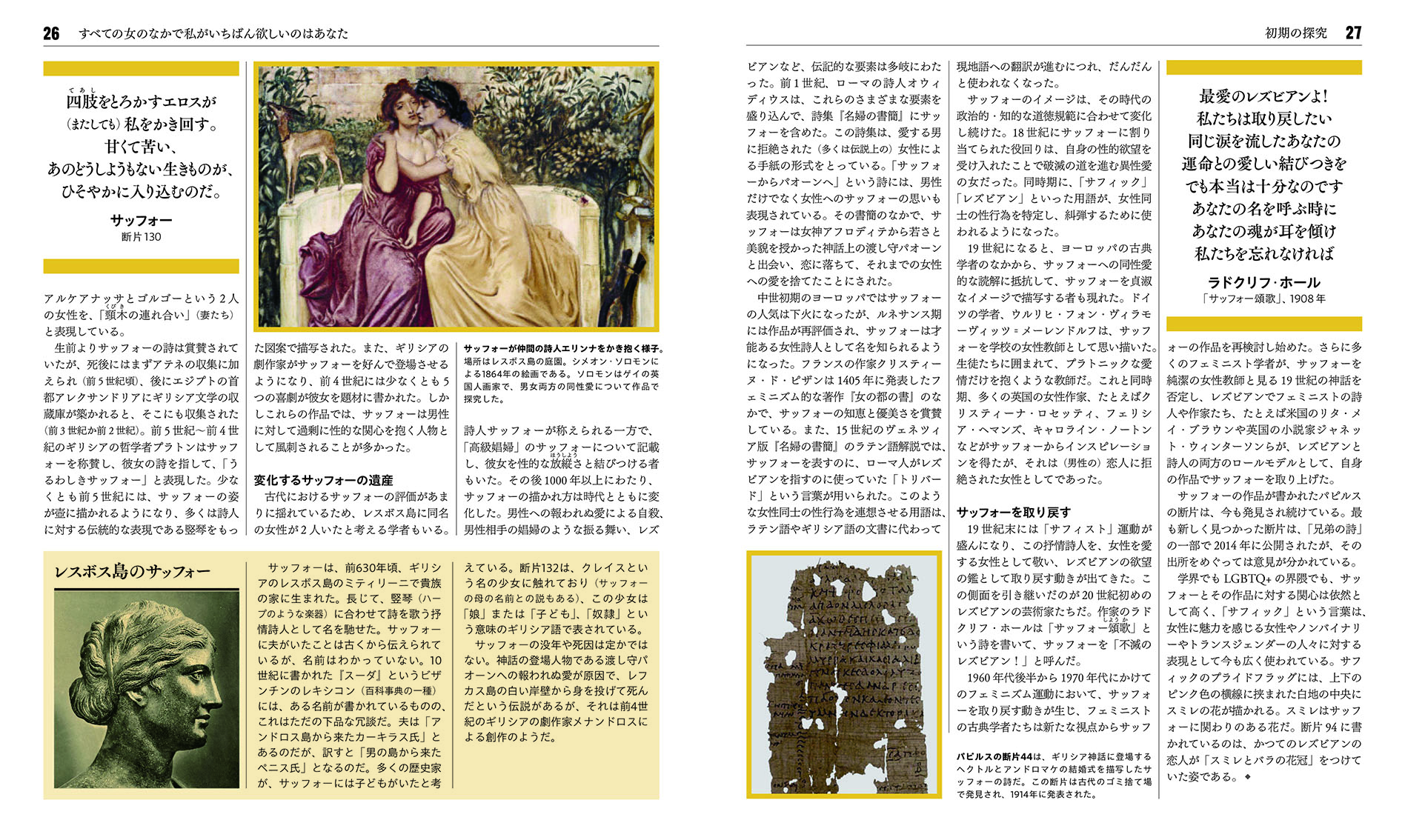

古代ギリシアの愛の詩から現代のセクシュアリティ理論まで、その歴史と文化、闘いを縦横無尽にたどる——。現代人必携の大型ビジュアル書籍『LGBTQ+の歴史』(マイケル・ブロンスキーほか著/藤崎百合訳/清水晶子日本語版監修)を、2025年11月19日に刊行します。

今日、性的マイノリティを包括的にあらわす「LGBTQ+」という言葉は、急速に浸透・拡散しつつあります。しかし、LGBTQ+の人々がどのような歴史と文化を紡ぎ、どのように闘ってきたのかを知る手段は、決して多くはありません。

本書『LGBTQ+の歴史』は、紀元前から現代まで、洋の東西を問わず、LGBTQ+にかかわる重要な出来事や人物、思想を、歴史に沿って全105項目のテーマで取り上げ、オールカラーによる豊富な図版と見やすいフローチャート、詳細かつ明快なテキストによって解説した、質・量ともに類を見ない図鑑です。

芸術、思想、哲学、サブカルチャーの文化史として。また、弾圧、差別、苦闘、連帯の政治史として。そして各地域の多様な性のありかたの精神史として。こうした観点から歴史を多角的にとらえることで、LGBTQ+を従来の狭い見方から解き放つとともに、世界に対する視野を拡張させます。

いまこそ知るべきLGBTQ+のすべてを網羅したかつてない図鑑、『LGBTQ+の歴史』は、2025年11月19日刊行です。どうぞご期待ください。

*「LGBTQ+」について

レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー、クィアまたはクエスチョ二ングの頭文字をつなげたもので、「+」は規範に沿わないその他の性的アイデンティティおよびジェンダー・アイデンティティを表します。LGBTQIA+やLGBTIQA+といった長い略語も存在します。「I」はインターセックスのアイデンティティを、「A」はアロマンティックやアセクシュアルのアイデンティティを明示的に表します。

【高い専門性と信頼度がありながら、わかりやすさを追求した内容】

本書はハーバード大学のマイケル・ブロンスキー教授をはじめ、総勢31名の学者や作家が知見を結集させて執筆と編集が行われました。原書は、高い専門性・信頼度とわかりやすさを誇り、全世界で1300万部を超える大ベストセラーシリーズ、DK社の「BIG IDEA」シリーズの一冊として刊行されました。

日本語版の監修には、日本におけるフェミニズム/クィア理論の第一人者である清水晶子氏(東京大学大学院教授)を迎え、訳語・訳文にも細心の注意を払って制作しています。

【本書の特長】

●紀元前1300年から2020年代まで、ジュディス・バトラーをはじめとした研究理論から、中国のララ・コミュニティ、タイのカトゥーイなど具体的な文化まで。思想、文化、運動、政治の歴史がこの一冊に凝縮。

●重要な事件やムーブメントは、それらの連関がわかるフローチャートでわかりやすく解説。

●歴史上の事件、有名人物を時代ごとに、豊富な絵画や写真入りで紹介。

●欧米だけでなく、日本を含むアジア、アフリカ、中東……各地域のLGBTQ+アクティビズムの動きを多角度から解説。

【推薦の言葉】

清水晶子氏(東京大学大学院教授、本書日本語版監修)

「私たち」のような人々はいつから、どこに、存在してきたのか。「LGBTQ+」の概念や区分けは概ね西洋文化を起源とする近年のものだが、「私たち」は西洋だけにあるいは近年になって初めて存在したわけではない。

「私たち」のような人々はいつから、どこに、存在してきたのか。「LGBTQ+」の概念や区分けは概ね西洋文化を起源とする近年のものだが、「私たち」は西洋だけにあるいは近年になって初めて存在したわけではない。

本書は、古代ギリシアや中国から21世紀米国のヘイトクライムまで、異なる場と時代とにおける異なる性に関する学術的知見を、歴史の中に「私たち」の痕跡を求めてやまないクィアな欲望と交錯させ明快に展開してみせた、異色の入門書である。

【本書「はじめに」より】

本書の編集方針であり、本書が発するメッセージでもある、代表著者マイケル・ブロンスキー教授による巻頭の「はじめに」より一部紹介します。

「アーカイブへの挑戦」

LGBTQ+の歴史研究には、周縁に追いやられた人々を研究する者にはおなじみの、特有の課題がついてまわる。LGBTQ+の歴史の多くは、告発やスキャンダル、決めつけられた異常性などとの関連でしか言及されないので、博物館の収集物、裁判記録、図書館の資料といった伝統的なアーカイブからは、過去のゆがんだイメージが伝わりやすい。これは偶然などではない。こうした組織のアーカイブは、LGBTQ+の人々の存在を敵視する社会によって、ずっと管理されてきたのだから。19世紀より前の現存する証拠のほとんどは、LGBTQ+の当事者ではなく、その存在を糾弾し、時には隠そうとする他者によってつくられている。歴史学者は、そんな他者の意図にあらがうことを学び、アーカイブで語られていない部分にクィアの可能性を読み取らねばならない。LGBTQ+の歴史を研究する多くの学者たちは、自分たちの成果を、好んで「クィア史」と呼ぶ。なぜなら「クィア」が示すのは、体制への挑戦であり、伝統の打破であり、硬直した区別立てや固定化されたアイデンティティへの抵抗であるからだ。

「LGBTQ+の歴史とは?」

現在、たくさんの国で LGBTQ+の歴史月間が祝われている。たとえば、英国とハンガリーは2月、ドイツとキューバは5月、米国とカナダ、オーストラリアは10月だ。たいていは LGBTQ+権利運動の最近の歴史を中心に据えて、LGBTQ+の歴史的人物にスポットライトが当てられる。しかし、LGBTQ+の歴史とは、こういった祝典で伝えられる範囲にとうてい収まるものではない。これからの探索と解釈を待つ無限の道でいっぱいの、おそらくは終わりのないプロジェクトなのだ。大事なのは、この歴史が、不寛容から平等へとまっすぐに進む物語ではないということだ。そのような主張がどれほど政治的に便利だとしても。極めて重要なことだが、LGBTQ+の歴史は、ひとつの物語などでは決してない。相反する対照的なたくさんの物語であって、それらが驚くような形で重なり合い、相互に作用している。

本書は、LGBTQ+の重要な物語をただ羅列したものではない。より大きな社会構造やイデオロギーを明らかにするために、個人の物語を離れ、時代と場所を超えた断面を示した。本書には、LGBTQ+の歴史の一部として、クィア理論を含めた。それは、20世紀と21世紀にセクシュアリティとジェンダーの理解がどう進んだかがわかるからであり、最近の多くの政治的活動に理論的裏付けを与えてきたのがこのクィア理論だからでもある。

【目次より】

はじめに

第1章 初期の探究——西暦1300年以前

レスボス島のサッフォー/漢の時代の寵臣たち/古代ローマのジェンダーとセクシュアリティ/『カーマ・スートラ』/ソドミーと中世のカトリック教会/アッバース朝 ほか、全10項目

第2章 ルネサンスと天罰——1300年~1699年

ルネサンス期イタリア/オスマン帝国のジェンダーとセクシュアリティ/スペイン異端審問/植民地時代のラテンアメリカ/ソドミーの犯罪化/江戸時代の男色 ほか、全11項目

第3章 サブカルチャーと高まる認知——1700年~1899年

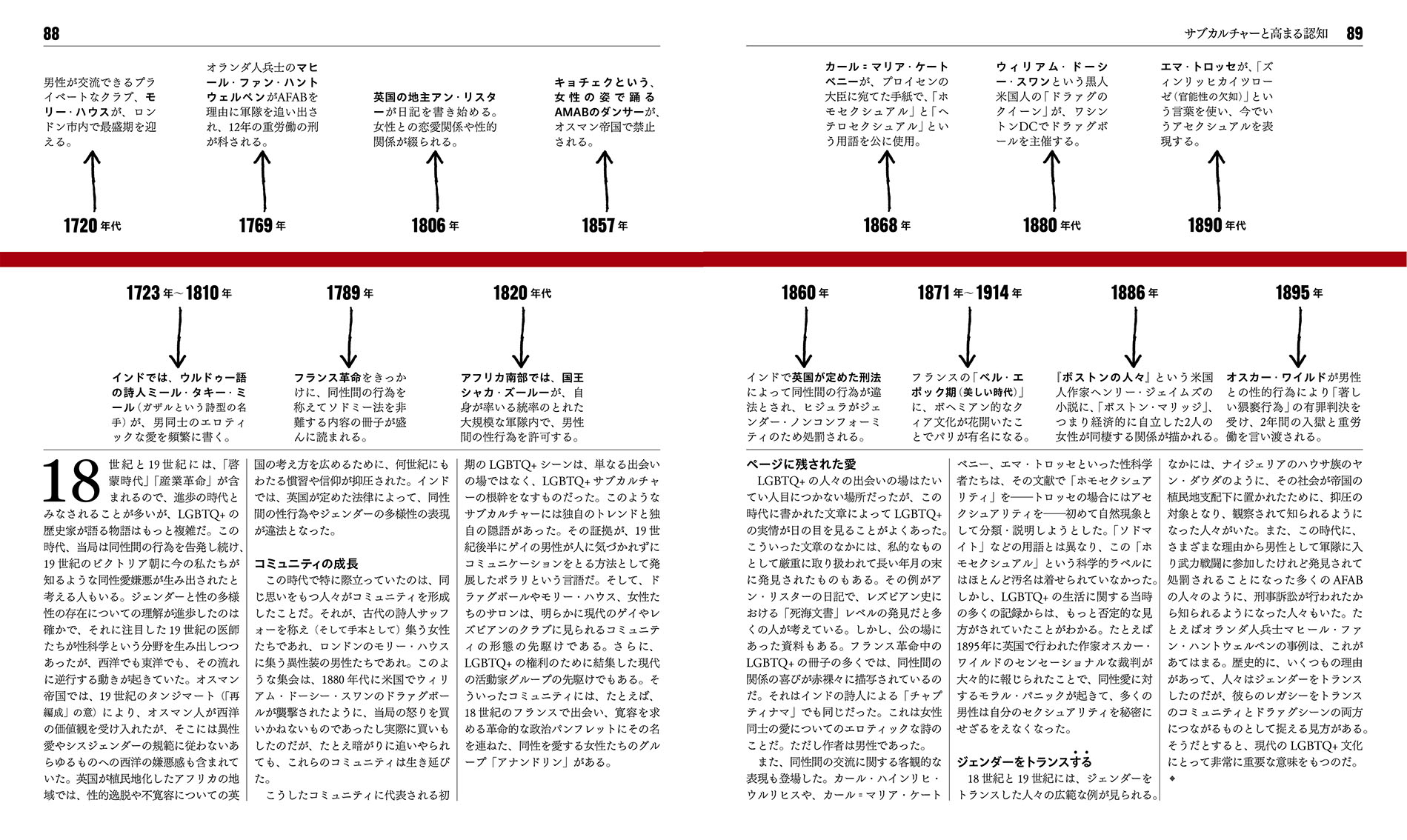

モリー・ハウス/アン・リスターの日記/ヒジュラと英国の植民地主義/ベル・エポック期のパリ/ドラァグ/ボストン・マリッジ/オスカー・ワイルドの裁判/隠語のポラリ ほか、全18項目

第4章 性科学と性的アイデンティティ——1900年〜1969年

性科学と精神分析/近代中国におけるジェンダー越境/最初のゲイ・ヴィレッジ/ホロコーストでの迫害/ビート・ジェネレーション/ラベンダー狩り/コンプトンズ・カフェテリアの暴動 ほか、全19項目

第5章 抗議、プライド、連帯——1969年~1989年

ブラック・レズビアン・フェミニズム/タイのカトゥーイ/クィア・パンクの誕生/マオリのジェンダーとセクシュアリティ/炭鉱労働者支援同性愛者の会/エイズ・アクティビズム ほか、全24項目

第6章 もう隠れない——1990年~現在

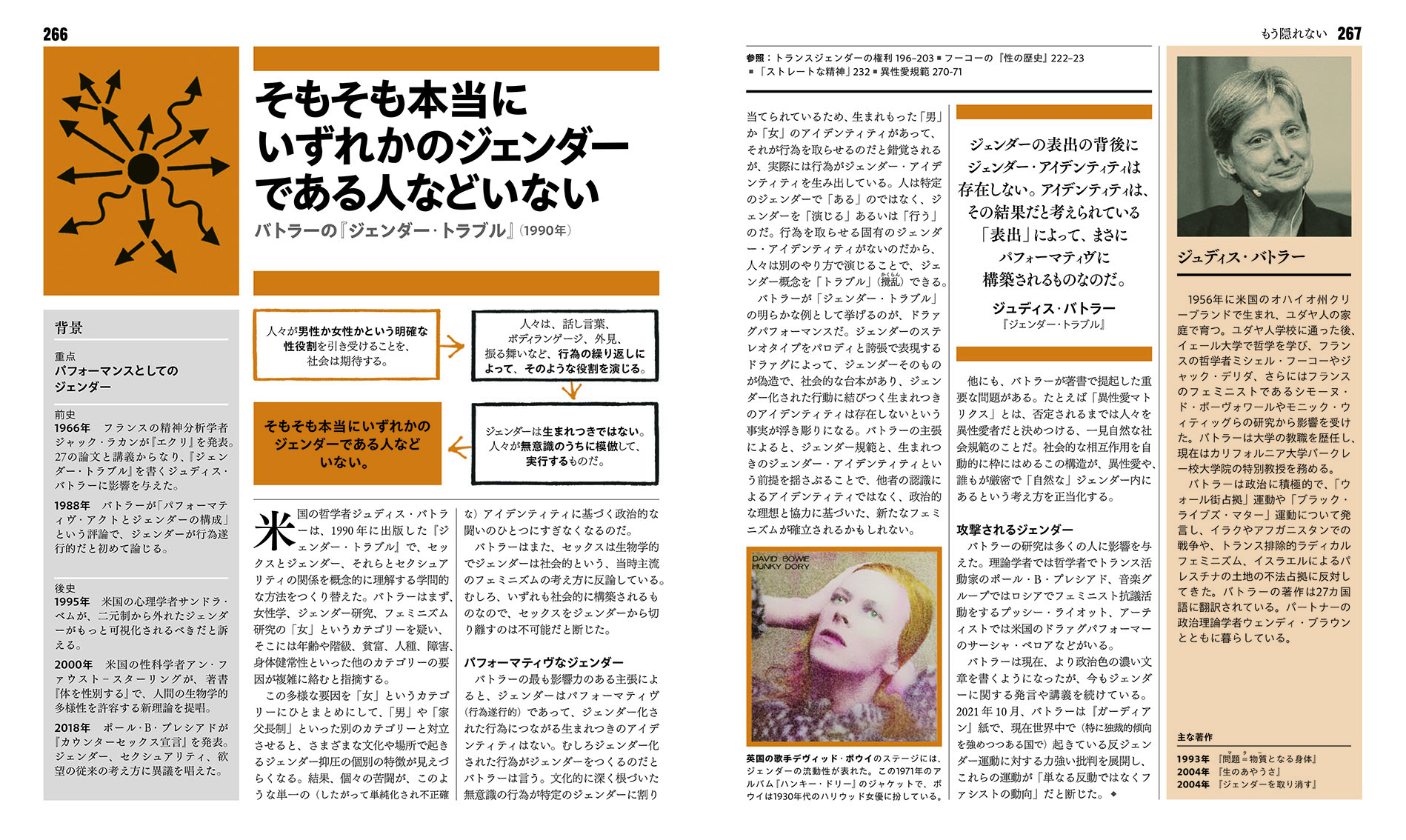

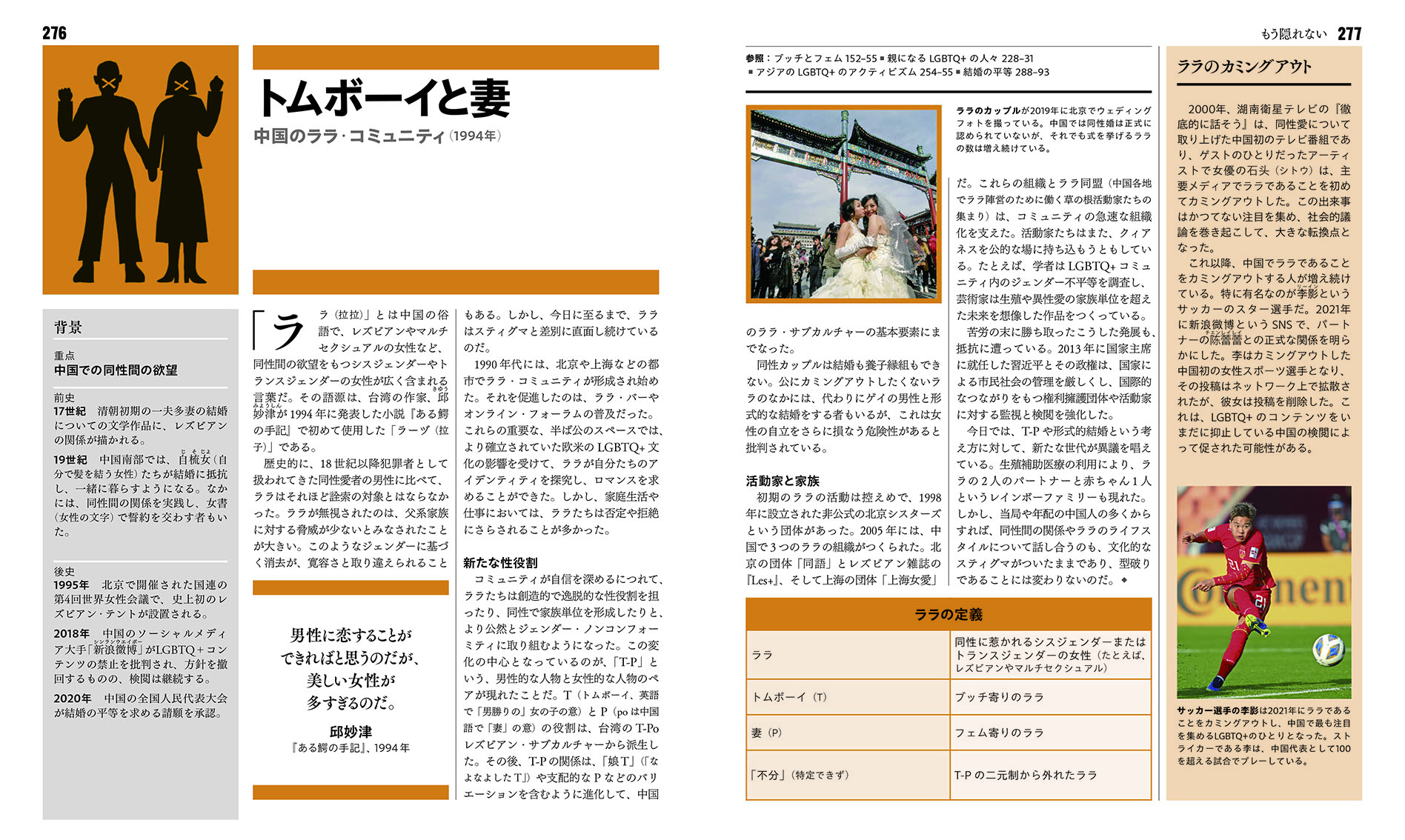

アジアのLGBTQ+のアクティビズム/アメリカ先住民の「トゥー・スピリット」の人々/バトラーの『ジェンダー・トラブル』/中国のララ・コミュニティ/LGBTQ+のイスラム教徒/クィア障害学 ほか、全23項目

人名辞典・用語集/索引/タイトル引用出典/図版出典

【著者等紹介】

■代表著者

マイケル・ブロンスキー(Michael Bronski)(he/him)

学者、ジャーナリスト、作家。1969年以来、政治活動を組織し、作家、出版者、理論家としてゲイ解放運動に積極的に取り組んできた。著書は数々の賞を受賞しており、最新作は『若者のためのクィアなアメリカ史』(2019年)。米国ハーバード大学の女性・ジェンダー・セクシュアリティ専攻で「アクティビズムとメディアにおける実践」の教授を務める。

■日本語版監修者

清水晶子(しみず・あきこ)

東京大学大学院人文科学研究科英語英米文学博士課程修了。ウェールズ大学カーディフ校批評文化理論センターで博士号を取得し、現在東京大学大学院総合文化研究科教授。専門はフェミニズム/クィア理論。著書に『読むことのクィア——続愛の技法』(共著、中央大学出版部)、『フェミニズムってなんですか?』(文春新書)などがある。

■訳者

藤崎百合(ふじさき・ゆり)

翻訳家。高知県生まれ。名古屋大学の理学系研究科にて博士課程単位取得退学。訳書にヴィンス・バイザー『砂と人類——いかにして砂が文明を変容させたか』、ローレンス・C・スミス『川と人類の文明史』(いずれも草思社)、カミラ・パン『博士が解いた人付き合いの「トリセツ」』(文響社)、テレンス・J・セイノフスキー『ディープラーニング革命』(ニュートンプレス)などがある。

【書誌情報】

シリーズ名:世界を知る新しい教科書

書名:LGBTQ+の歴史

著者:マイケル・ブロンスキーほか

訳者:藤崎百合

日本語版監修:清水晶子

仕様:A4判変形/上製/336ページ/オールカラー

初版発売日:2025年11月19日

定価:6,490円(本体5,900円)

ISBN:978-4-309-22965-2

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309258157/

出版社:河出書房新社