ためし読み - 日本文学

話題のミステリーカフェ「謎屋珈琲店」が小説の舞台に!? 同店舗のオーナー・峰月響介のデビュー小説『謎屋珈琲店 21番目の挑戦』冒頭試し読み!

峰月 響介 ミネヅキ キョウスケ

2025.11.26

店主の峰月響介&友人樫原明が贈る珠玉のヒューマンミステリー、開幕!

「金沢に活発な活動を続けているミステリ倶楽部がある。その同人誌にぼくの琴線に触れた短編があった。纏まったものが読んでみたいと思い、声を掛けたのはミステリをテーマにしたコンセプトカフェのオーナーである。ぼくはさらに無理筋とも思える設定を設けてみた。実在のあなたの店を舞台にしてみませんか、と。その結果は!? 謎屋珈琲店を舞台にした連作推理──ではあるけれど、思っていたよりずっとシリアス。そして、喫茶店運営のノウハウが詰まった稀に見る経営小説でもあった。」──戸川安宣(編集者)

***

第一話 聖者の境界線

冒頭試し読み

峰月響介にとって最も幼い頃の記憶は、目の前に広がるお菓子の数々と、笑顔で涙する母の顔だった。

四歳の頃だった。スーパーのお菓子コーナーの前で、母は「一つだけ、好きなものを買ってあげる」と言った。工場で働く父の社宅暮らしで、決して裕福な家ではなかった―少なくとも、親はそう振る舞っていた―ため、それは半年に一度あるかないかの、母の気まぐれだった。

響介は指をくわえながら、ビスケットやいちごのチョコレート、ミッキーマウスの描かれたラムネなどを見比べ、数分ほど悩んだ結果、あたりめを選んでカゴに入れた。

「本当にこれでいいの?」という母の言葉に、少し躊躇したものの「うん」とうなずいた。

特売品の野菜や卵を白いビニール袋に移している母を見上げながら、響介は今レジを通されたばかりのあたりめを差し出し、「ママにあげる」と言った。あたりめは母の大好物で、少し特別な日にだけ晩酌のお供に少しずつ口にするのだが、家の戸棚の中のそれが、ずいぶん前から尽きていたことを知っていたのである。

その時の母の涙ぐむ笑顔と「ありがとう」の声を、響介は三十二歳になった今でも鮮明に思い出すことができる。そしてその記憶が、大人になってからの響介の意思決定や選択に、少なからぬ影響を及ぼしていることは間違いなかった。

国立大学の法学部を卒業して、飲食業、それもカフェの現場に進むという、ある種異端な道を選んだのも、人の笑顔を間近で見られる仕事だからだった。

同級生たちは皆、役所だったり銀行だったり、少し優秀であれば法曹界に進んだりもした。法学を学ぶことに大きな意義を持って入学した友人たちもいたが、大半は「潰しが利く」という理由だったり、親や進路指導の先生から勧められたりして選んだ道で、響介も例外ではなかった。だからいっそう、響介はそれらの世界に魅力を感じることはできなかった。社会に出てからも、自分の目の前には、やはり笑顔や笑い声があってほしかったのである。

ところが、実際に働いてみると、自分が淹れたコーヒーと接客は目の前の人を笑顔にしたが、どこか胸の中に満たされないものを感じることがあった。それは、この店を立ち上げたのは会社であり、自分は単にその方針に従い、労働の対価として賃金を受け取る存在に過ぎないという意識が、心の底に潜んでいるからではないか。そんなことを考えた。

三年間の現場経験を経て、自分でカフェを開くことを決意したのは、こういったいきさつからである。

1

五十四歳と書かれた履歴書を見た時、一抹の不安がよぎったが、実際に話を聞いてみると、田崎謙二は謎屋珈琲店のアルバイトとしてこれ以上ない素質を備えていた。

豊かな髪にはさすがに白いものが混じっているが、肌にはシミの一つもなく、四角い眼鏡の奥から覗く目尻の皺は、これまでに経験してきた苦労を物語っていた。

「五十歳で脱サラして、都内で喫茶店を始めたのですが、一年半で廃業しました」

履歴書の経歴の末尾、四年前の日付には、誰もが聞いたことのある大手食品会社の名前、その後ろに〝退職〞の文字があった。響介が直近の三年間の詳細を聞いたところ、田崎は「恥ずかしながら」と前置きして、自分の店についてそう語ったのだった。

「昔からコーヒーが好きで、最初は定年後にやろうと思っていたのですが」

少し考える様子を見せた田崎に、響介は先を促した。

「何か、早くやりたくなるきっかけがあったのですか?」

「社内で人事異動の話があったこと、それと、一人息子が独立して、金がかからなくなったというのもあります」

「なるほど。万が一失敗しても、ご家族が路頭に迷うことがないのなら、時期としては賢明な判断だったと思います。でも、残念でしたね」

響介は心から同情した。カフェという業態は、よほど上手くやらなければ利益が出ない。それは響介も身をもって知っていた。

「焙煎は、ご自身でされていたんですか?」

自家焙煎、つまり自分で生のコーヒー豆を仕入れて焼き上げれば、原価率を下げることができる。さらに自宅を改装したり、自社物件を持っていたりすれば、家賃がないため利益が出やすい。焙煎された豆を仕入れ、賃貸物件で開業するカフェは、残念ながらほとんどが利益を生むことができず消えていく。生き残っている個人店の多くは、実は採算度外視の趣味でやっていることがほとんどだ。

「はい、店内に焙煎機もありました」

そう言って、田崎は店の端に鎮座した焙煎機に目をやった。

「あちらと同じ焙煎機ですが、私は一キロのものを使っていました」

謎屋珈琲店は、『ミステリーカフェ』という推理小説の世界を体現したコンセプトカフェだが、コーヒーは自家焙煎である。一度に焙煎できる豆の量によって、小さいものから一キロ、三キロ、五キロ、十キロとあり、響介は三キロの焙煎機を使っている。

「物件は賃貸だったんですか?」

「ええ。十五坪でした。都内……といっても板橋区ですが、一階路面店だったので、それなりの家賃です。退職金一千二百万円のうち一千万円を初期投資に、二百万円を運転資金にしました。なんとかやりくりはしていけたのですが、儲かっていたとはいえません。普通であればこの二百万円を回して三百万、四百万と利益を積み上げていくところですが、一年半で、通帳の金額は一度も三百万円を超えませんでした」

田崎は自嘲気味に笑った。響介もつられて笑顔を返したが、不謹慎だと思い、口元を結び直す。失敗談をこれ以上聞くのも気が引けて、響介は一般的な質問に入る。

「シフトには、週にどれくらい入れそうでしょうか。お住まいが東京となっていますが」

「家族で、金沢に引っ越そうと思っています」

「うちで働くために、ですか?」

「それもありますが、実は息子が金沢にいるもので」

「ああ、なるほど」

独立したと言っていたが、金沢で働いているのだろうか。いくつになっても親は子供のことが心配で、近くにいてやりたいものなのかもしれない。そういう響介自身は独身である。

「なので、基本的にシフトにはいつでも入れます。ですが体力的にそんなに長時間毎日も入れないので、必要なところにだけ入れていただければ」

「それは、なんというか……、非常にありがたいです」

本音が漏れた。謎屋珈琲店は、個人店にしては利益が出ている方だが、人件費をふんだんに使えるほどのものでもない。響介が一人で店に立つだけで十分な時も多く、忙しくなる時間帯にだけスタッフが欲しいというのが実状だった。たくさん働いて稼ぎたいという人を歓迎できる状態でもなく、かといって限られた日時にしか出られない人ではシフトを組みづらい。いつでも大丈夫、稼げなくても良いというのは、五十四歳という年齢を差し引いても、店にとっては余りあるメリットだった。

「お金より、やりがいと学びがあれば十分です。同じ個人店の自家焙煎珈琲店なのに、何が違ったのかを勉強させてもらえたら」

田崎はそう言いながら、振り返って客席を見渡した。面接は、店内の壁際のテーブル席で行っていたため、ここからは仕切りの奥にあるソファ席を除いて、ほぼすべの客席を見渡すことができる。全体的に木を用いた店内は、モダンなカフェというより、英国風の純喫茶といった雰囲気だ。二十五坪。カウンター、テーブル、ソファを合わせて三十四席。平日の昼間で、ランチも終わった時間帯だが、十名ほどの利用客が、思い思いの時間を過ごしている。

「私の店は、一人の来客もない日もたくさんありました。平日に五人、土日に十人来てくれれば、その日は成功というレベルです」

田崎がまた乾いた笑みを浮かべたので、響介も謙遜して返す。

「うちは特殊ですよ。コンセプトがあるから、ファンがつきやすいのかもしれません。その分、普通にコーヒーだけを楽しみたい人が入りにくくなっているので、喫茶店として成功しているかと言われると、そうでもないでしょうね」

一応新聞や雑誌を置いて、コーヒーだけでも長居できるようにしているつもりだが、それを目的に来る客の数は多くない。

「せっかくなので、メニューをご覧ください。今説明を聞いていただければ、採用後に教えることも、その分少なくなりますので」

響介の中では、すでに田崎の採用は決めていた。とはいえ即断で本人に採用を通知することはない。すべての応募者に対しての平等性を守るため、必ず「結果がどちらにせよ、一週間以内にご連絡します」と告げて面接を終えることに決めている。

今の言葉を、採用の可能性が高いという意味に取ったのだろう、田崎の緊張していた顔が少し綻んだ。

響介はメニューの最初のページを開いて、田崎の方に差し出し、話し始める。

「ミステリーカフェという名前の一義的な意味は、ミステリー、つまり推理小説の世界を体現したカフェということです。メニューの名前が特徴的でしょう。フードメニューに『甘美なる死』や『三つの棺』なんて物騒な名前を付けるのは、うちくらいのものですよ」

コーヒーゼリーとチョコレートを用いたパフェの写真を指し示した。最頂部にぴょんと跳ね上げたホイップクリームから真っ赤ないちごソースが細い筋を描いて滑り落ちている。『甘美なる死』という商品名は、二十世紀のイギリスの推理作家アガサ・クリスティの作中で登場する、お菓子の名前から拝借した。『三つの棺』は三色のアイスの盛り合わせだが、この商品名も、同時期にアメリカ、イギリスで活躍した作家、ジョン・ディクスン・カーの代表作のタイトルである。

響介はページをめくり、ドリンクのメニューリストを示した。

「コーヒーのブレンド名にも、名探偵の名前を使っています。エルキュール・ポアロ・マイルドブレンド、エラリー・クイーン・アメリカンブレンドなどです。この名前に惹かれて、その作者や作品のファンが注文してくれることも多いんですよ」

「なるほど。私は、推理小説は詳しくないのですが、ポアロくらいなら聞いたことがあります。面白いコンセプトですね。たしかに、お店の内装も探偵小説の世界のようだ」

カウンターの中や客席の棚の上には、メニューの名前に用いられている『三つの棺』や『黒いトランク』などの本が並べられているが、それと一緒にパイプやステッキ、鹿撃ち帽などの、探偵をイメージさせる小物も置かれている。田崎は顔を上げてそれらを見渡し、メニューと見比べた。

「四角くカットしたガトーショコラが『黒いトランク』ですか。たしかに文字通りの見た目をしていますね」

一般にガトーショコラは三角形にカットされるイメージだが、謎屋珈琲店ではあえて正方形の型で焼き、直方体に切り分けられている。

「名前だけでなく、見た目や味もタイトルか小説の内容と合致したものにするようにしています。エルキュール・ポアロ・マイルドブレンドは、欧米の紳士を思わせるダンディでマイルドな後味となるように焙煎とブレンドをしているんです」

響介の説明に、田崎は感心したような表情を見せた。

「ミステリーのファンならば、わざわざこのお店に来るでしょうね。それにしても、推理小説の市場って、こんなにも大きいものなのでしょうか。金沢駅が近いとはいえ裏通りなのにこの客入りは驚きです」

もちろん、推理小説ファンの目的来店もあるが、それだけではない。

「ミステリーカフェの二義的な意味。お客様の多くはこの二つ目を目的として来店されています」

それは一体? というように田崎が首をかしげる。

「実際に探偵気分を味わっていただけるように、謎解きを提供しているんです」

「謎解きですか」

「とはいっても、推理小説のように入り組んだ事件ではなくて、頭の体操程度のものです。ひらめきクイズと言った方が正しいかもしれません」

納得したように、田崎がうなずく。

「それなら、老若男女で楽しめそうですね」

「ええ。可能な限りターゲット層を広げられるような形式と難易度にしています。それだけではなく、客単価が上がる仕組みと、一度いらっしゃった方が何度も来ていただけるような仕掛けも組み込んでいます」

「といいますと?」

「ドリンクとフードを一緒に注文することで、このひらめきクイズに挑戦することができます。一例ですが、エルキュール・ポアロ・マイルドブレンドと一緒に『三つの棺』を頼むことで、商品と一緒にクイズが出てきます」

「それで客単価アップというわけですか。それにしても、自家焙煎珈琲店で千円を超えるのはすごいですね」

エルキュール・ポアロ・マイルドブレンドは六百九十円、『三つの棺』は七百九十円である。他のカフェに比べて一つ一つのメニューの単価も高いが、それは今説明したような付加価値有しているためで、響介自身は妥当な金額だと自負している。それを同時に注文してもらう仕掛けを入れることで、平均客単価は千二百円を超えていた。

「次に、リピート戦略です。このひらめきクイズ、エラリー・クイーンの〝読者への挑戦〞をもじって〝お客様への挑戦クイズ〞という名前なのですが、このクイズに正解すると、スタンプカードを差し上げています。このカードには1から20まで番号が振ってあるんですが、これが問題番号と対応しているんです」

「問題が複数問あるというわけですか」

「そうです。初めての来店でドリンクとフードを一緒に注文すると、出てくるクイズには【第一問】と記載されています。一問目はごく簡単なひらめき問題なので、少し考えれば小学生でも解 答可能です。ちなみに分からなくても、ヒントはスタッフに何度でも聞くことができます。そして正解すると、【1】の欄にのみスタンプが押されたカードがもらえる。さて、このお客様が、別の日にまた来店して、またドリンクとフードを注文したとします。すると、この日は【第二問】が出題されるんです」

田崎が「ははあ」と納得したようにうなずいた。

「20番までということですが、全問正解するとどうなるのですか?」

「名探偵証明証という記念のカードを進呈します」

響介は一度席を立ち、レジの下から実際のカードを手に取って田崎の元へ戻った。ちょうどクレジットカードと同じ大きさと厚さで、表面が銀色に輝いている。中央に『全問攻略記念 名探偵証明証』と書かれており、その下にエンボス加工でナンバーが印字されている。天井から下がるライトの光がカードの表面に反射し、田崎の目元を掠めた。

「ナンバリングされていますから、世界に一枚だけのカードです。これを差し上げています」

「それだけ、ですか?」

田崎は意外そうな顔で尋ねる。割引やノベルティなどの限定特典を想像していたのだろう。

「それだけです。最初は、これを優待カードにして、何らかのサービスが受けられることを考えていたのですが、友人から反対されまして」

実を言うと、これらのリピート戦略などのアイデアは、響介自身が考えたものではない。響介はコーヒーの焙煎士であり、単なるミステリーの愛読者だ。そもそも数字が得意ではないし、経営者には向いていないと自覚している。しかし、自分の店を継続させていくためには、どうしても市場で戦うための戦略と数字の計算は必要だった。それをアドバイスしてくれる友人がいる。

「正直なところ、私は全問正解の特典がないのならば、そこまでしてスタンプを集めたいとは思いません」

田崎が少し遠慮がちに言った。

「お客様のモチベーションは、お得感でなく、達成感です」

「達成感?」

田崎がオウム返しに尋ねた。響介はスタッフや金融機関の担当者にも何度かこの説明をしているが、これらもすべて友人の受け売りである。自分の口で説明しながら、響介自身、よくできたビジネスモデルだと感心することがある。

「ゲームと同じです。ハイスコアを出したからといって、何も実益はないでしょう。それでも、ゲーマーと言われる人たちは、さらに上を目指して課金していきます。謎が解けるとたまっていくスタンプも同じことです」

「にわかには信じ難いのですが……。ただ、この流行りようを見れば、受け止めざるを得ません」

「仕掛けはそれだけではありません。あちらの壁の掲示を見てください」

響介は田崎の背後の壁を指差した。A3サイズの木製の額が掛けられており、中には『今月の真相当てクイズ』と書かれている。

「今ご説明したクイズは、ドリンクとフードを注文することで挑戦できる、いわば有料版で、頭を使うことに楽しみを見出せる方に向けたものでした。ただ、それだけではターゲット層が狭くなってしまいます。もっと気軽に楽しんでもらい、もし面白いと思ってもらえれば追加でクイズを頼むことができる。そういう導線を引いています」

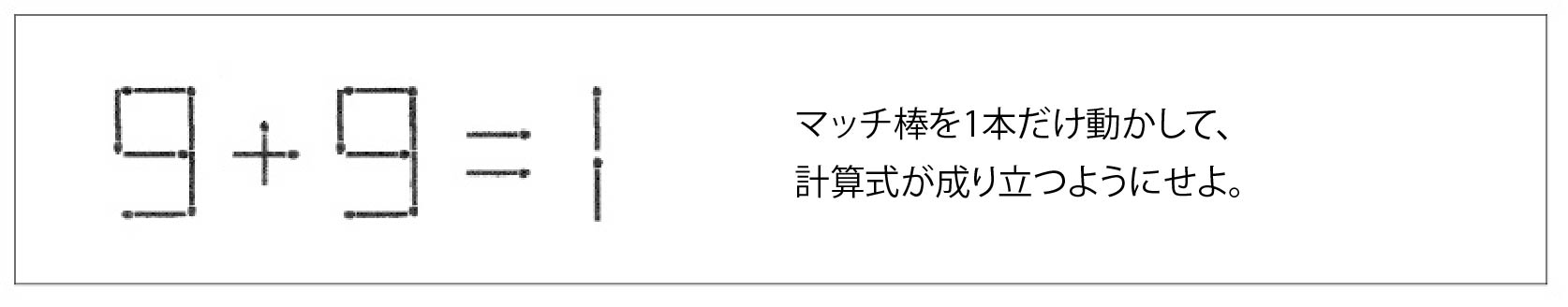

額の中に書かれているのは、ごく簡単なマッチ棒クイズだった。

「良かったら解いてみませんか?」

響介が田崎に促した。

「メニューブックの中にも同じ問題がありますから、こちらをどうぞ」

そう言って、響介はメニューブックの最後のページを開いた。混雑時に額の前に人だかりができないように、各テーブルのメニューにも縮小版が入っている。

田崎はしばし考え込み、一分ほど経ったところで「ああ、なるほど」とつぶやいた。

「プラスの記号の縦棒を取って右側の【9】の左下に置いて【8】にすれば、【9–8=1】となります」

「ご名答です」

響介は小さく拍手をしてみせた。

「スッキリしました。たしかに、この快感は癖になりますね」

「正解されたので、二つの特典を差し上げます」

響介は言いながら、メニューブック内の『今月の真相当てクイズ』の紙の下の方を指差した。そこには、『正解者様には二つの特典がございます』と書かれてある。

「一つ目は、『名探偵ブレンド』という特別なコーヒーを、通常のブレンドコーヒーと同じお値段でご注文いただくことができる権利が与えられます」

響介はそのままページをめくり、コーヒー一覧のページを示した。『謎屋ブレンド』と書かれた下に、『名探偵ブレンド』の記載がある。下に赤文字で『高価で特別な豆のみでブレンドしたコーヒーです。今月の真相当てクイズに正解された方のみご注文可能です』と書かれていた。

「高価な豆というのは、どちらの銘柄ですか?」

焙煎士らしい質問だった。響介は正直に答える。

「その日の仕入れによって変わるのですが、今日の名探偵ブレンドは、エチオピアのイルガチェフのG1、それとケニアのマサイAAのブレンドです」

「すごい、それを五百九十円で。東京なら八百円台ですよ」

「もちろん他のコーヒーに比べれば原価率は悪いですが、利益は出る価格です。正解者への二つ目の特典を差し上げます。次回百円引きのクーポン券です」

用意していた名刺サイズの券を差し出すと、田崎がほう、と小さく驚いた表情を見せた。

「ここで割引クーポンですか」

「コーヒーを飲めない方もいますからね。名探偵ブレンドの注文権に魅力を感じない人にも喜んでもらえますし、次回から使える券なので、再来店を促す効果もあります。このクーポン券は、クイズのネタバレがなければ写真撮影、それとSNSの投稿可能と明記してあります。これが、驚くほどの拡散力を生むんです」

田崎の顔に、苦虫を嚙みつぶしたような表情が浮かんだ。少し商売っ気が出過ぎた発言だったかもしれない。だがこれもまた、友人が考えたアイデアの受け売りである。

「インターネットは、どうにも苦手でして」

その言葉で色々なことを理解した。田崎の店が上手くいかなかった要因の一つもそこにあったのだろう。無料で利用できるSNSを集客に使わない手はないのだが、年齢が上がるほどインターネットやウェブマーケティングに対するアレルギーがある。三十二歳の響介でも、日々新しい機能が追加されたり、仕様が変わったりと変化していくSNSに、ついていくのがやっとだった。だから、響介は自分の店の情報発信をする時と調べ物をする時以外はネットもSNSも開くことはない、世間のトピックや情報は、いまだに自宅のテレビか店に届く新聞から得ているというアナログな人間だ。

「僕もSNSはあまり得意ではないですよ。でも商売には必要なことなので、いつもアドバイスをくれる友人や、若いスタッフさんに聞きながら、なんとか運用しています」

できればやりたくはないが、やれば目に見える成果が出る。響介自身、最初はインターネットの力など高が知れていると思っていたのだが、例の友人に言われるがまま、SNSに毎日何気ない投稿をしていると、投稿を見て来ましたという声をよく耳にするようになった。決して商品の宣伝投稿をしているわけでなく、焙煎機が回っている様子や、スタッフがサンドイッチに包丁を入れている様子などを写真に撮り、簡単なコメントを添えて投稿しているだけだが、それだけで明らかに、その後数日のコーヒーやサンドイッチの出る数が増えているのだった。

SNSにも種類があるが、謎屋珈琲店が主に使っているのは『Swallow』という気軽に「つぶやき」を投稿できるものだった。青い燕のシルエットをかたどったアイコンが可愛いと、若者を中心に多くの人が手を出し始めたのはもう十年以上も前のことである。アメリカで生まれたこのサービスは、現在世界で八億人、日本でも六千万人のユーザー数を誇っている。最初は、それぞれのアカウントが何気ない「つぶやき」をするだけの何でもないサービスだと思われたが、著名人や企業が公式のアカウントを開設したり、事故による電車の遅れや地震など、リアルタイムで知りたい情報を即座に受け取れたりする利便性の観点から、瞬く間に優れたSNSだと認知され、今ではスマートフォンを持っている人は、とりあえずアプリを入れ、アカウントを開設することが当たり前になった。そして、隙間時間があれば皆がとりあえずスワロウを開き、タイムラインと呼ばれる、フォローしているアカウントのつぶやきが表示される画面を流し読みするということが、ユーザーの習慣として身についていった。

スワロウの特徴として特筆すべきは、「リポスト」という他のユーザーの投稿をそのまま自分のフォロワーに拡散することができる機能である。ニュースや生活の便利技など、他の人に伝えたいという欲求を、指一本のタップで簡単に満たすことができる。ただしリポスト機能は、時に不名誉な拡散、いわゆる〝炎上〞を起こすこともある。

数年前、「バイトテロ」という言葉が流行したことがあった。響介の記憶の中に鮮明に残っていたのは、同じ飲食店で起こった炎上事件であり、他人事とは思えなかったからである。

『大口屋』という主に定食を提供する飲食チェーン店の厨房内で、若いアルバイトスタッフが、床に置かれた味噌汁の入った鍋に素足を浸している動画が拡散された。パイプ椅子に座り、裾を捲った両足を脛まで鍋の中に突っ込み、「熱い熱い!」と言いながら、時折「気持ちい〜」とのたまう男の様子は、周りでゲラゲラと笑い声を上げている仲間たちの声も相まって、世間の顰蹙を買うのに十分な映像だった。

響介がニュースでその映像を見た時は、顔にモザイクがかかっていたが、実際にスワロウに投稿された動画では、素顔と制服が鮮明に映っていたらしく、個人はすぐに特定され、本人はもちろん家族も誹謗中傷に晒されたという。

それから数ヶ月にわたり、同じような飲食店のアルバイトによる迷惑動画騒動は、立て続けに起こった。別の飲食チェーンだが、ある日はソフトクリームの機械の下で口を開け、出てきたソフトクリームをそのまま食べる若い男の動画がスワロウに上げられたことが炎上し、またその数週間後には、全国に展開する大手のカフェで、生鮮食品が入った業務用の大型冷蔵庫の中で身体を丸めて横になっている男の画像が投稿された。それらのどれも、ワイドショーの特集にまで発展してお茶の間を賑わせたことは記憶に新しい。

模倣犯が現れたというわけではないだろう。以前からこのような不適切な行為や動画撮影は行われていたのだが、世間の監視の目が鋭くなったことで、これまで悪ふざけや悪戯程度に思われていた行為が、不埒な蛮行へと転化したのである。味噌汁足湯事件は、陰で無数にあった不適切な行為の氷山の一角に過ぎなかった。一連のワイドショーの報道は、そのことを白日の下に晒したのだった。

写真や動画を撮って投稿した本人たちは、軽い悪ふざけのつもりでやったのだろう。ひと笑いを起こすためにしたことが、ここまで自分の人生を狂わせることになるとは、夢にも思わなかったに違いない。響介にとって、これらの出来事を見ていて恐ろしいのは、彼らの行動は、周囲を楽しませようというサービス精神から来ている可能性があることだった。そうであれば、あるいは響介にも同じ素質が備わっているのではあるまいか。

だからこそ、響介はスワロウの投稿にいつも気を遣った。店の認知度を上げるためには、ありきたりの投稿では意味がなく、注目される少し尖った投稿が必要である。

『余ったコーヒー豆は、店内の観葉植物の肥料にして有効活用しています。今日は特に元気に葉が生い茂っているように見えます』

今朝、写真と共にそんな投稿をしかけて、ふと指を止めた。コーヒー豆が土壌の質を改善し、植物にとっての肥料として機能することは知られているが、科学的には諸説ありとも言われている。食料品を無駄にしていると不快に感じる人もいるかもしれなかった。

『ポストする』のボタンをタップする手前で、響介の脳裏に嫌な想像がよぎった。悪意あるユーザーによって、この投稿がアンチコメントと共にリポストされ、通知マークに何千何百もの数字が表示される。「植物がかわいそう」「絶対に美味しくない店だな」などの心ないコメントを目にしながら、胸を突き破るほどの鼓動を覚え、なす術もなく立ち尽くしている自分の様を、生々しく思い描いたのだった。

その想像があまりにリアルで、まるですでに起こってしまった事実であるかのように錯覚し、記憶の中に定着してしまったために、響介はしばしいわれのない羞恥心に苛まれることとなった。そういったことがあり、結局今朝のポストは、『本日のおすすめコーヒーはエルサルバドルです。酸味が苦手な人でも飲みやすいですよ!』などと、誰にでも書ける無難な内容となり、おまけに、その投稿の『ポストする』ボタンを押したのはアルバイトスタッフだった。響介が内容のチェックと共に頼んだのである。

「SNSの必要性はよく分かります。ただ、私はこの通り、ガラケーなもので」

田崎がそう言ってポケットの中から取り出したのは、縦長の携帯電話だった。折りたたみもない、テンキーが剝き出しで三センチ四方程度のディスプレイが付いており、かまぼこ板くらいの大きさである。響介も高校生の頃に同じような携帯電話を持っていたが、実物を見るのは十五年ぶりくらいだった。数年後に3G回線が使えなくなるというニュースがあってからは、高齢者をはじめ、よほど機械の苦手な人以外は、ここ数年で皆スマホに乗り換える動きがあった。

「スマートフォンを使っていたこともあるのですが、宝の持ち腐れで、電話とメールしか使いませんでした。私にはそれで十分ですから」

「僕もプライベートではSNSはほとんど開きません。ただ、商売には必要なので、もしうちのスタッフになったら、覚えてもらわないといけませんが」

「若い人たちに比べてお役に立てるか分かりませんが、がんばります」

田崎は力なく言って続けた。

「戦略に強いご友人といい、若いスタッフさんといい、心強い仲間に恵まれていらっしゃるんですね。戦略以上に、私に足りなかったのは、もしかしたらそっちだったのかもしれません」

人を雇うには、当然ながら金銭的な対価が必要になる。高い時給を提示すればするだけ、良い人材が集まることは間違いないだろう。その意味では、利益の出ていない店が良い人材を確保するのは難しい。まずは自分一人の力で利益を出せるようになることが先決で、人を雇えるだけの余裕が出てきてから採用、教育と拡大路線へと舵を切るのが鉄則だ。

「たしかに、僕は人にとても恵まれたのかもしれません。最初は一人でやっていたのですが、利益が出たからアルバイトさんを雇うことができたんです。でも、その利益を生み出せたのは、友人のアドバイスがあったからです。その友人に出会えたことが、僕にとっての最大の幸運だった気がします」

「ご友人というのは、同業者ですか?」

「いえ。学生になるのかな、一応」

田崎が首をかしげる。響介は説明を続けた。

「身分としては、大学生ですね。学生証も持っていますから。三十二歳ですけど」

「社会人入学ですか」

「有り体に言えばそうですね。ただ、彼の場合は普通のそれとは違います。社会人入学といえば、普通は若い頃に環境的、経済的な理由で進学できなかった人が、大人になってから学び直す、というものですが、彼はすでに一回、大学を卒業しているので」

「学びに貪欲な方なのですね」

少し違ったが、長くなりそうなので特に訂正をしない。少なくとも、二回入学試験を突破できるほど頭が良いことは確かである。響介と同じ地元の金沢大学だが、彼は医学部を卒業している。そして医師免許を取得後、紆余曲折を経て、現在は文学部に在籍していた。

「SNSの管理は、基本的な仕事を覚えてからで大丈夫です。まずはお店のコンセプトを理解してもらって、丁寧な接客をしていただければ」

暗に合格の意思表示をしたことを感じ取ったのか、田崎の顔から緊張の色が消えた。

「他にご質問がなければ、面接は終了します。結果は後日の連絡となりますが」

「大丈夫です。ありがとうございます。質問ではないのですが、差し支えなければ、注文させていただいてもよろしいですか? 一度お客さんとして、お店を体験してみたくて」

「もちろんです。ありがとうございます。では、今スタッフを呼びますので」

響介は立ち上がり、カウンターの中のアルバイト二人を手招きした。今日は大学生の長谷部翔太と、フリーターの杉原美月の二人がシフトに入っていた。

長谷部は四年生で、すでに就職先も決まっている。単位は三年次にすべて取得していて、あとは卒論を残すのみなので、こうして平日の昼間にも入ってくれているのだった。

杉原は二十八歳の女性である。百七十センチと高身長で、モデルのように整った顔立ちをしているから、男女問わず客の中にファンは多い。ある人は新聞を読むふりをしながら、ある人はスマホを撫でながら、こっそりと杉原の姿を目で追っていることを響介は知っている。

しかし多くの男性諸君にとっては残念なことに、杉原には婚約者がいる。それも相手は青年実業家で、会社を経営しているという。杉原の容姿からすれば、いかにもという感じだが、その婚約者は新事業として将来金沢でカフェを開く計画があり、結婚後は杉原も現場に入るらしい。面接で志望動機を尋ねた時、個人が一から立ち上げたカフェを成功させている謎屋珈琲店で、その経営ノウハウと現場でのオペレーションを学びたい。彼女はまっすぐな瞳を向けながらそう言った。以前から何度も店に足を運んでいたらしく、謎屋珈琲店の仕組みを最初から知ってくれていたため、教育コストもほとんどかからず、即戦力になった。

謎屋珈琲店のスタッフは、その半分が元常連客である。トイレの壁にスタッフ募集の張り紙をしてあり、それを見て声をかけてくれるのだが、驚くべきことに、客として全二十問の挑戦クイズを解き終わってから応募する人が多い。

杉原は謎解きやクイズには興味がなく、いつもドリンクだけで店を利用していたが、長谷部は客として挑戦クイズを制覇した一人だった。いわく、内部に入ってしまうと、仕事として問題と答えを知らなければならず、それが「もったいない」と思い、二十問すべてをクリアしてから応募したのだそうだ。「謎屋珈琲店の採用面接は、二十一番目の挑戦クイズでした」と、長谷部はいつかの雑談で、なかなかに気の利いたことを言った。

「すみません。お待たせしました」

長谷部がハンディ端末を持ってやってきた。

「面接は終わったから、ここからはお客様だ。ご注文を聞いて差し上げて」

長谷部に引き継いで、響介はカウンターの中に戻った。客席からは見えなかったが、杉原はガトーショコラの仕込みをしていた。慣れた手つきでチョコレートを湯煎にかけている。

「どんな感じですか?」

杉原が客席には聞こえない程度の小声で、響介に尋ねた。田崎の印象を聞いているらしい。一緒に働くことになるかもしれないから、気になるのも当然だった。響介は正直に答える。

「採用だね。経験も人柄も申し分ない。それに、自分のお店を経営していたことがあるそうだ。現場のことだけでなく、経営や数字についても話ができる人は、そうそう現れるものじゃない」

そこで、長谷部がハンディを操作しながら戻ってきた。

「ご注文いただきました。名探偵ワン、トランクワンです」

言い終わると同時に、厨房内のプリンターから伝票が吐き出される。名探偵ブレンド一点、『黒いトランク』一点、合計金額千二百八十円と印字されている。

響介は『名探偵ブレンド』と書かれた瓶から、十八グラムの豆を取り出すと、電動ミルにかけた。豆が粉砕されていく小気味良い音が店内に響き、同時に浅煎り特有の土のような香りが鼻腔をくすぐった。ガラスのサーバーの上に陶器のドリッパー、その上に紙製のフィルターを乗せ、中に粉砕したコーヒー豆を入れた。正確に85度に測ったお湯を、ドリップポットで静かに注ぐと、粉はスフレのようなドーム状に膨らんだ。十秒間の蒸らしを経て、細い湯をゆっくり、円を描くように注いでいく。二分ほどで、200ccのコーヒーが抽出された。ドリッパーを外し、温めたカップに静かに注いでいく。

「お願いします」

コーヒーの提供と『黒いトランク』の盛り付けは二人に任せ、響介は裏の事務室に入った。

響介でなければできないことは、焙煎とコーヒーの抽出くらいで、調理、クイズの対応、レジまで他のスタッフでもできるよう教育してあった。コーヒーの抽出は、練習すれば誰でもできる仕事ではあるのだが、味にブレが出てしまうことが許容できず、いまだ響介の手を離れないでいた。

事務室の椅子に腰を下ろすと、ノートパソコンを開いた。今日は七月一日で月頭のため、前月の売上と人件費をエクセルに入力していく作業をしなければならない。事務作業は苦手だが、税務署や市役所、銀行などと付き合っていくために避けては通れない。

十分ほど経っただろうか、背後で扉が開いた。振り返ると、長谷部が困惑した表情を浮かべていた。

「マスター。面接の方の様子が変です」

「どうした?」

「とにかく、来てもらえますか」

長谷部が案内したのはトイレの前だった。女性用、男女兼用の二つの個室があり、長谷部は右側の男女兼用のマークのある方の扉を示す。

「気分が悪いみたいなんです」

長谷部に言われ耳を澄ますと、ドアの向こうから、嘔吐の音が聞こえてきた。

「田崎さん? 大丈夫ですか」

拳で強くノックした。返事はなく、苦しそうにえずく声だけが断続的に聞こえてくる。

中から水の流れる音があった。レバーハンドルのノブが下がり、ゆっくりとドアが開く。青ざめた顔をした田崎の姿が現れた。口元がハンカチで押さえられ、目には涙が浮かんでいる。

「どうして……」

その言葉と同時に、涙が両頰を流れた。

「田崎さん、大丈夫ですか?」

「どうして、こんなこと……」

ハンカチを通してくぐもった声が聞こえる。

「しっかりしてください」

肩を支えようとしたが、田崎はよろめきながらも自分の足で歩いた。席に戻ったかと思うと、椅子の下のカバンを手に取り、そのまま出入口の方へ歩を進めた。目の焦点が定まっておらず、茫然としたままドアを開くと、カランコロン、と乾いた音が店内に響いた。

「帰れますか? 無理をしないでください」

その背に向けて放った言葉は、外の空気に溶けて消えた。

店内は静まり返っていた。二人のアルバイトと客の全員が、ドアの外へ消えていく田崎の背中を、固唾を吞んで見守っていた。

***** 続きは、『謎屋珈琲店 21番目の挑戦』でお楽しみください。 *****

書名:謎屋珈琲店 21番目の挑戦

著者:峰月響介

仕様:単行本/並製/288ページ

発売日:2025年10月30日

定価:1980円(本体1800円)

ISBN : 978-4-309-03235-1

https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309032351/