ためし読み - 海外文学

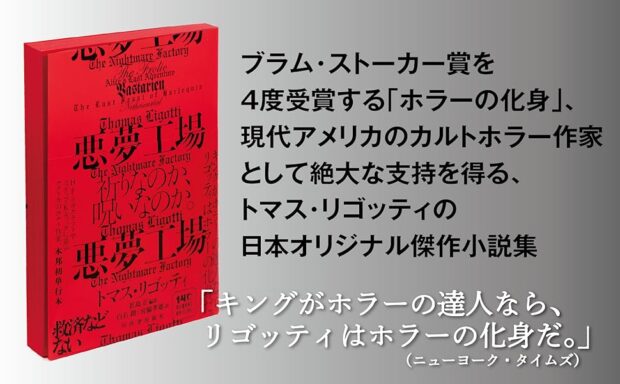

言語化不可能な予兆に満ちたリゴッティの世界──『悪夢工場』発売即、重版御礼! 1編全文公開

トマス・リゴッティ著 若島正訳

2026.01.27

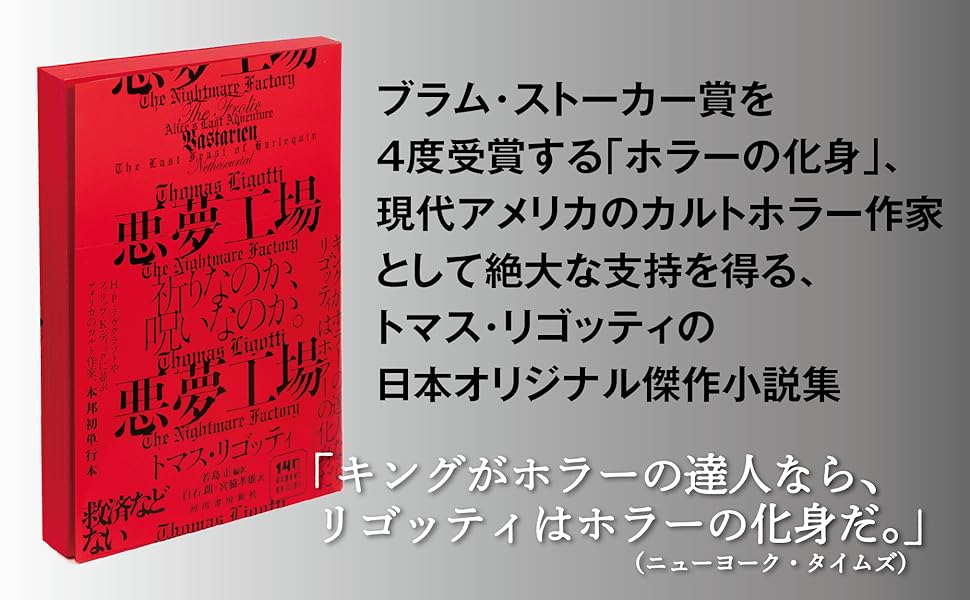

「現代のラヴクラフト」と呼ばれるトマス・リゴッティ。カルト的人気を誇るリゴッティの、本邦初となる作品集『悪夢工場』は「#ベストホラー2025」海外部門の第2位に選ばれるなど、国内でも大変ご好評をいただいています。

本書の重版出来を記念して、収録作の1編「ヴァステイリアン」を全文公開いたします。言語化不可能な予兆に満ちたリゴッティの世界を、ぜひお楽しみください。

トマス・リゴッティ『悪夢工場』

Amazonで買う 楽天で買う

ヴァステイリアン

眠りの暗闇の中で、修道士の個室に置かれた蠟燭のような明かりが灯りはじめた。ぼんやりした不安定な明かりで、光源も定かではない。それでも、彼はその影の下にさまざまな形があるのを見つけた。屋根が地面に向かっておじぎをしている高い建物、ファサードが通りのカーブに合わせて曲がっているように見える幅の広い建物、窓や戸口が下手に掛けられた絵のように傾いている暗い建物。そして、この光景の中で自分の位置を定めることができなかったところで、夢がまたしても彼をどこに連れてきたのかはわかっていた。

歪んだ建造物が幻視の中で増殖し、失われた距離を埋め尽くしても、彼はその一つ一つに親近感を持ち、その中にある空間や、その全体に巻きついている街路について独特の知識を持っていた。またしても彼はその基盤がどれほどの深さに達しているかを知った。そこでは得体の知れない生命が地位を確立しているらしい。うめき声をあげる壁の中に広がるこだまたちの秘かな文明が。しかしそうした内部をさらに広範囲にわたって探っていくと、たちまちある種の困難が生じた。道順を外れて無駄な場所に迷い込んでしまう階段。乗っている人間が望みもしない階で降りざるをえなくなるケージ式のエレベーター。昇ればシャフトと導管の迷路へと続いている細い梯子に、石化した醜怪な生命体の暗い弁や動脈。

そしてこの腐食した世界の隅々には、たとえ結果ははっきりしないし可能性に序列もない場所で行きあたりばったりにならざるをえないとしても、選択肢があふれていることも知っていた。というのも、みすぼらしく音のない室内装飾が閑散とした静けさを発散しているような部屋があったとして、訪問者は最初そこに惹かれるが、その後で贅沢な家具に包まれた人影を見つける。動きもしなければ口を開きもせず、ただじっと見つめているだけの人影だ。そして、このくたびれたマネキンが奇怪にも休息にふけっていると結論すると、訪問者はどうしたらいいものかと考えざるをえない。すなわち、しばらくとどまるべきか、それとも去るべきか、と。

そうした部屋の閉塞的魅惑から逃れて、いまや彼の視線はこの夢の街路を徘徊する。なだらかに傾斜した高い屋根の先にある高みを一瞥すれば、そこでは星はただの銀色の燃えかすで、大きな煙突の口から舞い上がり、はるか頭上に聳える暗くて密な何か、毎度の黒い地平線に迫りくる何かにまとわりついたものとしか見えない。高い塔の群れが、この垂れ下がった暗闇を突き破り、夜に向かって身体を伸ばし、下界から最も遠く離れたところに達しようとしているようだった。そしてそのなかでもいちばん高い塔の頂上あたりに、ぼんやりとしたシルエットが見えた。その人影たちは、明るく照らされた窓の中で殺気立った様子で動いていて、まるで言い争いの狂騒に浮かれた影絵たちのように、窓ガラスに身体をよじりながら寄りかかっていた。

ゆるやかな隙間風に運ばれるように、彼の視線はゆっくりと迷路のような街路をすべっていった。暗くなった窓には星や街灯の光が反射していた。明かりがついている窓は、たとえ薄暗くても、謎めいた光景をのぞかせていたが、それは謎の全容が開示されて夢の旅人を圧倒するに至る、そのずっと前に置き去りにされた光景だった。彼はさらに遠くの往来へとさまよい、空高く舞い上がって雑然とした庭やねじ曲がった門を過ぎ、深淵を取り囲んでいるかに思える長大な壁に沿ってただよい、さらさら流れている黒い運河の水の上に架かった橋を越えた。

超自然的なほどはっきりとして静かな、ある街角の近くで、彼は二つの人影を見た。その人影は、彫塑を施された壁の上に鎮座した、ランプのクリスタルのような光沢の下に立っていた。二人の影は青白い舗道の上で完璧な黒の柱になっていた。二人の顔は深謀遠慮を隠している、色あせた仮面だった。彼らは独自の生を持ち、夢に見られていることをまったく意識していないらしい。一方夢を見ている側は、ただこの幻影たちとともに生き、彼らが何を夢見ているのか知りたいと思い、すべてが非現実の秩序によって固定されているこの場所にとどまりたいと願うばかりなのだ。

もう二度と、この美しい影の領域を捨てることを余儀なくされたりはしない、彼にはそう思えるのだった。

まるで架空の高所から落下するのを食い止めようと、必死になってよじ登ろうとしていたかのように、ヴィクター・キーリオンは手足にかすかな痙攣を覚えながら目をさました。しばらく彼は目を閉じたまま、霧散していく夢の幸福感を保とうとした。そしてようやく、まばたきを一、二回した。カーテンのない窓から射し込んでいる月光が、彼の伸ばした腕と少しねじれた手のイメージを見せた。シーツが敷かれたマットレスの端をぎこちなくつかんでいる手を離すと、彼は仰向けにころがった。それからあちこちを手探りしているうちに、ベッドの上の照明からぶら下がっているコードを見つけた。狭くて、ほとんど家具のない部屋がそこに現れた。

身体を起こして、塗装された金属製のベッド脇のテーブルに手を伸ばした。指の隙間から、本の薄い灰色の装丁と、その表紙に書かれたいくつかの黒い文字が見えた。V、S、R、N。いきなり、彼はその本に触れることなく手を引っ込めた。というのも、夢の魔法のような酩酊からさめて、それをもう蘇らせることができないのではないかと恐れたからだ。

粗末なベッドカバーから身を離すと、彼はマットレスの端に腰掛け、肘を膝の上に載せて、両手をゆったりと組んだ。髪も目も青白く、顔色はいささか灰色で、ある種の雲の色か、長いあいだ幽閉されていた人間を想わせる。部屋にたった一つある窓はほんの数歩先にあったが、彼はそれに近づこうとせず、その方向をちらりと見ることすらしなかった。夜のその時間に、そこから何が見えるかはよくわかっている。高い建物、幅の広い建物、暗い建物、ぱらぱらと散らばった星や明かり、そして眼下に見える通りのだらだらした動きだ。

多くの点で、窓の外にある街は、いまではどうしようもないほど遠くて近づけないところにあるように思える、あのもう一つの場所の似姿だった。しかし類似性が明らかなのは、彼の幻視に対してでしかなく、目を閉じたり目の焦点がぼやけたりしたときにできる記憶のイメージにしかない。この世界が——目を開けて見たときに剝き出しになる姿が——憧れの楽園になるような、そんな生き物を想像するのは難しいだろう。

いま窓の前に立ち、紙のようなバスローブのポケットに手を突っ込みながら、その景色には何かが欠けているのを彼は知った。上空の星や真下の通りには許されていない、何か決定的な性質、そうしたものを救うのに必要な、何かこの世のものならぬ本質が。この世のものならぬという言葉が部屋じゅうに響きわたった。あの場所のあの時間で、逆説的な不在、欠落した性質が、明らかになった。それは非現実の要素だった。

それというのもヴィクター・キーリオンは、この世界の唯一の価値が、ときとして、もう一つの世界を暗示する力にあると信じている、哀れな一派に属していたからだ。とはいえ、いま高い窓から眺めている場所は、そのもう一つの場所のごく薄っぺらい幻影でしかなく、あの素晴らしい夢の生体構造を影のように擬態したものに他ならなかった。そしてたしかに騙されてしまうかもしれないような時はあり、仮想の才能が勝利するような孤立した瞬間はあるにせよ、その変装は決して完璧であったり持続的なものであったりしたためしはない。どんな姿も幾千もの別の姿を暗示し、どんな音も永遠に続くこだまを撒き散らし、どんな言葉も一つの世界を構築するような、ヴァステイリアンの豊かな非現実性を真におびやかすものでは決してない。いかなる恐怖も、いかなる喜びも、他所にあるこの場所で知られた、底知れぬほど活き活きとした感覚に匹敵するものでは決してない。この魔法にかかったような隠れ里では、あらゆる経験が織りなされて感情の途方もない織物を作り上げるのだ。際限のないパターンでできた、精妙なる暗黒の編物を。というのも、非現実においてはすべてが無限を指し示し、ヴァステイリアンにおけるすべては非現実で、存在の実体的な噓には束縛されないからだ。そのごくささやかな側面ですら、この真実を宣言していた。夢に出てくる魅惑的なドアが持つ、豊饒で奇怪な可能性を、いったい他の世界のどんなドアが暗示できるのだろうか、と彼は思った。

そのとき、街の遠く離れた地域に目を凝らすと、あるドアを思い出した。それはこれまでに出会ったもののなかで最もさりげなく、その先に何があるのかをほとんどうかがわせないものだった。

それは薄汚れた四角いガラスで、すり減った四角い板にはめ込まれていた。崩れかけた通りから階段を下りていった底にある、煉瓦の壁に据え付けられたぼろぼろのドアだ。押すとたやすく内側に開く、地下の店舗と外界とのあいだに設けられた、ただのささやかな形式にすぎない。中に入るとそこは仕切りのない部屋で、かすかに円形をしていて、書店というよりは古いホテルのロビーに似ているのが風変わりだ。周辺は本棚で埋め尽くされ、個別の本棚がまた別の本棚につながって辺が十一ある不規則な多角形を作り、十二番めの辺があるはずのところに長い机が置かれていた。机のむこうにはさらにいくつかの本棚が列に並んでいて、その単調な長さは影へと続いている。店のその端からいちばん遠いところで、彼は棚を一周しはじめた。絶景の秋の名残りのような、古くて赤みがかった装丁が並んでいるのを見ると、掘り出し物がありそうな気がしてくる。

しかし、その見込みはすぐに裏切られ、期待感に沿ったグリモワール全書の神秘性は剝がれ落ちて、彼の目には山師の茶番劇としか映らなかった。こんな幻滅を味わったのも、悪いのはひとえに彼自身のせいである。しかも、自分が見つけたかったものと、そういう場所で実際に見つけたものとのあいだのズレの本質を、彼ははっきりさせることがほとんどできなかった。この期待を別にすれば、目の前にある書物が提供するものとはまったく別物の秘儀がどこかに存在すると信じる根拠はほとんどない。こうした書物はどれも卑猥な現実で汚れていて、同じ愚劣な風景をぐるぐるめぐっているだけの、秘儀とは名ばかりのくわだてでしかない。こうした書物に描かれている異世界は、必然的にこの世界の付属物として機能する。それはどれも偽物で、本物の非現実はどれほど陰惨に見えようとも、それこそが唯一の救済の領域なのだ。そして彼が求めるのはこの最終的風景であり、決して行き着くことのないそうした「中途」の儀式ではなく、天国や地獄といったものは現実の周辺をめぐってそれに喜々と戯れるための口実にすぎない。というのも、彼が夢見たのはあらゆる地上の光に背を向け、自らの悪夢に惑溺してしまったような奇妙な書物であり、深夜の救済や、影の典礼、幻影の教理問答を説いているような頁だったからだ。彼にとって絶対的原則とは、現実の廃墟の中に棲むことだった。

そして、この夢には前例がなく、この幻視を言葉にしたものがないというのは、とうてい不可能なことのように思えた。あらゆる聖書を壊死させる譫言のような聖書、黙示録に始まり弟子をあらゆる創造物の破滅へと導くような聖典が、どこかにあるはずだ。

実際に彼は、ある書物の中でこの理想に近い一節に出会ったことが何度かある。その一節は読者に対して、ほとんど警告するような調子で、目の前にある頁がこれから差し出すのは深淵からの景観であり、荒涼たる幻覚にゆらめく光を投げかけるものだとほのめかしていた。冬のさなか風になりて、と夢の詩はたとえばそんなふうに始まって読者の気を惹く。しかし、やがてその幻視者は混乱して口ごもり、あらゆる実体の果てにある影の王国を垣間見せるとした約束を撤回し、たいていは非現実にしばし陥ったことを釈明するのが落ちである。そこからその著作はまた普遍的なテーマを取り上げ、ありとあらゆる野望の中でも最も無益で冒瀆的なもの、すなわち権力をくどくどと批判することが真の目的であったのをあからさまにしてしまう。知識とはそのための苦役にすぎない。惨事をもたらす啓蒙、破局をもたらす解明のヴィジョンが、ふとした思いつきで生まれてはまた捨てられてしまう。残ったままなのは、相変わらず、体系としては陳腐で、超越するはずの物理法則と同じほど劣化した形而上学であり、絶対的栄光の仮想状態への道筋をなぞる手引書だった。失われたままなのは、これまで知られているもののなかで、栄光のうちに終わるものはなにもないということ、すべては疲弊のうちに、混乱のうちに、瓦礫のうちに終わるという啓示なのだ。

にもかかわらず、彼の真に常軌を逸した、絶対に向かおうとする身振りを含んでいるような書物は、たとえそれが偽りの身振りであれ、彼の目的には役立つかもしれない。そうした書物のここぞという個所に書店主の注意を向けようと、彼はよくこう言ってみる。「私はある特殊な分野に興味があるのですが、もしかしたらおわかりになるかもしれません……つまり、どうでしょうか、何かご存知ありませんか、どう言ったらいいか、他の情報源で、私にお薦めいただけるようなものを……」

ときには、他の業者や個人コレクションの持ち主を紹介されることもあった。そして最後には、ひたすら悪魔的なくわだてに専念している集団のすぐそばまで来てしまうと、自分がとんでもない誤解をされていたことに気づくはめになるのだった。

いま彼が物色している本屋は、進展のない探索におけるごく最近の寄り道のひとつにすぎなかった。しかし念には念を入れることを学んでいたので、できるだけ時間を浪費せずに、ここに何か隠されているかどうかを突きとめようと思った。もちろん、いままわりにある本棚にはあるはずがない。

「我らが友を見かけませんでしたか?」そばで声がして、彼はいささか驚いた。ヴィクター・キーリオンが振り向くと、そこには見知らぬ男がいた。小柄で、黒いコートを着ている。髪も黒く、額にゆるくかかっていた。外見だけでなく、その存在にはどこかカラスを想わせるところがあった。腐肉にたかろうと待ちかまえているカラスだ。「あそこの穴蔵から出てきませんでしたか?」男は誰もいないデスクとその背後の暗い一帯を身振りで指し示しながら訊ねた。

「いや、誰も見ませんでした」とキーリオンは答えた。「ようやくいまになって、あなたに気づいたくらいです」

「静かなのも仕方ないんですよ。この小さな足を見てください」男はそう言って、よく磨かれた黒い靴を指さした。思わずキーリオンは下を見た。それから、かつがれたような気がして、ふたたび顔を上げると見知らぬ男は微笑んでいた。

「ひどく退屈そうですね」とカラス男が言った。

「はあ?」

「お気になさらず。お邪魔なことはわかっていますので」それから男はコートをかすかにはためかせながら立ち去り、離れた本棚で立ち読みを始めた。「ここでお見かけするのは初めてですね」と男は部屋のむこうから声をかけた。

「ここに来たことがなかったもので」とキーリオンは答えた。

「これ、読んだことありますか?」見知らぬ男はそう訊ねて、一冊の本を引き抜き、文字が書かれていない黒い表紙を見せた。

「ありませんね」キーリオンはその本には目もくれずに答えた。どういうわけか、それがこのどことなくよそ者に見える人物に対してとるべき最善の行動のように思えたのだ。

「とにかく、あなたは何か特別なものをお探しに違いない」相手はそう続けて、黒い本を棚に戻した。「私はそれがどういうものかわかっているんです、何かとても特別なものをお探しの場合は。こんな本のことをお聞きになったことはありますか、きわめて特別な本で、こうではない本……そう、何かについての本ではなく、実際にその何かであるような本のことを?」

この鼻持ちならない男が、苛立たせるのではなく、キーリオンの興味をそそったのは、それが初めてだった。「それはもしかして……」と彼は言いかけたが、そのときに相手が大声を出した。

「あ、来ましたよ。失礼します」

どうやら、あの共通の友である店主がようやく姿を現したらしく、デスクのうしろに立っていて、二人の客の方を見ていた。「やあ」カラス男はそう言って、手を差し出しながら、頭はツルツルで太り気味の紳士に歩み寄った。二人は軽く握手をして、しばらく小声で話していた。それからカラス男はデスクのうしろに招かれ、のっそりして無表情な店主に導かれて、店の奥の暗闇の中へと入っていった。その暗闇の遠くの隅に、眩い四角の戸口が突然その輪郭を浮かび上がらせ、その枠の中に大きな、二つの頭を持った影を映し出していた。

その店の無価値な書物の中に一人取り残されたヴィクター・キーリオンは、招かれざる者、見捨てられた者の悲しい悔しさを感じた。これほどまでに、なんとも言いようのない期待感と好奇心に染まったことはかつてなかった。そして、二人が入っていったあの輝く小部屋の外にじっとしているのは無理だとすぐに気づき、まもなくして、その敷居のところに黙って立っていた。

その部屋は狭苦しい書庫で、その中に自立式の本棚で区切られた小部屋があり、本棚と本棚とのあいだにできたとても狭い通路が四つある。戸口から見ているとどうやってその小部屋に入ればいいのかわからないが、中からヒソヒソとした話し声が聞こえてくる。足音をたてないようにして、彼は部屋の周辺に沿って進みながら、見た目にも変わっている豊富な蔵書を貪欲に目で追った。

すぐさま彼は、何か特別なものが発見を待っていることを感じ取り、その直感を証拠付けるものが次第に増えていった。手に取って調べる一冊一冊がこの無我夢中の探索において手がかりとなり、謎めいた記号となって、それが彼の読解力を働かせ、このまま先に進もうという信念を与えた。著作の多くは読めない外国語で書かれていた。なかには見慣れた文字を元にした暗号で書かれているように見えるものもあれば、まったく人工的な暗号で綴られているらしいものもあった。しかしそうした書物のどれにも見いだせたのは、遠回しの導きであり、程度の差こそあれ間接的な意味を持つ点だった。書体の奇妙さ、珍しい手ざわりの頁や装丁、どんな正統的な儀式やオカルト的な体系も連想させない抽象的な図式だ。さらに大きな期待感がかきたてられたのは図版で、思い出せるどんなものとも似ていないような場面や状況を描いている、不思議な絵や版画だった。そして『シノソーグリス』や『タイン夜話』といった著作が伝えている図解はあまりにも奇怪で、秘伝に関する既知の文献や論考からあまりにも隔たっているので、彼は自分の探求の意味を確信した。

小部屋の隅にすり寄って、むこう側の空いている部分をしげしげと見ていると、話し声は大きくなったが、相変わらずはっきりとは聞き取れなかった。それと同時に彼は、どういうわけだかわからないが、派手な大型本にはさまれた隙間に傾いて置かれている、小さくて灰色っぽい書物に気を引かれた。その小さな本はいちばん高い棚に置いてあり、まるで垂直の拷問台にかけられたみたいに、身体を伸ばさないと手が届かない。そこにいることを悟られないためにうめき声を出さないようにして、親指と人差指の先でその淡い灰色の物をようやくしっかりつかんだ。そして声を出さずに懸命になって、それを静かに元の場所からすべらせていこうとした。それがうまくいくと、ゆっくりと身体を縮めて元の姿勢に戻り、そのもろい手ざわりの頁をのぞきこんだ。

その本は奇妙な夢を年代順に記述したものらしかった。しかしどういうわけか、彼が点検している一節は、自由奔放な幻視の数々を回想したものというよりは、それが実体として具現化したものであり、単なる言葉の綾というよりは物それ自体だった。言葉の使い方はとてつもなく不自然で、著者も不明。それどころか、この本はそれ自身のために語り、ただそれ自身に対して語っているような印象を与え、言葉がまとまって流れる姿は影のようだが、その影は本の外部によるどんな形が投げかけたものでもない。しかし、秘儀特有の用語でできているように見えても、言葉がたしかな理解をかきたて、描いている世界を読者に腹の底からわかったような気にさせる。その世界はその本と不可分に存在しているのだ。これは本当に、本の扉に書かれているごつごつした文字がほのめかす、あのありえない世界、ヴァステイリアンを召喚するものなのだろうか? そして、それはそもそも世界なのだろうか? むしろその非現実的な本質であり、ありとあらゆる自然的な要素がオカルト的な摘出で除去され、蒸留された昼はすべて夢となり、夜は悪夢となる。彼が入っていく一節一節が、彼を魅了すると同時に啞然とさせた。イメージや出来事があまりにも奇怪で混沌としたものなので、他のすべてと一緒にそうした言葉の日常感覚が崩壊してしまうのだ。跳梁跋扈する奇怪さがその領域の規則であるように思えた。不完全さが奇跡的なるものの源になった——驚異の奇形、驚嘆すべき異常だ。そこに恐怖があることは疑いない。しかし、それは喜びが失われたとか、救済が妨げられたというような感情によって折り合いをつけられることのない恐怖なのだ。むしろそれは呪いによる救済である。ヴァステイリアンが悪夢だとするなら、それは逃げ込める場所がまったくないことによって心の中で変容した悪夢だ。悪夢が正常になるのである。

「これは失礼、こちらにふらりとやってこられたとは気づきませんで」かぼそく高い声で店主が言った。ちょうど小部屋から出てきたところで、分厚い胸のところで腕組みをして立っている。「どれにも触らないでくださいよ。それと、その本を頂戴できますかな?」店主の右腕が伸びたが、青白い瞳の男が本を手放さないので、元の場所に戻った。

「買いたいと思いまして」とキーリオンは言った。「ええ、もし……」

「そりゃそうだ、もし手頃な値段なら、とおっしゃるんでしょう」店主は代わりに最後まで言った。「でもどうでしょうかね、こうした本がどれくらい値打ちがあるか、おわかりにならないかもしれない。あの本は……」店主はそう言って、上着の内ポケットから小さなメモ帳と鉛筆を取り出し、さっと走り書きした。そしていちばん上の一枚を破って、買い手になるかもしれない男に見えるようにかざし、それから自信たっぷりに筆記用具をぜんぶ片付けた。これでおしまいと言わんばかりに。

「でも、交渉の余地はあるはずでしょう」とキーリオンは抗議した。

「ありませんな」と店主が答えた。「ここにある多くがそうですが、唯一無二のものは。だが、あなたがお持ちの、その一冊だけは……」

店主の肩に手が触れて、まるで声のスイッチを切ったみたいだった。それからカラス男が通路に現れ、議論の的になっている物をじっと見据えたまま、こう訊ねた。「この本はいささか……難しいんじゃないですか?」

「難しい」キーリオンは繰り返した。「さあどうですか……。言葉が奇妙だという意味なら、たしかにおっしゃるとおりですけど、でも——」

「いや」店主が口をはさんだ。「そういう意味じゃまったくないんです」

「ちょっと失礼しますよ」とカラス男が言った。

それから二人は奥の部屋に戻り、しばらく小声で話をしていた。その声がやむと、店主が出てきて、手違いがあったことを告げた。その本は、稀覯本ではあるが、先に提示された値段よりずっと安かった。改訂価格は、まだ高くはついても、この買い手にとっては手が出せる範囲だったので、彼はすぐに同意して支払った。

こうしてヴィクター・キーリオンは、一冊の本と幻覚で見た世界に夢中になりだしたが、この二つの現象を区別することは、結局のところ間違いだったようだ。その本は、単に奇妙な世界を描き出しているだけではなく、どういうわけか、そのもの自身の真の文章化であり、まさしくその形の化身であった。

それから毎日、その小さな本の催眠術にかけられたようなエピソードを研究した。毎夜、夢を見ると、幻想的な地形への形のない探検を実行した。どう見ても、彼には非現実の頂上もしくは深淵を発見したように思えた。現実が終わり、その廃墟の中に棲むことができるような、疲弊、混乱、そして瓦礫の楽園を。それからほどなくして、あの十二面の店をふたたび訪れる必要に迫られた。太った店主にこの本の内容について訊ねるつもりだったが、そんなつもりはなかったものの、この本が売られることになった真相を知ることになった。

どんよりとした午後のこと、本屋に着いたヴィクター・キーリオンは、前に来たときあれほど楽々と開いたドアが、今回はしっかり錠をかけられているのに驚いた。心配になって取っ手を押したり引いたりしても枠の中でカタカタいう音すらしない。店の中には電気がついているので、小銭を取り出してガラス窓を叩いてみた。するとようやく奥の部屋の陰から誰かが出てきた。

「閉店だよ」店主がガラス窓のむこうで身振り手振りをした。

「でも……」キーリオンは自分の腕時計を指さして反論した。

「そりゃそうだが」と横幅の広い男が叫んだ。そして、落胆している客をしげしげと眺めてから、店主は錠をはずして、短い会話をするには十分なくらいにドアを開けた。「で、何の御用だね。閉店しているから、もし差し支えなかったらまた別のときに来て——」

「お訊ねしたいことがあっただけなんです。つい先日、私がここで買った本を憶えていらっしゃいますか、あの——」

「ああ、憶えてますよ」店主はその質問を予期していたように答えた。「言わせてもらうと、あんたにはとても感心したね。もちろん……もう一人の男も」

「感心した?」キーリオンは繰り返した。

「あの男の場合は、たまげたという言葉がぴったりかな」と店主が続けた。「あの男はこう言ったんだよ。『あの本は読者を見つけた』ってね。そうですねって言うしかしかたがないだろ」

「なんのことか、さっぱりわかりませんが」とキーリオン。

店主は瞬きをしてなにも言わなかったが、しばらくして、しぶしぶ説明した。「今頃にはもうおわかりになってるのを期待してたんだけどね。あの男から連絡はなかったのかな? あの日、ここにいた男だよ」

「連絡はありませんでした。どうしてあの男が?」

店主はまた瞬きして言った。「まあ、なにもあんたがそんなところに立っている必要はない。寒くなってきたし、そう思わないか?」それから店主はドアを閉めて、その片側にキーリオンを少し引き寄せ、こう囁いた。「一つだけ言っておきたいことがある。あの日、あの本の値段に間違いはなかった。そしてその値段を——満額——もう一人の男が払った。あの男についてはこれ以上なにも訊かないでくれ。もちろん、その値段からあんたが出したわずかの額を差し引いたものだ。私は誰にもインチキはしなかった。とりわけあの男に対しては。あの男はもっと高い金を払ってでも、あの本をあんたの手に渡そうとしたはずだ。その理由はよくわからんが、あんたにも知っておいてほしい」

「だったら、自分でその本を買えばいいだけなのに、どうしてそうしなかったんですかね?」とキーリオンは訊ねた。

店主は困惑した様子だった。「あの男にはなんの役にも立たなかったんだよ。あの男にその本のことを訊かれたとき、あんたは手の内を明かさないほうがよかったのかもしれないな。どれくらい知っているかということを」

「でも、あの本で読んだこと以外、なにも知らないんです。ですからここに来て——」

「残念だが、なにも見つからないよ。教えてもらうのはこっちだ、なにしろあんたには実に感心させられたからな。でも、訊ねるつもりはないから、その点は誤解しないでくれ。それにこれ以上話せることはない。ここまでで、もう商売上のたしなみを破ってしまっているんだから。ただ、なにしろこれは例外的なケースだし。もし実際にあんたがあの本の読者だとしたら、たいしたものだ」

自分がせいぜい謎めいた対話に導かれただけで、それももしかすると口からでまかせかもしれないと気づいて、ヴィクター・キーリオンは店主が出ていってくれとドアを開けたときになんの未練もなかった。

しかし何日も、とりわけ何夜も過ぎないうちに、どうして店主がそれほどまでに感心したのか、どうしてカラスみたいな見知らぬ男がそれほどまでに気前がよかったのかを彼は知った。本をくれた男はその謎を見抜けなかったのだ。見知らぬ男がくれたのは他の方法では決して得られないものを手に入れるためであり、他人の目を借りてその本を読み、その秘密を正当な読者の魂から盗むためであったことを、彼はその日々のあいだ、その夜々のあいだに知ったのだ。そしてついに、夢を見ていたあの奇妙な夜のあいだじゅう、いったい彼に何が起こっていたのかが明らかになったのである。

そうした夜のたびに、ヴァステイリアンの姿形が朦朧とした眠りの中に押し入ってきた。広大な風景がそれ自身の深い眠りから起き上がり、名前も次元もない場所からふらふらと現れてきたのだ。そしてねじ曲がった記念碑がふたたび姿を見せると、膨れ上がって頭上高く聳え立ち、彼の視界をその方向に惹きつけた。徐々に光景はニュアンスとアーティキュレーションを備えていった。次第にこの創造物はその黒い胎内で稠密かつ精密になった。街路はその暗黒の身体を曲がりくねっていく臓器であり、建築物のそれぞれは影の薄い筋肉組織を吊るした骸骨の突き出た骨だった。

しかし彼の幻視が手を伸ばして、夢のギザギザした表面を持つ不思議な形をしっかりと抱きしめようとしたその瞬間に、そのすべてが遠ざかり、夢のない虚無のきわに彼を置き去りにしていくように思えた。いま見えるのはただ、収斂していく二列のビルにはさまれた一筋の通りだけだった。そしてその通りの反対側に、ビル群よりも高く、大きな人影がシルエットになって立っていた。聳える巨人像はなんの動きもなければ音もないが、そのただ一つ残った通りの果てとおぼしき地平線を確固と支配していた。この位置から見ると、聳える影は他のあらゆる形を吸収し、風景が後退して縮小していくにつれて次第にその威容を増しているようだった。この巨大な人影の輪郭は人間のものに見えたが、それはまた黒々とした猛禽のものでもあった。

ヴィクター・キーリオンは幾夜となく、その猛禽が自分のものでないものをすっかり食い尽くす前にやっとのことで目覚めたが、いつもそうできるとは限らないし、夢が人手に渡ってしまわない保証もなかった。そこでついに、長いあいだ恋い焦がれていた夢を我が物にしつづける案を思いついて、それを実行に移した。

ヴァステイリアン、がらんとした小部屋の影と月光の中に立ち尽くした彼はそうつぶやいた。ドアはどっしりとした金属製で、逃げ出すことはできない。ドアには小さな四角の厚いガラスがはめ込まれていて、昼夜を問わず監視できるようになっている。そして窓には曲げられない金網が張ってあって、そこから見晴らせる街はヴァステイリアンではなかった。決して、と唱える声は彼のものかもしれなかった。それからさらに執拗に、決して、決して、決して……。

ドアが開いて制服姿の男たちが何人か部屋に入ってくると、そこではヴィクター・キーリオンが声をふりしぼって騒々しく叫びながら、まるで解放を求めてありえない経路をたどって身体を引きずっているように、窓を覆っている分厚い金網をよじ登ろうとしていた。男たちは彼を床に引きずり下ろした。そしてベッドに大の字に寝かせて、手首と足首をきつく縛った。そのとき戸口から大股でやってきた看護婦は、先端に銀色の針が付いた細い注射器を手にしていた。

注射のあいだ彼が叫びつづけていた言葉は、その部屋にいる誰も聞いたことがないような言葉で、口走るその一つ一つが不当な監禁というテーマを展開していた。彼が殺害した男が、彼を恐ろしい方法で利用していて、その方法は説明もできなければ、もっともらしく聞こえるように伝えられないこと。その男は本を読むことができず——ほら、あの本——その本が産卵した夢を盗んでいるのだと。私の夢を盗んでいる、薬が効きはじめると、彼はかすかにつぶやいた。私の夢を……。

一行はしばらくベッドのまわりにとどまって、拘束されている収監者を黙って見つめた。そのうちの一人が本を指さして、いまではすっかりなじみになった会話を始めた。

「それ、どうする? これまでに何度持っていっても、また新しいのが現れてくるんだが」

「それになんの意味もないしな。この頁を見ろよ——なんにもなしだ、どこにもなんにも書かれていない」

「だったらこの男はどうしてそこに座って何時間も読んでいるんだろう? 他になんにもしていないぜ」

「もう誰かえらいさんに通報する時期じゃないかな」

「そりゃそうしてもかまわないが、具体的にどう言ったらいい? 某収監者に某書物を読ませるのを禁じるべきです、ってか? そいつが暴れるとか?」

「そしたら、本をそいつから遠ざけたらいいとか、そいつを本から遠ざけたらいいと言われるんじゃないか? それに対してどう言う?」

「なにも言えないな。考えてもみろよ、どれほど狂人のたわごとに聞こえるかってことを。口を開いたら、おれたちはみな、たちまち一巻の終わりさ」

「それで、その本はそいつにとってどういう意味があるのかとか、その本の題名はとか訊ねられたとしたら……いったいどう答える?」

その問いに答えるかのように、ベッドに縛りつけられている、犯罪的なまでに狂った男から、なんともつかないうめき声が二言三言出た。しかし、彼が発した言葉の意味を理解できる人間は誰もいないし、とりわけ彼自身にも理解できなかった。というのも、自分の言葉から遠く離れ、すべてが非現実の秩序の中に凍りついた、ある場所の夢の中に深く埋没していたからだ。そして、そこからは、決して戻ってこれそうになかった。

(若島正訳)

==他の作品はトマス・リゴッティ『悪夢工場』でお楽しみください。==