ためし読み - 海外文学

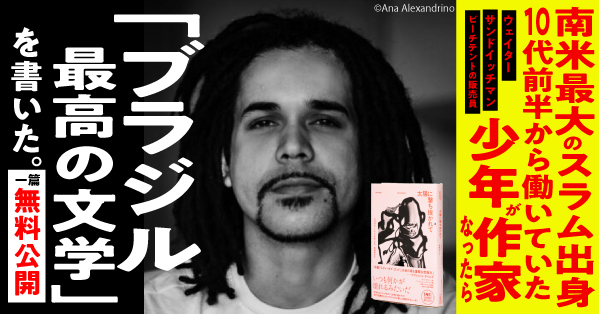

南米最大のスラム育ち、10代から働いていた少年が書いたら「ブラジル最高の文学」と大ベストセラーになった本──収録作「螺旋」を無料公開

ジョヴァーニ・マルチンス著 福嶋伸洋訳

2026.02.18

リオデジャネイロのスラム街〈ファヴェーラ〉で育ち、10代前半から、飲食店のウェイターや路上のサンドイッチマン、ビーチテントの販売員などの仕事で生活の糧を得ていたジョヴァーニ・マルチンス。

ファヴェーラの現実を描いた『太陽に撃ち抜かれて』は、「今世紀最高のブラジル文学」と評価され、その後、本書は世界10カ国で翻訳出版、英語版は「スペクテイター」誌や「フィナンシャル・タイムズ」紙の年間ベストブックに選ばれました。本書の収録作「螺旋」を無料公開いたします。

ぜひお楽しみください。

ジョヴァーニ・マルチンス『太陽に撃ち抜かれて』

螺旋

ジョヴァーニ・マルチンス著 福嶋伸洋訳

小さい頃からそうだった。わかってはいなかったけど。学校からひとりで帰れるようになった頃、そういう気配に気づいた。最初は、おれの学校がある通りの角にあった私立学校のやつら。おれたちが通りかかると、あいつらはびびって震えてた。変な感じっていうか、おもしろいとさえ思った。友達らとおれのことを、自分の学校では誰も怖がったりしなかったから。むしろ逆で、でかくて強くて度胸があって手荒い連中から、おれたちはいつも逃げ回ってた。学校のロゴが入ったTシャツを着てガヴェアのあちこちの通りを歩いてると、自分が、教室でおれをびびらせてる連中のひとりになったような気分だった。私立学校の前を通るときとか、老婆がバッグをしっかり抱えておれに近づかないように道の反対側に行くときとかは、とくにそうだった。その頃には、ときどきその感覚を楽しんでさえいた。でも、さっき言ったように、何が起こってるのかはわかってなかった。

南部のファヴェーラ〔貧困層の集住地区。簡素な住居が多く、犯罪組織の巣窟ともなっている〕に住んでるなんて恵まれてるってよく言われる。北部とか西部とかバイシャーダ〔リオ郊外の地域。グアナバーラ湾に面する〕のファヴェーラに比べたらまし。確かにそういう考え方もわかるし、自分でそう感じたこともある。でも南部の「丘」と「アスファルト」の境界線を成している深淵は他のファヴェーラよりずっと深いってことは、あまり語られない。小径を出て、何本もの配管がある階段を降りて、むき出しの排水溝の上を渡って、ネズミたちと目を合わせて、垂れ下がってる電線をくぐって、銃を持ってる幼なじみを横目にして、十五分後には、格子が立つ道を飾る植物のある豪華な集合住宅を前にしてて、十代の子たちがテニスの個人レッスンを受けてるのを目の当たりにする。すべてが、すごく近くてすごく遠い。おれたちが大きくなるにつれて、壁は大きくなってく。

初めて「追跡」したときのことは決して忘れない。おれがいちばん嫌いな形で、すべてが始まった。おれはぼんやりしてて、相手が驚いたことに驚いた。気づけばその理由、脅威になっているのはおれだった。呼吸を止め、泣くのを堪えて、老婆を罵倒しないように自分を抑えた。そいつはどうやら、バス停におれと二人だけでいるのが居心地悪いみたいだった。でもそのときは、いつもみたいにそこから離れたりしないで、逆に近づいてやった。そいつは、見てると気づかれないように後ろを見ようとした。おれはさらに近づいた。そいつは助けを求めるように周りを見回し始めて、目で訴えてた。で、おれはそいつにぴったりくっついて、バッグをじっくり見て、中に何が入ってるか興味津々って振りをして、やりたいことはなんでもやらかしかねないって見せつけようとした。そいつは歩いてバス停から離れていった。ゆっくりと。おれはそいつが遠ざかってくのを見守った。自分がどう感じてるのか、よくわからなかった。そのとき、もう何の考えもなく、その老婆を追いかけ始めた。そいつはすぐに気づいた。ぴりぴりして硬くなって、緊張の限界って感じだった。どこでもいいから早く着けるように早足になった。でも通りには、おれとそいつしか存在しないみたいだった。ときどき、おれもスピードを上げて、相手が怖がってるのを楽しんだ。遠い昔の埃まみれの感覚。それからスピードを落として、そいつが息をつけるようにした。それがどれくらい続いたのかわからない。たぶんほんの数分だっただろう。でもおれたちにとっては一生分くらいだった。そいつがカフェテリアに入ると、おれは立ち去った。

竜巻が過ぎ去ると、自分がそこまでやっちまったことに胸くそ悪くなった。自分のばあちゃんのことを思い出した。あのばあさんにだって孫がいるんだろうな。でも、その罪悪感は長続きしなかった。すぐに思った、あのばあさん、おれが何もしてないのに怖がり出したけど、おれにもばあちゃんとか母親とか家族とか友達とかがいて、そいつらのためにおれの自由は、ブラジル製だろうが外国製だろうが、どんなバッグよりも価値があるんだなんてことは、絶対思いもしなかっただろうって。

自分でも狂ってるとしか思えなかったけど、やめられない感じがした。あいつらだってやめないんだし。犠牲になるのはいろんなやつだった。男、女、ガキ、老人。いろいろだったけど、共通点もあった。全員が同じ一族で、共有の財産を守ろうとしてるかのような。

孤独を感じるようになった。ありきたりの話題についていくのもだんだんめんどくさくなってった。本を読もうとしても集中できなかった。雨が降ろうが晴れようが、日曜日の試合がフラメンゴだろうがフルミネンセ〔リオのサッカーチーム〕だろうが、どうでもよかった。カルロスがジャッキーと別れたとか、映画館が割引してるとか、どうでもよかった。友達には理解されなかった。どうして付き合いが悪くなったのか、説明できなかった。それで少しずつ、本当に大切な人たちから、自分が離れていくのを感じた。

だんだんと、執着が研究の体を取るようになってった。人間関係についての研究。それで実験台であると同時に、その実験をやってる人みたいになってった。自分の心の動きがわかってきた。自分の直感の暗号を読み解けるようになった。でも、犠牲者たちの反応を理解するのは、ますますむずかしくなってった。やつらはおれが知らない世界に生きてる。対面してやつらを分析できる時間だってわずかだしぐちゃぐちゃだし、そのあいだもおれは演技し続けなきゃならない。そう気づくと、自分がひとりの人間に集中するべきだっていう結論に達した。

その誰かを見つけるのは全然簡単じゃなかった。いろんなやつらのあいだで迷子になって、選べなかった。怖かった。ある日、通りを歩いてて、深夜だったけど、ある男がおれと同じタイミングで角を曲がって、おれにぶつかった。そいつは強盗に屈するつもりで両腕を上げた。おれは言った。「落ち着けよ。どっか行きな」って。しばらく経ってからあの最初に感じた憎しみが湧き起こってきて、気持ちを抑えられず、目に涙が溢れてきた。侮辱とか、復讐とかの感情からはもうずっと遠ざかってた。そういう挑発には、より遠くからの科学的な視線で接するようになってきてた。でもあの男の動きの何か——両腕の上げ方とか、びびった顔つきとか——が、最初の犠牲者になった老婆を追跡した日に燃えた火を、ふたたびつけた。こいつだ。こいつしかいない。少し待ってから、相手に見えないように追い始めた。

やつの名前はマリオだった。近くから観察して知った。仕事場の近くで、やつが通りで知り合いに挨拶してるときに。小さな娘が二人いる。ひとりは七、八歳くらいで、もうひとりは四歳とか、せいぜい五歳。その子たちの名前はわからなかった。やつが家族といっしょにいるときには遠巻きにして、疑われないようにしてたから。でおれは年上のほうはマリア・エドゥアルダ、年下のほうはヴァレンチーナって呼ぶことにした。食い物に困ってないガキんちょの顔にぴったりくる名前だった。やつの妻はソフィアにしといた。遠くから見てると、やつらは幸せそうだった。〈植物園〉にピクニックに行った日には、遊んだり、ケーキとか菓子を食ったり、いっしょに植物を眺めたりしてた。マーガリンのコマーシャルそのまんま。上から下まで白い仕事服の子守女がいないだけで。

最初の一ヶ月は、何回も出くわすように仕向けた。おれを見つけてやつがビビることもあったし、おれに気づかなかったり気にしなかったりすることもあった。おれの存在にやつがいつ気づくだろうかと自分に問い始めた。三ヶ月。ある日、やつの表情に、気づいてしまった恐怖が浮かぶのが読み取れた。それでおれのあれこれが変わった。マリオは別人みたいになった。つねに警戒して周囲を見回す。それをおれは見守った。やつをあからさまに追跡することもあって、そういうときにはやつの緊張が高まって、暴発しそうにさえなった。それで止まる。どっかに入って、自然な振りを続ける。

それで現在に至る。何日か、いつもよりやつの家に近い辺りをふらついた。職場の近くに住んでるってことがやつにとって、以前は幸運な特権だったのに、最大の心配の種になってた。いくつかの区画を回って、おれを撒こうとしたけど、その努力は無駄だった。かなり前からやつのアパートメントがどれかおれは知ってたから。たがいにきつい日が続いた。おれは決定的な一歩を踏み出したと感じてたけど、その道の先で何が起こるのかははっきりわかってなかった。それから最終決戦に至った。前と同じように、家の近くのあるところからおれはやつを追い始める。でもそのとき、やつはおれを撒こうとしなかった。逆に、家までの最短ルートを選んだ。通りを歩きながら汗をかいて、顔が赤くなってた。おれも、どうなるのか考えて震えてた。

やつはビルに入って、門番に機械みたいに挨拶して、上の階に行った。窓ひとつだけ。おれの視界に見えてたのはそれだけ。その一点を見つめた。隠れもしないで。おれがやつを見るなら、やつもおれを見るだろう。数分後、マリオが現れた。完全にイカれて、自動拳銃を手にしてた。おれはやつに向かって微笑み、その瞬間、このゲームを続けるつもりならおれにも銃が要るなって気づいた。

==他の作品は『太陽に撃ち抜かれて』でお楽しみください。==

ジョヴァーニ・マルチンス『太陽に撃ち抜かれて』