ためし読み - 海外文学

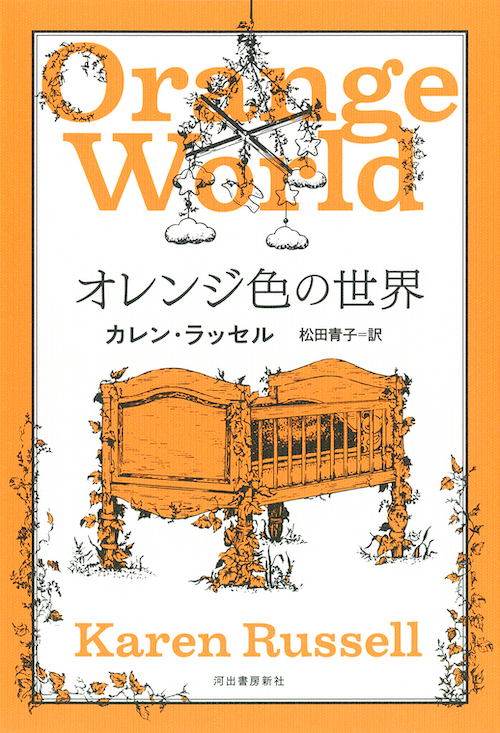

不条理なこの現実を生き残るための、変身と反撃の作品集──カレン・ラッセル『オレンジ色の世界』刊行!訳者・松田青子あとがき公開

カレン・ラッセル 松田青子訳

2023.05.24

この度、現代アメリカ文学の最前線にいる作家のひとり、カレン・ラッセルの最新作品集を刊行します。悪魔に授乳する新米ママ、〈湿地遺体〉の少女に恋した少年、奇妙な木に寄生された娘、水没都市フロリダに棲むゴンドラ乗りの姉妹──。ダークでファンタジックな想像力で現実の不条理をえぐりだすラッセルの、よりいっそう鋭く、魔法がかった極上の八篇が収録された一冊です。

翻訳は、世界幻想文学大賞も受賞した作家、松田青子さん。刊行に際して、訳者あとがきを公開します。

「訳者あとがき」

オレンジ色の世界。

カレン・ラッセルはこの言葉を、表題作「オレンジ色の世界」の登場人物たちと同じように妊娠中に参加した、安全対策クラスで実際に耳にしたそうだ。クラスを指導していた女性は「緑色の世界は、尽きない注意力と完璧な安全性を備えた理想郷。赤色の世界は、危険でまさに地獄のような場所。そして私たちは大抵の場合、オレンジ色の世界に住んでいます」と語り、「かなり心配性の妊婦」だった作者は、その頃の経験をもとに、悪魔と取引をしてでも子どもを守ろうとする女性たちの物語を思いつく。

けれど、著者自身も「オレンジ色の世界」という言葉は、「ある意味、この短編集に入っているすべての物語を束ねるのに適した比喩だった」と語っているように、「オレンジ色の世界」はあらゆること、あらゆる場所のことだ。私たちの日常は、人生は、一寸先は闇。誰にも何が起こるのかわからない。天国でも地獄でもない、忘れていられることも多いけれど、実は危険だらけの場所。言われてみれば、私たちはみな、「オレンジ色の世界」で生きている。そう考えると、私たちは、生きているだけでもう、それだけで勇敢なのではないだろうか。

カレン・ラッセルの作品は、綿密なリサーチを重ねたうえで、現実の場所や歴史を舞台に、現実と非現実の「中間地帯」ともいえる場所を出現させ、そこに存在したかもしれない誰かの切実な”声”、恐ろしいほどの鮮やかさと強靭さをもって描き出すことに定評がある。彼女のつくり出した「中間地帯」で生きている登場人物たち(人に限らず)は、いかに負けが込んだ状況に置かれようと、それぞれの在り方で、”生”を希求し、模索している。

「オレンジ色の世界」は、この「中間地帯」の別の呼び方といってもいいのではないか。つまり、彼女の描き出す「中間地帯」は、どんなに奇想天外な設定であったとしても、私たちから遠いどこかの”もしも”の話ではなく、私たちの生きているこの世界そのもののことなのだ。アメリカのドラマ『グッド・プレイス』は、複雑さを極めた地球上で人類が善意を貫くことがいかに困難であるかを描いたコメディだったが、ラッセルの作品もまた、さまざまな感情や要素が絡みあい、常に複雑さを増し、どちらの色に転ぶのか、それともじんわりと溶け込んでいくのか、それとも新たな色をまとうのか、まったく予想がつかない「オレンジ色の世界」に生きる、勇猛果敢な人類への祝福であり、エールである。

このような「別の世界」をなぜ思いつくのかと問われた際に、「たぶんマイアミで育ったことが大きいと思う。マイアミはたくさんポケットがあるユニヴァースだから」とラッセルは答えている。大自然と人工施設が共存するフロリダ出身の彼女の作品は、彼女の出身地が舞台になることも少なくないが、今回収録の「ゴンドラ乗り」では、環境破壊によって終わりを迎えた後のフロリダが描かれ、今日的な危機感をさらに感じさせる作品となっている。

私は優れた想像力を持つ作家の作品を読むといつも、作者がどうやってこれを思いついたのか、少しでも知りたくなってしまう。語らない作家もいるかもしれないが、ラッセルはどちらかというと、インタビューなどでどんどん話してくれるタイプであるように思う。表題作然り、え、そんな日常的なことからこれを思いついたの? と、彼女の地に足がついた観察眼(そして日常生活から生まれる実感)と、そこからのジャンプ力に驚かされる(そしてこのラッセルの想像力とジャンプ力は、作品の”声”を増幅させる役割を果たしている)。

たとえば、ジョシュアツリーに寄生され、奇妙な三角関係に陥るカップルが登場する「悪しき交配」は、現在の夫とはじめてのデートで、ジョシュアツリー国立公園を訪れた際に着想を得たそうだ。「ボヴァリー夫人のグレイハウンド」は、作家でもあるリディア・デイヴィスが新たに英訳したことで話題になった『ボヴァリー夫人』を読んだ際に、別れ別れになってしまってこのグレイハウンドはどれだけ不安だっただろう、と思ったことがきっかけ。『ボヴァリー夫人』の中でグレイハウンドが登場するのはほんの数ヵ所であり、あっという間に夫人の前からも、読者の前からも姿を消してしまうのだが、ラッセルは一人、この犬の後を追ったのだ。

ちなみに、謝辞に「アンドリュー・ムーアの写真、特に「Bassett Cattle Auction, Rock County, Neb. 2006, 2011」に感謝します」とあるが、この「Bassett Cattle Auction, Rock County, Neb. 2006, 2011」を見ると、おそらくラッセルがある作品をどう思いついたのか一瞬でわかって楽しいので、ぜひ検索してみてほしい(アンドリュー・ムーアのホームページに掲載されている)。

また、「ブラック・コルフ」について、これは作者が言及しているのではないが、十八世紀、コルチュラ島のジュルノヴォ村で、吸血鬼を恐れた村人たちによって墓地が荒らされる事件があり、当時十人委員会とヴェネツィア総督に送られたアーカイブ文書が残っているそうだ。「ブラック・コルフ」では十七世紀になっているが、参考のために記しておく。

ラッセルは、「場所と人物と欲望の衝突を模索したい、という願い以上の意識的な野心はほぼ持たない」で書きはじめるそうだが、彼女の作品の中で主人公として描かれる者の多くは、持たざる側、周縁化されている側である。『狼少女たちの聖ルーシー寮』『スワンプランディア!』ともに、初期作品は子どもの目から見た世界に焦点が当てられ、短編集三冊すべてに老人を主人公にした作品がある。子どもも老人も、社会の”主流”から外れた存在だ。吸血鬼や狼人間、怪物と呼ばれる存在がそうなのも言うまでもない。本作「ブラック・コルフ」の医師はムーア人であることから西洋社会の一員として認められずに差別を受け、「探鉱者」の、豪華なロッジを建築中に雪崩に巻き込まれ幽霊となったCCCの労働者たちは、不況の中、家族のために出稼ぎにやって来た若者たちだ。

ドナルド・トランプが大統領だった時期に受けたインタビューで「探鉱者」について尋ねられたラッセルは、「まるで成功や失敗がすべて自己責任かのように、”勝者”と”敗者”について語る大統領がいるけれど、この国では生まれながらにして不利な立場に置かれた人たちが何百万人もいるのです」と語っている。

ラッセルの作品の中では、人と人との力関係とあらゆる格差が作者によって敏感に察知され、物語に緊張感を生み出す(人と自然の関係においては、人は徹底的に無力である)。「探鉱者」の若い女性、オーバジンとクララが生き残るために、幽霊の青年たちの機嫌をとろうとすることについては、「山の上での彼女たちの立場の不安定さ、パーティーで慎重に振る舞う様子は、私たちの傾いた社会で、今日多くの女性が行わなくてはならない実存的な、そして経済的な計算からそう遠いものではないと思う」とラッセルは話す。

主に北欧などの泥炭地で発見されてきた保存状態のいいミイラ「湿地遺体(bog body)」の女の子と、現代の男の子の”初恋”の物語である「沼ガール/ラブストーリー」のラストについては、「フェミニズム的なツイスト」を用いたそうだ。叶わないものの代名詞の一つである”初恋”、もしくは、思っていたような人じゃなかった、というありふれた恋愛関係の終わりの感慨は、彼女の手にかかると、その気持ちは時として根源的にどこにつながっているのかを露呈してしまう。常に微笑んでいて穏やかな沼ガールに、キリアンは自らの夢物語を投影し、彼女が声を発し、自らの感情を面に出した瞬間、彼が見せる拒否反応と恐怖は、家父長制の社会構造で生きる多くの女性にとって、めずらしいものではないだろう。表題作については、「母性が女性にとって最高の天職だなんていうようなひどく有害な昔話には加担したくない」と言う。「あんな希望と恐怖の極限状態は経験したことがなかった」と自らの妊娠期を振り返り、多くの女性が流産や死産など、あらゆる個人的な恐怖の物語を持っていることに触れている。

カレン・ラッセルは、二十三歳で〈ニューヨーカー〉誌でデビューし、二〇〇六年に初短編集『狼少女たちの聖ルーシー寮(St Lucy’s Home for Girls Raised by Wolves)』(拙訳/河出書房新社)を刊行。常に高く評価されてきたアメリカの作家であり、二〇一一年刊行の初長編『スワンプランディア!(Swamplandia!)』(原瑠美訳/左右社)は、ピューリッツァー賞のフィクション部門の候補になった。二〇一三年には「天才賞」とも呼ばれるマッカーサー・フェローシップに選出されている。第二短編集『レモン畑の吸血鬼』(拙訳/河出書房新社)に収録されている、明治日本の製糸工場で働く女工たちの物語「お国のための糸繰り」は、シャーリイ・ジャクスン賞の短編部門を受賞。本作『オレンジ色の世界』は、ワシントン・ポスト、NPR、BBC、Kirkus Reviews、ウォール・ストリート・ジャーナルなどなど、多くの媒体の二〇一九年のベストブックに選出された。コロナ禍の中で編まれたアンソロジー『デカメロン・プロジェクト』にも、短編「市バス一九号系統 ウッドストック通り〜グリサン通り」(藤井光ほか訳/河出書房新社)で参加。現在は育児をしながら、長編を執筆中だと聞いている。