ためし読み - ビジネス

バーツラフ・シュミル最新刊『Invention and Innovation(インベンション・アンド・イノベーション) 歴史に学ぶ「未来」のつくり方』冒頭一部ためし読み

バーツラフ・シュミル 栗木さつき訳

2024.03.21

『Invention and Innovation(インベンション・アンド・イノベーション) 歴史に学ぶ「未来」のつくり方』は、エネルギー、環境、人口、食糧といった世界の諸問題に関する学際的研究の第一人者、「知の巨人」バーツラフ・シュミル氏による最新刊。

本書は、テクノロジーの発明と歴史的背景を紐解きながら、その数々の失敗、誤算から導き出される教訓を明らかにします。そして、技術革新の未来を見据えるために今まさに必要とされているビジョンを指し示す、世界最高水準の教養書です。

マイクロソフト共同創業者ビル・ゲイツ氏も絶賛する同書より、冒頭部分をぜひご覧ください。

*******試し読みはこちら*******

『Invention and Innovation 歴史に学ぶ「未来」のつくり方』

バーツラフ・シュミル 著

栗木さつき 訳

第1章 発明(インベンション)とイノベーション――その長い歴史と現代の狂騒

私たち人類の進化は身体と行動が変化してきた歴史であり、さまざまな発明の成果と密接に結びついている。

発明は大きく四つのカテゴリーに分類される。第一のカテゴリーは、多種多様ながら単純なつくりの「手製の道具」だ。私たちの祖先は二足歩行ができるようになると両手を使って複雑な手順の作業をこなすようになり、初めて石器をつくった。遺跡や洞窟で発見されたものから推測するに、道具作りの進歩のスピードは遅々としたものだった。最古の粗石器は300万年以上前につくられ、それより大きく手の込んだ握斧(にぎりおの)や握槌(にぎりづち)が誕生したのは約150万年前にすぎず、柄が木製の石槍(せきそう)が登場したのは50万年ほど前、そして2万5000年ほど前になってようやく後期旧石器時代の狩猟民たちが手斧、斧、銛(もり)、針、のこぎり、それに付随する土器などの道具をつくる技術を編みだした。

作物栽培の普及は、数々の農具の発明があってこそだ。馬を乗用のために家畜化できたのは、馬銜(はみ)や頭絡(とうらく)が発明されてからだ(あぶみや鞍が登場したのはだいぶあと)。また、役畜(えきちく)には犂(すき)や荷車や荷馬車を牽引(けんいん)させるための特別な道具が必要だったし、馬には頸環(くびわ)や手綱(たづな)や腹帯、牛にはくびき〔訳注:後頸(こうけい)にかける横木〕が必要だった。やがて、すべての定住社会が木で家具をつくり、陶磁器をデザインして焼き、鉱石を製錬して道具や武器をつくりはじめ、なかにはその技術に秀でていた社会もあった。現代社会はいまでも金槌(かなづち)やのこぎり、木製の椅子やベンチ、カップや皿といった単純なつくりの製品に頼っていて、その数は膨大だが、機械化が進み、職人が手をかけた製品はわずかな割合を占めるにすぎない。

発明の第二のカテゴリーに分類されるのは「機械」だ。新たに開発された機械は、程度の差こそあれ複雑な装置やメカニズムで、固定して利用するか、輸送のために利用した。大型水車、風車、石を積みあげた高炉(水車を動力にして革製のふいごで送風する)、外洋帆船といったものは、このカテゴリーでもっとも注目すべき近代以前の発明だ。19世紀末になると、〈シアーズ〉という百貨店の通信販売カタログには懐中時計から、小型ミシン、大型小麦脱穀機にいたる数千もの商品が掲載されるようになった。そして近年、新製品の数々は「過剰」という言葉をまさに体現している。世界の市場には1000機種以上の携帯電話があふれ、アメリカには約700車種もの乗用車があるのだから(新車の大半はSUV、ピックアップトラック、バンであり、もう「カー」とはいえないのかもしれない)〔訳注:英語の“car”には通常トラックなどは含まれない〕。

新たなアイデアは具現化しなければならない――シンプルかつ実用的な道具や複雑な機械を実際につくらなければならないのだ。なかでも複雑な自動組立機は現代の工場で活用され、高度なオートメーション化が進んでいる。自動車メーカーはライン作業に頼っていて、部品を運び、溶接し、塗装し、組み立てる工程をすべてロボットに任せている。

いっぽう、簡単に入手できる石材や木材では、限られた範囲の道具や機械や構造物しかつくることができない。よって、発明の第三のカテゴリーに分類されるのは「新素材」だ。石や木を材料としていた時代から、金属、合金、化合物を材料とする時代にいたるまでずっと、新素材は文明の進歩の度合いを明示してきた。この第三のカテゴリーは青銅の発明とともに誕生し、のちに鉄や鋼鉄(鉄に炭素をくわえた合金)やアルミニウムなど10種類ほどのコモンメタル、それにガラスやセメント(さまざまな原料が混ざっている)が登場した。19世紀末にはプラスチックがくわわり、その種類はいまだに増えている。そして、現時点における最新の素材は、鋼鉄より軽くて強い炭素繊維複合材料だ。

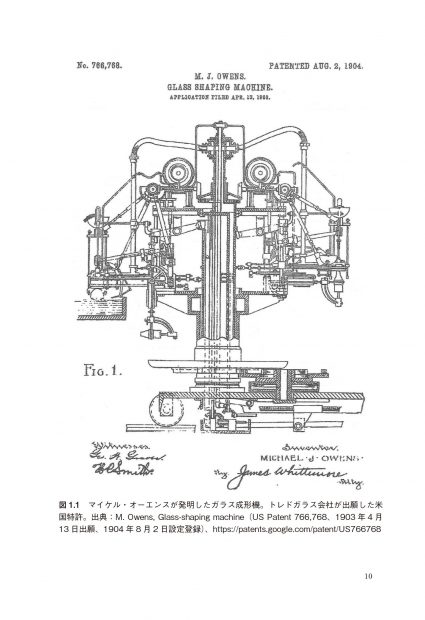

発明の第四のカテゴリーに分類されるのは、製造、操業、管理の新たな「方法」だ。これには、ちょっとした工夫で経済的な見返りが得られる改善から、大量生産、情報収集、データ処理における高度なオートメーション化といった根本的な改革までが含まれ、その種類は多岐にわたる。このカテゴリーで注目すべき重要な発明は、1904年にマイケル・オーエンスが開発した「自動製びん機」だ。それまでは数世紀にわたって、びんは1本ずつガラスを吹いて製造しなければならず、19世紀末に初めて半自動式の機械が誕生した。とはいえ、どちらの製法においても、現場では雇った児童に溶かしたガラスを運ばせ、扱わせ、型から外させていた。1899年には、アメリカでは7000人以上の少年たちが高温かつ危険な環境で雇われていて、そのようすを撮影した写真も残っている。当時、これほど劣悪な環境に身を置いていたのは、炭鉱の奥深くで働かされていた児童くらいだろう。これに対して、オーエンスが開発した機械は溶解炉から直接ガラスを流し込むことができたので、いっさい人の手を借りずに全工程を終えられた。半自動式の機械ではびんを1時間当たり200本製造できていたのだが、オーエンスの初期のモデルでさえ、1時間当たり2500本の製造が可能になったのである(図1・1)。

第二次世界大戦後、大量生産の大半の手法は電子制御の導入により効率が上がり、コストは削減され、スピードも上がり、大きく形を変えた。いまでは炊飯器やコーヒーメーカーでさえ、電子で制御されている。電子はデータの収集、処理、配布においてより大きな影響力をもつようになった。第二次世界大戦中、「カリキュレーター」や「コンピュータ」はまだ「計算手(けいさんしゅ)」という意味をもっていて、退屈なデータ入力やデータ処理に従事する(おもに若い)女性たちを指す用語だった。ところがいまでは、どれほど小型のノートパソコンであろうと、マイクロプロセッサが搭載されていない1960年代後半の(当時としては最先端の)コンピュータよりはるかにすぐれた処理能力をもっている。さらに現代の電子機器の種類は、飛翔する昆虫の背中に装着できるほど極小の監視装置から、高い電力需要に対応すべく電気料金が安い地域に設置された巨大データサーバーまで多種多様だ。

イノベーションとはなにか――その失敗と成功

「発明(インベンション)」と「イノベーション」という単語の意味は重なる部分も多いが、イノベーションとは新たな材料、製品、プロセス、アイデアを取り入れ、習得し、活用する過程として理解すればいい。いくら発明があろうと、それにふさわしいイノベーションをともなわない例も多く、その不協和音が大きい最たる例が旧ソビエト連邦だろう。ソ連の名誉のために申し添えるが、かの国は著名な科学者を輩出してきたし、自然科学系のノーベル賞受賞者も8人いる(低温物理学の業績を認められたランダウとカピッツァ、レーザーとメーザーの発明を認められたバソフとプロホロフなど)。さらに国家が軍事技術の研究開発に対して多額の資金投入を優先したため、兵器開発においてはアメリカの進歩に比肩するまでになった。

かつてソ連は4万5000発の核弾頭を保有していた。また、〈ミグ29〉と〈スホーイ25〉は実戦配備された世界最高の戦闘機に数えられた。アメリカの技術者たちは世界初のステルス機を設計する際に、ソ連の物理学者ピョートル・ウフィムツェフが編みだした方程式を利用し、さまざまな形状の航空機に対する電波の反射を予測していた。ソ連はまた世界でもっとも重要なエネルギー部門でもリードしていた。ソ連の科学者や技術者はシベリアに炭化水素が豊富に埋蔵されている土地を発見し、世界最大の石油・ガス産業を発展させ、当時、世界最長だったパイプラインを建設し、ヨーロッパの原油と天然ガスの需要のかなりの割合を満たすようになった。

しかし、1991年に崩壊を迎える頃には(すばらしいことに武力は行使されなかった)、ソ連は第一次産業から消費者の基本的な需要を満たす産業までにいたる場で、イノベーションのギャップに直面していた。鋼鉄は現代文明における主要金属であり、EU、北米、日本の製鋼では1950年代に外部燃料を使わない転炉への転換を進め、1990年代初頭にはもはや平炉は利用しなくなっていた。ところがソ連最後の時代では、1860年代に導入した19世紀の製鋼法を変わらず利用していて、国の粗鋼生産量の半分近くを生みだしていた。さらに、ジーンズからパソコンにいたる一般消費財の大量生産におけるイノベーションの遅れに国民は不満を溜めており、これがソビエト連邦終焉(しゅうえん)の一因となったことに間違いはない。

ソ連のイノベーションの失敗とは対照的に、中国の1990年以降の経済発展は多種多様な国外の発明を迅速に模倣し、イノベーションを大規模に実現させた最新の例であり、歴史的にも類を見ない。中国経済の規模が14倍になり、平均年収が11倍になったのは(いずれも実質ベース)、空前のスケールで応用可能な発明が国内から生みだされたからではなく、その数十年前(近年では数年前)に国外で習得したデバイスの製造法や手法をすぐに取り入れ、国内で大規模に応用してきたからだ。こうした努力を国内で続けてきたうえ、数兆ドルもの海外直接投資を敢行したからこそ、最新の機械、デザイン、工程を実現できるようになったのである。こうした動きにともない、特許権の取得や、中国市場に参入しようとしのぎを削るアメリカ、ヨーロッパ、日本といった外国企業のノウハウ流出において法的な問題が生じるようになり、産業スパイが広範に暗躍するようになった。

中国共産党はソ連崩壊からぬかりなく教訓を学んでいた。ゴルバチョフのように改革など不可能な政治体制を改革しようと統制を緩めるような真似はせず、まったく前例のない規模でイノベーション主導の経済成長を実現させ、生活の質を急速に改善し、一党支配をさらに強化したのである。1972年2月、リチャード・ニクソン大統領が「中国開放」訪問をおこなったあと、中国が実施した最初の商取引は、アメリカのM・W・ケロッグ社が設計した世界最先端のアンモニア製造プラントの購入だった。中国では人口が急増しているにもかかわらず、現代的な肥料産業が発展していなかったため、ふたたび大飢饉(だいききん)に見舞われないようにするには、化学肥料の原料となるアンモニアが必須だったのだ。

その後、トヨタ、日立、日本製鉄、GM(ゼネラルモーターズ)、フォード、ボーイング、インテル、シーメンス、ダイムラーといった多国籍企業を筆頭に、数千もの外国企業が中国に進出したが、たいてい合弁事業の形をとらざるをえなかった。そのため、すべてのノウハウを中国と共有することになり、中国側はリバースエンジニアリング〔訳注:分解や解析などを通じて製品の構造を理解し、情報を入手すること〕の機会を得た。こうして中国は後発組であったにもかかわらず、国外の完成した発明品を利用して巨大なイノベーションの波を起こし、その波に乗ったのである。もちろん、日本は1950年代から、韓国も1970年代から似たような道を歩んできたが、その過程で画期的なイノベーションを生みだしただけではなく、創意工夫に富む経済活動を続けてきた。たとえばソニーは家電製品の開発において当初はトップランナーだったし、トヨタは「ジャスト・イン・タイム」生産方式により過剰在庫を解消して生産性を向上させ、サムスン、SKハイニックス、LG、松下電器(パナソニック)といった企業は高性能マイクロプロセッサ、携帯電話、バッテリーなどを開発してきた。ひるがえって、中国ではいまのところ、これら日韓の企業と比べられるほど重要で、グローバルに受け入れられ、商業的に成功している例はない(ファーウェイは含めるべきだという意見はあるかもしれないが)。

イノベーションは加速している?

多くの歴史家や経済学者が発明の長い足跡を振り返り、その進歩のスピードが加速化していることに感嘆したのもふしぎはない。産業革命の時代でさえ、18世紀にはそれほど発明は多くなかったし、技術もゆるやかに進歩したにすぎなかったが、19世紀に入ると画期的な発明の数々が次から次へと誕生し、大きな成果をあげはじめた。さらに20世紀になってからの進歩は、それ以上に目覚ましいといえるだろう。経済史学者のジョエル・モキイアが指摘したように、20世紀には世界大戦が2度も起こり、それぞれが長引いたうえ、全体主義国家が台頭し、その支配をヨーロッパとアジアで拡大していったにもかかわらず、だ。

過去にこうした大惨事が生じていれば、数百年にわたって景気が後退したり、社会全体の活動が停滞したり、野蛮な行為が横行したりしていただろう。だが20世紀に入ると、なにをもってしてもイノベーションの加速化を止めることはできず、工業化・産業化した世界の大半で急成長が起こったのだ。

「イノベーションは加速化している」という考え方は、20世紀後半から21世紀初頭にかけて絶え間なく唱えられた決まり文句だ。しかし、いくら特許登録件数が増えたところで、イノベーションの加速化を示す証拠にはならない(特許登録件数が多すぎると、少し変更をくわえた製品を製造しにくくなるし、影響力のある発見に対して部分的な改善がしにくくなる)。それでも、米国特許商標庁(USPTO)が登録した特許の10年ごとの累積数は、外国人に対するものも含めて19世紀最初の10年ではわずか911件だったが、1890年代には25万件近くに増えていることは認めざるをえない。その後も、20世紀最初の10年では約34万件だったが、1990年代には約165万3000件に増加し、200年間で2000倍近くに膨れあがったのである。

もちろん、特許権の登録件数の総数などという単純な数字はエビデンスとしては不適切で、誤解を招きやすいうえ、なかにはあきらかに疑わしい出願もあったし、どう見たところで常軌を逸している工作品もあった。1932年には、アルフォード・ブラウンとハリー・ジェフコットが、米国特許商標庁が登録を認めた出願のなかから奇天烈(きてれつ)な例を集めて示したほどだ。プロの審査官がどうして「改良型埋葬法」(棺に入れられたとしても、万が一、意識が回復したら梯子を上り、棺や墓から脱出できる埋葬法)や「えくぼ製造器」といった代物(しろもの)に特許権を認めたのか、首をひねるのも当然だ。「そんな軽薄な特許がもう認められているはずはない」と思われた諸氏は、ぜひ、エレクトロニック・フロンティア財団(Electronic Frontier Foundation)のウェブページ「今月のもっともバカげた特許」(Stupid Patent of the Month)を定期的にチェックするといい。愚かな特許出願を認めている例には事欠かないことがよくわかるだろう。

なかでも、2013年に登録された米国特許公報番号8,609,158B2は突出している。この発明品の説明文を下記に長々と引用するのは、特許登録のプロセスにはいまだに信用の置けないところがあることを示したいからだ。そもそも、この特許はダイアン・エリザベス・ブルックスという発明家が発案した「マナ」〔訳注:『出エジプト記』で神がイスラエルの民のために天から降らせた食べ物〕なる製品のために出願したものである。

独自の手法で組み合わせ、加工した交換可能な種子の抽出物で製造した麻酔効果のある薬で、高い効果があり、うつ病、気分障害、注意欠如、思考障害、精神疾患、痛み、右唇遅滞症状、身体の不調、悪性リンパ腫といったさまざまな病気の症状を軽減、または除去できる。1〜2週間も服用すれば首のこぶがとれる。大半の場合、交換が可能……非常に強力かつ有効であるため、少量を服用すれば、注意欠如・多動症の子どもを正常に戻せる。有効性の高い気分安定剤であり、精神病を軽くする。がん患者や痛みに苦しむ人に投薬すべき。効果あり。

こんな言い分が実際に認められたのだから驚くほかないが、こうした「わけがわからない」発明品のカテゴリーのなかには、徹底して事実を列挙した出願も多く、その好例が2012年の米国特許公報番号D670,286S1だ。これはアップル社(出願者10名のなかにはスティーブ・ジョブズとチーフデザイナーのジョナサン・アイブの名前もある)が出願した発明品で、例の角が丸い長方形デザインの「ポータブル・ディスプレイ装置」だ(図1・2)。

もうひとつだけ、「わけがわからない」発明品の例を紹介させてもらいたい。スーザン・R・ハーシュなる人物による特許出願は「犬の鼻にこびりついた汚れを第一の面でぬぐい、第二の面で犬の鼻のアートへと転換するキットおよび手法」であり、めずらしいことに、この特許はまだ認められていない。

出願された特許を評価する方法にはいくつかパターンがあり、真に革新的な発明を見抜くやり方もある。発明のスピードが加速化していると考える人が多いなか、質的にも量的にも改善されているものはたやすく見分けがつくのだ。また、その成果は発明された時点で完了するものではなく、未来に向けて加速化する進歩の基盤として見なさなければならない。

現代の発明は、私たちが技術、環境、社会において直面しているあらゆる問題を解決する輝かしい救済になるという使命を帯びるようになった。しかも、その解決策はささやかな進歩や段階を踏む発展ではなく、「破壊的」、「社会を一変させる」、「革命的」などと形容される始末だ。食料から長寿の実現、エネルギーから移動手段まで、ありとあらゆる分野で世界を一変させるような発明がいまにも登場するだろうと、まことしやかに言われているのだ。

私たちはすでに栄養失調に苦しむ人の数を世界人口の10分の1未満にまで減らしてきたのだから、食料不足を完全に解消することくらいお手のものだろう――そのついでに、気候を調整できる超高層ビルで食料を生産したり、完全栄養食のカプセル剤を口に放り込んだりすれば、もう農作物に依存せずにすむようになるのでは? この2世紀ほどのあいだに富裕国では平均寿命が2倍に延びたことだし、遺伝子をうまく操作すれば寿命をまた2倍以上に延ばすことも、CRISPR(クリスパー)といったゲノム編集技術で不老不死を実現することも可能だよね? それに、やはりこの200年で、スピードこそ異なるものの、富裕国では1人当たりのエネルギー消費量を数倍にしてきたのだから、独創的な発明でエネルギー源をすべて再生可能なものに変えて、化石燃料を排除することもできるのでは? 陸上では時速300キロメートル程度で移動できるようになったし、空中では音速に近いスピード(時速1000キロ弱)で飛べるようになったのだから、地下や空中の真空チューブ内を超スーパーソニツク音速で移動したり、旅客機で大西洋をほんの数時間で横断したりすることもできるよね?

現代の発明が指数関数的な(どんどん速くなる)ペースで量産されていることを考えれば、こうした目標を立てるのもそれほど無謀ではないし、非現実的な野心には当たらないという話をよく耳にする。だが、ここで肝心なのは数学で、これだけは避けることができない。指数関数的な成長が長期にわたって続き、ついには「シンギュラリティ」、つまり「技術的特異点」に達し、ひとつの機能が無限の価値をもつようになり、万事が即座に可能になることを立証するには、数学が欠かせないのだ。よって、AI(人工知能)が加速度的に進化を遂げて人類の知能を超えるシンギュラリティに達するという壮大な仮説を信奉するカルトに入信する必要はない。彼らのありふれた主張でさえ、とんでもない内容であるうえ、次から次へと新たなお題目が登場しているのだ。疾患の治療(アルツハイマー型認知症の治療薬)、電気エネルギーの貯蔵(前例のないエネルギー密度のバッテリーの発明)、ほかの惑星を居住可能にする(火星の惑星地球化〈テラフォーミング〉)など、あらゆる問題に革新的な解決策が誕生するという説は枚挙にいとまがない。だが、これまでのところ、現実はそれほど胸躍るものではない。よって本書では、大げさな謳(うた)い文句や幻想(ファンタジー)にすぎない世界ではなく、ありのままの現実の姿を折に触れて伝えていきたい。

**************

続きは『Invention and Innovation 歴史に学ぶ「未来」のつくり方』にて

ご覧ください。

**************