書評 - 文藝

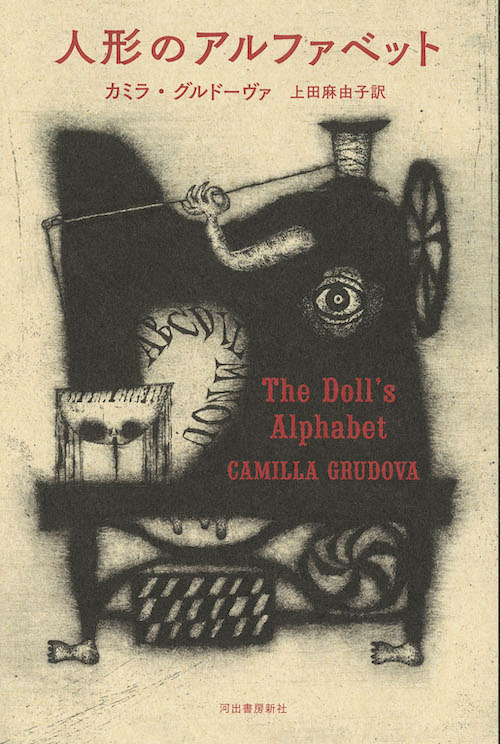

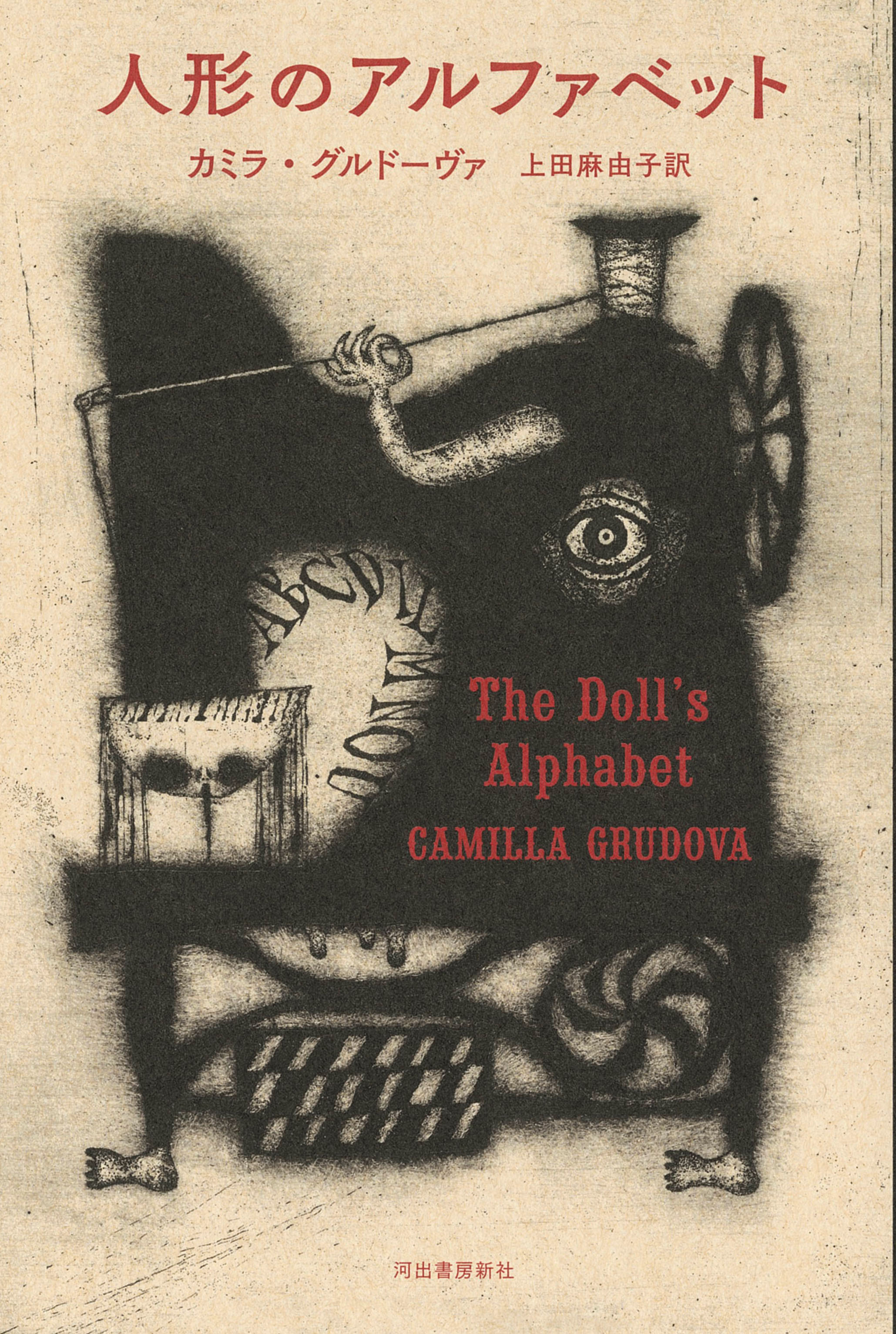

ダークでポップでグロテスクな日常をシュールに描き出す「スコットランドの鬼才」カミラ・グルドーヴァ『人形のアルファベット』書評

評者:小野絵里華(詩人)

2025.08.28

カミラ・グルドーヴァ 著

上田麻由子 訳

評:小野絵里華(詩人)

「スコットランドの鬼才」と称され英語圏でいま最も注目される若手作家、カミラ・グルドーヴァのデビュー短編集『人形のアルファベット』(上田麻由子訳)が刊行。

本作について詩人の小野絵里華さんが語る。

***

突然、モノが喋り始めて困ったことがある。中学生の頃だった。お皿とか、お箸とか、なんてことないモノたちが急に話しかけてきたのだ。頭は正常だった(と思う)。それは、この世界の裏側から、モノたちの世界の方から、じっと見られているような感覚だった。その謎現象は気づけば治っていたのだけれど、カミラ・グルドーヴァが描くのも、そんな裏側の世界の声だ。

グロテスクなのに美しく、重たいのにポップ。彼女の作品の魅力はそんな両義性にある。十三の短編には、「ミシン」「人形」「虫」「缶詰」など共通のモチーフがちりばめられ、その世界はとにかく奇想天外だ。果物の皮をむくようにするすると自分をほどく女性が現れたかと思えば、墓場で働く夫が突然死体を持ち帰ったりする。しかもその死体は、山高帽とフリルのワンピースを身につけ、まぶたがぱっちり開き、まるで人形がこちらを見ているようだ。

裏側の世界の住人たち。それは、人形や、ネズミや、工場で働く女性であったりする。表から排除されたモノたち。ここではモノの方が生き生きとしており、人間たちはどことなく人形めいている。「まるで同じ工場で作られたみたい」だったり、妊娠して「ドールハウスになったような気が」したりするのだ。

やたらと屋根裏部屋が出てくるのも、偶然ではないだろう。登場人物たちはむしろそこで安堵しているように見える。屋根裏部屋に不要なモノを放り込むのは、表の世界を成り立たせるためだ。けれど、それらはかつてのわたしたちの一部なのであり、埃や蜘蛛の巣にまみれて、今もじっと息をしている。

「尿」や「血」などで彩られるのも、カミラ・ワールドの特徴だ。例えば、「ワクシー」の主人公は、ズボンをはいたまま小便をする、「腐った牛乳とネズミが混ざったようなにおい」のする若い男を家に連れて帰る。この不気味なものもまた、裏側に置いてきたもの、屋根裏部屋に放り込んだものだ。作者はそこに光をあてる。

「アガタの機械」は、十一歳の女の子たちの白昼夢のような物語だ。風変わりな天才少女アガタと「わたし」は、奇妙なミシンに没頭していく。そのミシンを動かせば、ピエロや天使の男の幻影が現れるのだ。白昼夢とは、表と裏のあわいに現れるものだ。それはぼんやりとして、魅惑的で、中毒性がある。もちろん、二人の濃密な時間も永遠には続かない。大人になった「わたし」は幻影のトラウマを抱え、アガタに至っては、四十歳を過ぎてもまだ屋根裏部屋で一人ミシンを踏んでいるのだ。その姿はなんとも切ない。まるで白昼夢に飲み込まれてしまったようだ。

表題作の「人形のアルファベット」は、たった二行の謎めいたメッセージだ。「人形のアルファベットは十一文字でできている。ABCDILMNOPU」。わかるのは、人形が言葉を持っているということだ。だから、人形やモノたちが喋り出してもなんら不思議はないし、思えば、だれもが人形と心を通わせていた時期がある。そこにはわたしたちの知らない物語がずっと豊かに潜んでいる。

書誌URL:https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309209234/