ためし読み - ノンフィクション

ニューヨークの裏と表を知り尽くす、孤高の死体調査官の回顧録ーーバーバラ・ブッチャー『死体と話す』第1章試し読み公開!

バーバラ・ブッチャー 福井久美子訳

2024.09.10

10代からアルコール依存症と鬱病に苦しみ、その回復プログラム中に死体調査官という仕事に出会った著者バーバラ・ブッチャーは、その後23年間、5000を超える死と向き合ってきました。シリアルキラー、孤独死、自殺、そして9・11 ―― 。

バーバラはあらゆる死を、そして生を直視し、自らの苦悩から導かれた慈しみをもって、過酷な現場で闘い続けます。そして彼女が扱う事例の死体たちは、私たちにも生とは、死とは何かと問いかけるのです。『検屍官』シリーズの著者・パトリシア・コーンウェルも激賞した本書、刊行を記念して1章を公開いたします。

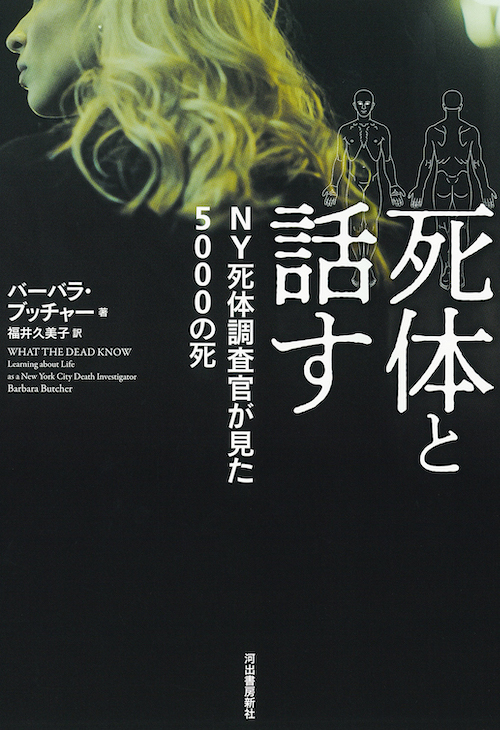

『死体と話す』

バーバラ・ブッチャー

福井久美子訳

一章 縊死した男の怒り

「もしもし、バーバラ? 34分署の管轄区域で首を吊った男の死体が見つかった。ドライバーを呼ぼうか?」。シャーリーンの声は低かった。まるで死体を扱うこの仕事が、人に知られたくない秘密であるかのように。「ええ、シャーリー。イチオシの人を送って。口紅を塗るから五分ちょうだい」。わたしが死体の調査ではなく結婚相手を探しに出かけるかのように言うと、シャーリーンは笑った。

受話器を置きながら、わたしはおなじみのちょっとした興奮を覚えた。施錠されたアパートメントの一室で老人が心疾患で自然死したケースと違って、きちんとした調査が必要なケースに遭遇するといつもこんな感覚を覚える。物事を解明したり、手がかりを見つけたり、謎を解いたり、結果の背後にある原因を突き止めたりすることが好きなのだ。幸運にもそれがわたしの仕事だ。ニューヨーク市検視局(OCME)の法医学調査官(MLI)として、わたしは死亡事故や自殺や殺人などが起きた現場を詳しく調査して、死者がなぜ、そしてどうやって死に至ったのかを突き止める。その過程のすべてが大好きだった。

もっとも、今回は腕にギプスをはめていたため、興奮を身体で十二分に表現できなかったが。硬い材木をのこぎりで切ろうとしたところ、しくじってけがをしたのだ。病気休暇を使い果たしていなければ、自宅で療養できたのに。そんなわけで、その日は外で調査する ―― 仲間内では「巡業」と呼ばれていた ―― かわりに、オフィスで入院患者のケースを処理していた。片手しか使えないし、痛みもあったが、夜勤のシフトで働いていたのはわたしだけで、招集に応じるしかなかった。作業道具が詰まった巡業バッグを取り上げ、愚痴ったり、泣き言を言ったり、自分に同情したりしながら、正面玄関を出てドライバーのところへ向かった。

ニューヨーク市検視局では、ほとんどのドライバーがファーストネームで呼ばれている。ニックとか、ネイサンとか、女性ならモーリーンとか。だが、エヴェレット・ウエルズは品のある紳士的な年長者で、みんなから「ミスター・ウエルズ」と呼ばれていた。「シェイク・アンド・ベイク」〔大急ぎで行く、などの意〕という彼のニックネームとは合わないが、敬意のこもった呼び名だ。このニックネームがついたのは、彼がよく目一杯暖房を効かせながらブレーキとアクセルを交互に踏むからだ。ニューヨーク市検視局には一五人ほどのドライバーがいて、彼は一番優秀というわけではないが、わたしのお気に入りだった。わたしを守ろうとしてくれるし、他のドライバーが車内で昼寝をしたがるのに対して、彼は建物の中まで一緒に行くと言い張った。彼と一緒に組むことが決まると、わたしはいつも喜んだ。

ミスター・ウエルズがわたしの手から巡業バッグを奪った。「レディに重いバッグを持たせるわけにはいかない。どう見たっておかしいだろう」

「ありがとう、ミスター・ウエルズ。わたしと外出することを奥様がご存じだといいけど?」

「奥様は何でもご存じなんでね。これが終わったらケンタッキーフライドチキンがいいかい?」。KFCか、マクドナルドか。すぐに無線で別の事件の連絡が入るから椅子に座ってまともな食事にありついたためしがない。

コールシートに記載された住所に到着した ―― ワシントンハイツ地区にある、食料雑貨店と家族経営の葬儀店との間に建っている荒廃した安アパートメントだ。エレベーターがなかったため、ニューヨークの古びた建物にありがちな何層ものにおいを嗅ぎながら、わたしたちは階段を上っていった。一階はゆでたキャベツのにおい、二階は正体不明な何かを洗剤で洗ったらしきにおい。そして三階に到着した。

一度死者のにおいを知ってしまうと、花屋にいても嗅ぎわけられるようになる。にんにく入りのストロベリーミルクシェイクみたいな、どことなく苦みのある奇妙にあまいにおいだ。この仕事に就いて数週間も経つ頃には、ニューヨークのどのブロックを歩いていても、腐乱死体がある建物を嗅ぎわけられるようになった。

「ここね」。わたしはミスター・ウエルズに言った。

「良かった。膝の調子が悪いんでね」

ケネディという名の若い警官が真っ暗なアパートメントに入れてくれた。薄汚れた窓から街灯の光がわずかに差し込んでいたが、天気の良い昼間でもここは暗いのだろう。

「電気が通ってないんですよ」。警官が口を開いた。「電気代が未払いなんでしょう。捜査班はもう引き上げました。わたしはただの見張り番です」

「あら、冷たいわね。みんなとのんびり過ごすために駆けつけたんだから、あと五分待ってくれれば良かったのに。捜査班は怖がってるみたいだった?」

「そうですね。暗闇の中で首を吊った死体と一緒にいるのは、かなり気味が悪いですからね」。ケネディ警官が正直に答えた。彼が冗談を真に受けたのを見て、わたしは調子づいた。

「それなら、彼らを連れ戻してもらわないと。捜査班が怖がるような現場で、わたしが援護なしで中に入れるわけがないじゃない?」。わたしはしばらく彼の目をじっと見たあと、にやりと笑った。

「ああ、そういうことですか。なんだ」。彼はようやくからかわれていたことに気づいた。「あなたは怖いものなしですよね? だからドクター・ブッチャーって呼ばれるんですか?」

「いいえ。ブッチャーは本名よ」

今度は警官が笑う番だった。「知ってますよ。からかっただけです。この懐中電灯は電池が切れそうでして。ご自分のをお持ちですか?」

ケネディは、ほぼ確実に自殺だと思われることや、廊下を隔てた向かいの住人が二日続けて男の部屋のドアをノックしたが返事がなかったため、警察に通報したことなどを話してくれた。住人というものは、隣人が気になると決まって真夜中に生存確認をするようだ。警察にかかってきた電話が午前三時だったことから、少なくともそう思える。死にはそういうところがある。壁の小さなすき間から死のにおいを感じ取り、熟睡していても気づいて目が覚めてしまう。

周囲を見まわして、不法侵入か強盗かけんかの痕跡を探したが、すべてにうっすらとほこりが積もっていて、誰かが触った形跡はない。部屋のドアも窓も施錠されて、しっかり閉まっている。だからといって殺人の可能性を除外できるわけではないが。殺人者だって鍵を持っているし、大抵の場合アパートメントのドアはオートロック式だ。自己発情窒息〔窒息によって性的快感を得る危険な性行為のこと〕の最中に、誤って縊死した可能性もある。そうしたケースをわたしは「わんぱくゲーム」と呼んだ。

散らかった室内を歩きまわっていると、「もうだめだ」という叫びが聞こえてきそうな、もの悲しい独特のにおいがした。カビくさい書類と絶望感が合わさった酸っぱいにおいだ。床に張られている細幅のオーク材は、上塗りが剝がれ落ちて、おがくずのような淡い色に変色していた。安楽椅子は安楽どころか、シートからばねが飛び出している。読まれた形跡のない新聞とテレビガイドが積んであった。この壁を最後に塗ったのは六〇年代だろう。当時はアボカド色の冷蔵庫が流行ったが、壁のペンキがあれと同じような色だったからだ。

懐中電灯の明かりが、五〇代後半ぐらいの太った白人の男を照らし出した。男は寝室のドアの上を横切るパイプからぶら下がっている。はだしの足が床に着き、膝を曲げて背中を丸め、前屈みのような姿勢で立っていた。近くには小さなスツールが倒れている。顔は赤く腫れ上がり、唇の間から紫色に変色したぶあつい舌が突き出ていた。二重あごに隠れて見えないが、あごの下がきつく締め上げられたために口が開いたのだろう。

電気スタンドを点けようとしたが、こちらもだめだった。懐中電灯で遺体を調べたが、争った形跡はなかった。防御創も外傷もない。争ったのであれば、ひっかき傷がつくか、爪が折れるか血がつくか、あるいは顔にすり傷が残っているものだ。まぶたを引き上げると点状出血が見つかった。頭部の血圧が上昇して、眼球やまぶたの裏側にある薄膜の毛細血管が破裂してできたものだろう。首の吊り方が中途半端だと、頸動脈から脳に血液が運ばれ続けるものの、やわらかい頸静脈は圧迫されて血液の行き場がなくなる。この男に点状出血がなく、顔が真っ赤でもなく腫れ上がってもおらず舌が突き出ていなかったら、わたしは他殺を疑っただろう。この男が殺されて、自殺であるかのように偽装された可能性は残っている。だが、それは簡単ではない。この男を持ち上げるには屈強な男が二人必要だし、部屋には邪魔な物もあっただろう。グラスが割れたり、コーヒーテーブルがひっくり返ったり、ラグの角がたわんだりするものだ。この男が完全に首を吊り、脚がぶらぶらと揺れている状態だったら、頸動脈が圧迫されて血流が途絶え、索状痕より上にある顔は真っ青になっていただろう。ニューヨークの安アパートメントは天井が低いため、そのようなケースはほとんど見たことがないが。

警官が懐中電灯で死者を照らす間、わたしはせっせと写真を撮った。一九九二年にこの仕事を始めたときはポラロイドカメラを使っていて、フラッシュをたくたびに影が揺れて、死者がちょっと動いたように見えたものだ。不気味だった。暗闇で作業するのは好きではなかったし、必要以上に長居するつもりもなかったが、遺体と部屋の状態をくまなく記録しなければならなかった。弁護士がよく言うように、「記録しなければ、それは起きなかったことになる」からだ。

まずは四方から部屋全体の写真を撮り、それから遺体に近づいて前後から全身を撮った。頭と首にピントを合わせながら、紐の位置やパイプのところの結び目を撮った。誰かに質問された時に備えて、報告書の裏づけとなる予備の写真を大量に撮ったが、物資担当のローリーは、わたしがほぼ一人でフィルムの予算を使い切ってしまうと頭を抱えていた。

懐中電灯で照らしながら室内をチェックし、書き置き、医療記録、近親者に関する情報、ドラッグ、アルコール類、立ち退き勧告など、この男の身元を特定し、自殺をはかった理由を示唆する手がかりを探した。書き置きは見つからなかったが、驚くことはない。自殺者のうちでメッセージを残す人は三人に一人しかいないのだから。裁判の通告書、診断結果、恋人からの絶縁状といった「人生の不調」を示す証拠も見つからなかった。もっとも、自ら人生を絶つ理由は深いものだ。自殺の引き金となったと思われる出来事もわからない場合が多い。

これは自殺で、不審な点は一つもないとの結論に至った。陰うつな部屋からは憂うつと絶望感をひしひしと感じ取れた。この人物が人生を謳歌した形跡はなかった。実のところ、生きていた痕跡もごくわずかだった。男はなぜ死にたいと思ったのか、その理由を示す証拠を見つけたかったが、散らかったこの暗闇の中では不可能だ。電力会社に電気を止められたことがとどめの一撃になったのだろう。

ケースからバックナイフを取り出し、ぶら下がっている男のそばにスツールを引き寄せて、紐を切って男を床に降ろすことにした。いつもは左手で紐を握り、右手で紐の結び目の上あたりを切って、できるだけそっと死体を床に降ろす。こうするのは、紐と首回りの結び目を保存して病理学者に確認してもらうためであり、死体に死後損傷をつけて解剖室で混乱を招かないようにするためでもある。

体は重い。文字どおりずっしりと重い。屈強な男でも、片手で遺体を降ろすのは難しいが、わたしは遺体を安定させて、少しだけゆっくり降ろせる。何度かやれば、遺体の重さや次の展開を予測できるようになり、静かに降ろせるようになるだろう。だが、くやしいことに、今回はできない。左腕と左手がギプスで固定されているからだ。廊下で待っているミスター・ウエルズは遺体を降ろせそうにないし、わたしの仕事を警官にやらせるのも不適切というものだ ―― 組合の規則やらなんやらの関係で。だが心配はいらない。間もなく、二人の屈強な男たちを乗せたモルグのワゴン車が遺体を引き取りにやって来る。あとは彼らがやってくれるだろう。わたしはオフィスに無線で連絡して状況を説明し、モルグの技師たちに、結び目の上を切って遺体を慎重に降ろしてほしいと頼んだ。

わたしは遺体のつま先につけるタグに署名して警官に渡した。現場を警察に開放し、わたしがここにいたことを証明するためだ。つい最近、同僚が「車中調査」をやって非難されたばかりなのだ。その同僚の仕事ぶりがあまりにいい加減で、車から出ようともせず、ただ警官に「自然死に見えるか? ならタグをこっちに投げてくれ」と大声で頼んで済ませたため、「車中調査」というジョークが生まれたのだ。

この件を終えたあと、店内でフライドチキンを食べる時間がなかったため、ミスター・ウエルズとわたしは125番通りに車を停め、ドライブスルーで買ったチーズバーガーを車内で食べた。人々が夜遅くまで起きている住宅地では、できたてのファーストフードにありつける。

ミスター・ウエルズが鼻を鳴らした。「ふん。ランディはいつもランチにカフェに連れてってくれるがね。いい店をたくさん知っている。洗練されているからね」

「昼番に戻れたら、しゃれたビストロに連れてってあげる。それでいい?」。腕がズキズキ痛むせいで、わたしは機嫌が悪かった。

オフィスに向かう間、ミスター・ウエルズは、けがをしているわたしが働かなければならないのは不公平だとぶつぶつと文句を言った。「意味がわからんね。愚かな連中のせいできみのけがが悪化してしまう」

机に戻ると、わたしはポラロイド写真とメモを広げて、翌朝検死をおこなう法病理学者(監察医)のために報告書を書き始めた。テレビ番組のイメージと違って、病理学者が死亡現場に調査に行くことなどめったにない。病理学者のスケジュールはきっちりと組まれていて、検死、薬毒物検査、組織検査、脳解剖などで多忙を極める。言うまでもなく、事務作業も膨大にある。病理学者が検死の途中で検死台を離れて、犯罪現場へと走り出すなんてあり得ないのだ。わたしはオフィスで仕事を始めるが、勤務時間のほとんどを街頭で過ごし、要請に応じて現場に向かう。

かつての病理学者たちは、現場での遺体の調査を警察または認定検視者(葬儀屋が多かった)に頼らざるを得なかった。だが医学的な知識がないと、死体が腐敗していく過程であれ病気による自然死であれ、死因とは関係のないアーティファクト〔検視官の誤解を招くようなものが見つかったり、外見が変化したりする現象〕によって判断を誤る恐れがあった。そこでわたしのメンターでもあるドクター・チャールズ・ハーシュの提案により、検視局とニューヨーク市警察の両方で、経験豊富な医師助手に調査と法医学を学ばせて訓練することになった。法医学調査官の仕事は、死因とその経緯を特定することだ。たとえば銃創があった場合、死因は明らかでも、死に至った経緯は殺人か、自殺か、あるいは事故だった可能性がある。現場の状況を調査するのが法医学調査官の仕事なのだ。暴行の形跡はあるか? 部屋は施錠されていたか? 自然死を示唆する証拠はないか? そして何よりも、物理的な証拠に照らして話の筋が通っているか? わたしたちは監察医の目であり、耳でもある。わたしたちがきちんと現場検証をやらなければ、解剖室で監察医が当てずっぽうに検死しなければならなくなる。

現場の写真をじっくり検証すると、カメラのフラッシュで遺体と部屋がはっきりと写し出されていた。実際、アパートメントの室内にいたときよりも、ポラロイド写真の方がより詳細に確認できる。よくあることだ。現場にいるときは、その瞬間に五感で感じ取れる情報をせっせと吸収する。何が起きたのかを分析するには、時にはその部屋から一歩下がって観察する必要がある。箱の中に死者がいるときは、箱の外で考えるようになる。箱の中が真っ暗で何も見えないならなおさらだ。写真の中の部屋はさらに陰気に見え、家具は土色をしている。縊死した男の背後には雑然としたベッドがあり、一度も洗ったことがなさそうな黄ばんだシーツが見える。死者の頭の背後には、オレンジ色の長い延長コードが延びていた。屋外で使うコードだ。男はこれで首を吊ったのか。これなら首を吊っている最中に切れることもないから、賢い選択と言える。次の写真を見ると ―― 延長コードが壁のコンセントに差さっているのがわかった。電気が流れているということか?

しまった。電気は止められていると思ったのに。

震える指でアパートメントに電話をかけながら、警官が出てくれますようにと祈った。お願い。早く……電話に出てよ。モルグの技師たちがまだ到着していませんようにと、さらに強く祈った。

「はい、もしもし?」

「頼みがあるの。誰も遺体に触れさせないで」

「了解。どうしたんですか?」

「電気スタンドのところに行って、電球がねじ込まれているか確認してほしいの」

「電球が……何ですって?」

「ええと……電球がソケットにねじ込んであるかを確認して。待ってるから」

ゴツンと受話器がテーブルに置かれる音が聞こえた。しばらくしてケネディ警官が戻ってきた。

「光あれ! ですよ」と彼が言い、わたしはほうと深く息を吐いた。「一体どうしたんですか? 電球を緩めてあるってどうしてわかったんですか?」

モルグの技師たちがまだ到着していないことを確認したあと、わたしは、男が自分の体を降ろそうとして誰かがコードを切断したら感電死するよう細工をしたのだと説明した。電球を緩めて照明が点かないようにして部屋を真っ暗にし、あたかも電気を止められたかのように偽装する。さらに、身体から離れたところにあるコンセントに延長コードを差す ―― すべてがよく練られている。ケネディ警官がコードのプラグを抜いて、他に罠が仕掛けられていないかチェックする間、わたしは電話を切らずに待った。

これは怒りの自殺だ。

この男は世の中を憎悪するあまり、自死するだけでは物足りなかったのだ。誰でもいいから、自分を降ろすためにコードを切ろうとする者を感電死させようとしたのだ。おまけにすべてが綿密に練られていた。片腕がギプスで固定されていなかったら ―― 不便だの何だのと何日も文句をたれたが ―― 、わたしが道連れになっていたかもしれない。

のこぎりで腱を負傷するというちょっとした不運が、わたしの命を救ってくれようとは ―― しばらくそのことを考えてから、あとで掘り下げようとメモした。この事件のどこかに重要な教訓があるはずだ。まさかの時に備えて、わたしはいつもメモを取っていた。しかし危なかった。わたしは縊死した男のこと、自死した理由、なぜ他の人まで巻き込もうとしたのかを延々と考えた。これは不幸な人が仲間をほしがったケースなのか? つまり彼はあまりにみじめで、誰かを道連れにすることで救われようとしたのか? 自分の苦しみを無視した世の中を罰したかったのか? あるいは人々が自分の噂話をしてくれるのを期待して、自分の足跡を残そうとしたのか? おそらく彼はただの孤独な人で、どんな形でもいいから人の記憶に残りたかったのかもしれない。そんなことを考えていたら、群衆に向けて銃を乱射した挙げ句に自分の頭を撃ち抜いた人たちの事件をいくつも思い出した。どうして自分を殺して終わりにしないのだろうか?

*

その通りだ。どうして自分を殺して終わりにしないのだろうか? それはまさに少し前にわたしが自問したことでもあった。四年ほど前、わたしはどん底を味わっていた。情けないアルコール依存症者だったわたしは、むさ苦しくて狭いワンルームで寝起きしながら、マディソン・アベニュー近くのボタン屋で日雇い労働者として働いていた。自分はその程度の人間だと思っていたのだ。

幼い頃からうつ病と自殺願望に悩まされたわたしは、一〇代前半をみじめに過ごした。子どもの頃から不安になりがちで恐怖心が強く、思春期のホルモンも役には立たなかった。高校で出会った新しい友だちが、ドラッグとアルコールとセックスでハイになる生き方を教えてくれた。経験したことのない高揚感ですっかり夢中になった。常にハイでいたいと思うようになった。もちろん、楽しい時間はほんのひとときだったし、問題もはらんでいたが、現実逃避ができれば良かった。そんなわけで、こうした悪癖のせいで勉強が疎かになり、大学に出願しそびれても、刹那的には気分が良かった。いや、最高だった。

州立大学の奨学金を獲得したが、パーティ通いに忙しくて願書を書かずに放置した。高校卒業後は単純労働をやって、歯科技工士の作業場の上階にある月額七〇ドルの部屋にかろうじて住める程度の収入を得ていた。そこはマサピーカ消防署の隣で、ロングアイランド鉄道の駅の向かいだったため、熟睡できる環境ではなかった。一つのバスルームを見知らぬ六人の住人たちと共有した。キッチンはなく、ホットプレートが一台しかなかったので、食事もあまり取らなかった。ディスコの席料と数杯のドリンク料を払うお金があれば、それで十分だったのだ。

ありがたいことに、世の中には本人が気づかない資質に気づいて、導いてくれる人がいるものだ。雇い主のシーリア・ストロウは、わたしが本当は賢くて有能なのに、どうしてその能力を役立てないのかと疑問に思ってくれた。ミセス・ストロウは、ロングアイランドにある老人ホームの取締役だった。その施設でのわたしの仕事は、備品を管理し、認知症患者に一種の「現実見当識訓練」をすることだった。要するに、曜日や日付の書かれたフラッシュカードを掲げて、大統領は誰か知ってますかなどと訊くのだ。記憶が混乱した人たちに、あなたは施設にいるんですよとか、配偶者は亡くなったんですよとか、お子さんは他のところに住んでるんですよといった、誰も思い出したくないことを思い出させる仕事だ。

ミセス・ストロウは、医師助手という仕事があると教えてくれた。研修医のような仕事で、四年間勉強するだけでなれるという。給料は良いし、実用的なキャリアも積めそうだし、魅力的に思えた。願書を何通も書くのが面倒だったので、ストーニー・ブルック大学にしか願書を送らなかった。面接の前夜、わたしはクラブに出かけて泥酔した。帰宅したのは朝の五時で、面接は朝九時からだった。大学まで車で一時間かかる。ええい、構うもんか。ちょっとだけ仮眠を取ろう。仮眠から突然目を覚ました時、自分がどこにいるのかわからなかった。しかもすでに遅刻しているではないか。シャワーを浴びる時間も着替える時間もなく、充血した目を開けているのがやっとの状態で、たばことジンのにおいをぷんぷんさせながら大慌てで大学へ向かった。

ストーニー・ブルック大学は不合格だった ―― さもありなん、だ。わたしは不合格だったことを恥ずかしく思い、泥酔した自分に失望したが、翌年には何とか持ち直してロングアイランド大学ブルックリン校に合格した。キャンパスは都市部にあり、由緒あるブルックリン・パラマウント・シアターで講義を受けたが、見事なロココ様式の天井に目を奪われて、脾臓の機能の講義なんてどうでも良くなった。蔦に覆われた壁もソロリティ〔女子学生の社交クラブ〕もなかったが、ついに大学生になった自分を誇りに思った。学ぶことや、物事を知ることの楽しさに目覚め、飲酒のペースは落ちていった。カリキュラムには科学と実践的なトレーニングが組み合わされていた ―― 解剖学と生理学、化学と病理学、傷を縫合する方法、経鼻胃管を挿入する方法、心電図の見方、骨折した腕を固定する方法など。わたしを本格的に目覚めさせたのは診断に関する講義だ。きわめて重要な内容だった。症状を調べ、病気の知識ベースを構築し、物事を解明し、謎を解き、人を助けることができる。科学に夢中だった子どもの頃の思い出がよみがえり、自分にも重要なことができると思えるようになった。わたしは人の役に立てるし、ひとかどの人物にもなれる。

あれはわたしにとって初めての「神の一矢」だったのかもしれない。「神の一矢」とは、高次元の力によって予期せぬ幸運がもたらされる瞬間、つまり神意が働く瞬間のことだ。たとえば、車の進路に足を踏み入れそうになった時に、見知らぬ通行人にぶつかって車に轢かれずにすんだ瞬間。あるいはカフェで出会った見知らぬ人が、コーヒーとあたためたコーンマフィンを食しながら、貴重なアドバイスをくれる瞬間。シーリア・ストロウが励ましてくれなかったら、わたしは今もあの老人ホームで、みんなが忘れたがっていることをせっせと思い出させていただろう。

サウスブロンクスの病院の外科で新米の医師助手として採用されたわたしは、やるべき事をたくさん抱えて忙しい日々を送った。当時そこはずさんな職場で、研修医制度はなく、医師助手に何でもやらせてくれたのだ。さらにわたしは、セント・マークス・プレイスにある無料の婦人科病院でボランティアとして働き、四人の優秀な女性医師たちと一緒にプライマリーケアやパップテスト〔子宮頸がん細胞診〕などをおこなった。そこで出会った友人が、別の場所に引っ越した際に、自身のアパートメントの賃貸契約をわたしに引き継がせてくれた。場所はウエストヴィレッジで、正面にブラウンストーンが張られた高級感のあるアパートメントのワンルームだ。家賃の変動がなく、建築当初からの手の込んだ細工が残されていた。たとえば暖炉や天井じゃばら〔天井と壁の接する部分に取り付ける帯状の装飾〕が残っていて、ベッドルームのドアにはトランサム〔ドアと上の明かり取り窓を仕切る横木〕がついていた。ペンキは何十年も前に塗られたきりで、すべてのものが色あせていたが、気にならなかった。オールドニューヨークスタイルのアパートメントに住むのは初めてだったし、それだけでわくわくしたのだ。

カリフォルニア州にあるカイザークリニックでの短期労働を含め、いくつかの仕事と昇進を経たあと、わたしはコロンビア大学で公衆衛生学の修士号を取得した。当時は公衆衛生にとっての謎であり、悪夢でもあるエイズが現れたばかりだった。わたしは疫学を勉強した。医学の中でも調査重視のこの学問を通して、エイズがどこから来て、何が原因で、誰がどういう理由で罹るのかを調べた。

やがて病院の管理者として有望なキャリアをスタートさせたわたしは、アパートメントを改装しながら、この部屋を特別なものにしている手の込んだ古い細工の意味を明らかにしていった。たとえば暖炉。どうしてこんなに浅い作りなんだろう? ああ、わかった。セントラルヒーティングが標準装備される前、ここで燃やされていたのは薪ではなく石炭だったんだ。出窓の両側にある木製のパネルの中が空洞みたいだけど、そこはどうなっているんだろう? 寒い冬に冷気を遮断できるよう、中には装飾が施された木製の雨戸が格納されていたんだ。なるほど。わたしは身のまわりの環境や自分のことに気づくようになった。家にも仕事にも満足していたし、わたしでも人の役に立てると思えるようになった。陳腐な言い方だが、善良な市民になり始めていたのだ。幸せで、人生が充実していて、すばらしい女性と付き合っていた。だが、依存症は自然に治るものではなく、数年もすると心の中に悪魔が戻って来た。間違った人を好きになり、再び酒に溺れ、七年付き合った魅力的で知的ですばらしいパートナーと別れた。わたしは刺激を探し求め、いくらでも見つけることができた。ドラッグ、飲酒、セックスざんまい。大切な人に噓をつき、巧みに人を操り、思いやりをなくした。みんなを裏切った。何かに秀でることが好きだったわたしは、依存症者としても秀でていた。そしてすべてをぶち壊した。

一つのある騒動が別の騒動へと発展し、わたしの不安定な振る舞いは悪化の一途をたどった。大好きな仕事を解雇された。大家はわたしが改装した部屋をいたく気に入り、自分の部屋にしたいと言い出した。そして賃貸契約の更新を拒否して、まんまとわたしを追い出した。その結果、わたしはアッパー・ウエスト・サイドの薄汚いワンルームに引っ越さざるを得なくなった。さらに、新しい恋人とはさんざんな別れ方をし、二四歳の弟ジョン・ルークは薬物の過剰摂取で亡くなった。身を切られるような喪失感に襲われ、耐えられなくなった。悲惨で底なしのうつ状態に陥った。わたしには何もなく、何者でもなかった。どうして自分を殺して終わりにしないのだろうか?

そこでわたしは酒を飲んで自殺の予行演習をすることにした。数年前にカリフォルニア州で買った銃があったのだ。弾丸の入っていない口径のリボルバーを頭につけて、トリガーを引く。こうやって練習すれば、本番でつい頭を動かして射貫き損ねることもないだろう。一、二度空撃ちしたあと、ウォッカを何杯か飲んで気を失った。酒のおかげで命拾いしたことなどほとんどないが、これはその希少な一回だ。

わたしの人生は心電図みたいだった。物事がうまくいったり失敗したりで、アップダウンが激しい。一年あまりの間に、わたしはゆっくりどん底へと沈んでいった。ある晩、意識を失うほど深酒したわたしは床の上で目を覚ました。むっとするような汗のにおいがするじめじめしたシーツにくるまっていた。階段から落ちたせいで、額には切り傷とあざがあった。泥酔していなければ、こんなことにはならなかっただろうに。吐き気とは比べものにならない、耐えがたいほどのむかむかに襲われた。頭がズキズキして怖くなった。こんな二日酔いは経験したことがない。窓台に止まっている鳩の鳴き声ですら、頭蓋骨に穴が空くかと思うほど響いた。わたしは死にたかった。こんな状況は変えなければならない。

============

続きは単行本

『死体と話す』でお楽しみください

============