ためし読み - 日本文学

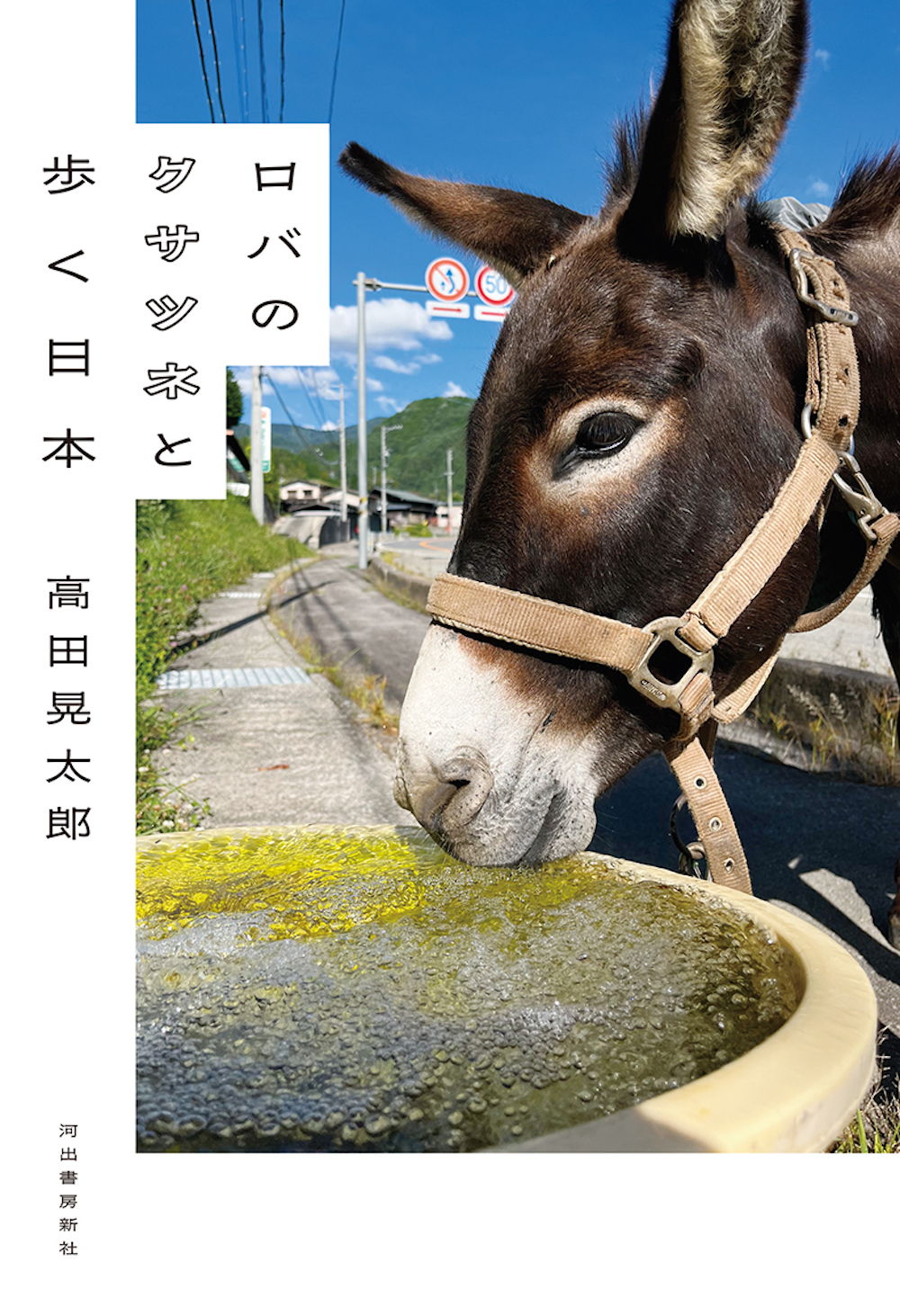

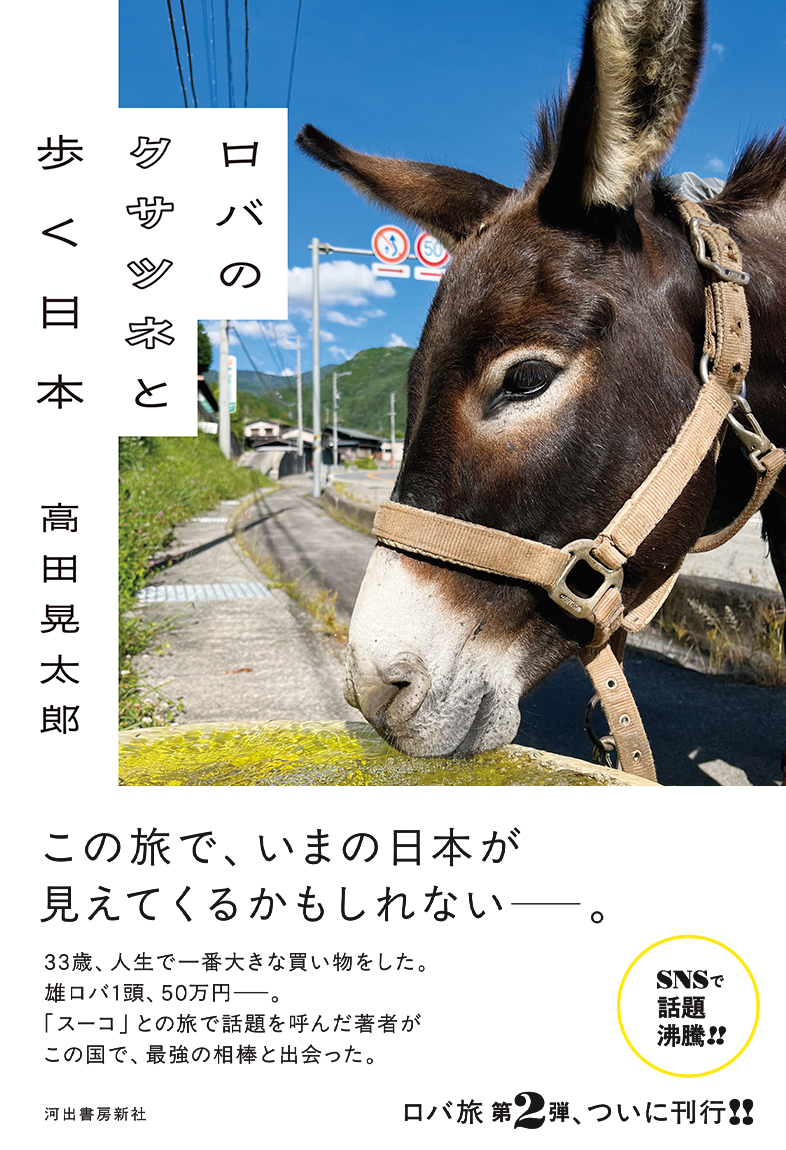

『ロバのクサツネと歩く日本』刊行記念 試し読み

高田 晃太郎

2025.07.30

こんにちは。高田晃太郎です。

「ロバとどこまでも歩いてみたい」。そんな思いから、栃木県の牧場で出合ったロバの「クサツネ」と共に2023年夏から1年2ヶ月、日本中を徒歩で旅しました。

日本では、ロバは誰もが知る存在でありながら、身近で見たことがある人はほとんどいません。それもそのはず。この国で、ロバは多くとも数百頭と言われる珍しい動物なのです。そんなロバが荷物を背負って現れたら、人々はどんな反応をするでしょうか。本書では、ロバがいたからこそ生まれた人々との出会い、そして、それまで牧場から出たことのなかったクサツネがいっぱしの「旅人」になるまでの物語でもあります。

「この時代にロバと旅をするなんて夢みたいな話だ」。クサツネを譲ってくれた牧場主はそう語っていましたが、振り返れば、まさに夢のような旅だったなと思います。私はいま、北海道の海辺の町でクサツネと共に暮らしています。ここで塩を作り、クサツネと共に行商することが目標です。旅を始める前は予想だにしなかった塩の行商。なぜそこに行き着いたのかは、本書でぜひご覧ください。

以下に『ロバのクサツネと歩く日本』の冒頭を公開します。どうぞお楽しみください。

==ためし読みはこちらから↓==

第一部

栃木→山口

ロバを買う

三三歳の夏、人生で一番大きな買い物をした。

五歳の雄ロバ。五〇万円。

以前旅したモロッコなら一万円、欧米でも一〇万円あれば買えることを考えると、日本のロバは世界一高いといえるかもしれない。会社を辞めて一年半がたち貯金をそろそろ心配していた時だから、我ながら思い切った決断だ。

京都の実家からバスと電車を乗り継ぎ、ロバが待つ栃木県の那須高原へ向かった。JR黒磯駅で降りて、郵便局のATMで現金を引き出す時は手が震えた。不慣れな緊張からか、カードを抜き忘れてしまい、気づいた時には警察署に届けられていた。

ロバを買ったのは家で飼うわけでもなく、乗って移動するためでもなかった。荷物を背負わせ、日本中を徒歩で旅する相棒として必要だった。

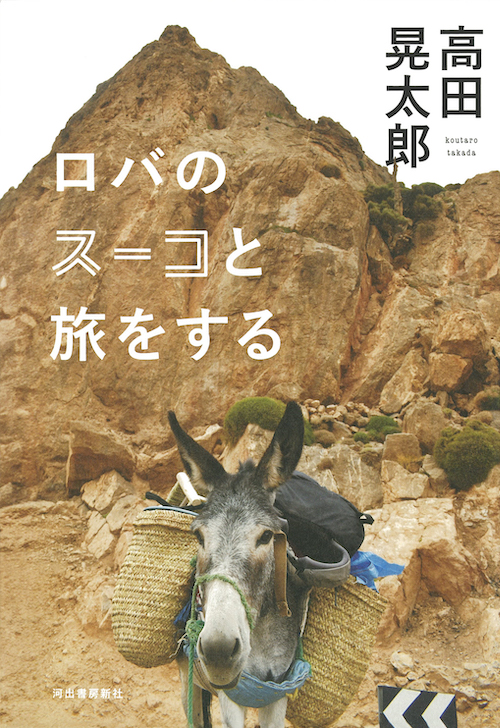

七年前の二〇一六年に、モロッコで荷物を運ぶロバに出合って以来、イラン、トルコ、モロッコで計五頭のロバと旅をし、歩いた総距離はざっと五〇〇〇キロに上る。

しかし海外ではビザの制約で滞在日数が限られるため、歩き続けたい気持ちをいつも抑えて旅を切り上げねばならなかった。ロバと関係を深めた矢先の別れは、いつも心に物足りなさを残した。次にロバと歩くなら日本だ。ビザがいらない日本なら、思う存分ロバと旅ができると思った。

私がロバのことを単なる荷物持ちではなく「相棒」と呼ぶのは理由がある。私にとって、ロバはずっと一緒にいたいと思える人生の達人だからだ。

どこにでも生えている雑草を嬉々として食べる姿は、「幸せなんてその辺にいくらでも転がっている」と言わんばかりだ。何をするでもなく、じっと佇んでいる姿は悟りを開いた僧侶のように見える。一方で、雌に振られると清々しいほど泣き叫ぶ。「自分もロバのように生きたいよ」と何度思わされたか知れない。

五〇万円を懐に入れた私は、黒磯駅前から那須ロープウェイ行きのバスに乗り込んだ。夏休みシーズンが始まったばかりとあって、車内は観光客でにぎわっている。バスは木漏れ日が心地よい森を縫い、標高を上げていく。

一番前の席で流れゆく景色を眺めながら、私はこれからの旅路に思いをはせていた。

日本の道をロバと歩けば、人々はどんな反応をするだろう。いい年をした大人がロバと野宿していたら気味悪がられるだろうか。それとも案外、応援されるだろうか。この旅を通じて、いまの日本人の姿が見えてくるかもしれない。

三〇分ほどバスに揺られ、一軒茶屋の停留所で降りた。そこから一五分も歩くと、目的地の「南ヶ丘牧場」が見えてきた。

南ヶ丘牧場は標高七〇〇メートルの高原にある入場無料の観光牧場だ。牧場で作られる乳製品やソフトクリーム、ヒツジやヤギなどの動物との触れ合いが人気で、家族連れに愛されている。

私にとって特別なのは、二〇頭近いロバがいることだった。子どもたちは柵の外から餌をあげたり、ロバに乗って園内を歩いたりできる。動物園では脇役に追いやられ、目立たないロバが多い中、ここではロバが主役級の存在感を放っているのだ。昭和末期には一〇〇頭を超えるロバがいたというから、その歴史に驚かされる。

私がここを訪れるのは二回目だった。

牧場に近づくにつれ、二ケ月前に初めて見学に来た時のことを思い出し、自然と顔が緩んでいった。

日本のロバは多くとも数百頭しかいないと言われている。最初はどこで手に入るのか見当がつかず、途方に暮れた時期もあっただけに、二〇頭近いロバと対面した時の興奮──「お前ら、ここにいたのか!」と抱きつきたくなったあの熱い気持ちが、再び胸によみがえってきた。

「荷物を背負うロバの姿がSNSで炎上しないか、少し心配ですけどね」

二ケ月ぶりに再会した飼育員の東悠人さんはそう言った。ロバの販売についてメールで問い合わせた時から対応してくれている東さんは、私より五つ年下の男性である。

SNSが全盛のいま、彼の心配はもっともなことだと思う。人間が自ら荷物を背負うか、リヤカーを利用すれば、ロバに負担をかける必要はない。そう指摘されれば確かにそのような見方もあると納得できる。

しかし、私は別のことを考えていた。荷物を運ばせることはロバにとってつらいだけだろうか。人間と同じく、動物にとっても何が幸せかは一概には分からない。何事もなくのんびり暮らすことに幸せを感じるロバもいるかもしれない。一方、旅をして各地を行き交うのが性に合っているロバもいるだろう。荷運びのような役割を与えられることで生きがいを見出す場合だってあるのではないか。私の勝手な思いでロバを巻き込む旅であることは分かっているが、これまで一緒に歩いたロバたちからはそんな充実感のような反応も確かに感じてきたのだった。

私はさっそく、前回の見学で気になっていた五歳の雄ロバを見せてもらうことにした。人間でいうと二〇代中盤にあたるそのロバは、茶色の毛に覆われ、目の周りと鼻先が白い。日本のロバは灰色が多いが、私は茶色こそがロバらしい色だと思っていた。

ところが、廏舎から出てきたその姿を見て、あれっと思った。腰の骨が出っ張り、あばらも浮き出ている。初対面した五月は冬毛に隠れていて気がつかなかったが、夏毛に生え変わった現在の姿は、率直に言えば貧相に見えた。

これから私はロバに二〇キロほどの荷物を背負わせ、毎日二、三〇キロを歩くつもりでいる。このロバは果たして旅に耐えられるだろうか。

牧場側との事前のやり取りでは、私はロバと三日間テントで過ごしながら、相性を見たり、実際に荷物を背負わせてみたりして、購入するかどうか決められることになっていた。私は落胆を隠しながら、東さんに「もう一頭も見せていただけますか」とたずねた。

前回見学した時、もう一頭、販売可能な茶色のロバがいた。最初のロバの異母兄弟だそうだが、連れてきてもらうと、体格がしっかりしているように見えた。人に慣れていて、リードを引かれるとおとなしく従う。私はこのロバをキャンプ地に連れて行き、一日過ごしてみることにした。

キャンプ地は牧場の畑の奥に用意されていた。アキアカネが飛び交い、隣の林では夕暮れでもないのにヒグラシの鳴き声が幾重にも響いている。

私は草が短く刈られた一角にテントを張り、ロバを五メートルのロープで杭につないだ。ロバにとっては牧場の外に出るのも、長いロープでつながれるのも初めての経験だ。そわそわして動き回っているうちに、ロープに足を引っ掛けて転んでしまった。それでやさぐれてしまったのだろうか。洗面器に水を入れてやると、反抗期の子どものように、口を使ってひっくり返した。さらに前脚で地面をかき始めた。イライラしている証だ。それは日付が変わる頃まで続き、翌日も朝早くから地面をかいている。

これじゃ厳しいな。まだ丸一日もたっていないのに、私はそう思ってしまった。このロバは神経質すぎる。これまで私が共に旅をしたロバたちは、出合った翌日にはもう荷物を載せて出発することができた。でもそれは彼らが使役動物として働き慣れていたからだ。外国の働くロバと、日本で安穏に暮らしてきたロバとの違いを私は痛感した。

私はこのロバを牧場へ戻し、元々買うつもりだった痩せたロバを再度見せてもらった。

やはりあばらは気になるが、足が長くてすらっとした印象だ。人にも慣れていて、仲間のロバの尻をくんくん嗅いでいるところを見ると、なつっこい性格らしい。東さんによると、もうすぐ六歳になるこのロバは去勢済みで、子ども向けの乗ロバの訓練を始めたばかりということだった。

リードを引いてキャンプ地に連れて行くと、ロバは青草を食べ始めた。ただの草なのにせんべいを嚙み砕くかのような音を立て、休む間もなく口を動かしている。その姿は楽しげで、ずっと見ていられそうだった。

ロープでつながれても前のロバより落ち着いていたので、私はロバの背中に荷鞍を載せた。ロバは慣れないものを付けられてそわそわし始めたが、やがて再び草を食べ始めた。モロッコから持ち帰った左右対のカゴを載せても平然としている。合計三〇キロ入るこのカゴに、五キロの水が入ったタンクを両側に入れると少しの間動き回っていたが、すぐに落ち着きを取り戻した。

だが突然、けたたましく鳴いた。

ヴァーヒーッ! ヴァーヒーッ! ヴァーヒーッ! ……

長い吐息から始まり、嗚咽を五度、六度と繰り返した。

これがロバの鳴き声なのだ。意外な鳴き方をする動物ランキングがあれば、ロバは間違いなく上位に入ってくるだろう。声量は大きく、そして長い。この小さな体のどこからそんな声が出るのだろうと思う。鳴くというより叫ぶ。全身を使って叫ぶ。私の耳にはいかにも悲しそうに聞こえる。

面白いのはその後だ。鳴いたらすっきりしたのか、何事もなかったかのようにまた草を食べ始めた。嬉しい時も悲しい時もいちいち大げさに表現するのがロバの特徴なので、断末魔のような叫び声を上げたとしても基本的に心配することはない。この時も、ちょっとした違和感を派手な鳴き声で表しただけなのだ。

それでも少し様子を見てから、水タンクを入れたまま公道へ出た。後ろからの自転車のブレーキ音に驚いて駆け出しそうになったり、私が立ち止まると落ち着かなくなったりしたが、それは慣れの問題だろう。ロバは新しい物事が苦手な反面、一旦受け入れると順応する柔軟さも持っている。夜も鞍をつけたまま過ごさせたが、このロバは地面をかくことはなかった。

翌日、タンクの水量を倍にして坂道を試すと、上りも下りも淡々と歩き、道草を食う余裕まで見せた。最初は欠点ばかりが目立ったが、良い点にも目を向けるべきだと私は自分に言い聞かせた。

このロバは私好みの茶色の毛と優しそうな瞳を持っている。足が長くて体高もある。歩いた距離は五キロ程度だったが、私はこの時点で、このロバを買う意思をほぼ固めた。

体格は親からの遺伝も大きいだろうが、毎日運動して十分な食事を取れば筋肉もついていくだろう。このロバできっと大丈夫だ。

四日目にロバを購入し、「クサツネ(草常)」と名付けた。キャンプ地に来た初日、食べ慣れた干し草を無視して、青草を食べ始めた姿が印象的だった。だからこれからの道中、「草と常に出合えるように」という意味を込めた。ロバの餌がどこでも手に入るわけではない日本ではどうしても青草頼りになるので、これは私の切なる願いでもあった。

ただ、購入する前に一つだけ条件を付けさせてもらった。まずは約一〇〇キロ先の福島県猪苗代町にある系列牧場を目指し、そこで旅を続けるかロバを返すか決める。一〇〇キロといえば四日で歩ける距離である。私はその間に、このロバが旅に耐えられるか見極めようと思った。クサツネも私をパートナーとして信頼できるか見てくるだろう。ロバは嫌だと思ったら決して動こうとしない頑固なところがある。

途中で立ち往生することがないように、私はさらに一週間、クサツネとキャンプ地にとどまった。最初は、ただそばにいる時間を積み重ねることが大切だと思ったからだ。一日一時間ほど荷物を背負わせて歩く他は、草をはむクサツネの傍で本を読んだり、昼寝をしたりして過ごした。

たまに一人で観光に出かけ家族連れやカップルでにぎわうエリアから、クサツネがぽつねんと立っているキャンプ地に戻ると、私は自分だけ俗世から切り離されているようで寂しい気持ちになった。クサツネも仲間がいる牧場に向かって心細そうに鳴き、私の心をざわつかせることもあった。

クサツネがここに戻ることは、二度とないかもしれない。そんなことを私は外国でロバと旅する時にも思った。クサツネはこれまで仲間とのほほんと暮らしてきたのに、私はこれから荷を背負わせ、いつ終わるとも知れない旅に連れ出そうとしている。

出発の前夜、岡部拓也社長が、牧場のレストランでジンギスカンの壮行会を開いてくれた。翌七月二八日、東さんらと見送りに来てくれた岡部社長は「この時代に、動物と旅をするなんて夢みたいな話だ。安全には気を付けて」と言って送り出してくれた。

******

続きは単行本『ロバのクサツネと歩く日本』にてお楽しみください