ためし読み - 文庫

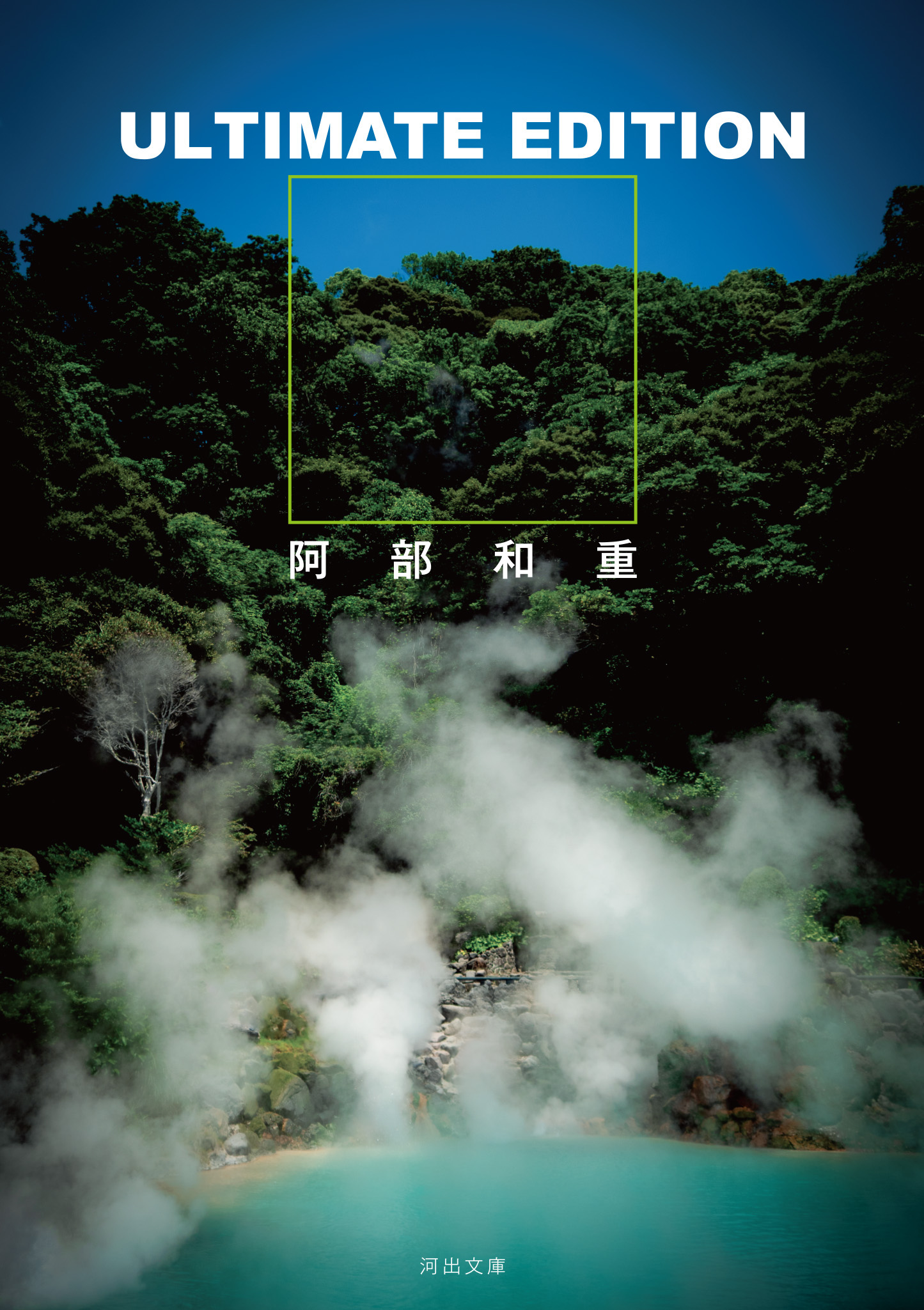

阿部和重インタビュー第1回/「Hunters And Collecters」「Аноун」(河出文庫『ULTIMATE EDITION』刊行記念 全作品解説/全8回)

阿部和重

2025.11.18

老いた教官を訪ねたロシア軍特殊部隊員、「仮想時空修学旅行」で内戦中のシリアへ降り立つ22世紀の高校生、人生の再起をかけた高級車窃盗闇バイト……。

本書『ULTIMATE EDITION』は、一触即発の現代を生きる者たちの無垢な心を円熟の筆致で描いた、アイドルグループ「嵐」や「A.B.C-Z」とのコラボレーション作品を含む、多彩な第二短編集です。

本書の文庫化を記念して、阿部和重作品を知り尽くしたフィクショナガシンによる全作品解説インタビューを配信します(単行本刊行時のものを再編集したものです)。全作品解説インタビューは8回に分けて記事を配信します。

初回となる本記事では、老いた教官を訪ねたロシア軍特殊部隊員を描いた「Hunters And Collecters」、ネットでライブ配信をする家族をめぐる「Аноун」をお届けします。

ぜひお楽しみください。

──『Deluxe Edition』以来、約十年ぶりの短編集です。相変わらずな部分もありつつ、磨きもかかっていて、とても面白かったです。

「ありがとうございます。磨き、かかってましたか?」

──ええ、かかってました。いろんな期待と誤解を読者に与えながら、あなたらしい世界に誘い込む作品集ですね。

「『Deluxe Edition』の刊行時にもフィクショナガさんにインタビューをしていただきました。前作との違いも含めて、いろいろと細かく拾ってくださるんじゃないかと期待しています」

──今作『Ultimate Edition』の「Ultimate」には「究極の」「最後の」といった意味がありますが、どのような思いを込めて名付けられたのでしょうか。

「『Deluxe Edition』は自分にとって短編集という形態に意識的にとりくんだ最初の本だったのですが、我ながら全体のコンセプトが分かるナイスな書籍名を思いついたなと気に入っていたんです。各短編のタイトルが既存の楽曲名の引用で、音楽アルバム仕立ての短編集というコンセプトです。小説に楽曲のタイトルをつけること自体はありふれていますが、そういう短編ばかりを集めて、統一感を強調するような本はまだなさそうだなと思いまして。今回もそういうコンセプトの第二弾として、いっそう強力になったぞという意味合いをこめて『Ultimate Edition』と。これもCDやレコードで名盤リマスター再発の商品名としてよく使われる言葉ですし、『Deluxe』以上のものがあるというニュアンスも込められるなあと」

──既存の楽曲からの引用になっているのには、そういうこだわりがあるわけですね。

「そうです。単に楽曲名を持ってきているだけでなく、テーマや内容でも繫がりがあるので、そこを読み取っていただけると嬉しいですね」

──内容より先にタイトルに取る楽曲が決まっていたケースもあったのでしょうか。

「それはほぼないですね。まず内容があって、それにふさわしい楽曲って何だろうと。パソコンの音楽プレーヤーアプリの中にCDから取り込んだたくさんの楽曲が入っているので、そこでキーワード検索をかけたりして選びました。これぴったりだなというのを見つけたら、一応は歌詞の内容もチェックして、それで付ける。だいたいそんな経緯が多いですね」

──なるほど。作品を書くときにも検索、タイトルをつけるときにも検索をなさっている、と。

「そうです。わたくしの創作は九割がた検索に支えられていますね」

──検索作家ですね。

「はい(笑)。引用と検索が不可欠なスタイルになっております。デビュー作の『アメリカの夜』も、タイトル自体が映画からの引用で、作中も引用だらけでしたが、さすがにあの頃はパソコンじゃないので検索は手作業でした。それはともかく、今回の収録作にはテーマありきで書かれた短編や掌編も含まれています。それらはもともとは楽曲名じゃないタイトルだったので、短編集におさめるに際して改題しております。各編の最後に、初出誌と一緒に企画名など依頼テーマも分かるように掲載されていますので、内容理解の参考にしていただければと思います」

「Hunters And Collecters」

ドイツのロックバンド「CAN」の楽曲名

──いきなりアレクサンドルとかイワン・ペトローヴィチという名前の人物が出てきます。モスクワなのかどこなのか、少なくとも日本ではなさそうだと思わせます。読者にはおよそ縁のない場所を舞台にした作品が冒頭に置かれていて、驚きました。

「舞台はロシアのシベリア南部です。日本語の短編作品集に載せる冒頭作品としては、いきなり外国の人間模様で面食らうかもしれませんが、この本にかぎらない、昨今のわたくしの仕事のコンセプトを伝えるのにうってつけかなと思い選びました」

──初出は二〇二〇年春発売の「ことばと」創刊号ですね。

「二〇一九年に神町三部作の完結編に当たる『オーガ(ニ)ズム』を終えて、その後すぐに、初めての新聞連載小説だった『ブラック・チェンバー・ミュージック』が始まりました。これはその新聞連載中に書いた作品なんです」

──読者はだんだんと状況が分かってくるのですが、かつて軍の教官と訓練生の関係だった男らが再会して、腹の探り合いの中で血生臭い展開になっていくという話ですね。男らが「彼」と呼ぶ人物がプーチン大統領であることも匂わされています。

「『Deluxe Edition』にも外国が舞台の作品がいくつかありましたが、ちょうどそれらを書くのと並行して『オーガ(ニ)ズム』の連載準備を進めていたんです。自分の関心対象の比重が国内から国際情勢へと移っていった時期になりますね。『オーガ(ニ)ズム』では二〇一四年の状況が主に描かれ、オバマ大統領が主要キャラとして登場しています。シリア問題やクリミア侵攻にも言及しているので、当然プーチン大統領も大きな存在としてあつかわれている。その次の『ブラック・チェンバー・ミュージック』では北朝鮮をめぐる問題をとりあげています。米朝首脳会談から話がはじまるので、当時の大統領ドナルド・トランプも出てくる。そんな具合に、良くも悪くも個性の強い人たちが国を率いていることでさまざまな国際問題が浮上する中、各国リーダーを題材に作品を書いていこうというコンセプトが『Deluxe Edition』の頃に生まれていたんです」

──たしかに、あなたの近作には国家元首がたくさん出てきますね。

「実は、連載開始が遅れている次の長編はロシアに焦点を当てていて、プーチン大統領が物語上のキーパーソンになる予定なんです。神町三部作『シンセミア』『ピストルズ』『オーガ(ニ)ズム』の連載中や合間にも、関連する『ニッポニアニッポン』や『グランド・フィナーレ』や『ミステリアスセッティング』を書いていました。そして神町シリーズ後の仕事として、昨今の国際情勢を題材にした長編小説を四部作で構成する新たな企画を立て、まずは『ブラック・チェンバー・ミュージック』を書きあげたわけですが、それと同時進行でロシアにまつわる短編群も発表し、最終的に三〇〇〇枚くらいの長編にすべてが集約されるような作品形態を構想していたんです。ところが、今般のウクライナ危機があった影響で、もともとのプラン通りでは書けないなと考えが変わって、今練り直しているところなんです」

──これから書かれるはずだった四部作の痕跡がここに残っている、ということですね。

「特に『Hunters And Collecters』は、次に書く予定の長編にダイレクトに繫がる短編のつもりでした。パイロット版という位置づけです」

「Аноун」

ARゲーム「ポケモンGO」に出てくるレアポケモンの名前

──続く二作目が「Аноун」。「アンノーン」と読むようですが、これは「Hunters And Collecters」と地続きの話です。

「レコードやカセットテープという旧メディアにはA面とB面がありますが、ちょうどそんな感じです。これはテーマありきで依頼された注文原稿なんです。『ささやかであること』だったり『名づけられていないもの』などを題材に短編を書いてくださいと」

──これは楽曲名ではないんですね。

「いちおう「Unknown」というTortoiseの曲を想定しているんです。作中に『ポケモンGO』をやっている少女が出てきますが、アンノーンって結構なレアポケモンなんです。近年はイベントなどで大量発生することもありますが、初期は本当に出なかった。どこにどんなポケモンが出現したかを知らせてくれる非公式アプリにアンノーンが表示されているのを見て、夜中に自転車を走らせたりとか、そういう自分の経験を反映させた作品でもあります」

──そういえば、以前トークイベントに出ていただいたときも壇上で「ポケモンGO」をやってましたよね。

「やってました。とかいうと、えらいヘビーユーザーみたいに思われるかもしれませんが、全然そんなことはありません。孤独な執筆生活の癒し程度ですから(笑)」

─「Hunters And Collecters」と同じ出来事が、こちらではネットのライブ配信を見ている視聴者の視点で描かれていきます。一方的に見ることしかできない視聴者の目線は、読むことしかできない読者と一致する。やがて、どうやって配信者の現実に介入できるかを考え始め、ウイルスをばら撒く人まで出てくる。その構造がすごく面白いですね。当初から繫がった二編として構想していたんですか。

「あのかたちで二編同時に構想したわけではないのですが、少女のパートを膨らませて同一シチュエーションを別視点から書けば話がうまくひろがって、大長編にも繫がる要素を仕込みやすくなるなと考えついたんです。そして視点の切りかえから今度はライブ配信者と視聴者という設定を思いついて。説明なしにいろんなことがぼんぼんぼんと起きるのは、すでにある長編小説から一部分だけ抜き出してきたような短編を書こうと思った結果なんです」

─それは面白いですね。

「マーベル映画も最近はマルチバース(いくつもの並行世界が同時に存在していること)を積極的に導入していますよね。わたくしも物語をひとつの小説内で完結させるのではなく、作品の連関の中でどうやって展開していけるかを模索しているところです。単なる連作とか外伝などとは違ったかたちで、魔術ぬきでやれないかなと」

─あなたの作品にはもともと、ストーキング行為を描いたり、人は現実にどこまで関与できるのかを問い掛けたり、フィクションと現実の兼ね合いをあえてアンバランスにしていくところがありますよね。そうした書き方を継続しつつ、さらに洗練させている感じがしました。洗練のしようがない題材に思えても、書き方を工夫することで、複雑で面白い作品にしてしまう。貪欲な男だなと改めて痛感させられました。

「人間としては成長していないので、せめて小説を書くうえでは熟練を目ざしたい(笑)。それはともかく、ライブ配信のような〝使える〟題材が出てきたからには、わたくしのような見守り系作家が拾わないわけにはいかない」

─わかります。見ること、介入すること、現実に入っていくこと、拒絶されること。そうした全部が、短い作品に漂ってますね。

「本当はそのもうちょっと先まで行きたいなという気持ちがあるんです。ただ、この作品では枚数の制約もあってここまでが精一杯でした」

(つづく)