ためし読み - 文庫

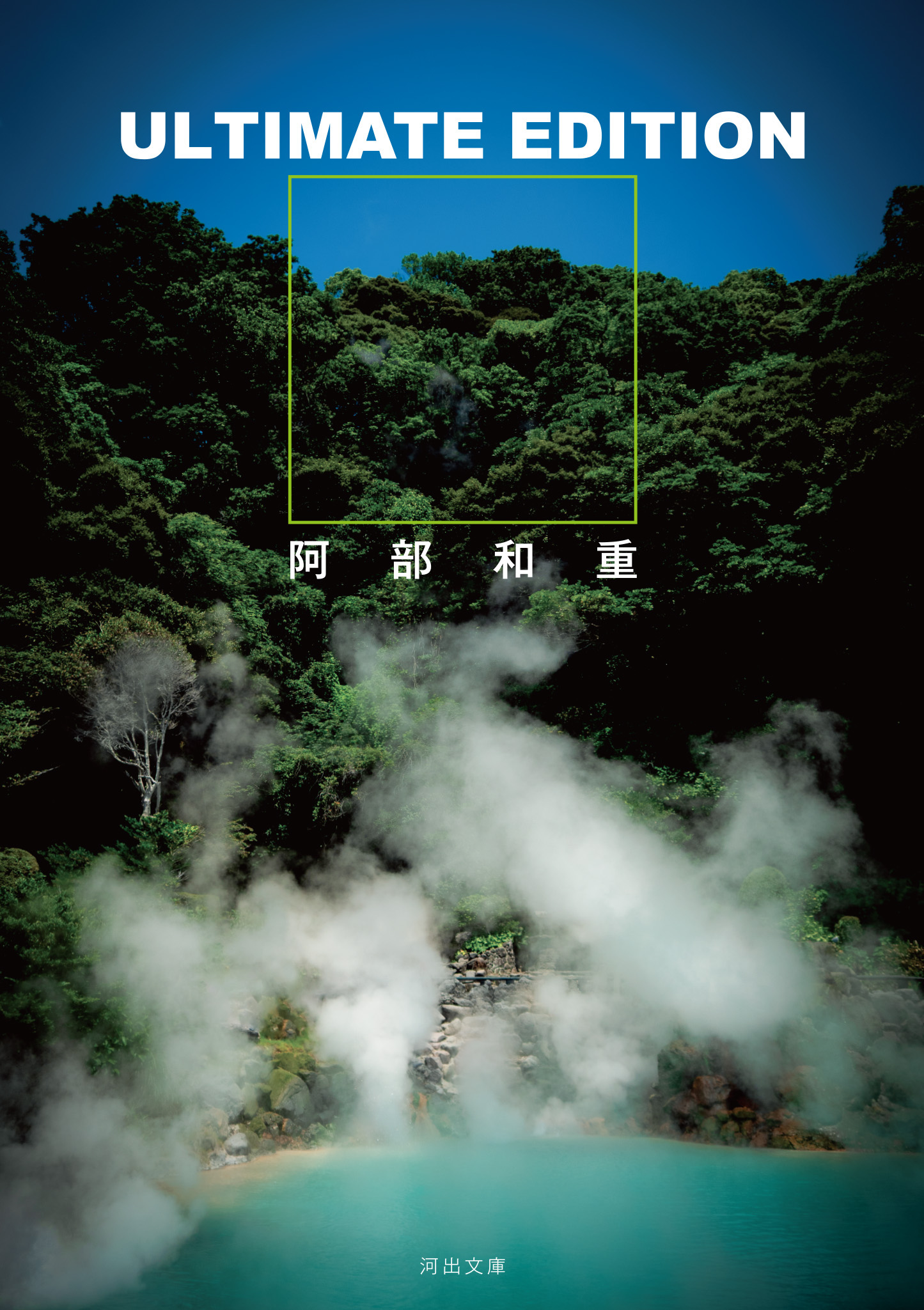

阿部和重インタビュー第2回/「Drugs And Poison」「Across The Border」(河出文庫『ULTIMATE EDITION』刊行記念 全作品解説/全8回)

阿部和重

2025.11.19

老いた教官を訪ねたロシア軍特殊部隊員、「仮想時空修学旅行」で内戦中のシリアへ降り立つ22世紀の高校生、人生の再起をかけた高級車窃盗闇バイト……。

本書『ULTIMATE EDITION』は、一触即発の現代を生きる者たちの無垢な心を円熟の筆致で描いた、アイドルグループ「嵐」や「A.B.C-Z」とのコラボレーション作品を含む、多彩な第二短編集です。

本書の文庫化を記念して、阿部和重作品を知り尽くしたフィクショナガシンによる全作品解説インタビューを配信します(単行本刊行時のものを再編集したものです)。全8回の2回目となる本記事では、目が覚めると拘束されていた男をめぐる「Drugs And Poison」、空爆下でゲームに興じる者たちを描いた「Across The Border」をお届けします。

ぜひお楽しみください。

「Drugs And Poison」

ジャマイカのレゲエバンド「The Upsetters」の楽曲名

https://music.apple.com/jp/album/drugs-and-poison/1147151780?i=1147151938

──三作目もロシアが舞台ですね。男が拘束されて尋問されている場面で始まります。国家がらみと思われる生々しい展開なのですが、合間に、誰もがネットで検索して得られるような情報が挟まってきて、読者は物語の信憑性への疑いを強めていきます。そして最後に思わぬオチがある。最初からオチまで決めて書いたのですか。

「そういう場合もあるのですが、これはどうだっただろう。わたくしの場合、ひたすら書いては推敲しを繰り返すんです。たぶん途中で『これだ!』と思い付いたんじゃないかな」

──そもそも短編はどうやって書くのですか。

「短編も長編も書き方は変わりません。どちらの場合も七割、八割くらいの全体像を決めて着手します。で、書きながら文章表現も含めて細かく直していきます。文章を直す中で、新しいアイデアを思い付いたりもしますね」

──あなたの長編ってどこかプロジェクトみたいですよね。連載という形式によってそうなる面もあるのでしょうけど、作品そのものがプロジェクト的なあり方を要求しているようにも感じられます。短編はまた違うのかなと思っていたのですが、同じなんですね。もしかしたら短編も小さなプロジェクトなのでしょうか。

「その意味で一番重要視しているのは、コンセプトでしょうね。まずコンセプトがあって、それをどうプロジェクトとして成り立たせていくかを考える。そこにリソースのほぼ全てを割いている気がします。『阿部の小説はどうも苦手だ』という人は、プロジェクト的な人工性が肌に合わないのでしょうね」

──プロジェクトとして作り込むわけですが、だからと言って無意識が入り込む余地がなくなるわけではないですよね。

「そうです。どれだけ隙間を詰めても、無意識は入ってきます。むしろ詰めれば詰めるほど、無意識の領域も膨らんでいくものなんじゃないかなあ」

──それは非常に納得です。「阿部和重の小説には無意識がない」というような批判を聞いたことがありますが、それは違うと思います。なぜならあなたの小説を読んでいると、読者の中にも普段は思いつかないようなイメージがどんどん浮かんでくるからです。

「ありがとうございます。そういう風に読んでもらえると、嬉しいです」

──オチがすごく意外ですが、同時に、いかにもありそうだなという説得力もあります。あなたの風刺作家としての側面が炸裂していますね。

「風刺作家の看板は、特にこの短編集では自分としても強調していきたい。風刺って最近はあまり使われなくなった言葉ですけど、わたくしのやっていることを形容する一番しっくりくる言葉って、やはり風刺ではないかと」

──風刺は時代に左右されますし、何のことを書いたのかすぐに分からなくなる可能性があります。曖昧なターゲットに向けてぼんやりと書いた方がいいわけです。長持ちするというか、普遍的に見える。風刺というのは、書く側にかなりリスクがあると思いますが、そこはどう思われますか。

「現在(いま)を語ることが、文芸の世界では避けられがちですよね。さすがに震災やパンデミックくらいの大きな共通体験になるとみんなこぞって書いたりしますが、時事ネタを題材にした作品は軽く見られがちだし、『あてこみ』と評されたり『あざとい』と叩かれることもあります。芥川賞の選評とかでね。逆に、歴史をさかのぼる長編とかは歓迎される印象がある。過去に向かう方が真面目にものを考えているように思われるのかもしれません。史実という確定情報をあつかえるので、時勢の影響を受けにくいという利点もある。しかし風刺作家たるわたくしとしては、リスキーでもやっぱり現在の出来事に目を向けなければならないという気持ちが強いんです」

─私たちはまるで別世界のお話のように日々の報道に接していますね。うっかり、適度な距離をとってしまいがちです。例えば、ビン・ラディンと私、というような関係は日常では考えにくいわけです。しかし、あなたは、「いや、ビン・ラディンと自分は関係ないと思うかもしれないけど、そうではないよ、検索すれば目の前にこうやって出てくるんだ」と、読者とビン・ラディンを結びつけてしまう。それは他の作家がやらないことですね。

「情報社会化が進み、世界とわれわれのあいだの距離感はますますおかしくなってきている。今は検索すると家から一歩も出なくても世界の状況が簡単に分かった気になれます。Googleマップで検索すれば、その街の風景もすぐに見られる。それは画面を通したデジタルの情報でしかないけれど、すごくクリアに見えてしまう。その距離感のちぐはぐさは、以前にはなかったものですよね。二十世紀以前の小説家には、こういう感覚は想像しづらかったし書けなかったはずです。だったら、二十一世紀を生きる作家としては、それを拾っていくのがごく自然な営みではないかなと、常々考えているんです」

─同時代的な緊張感があるんですね。読者が良い意味で試されている感覚もあります。

「共感とはまた違った読書体験として、読者と作品のあいだにそういうコミュニケーションもあっていいのではないかなと思いますね」

「Across The Border」

イギリスのロックバンド「Electric Light Orchestra」の楽曲名

──空爆の様子から始まる作品です。これもまた、読者の身近にはない出来事ですね。読み進めると、どうやらゲームの話であると分かってきます。それも、負けると指を切られるような際どいゲームであることが。最後には日本との関連が少し仄めかされますね。

「あるいは拷問の一環でゲームが演じられているという状況かな。これは二十人の作家が二十枚の短編を書くという企画で書いたものなのですが、その当時の二〇一五年は、アサド政権によるシリア国民虐殺という人道危機が深刻化していて、IS(イスラム国)の台頭などもあって非常に残酷な状況が日々報道されていました。日本でも、実業家の湯川遥菜さんとジャーナリストの後藤健二さんがシリアでISに拘束される事件があり自己責任論がまた急速に高まった。その際に見られた日本政府の対応などを風刺するつもりで書いた短編です」

──自己責任論が沸いている中、記者会見をした後藤さんの母親の発言の一部が切り取られ、バッシングの的になりましたよね。母親の発言に対する違和感も分からないではないけれど、その状況が何ともやるせなかった。あのときの複雑な感情を、この作品を読んで思い出しました。今もあのときの感情に決着が付いていないし、きっと付かないと思うんです。でもあなたは手の込んだ書き方で、「あのときこう感じることができたらよかったのに」と思える一つの在り方を提示している。そこに感銘を受けました。

「ありがとうございます。でも、そういう風に読んでくれる人はそう多くないかもしれませんね」

──タイトルにあるように、国境とは何か、人が離れているとはどういうことか、ということを考えさせる一編です。『Deluxe Edition』刊行時に別の方がしたインタビューで、タイトルに引用された楽曲について、「たとえば映画のサントラみたいに、聴きながら読んでもらっても楽しいかなと思います」とおっしゃっていました。

「その意図をより深めてまとめたのが『Ultimate Edition』なので、聴きながら読むのでも読了後に聴くのでもどちらでも、試してほしいと思います。もちろん自由に、こちらが想定していない別の楽曲を組み合わせて読んでくださるのもまたよしでございます」

(つづく)