ためし読み - ノンフィクション

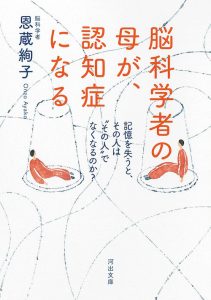

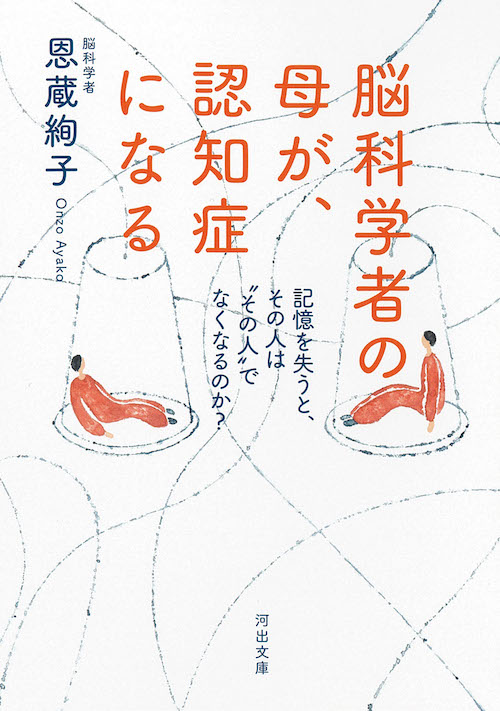

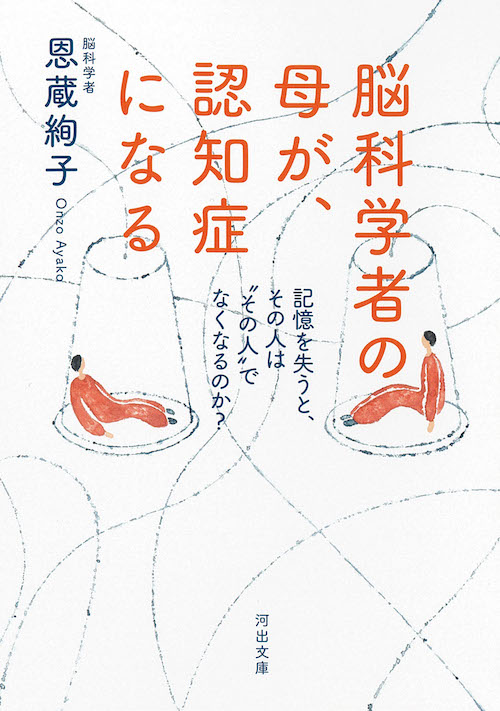

「医者ではなく脳科学者として、母を見つめる」──『脳科学者の母が、認知症になる』「はじめに」全文公開!

恩蔵絢子

2023.01.05

「医者ではなく脳科学者として、母を見つめる」

母親が六五歳でアルツハイマー型認知症と診断された。

母の異変に気付いてから、一〇ヶ月後のことだった。

認知症は、今のところ治す薬や方法がない。それゆえに、「もしも認知症だったら困る」と、母の病気の可能性を認められず、病院に行くまでに時間がかかってしまった。

「誰でも年をとれば認知症になる可能性がある」という知識はあったけれども、自分の母親にその疑いを持ったとき、この世の終わりかと思うくらいにショックだった。脳科学者なのに、なにゆえこうなることを防げなかったのか、自分は一体、何のために脳の知識をこれまでつけてきたのか、と悩みもした。

だがひとたび医者の診断を受け、現実を受け入れ、戸惑いながら母と暮らしていくうちに、認知症は、治療はできなくても、やれることはたくさんある、ということに気付くことになる。

一緒に暮らしている脳科学者は、医者よりも、至近距離で患者に接することができる。医者が患者を診るように、第三者として「病気」に向き合うのではなく、脳科学者であり、もともとの母の性格をよく知っている娘だからこそ、気付く変化がある。私は、動揺しながらも、母の様子を観察して、どんな行動が現れ、何が原因でそのような行動になるのか、脳科学の見地から考えることを試みた。

日々母にはどんな変化が起きているのか、それは脳の仕組みから考えるとどういうことなのか、二年半の間、日記として記録し、考えていった。

母を「症例」として見るのではなく、徹底的に母という「個」に向き合うことによって、「認知症」という病いの普遍に触れようと試みた。

「脳にどんな変化が起こっているのか」という視点から母の行為を観察し続けていくと、やがて不可解に見える母の言動も、脳の働きからすると自然なことに思えてくるようになった。

次第に記憶を失っていく母を記録する。それは「様々なことができなくなっていく」という事実に直面することでありながら、「母に残っているものは何か」を発見する過程でもあった。

客観的事実としては、認知症では記憶に障害が出て、新しいことが覚えられなくなる。今まで簡単にやっていたことができなくなる。状況判断が適切にできなくなる。認知症は、容赦なく人間の能力を奪っていく病気だと言える。

あんなに掃除も料理も完璧だった母が、何もしないでソファにうずくまっている。大好きだった合唱にも出かけようとしない。

何かができる/できないという視点で母を見ると、母が母でなくなっていくようで、怖かった。だが、母の反応の中にはまだ、変わらぬ母の姿もあった。

やがて私は、「母らしさ」とは、何かについて考えることになる。つまりこういう問いだ。

人は、以前できたことができなくなったとしたら、それは「その人らしさ」を失うことになるのだろうか?

その人の記憶こそが、はたして「その人らしさ」をつくっているのだろうか?

私は長年、脳の働きの中でも特に、感情を専門に研究してきた。それが認知症が「その人らしさ」に与える影響について思わぬ考察をもたらすことになった。

認知症は非常にゆっくりと進行する。失う過程がゆっくりであるからこそ、一つひとつの変化を意識することができ、またその変化に慣れる時間や、考える時間がたくさんあった。

その考察が本書である。

先に少しだけ言ってしまうなら、認知症になっても、母の母らしさは損なわれることはなかった。認知症はその人らしさを失う病いではなかったのだ。

この本が、認知症の理解に役立つことがあれば幸いである。