単行本 - 文学全集

3.11と日本文学全集の胎動ーー史上初、個人編集の文学全集ができるまで 〜後篇〜

池澤夏樹

2017.10.27

累計86万部を突破した“異例”の「文学全集」はどのように生まれたのか。

『池澤夏樹、文学全集を編む』より、

編者である池澤夏樹さんと全集編集長の鼎談を特別公開〜後篇〜。

*前篇はこちらから

編集鼎談

メイキング・オブ・文学全集 〜後篇〜

池澤夏樹 × 木村由美子 (「世界文学全集」編集長)× 東條律子(「日本文学全集」編集長)

(『池澤夏樹、文学全集を編む』収録)

_____________________

3・11と「日本文学全集」の胎動

池澤 「世界文学全集」を刊行している途中で若森社長が「『日本文学全集』もやろうよ、池澤さん」と言ってきたんですね。なんと安直なことを言う人かとまずは思った。

木村 「世界〜」が成功して、その後何度か池澤さんに「日本文学全集はやらないんですか」と、私も言った記憶があるし、社長も言ったけど、池澤さんは固辞なさってましたね。

池澤 だって日本文学を知らないんだもん、正直な話。全然問題にならないと思った。

木村 だから私も、これは池澤さんは引き受ける気はないなと思って、社長にも「無理です」と言っていたんですよね。

池澤 「『日本〜』について僕のようなことをやる人間がいたらやったら」と冷ややかな言い方をしていた。

木村 それが変わられたのはいつなんですか。

池澤 3・11です。二〇一一年三月十日に「世界文学全集」の最後の巻が出て、ああ終わったと言っていたら、翌日があの震災で。そのあと半年くらい、僕はずっと東北に入り浸って、瓦礫の山をさまよって、なんと情けないことになってしまったんだと嘆いていました。それをきっかけに、こんなに自然災害の多い国で生きてきた自分たち日本人とはどういう人間だったのか、という疑問が湧いてきたんです。我々は何者なのだろう。この悲惨な状態からやり直すとしたら、まず鏡を見なければと思いました。それまでの僕は日本の外に出て、そこで見たものを日本に報告するというのを方針にしてきた。本を読むのだって翻訳ものに偏って読んでいた。そういうかたちで外から見える日本像ともっぱら付き合ってきた。それに対して、内側からちゃんと見なければだめなんじゃないかと思った。明らかに自分は逃げてきた、古典を読まないし、近現代だってメインストリームはほとんど読まないし。三陸海岸の真っ平らになった所で、これは考えるべきかなと思い始めて。その頃に「もう一度だけ日本文学全集を考えてくれませんか」と若森社長がまた言った。大変な苦行になるのはわかっているけど、やってみようかと思った。勢いでした。

といっても即答すると後悔するかもしれないから、一晩だけ考えた。結局「やりましょうか」と言って、自分で「あ、言っちゃった」と思いました。

「世界文学全集」の経験があったから、三十巻出すというのはあの程度の作業で、だから頑張ればできるかもしれない、一巻ごとに勉強すればなんとかなるかも、と思いました。そこで、やるとしたら古典の新訳だなとまず思ったんです。

東條 池澤さんが古典から入れたいと思われたのは、やはり日本人とは何かを考え直し見つめたい、ということが大きかったということですか。

池澤 そう、それが一つ。それと明治以降の日本文学は面白くないと思っていた。好きじゃなかったから。

東條 日本文学は読んでいない、と、おっしゃっていましたけれども、それは昔から自覚的なのでしょうか。

池澤 そうです。もう子供の頃から。たとえば翻訳作品と日本の作品があったら、僕は翻訳のほうを読みますよ。児童文学で言えば、下村湖人『次郎物語』なんて実につまらない。あれが日本文学だとしたら、それはいらない、と。それで国内に目を向けずに外へ外へと出ていったし。だから日本というのは不得手だったんです。でも日本人論でやるなら古典は必須と考えて、昔すこし覗いたものを思い出す。『今昔物語』は面白かったよな、『古事記』もそうわからなくない、『雨月物語』はいいじゃないかとか。狂言と文楽は舞台をよく見ているんだから知っている。そのあたりを手がかりに何とか全体像が構築できないかと思ったんです。

木村 最初のラインナップはやはり池澤さんから?

東條 そうですね。早い段階に最初のリストをいただきました。池澤さんがお引き受けくださったと社長から聞いたときに、私も内心、古典から入ったら面白いだろうなと漠然と思っていたんです。それで若森会長や社長の小野寺らと池澤さんにお会いしたときに池澤さんから「古典から現代まで入れたい」ということをおっしゃったので、これは面白いものになりそうだと思いました。「世界文学全集」のイメージをまた覆すコンセプト、というところも意外性があってよかったです。

池澤 「世界文学全集」は共時的、「日本文学全集」は通時的、とちょうど対なんですよ。たまたまだったけれど。

東條 古典から現代まで収録する、古典は作家の現代語訳を入れたいということで、現代語訳は誰のものを入れようか、という話になりました。最初の頃の打ち合わせは、会議室に昔の河出の、四、五十年前の全集をずらりと並べて、それを横目に見ながらどういう風にしていこうかと話し合いましたね。このリストの既訳を基に、編集部でも手分けして読んで話し合ったのですが、やはり訳としては文章が古いな、という印象がありました。新しく立ち上げる全集を、これから先、十年、二十年と売っていきたいとなったときに、既に四、五十年前の訳だと、さらに古びてしまうのではないかという危惧があり、それで基本は古典を新訳でやったらどうだろうという提案をしたのです。

池澤 それが僕にはなかなか心地よい衝撃だった。そんなことを言い出していいのか、と思いました。その一方、今の作家に「古典を翻訳して」なんて言って、応じてくれるかしらとも思ったんです。でもここは老舗の出版社で、しかも文芸誌を持っているから、現代の作家たちとも付き合いがある。そういう現状判断の上でそのアイデアが出てくるんだったら、それは面白い。

東條 河出には、古くは昭和三〇年の「日本国民文学全集」のときから、作家の古典新訳がありました。福永武彦が「今昔物語」を訳していたり、円地文子の「雨月物語」があったり……。七〇年代に出ていた「日本の古典」シリーズは、それらの古典新訳に、また新たな作品の作家訳、瀬戸内晴美時代の寂聴さんの「とわずがたり」や野坂昭如の「宇治拾遺物語」を加えて出していたんです。現在、河出文庫に入っている作品も結構あります。またここ数十年の中でも、橋本治さんの『桃尻語訳 枕草子』があり、樋口一葉を現代の作家たちが現代語訳をしていたり、ということがあり(『たけくらべ 現代語訳・樋口一葉』『にごりえ 現代語訳・樋口一葉』)、作家の古典訳の歴史があったということもあるかもしれません。

池澤 そうでしたね。最初の段階で大事だったのは、入れるべき古典作品のリストアップと、翻訳を頼む作家とのマッチングでした。これは僕だけでは決めきれないところもあって、それは実際に毎日作家たちと接している編集者たちのセンスに頼るところが大きかった。でも、あまり揉める、ということもなく、『平家物語』と古川日出男、みたいに最初からすぐ一致した人たちも多かった。

東條 編集部で「この人ではどうでしょうか」と案を出した後、池澤さんから「いや、この作家のほうがいいんじゃないか」ということもあったけれども、かなりの確率で一致したと思いますね。

「世界〜」とは別の難しさ

東條 今当初のリストを見ると、既に「日本語名文集」と「日本詞華集」があったんですね。

池澤 未來社の『日本詞華集』(安東次男・西郷信綱・廣末保編)をまるまる入れるという方針でした。だからこのときのリストには「万葉集」はないでしょう。「百人一首」もないし「新古今和歌集」もない。「近現代詩歌集」案もなくて、かわりに全部含めて「日本詞華集」に任せようとしていましたね。

東條 古い本ですが、『日本詞華集』は今なお出ているので、そのままそっくりというわけにもいかなかったですね。

池澤 英語だと「ゴールデン・トレジャリー」という有名な詩のアンソロジーがある。そういうのがどこの国だってあるものだけど、なぜか日本には未來社版しかなかった。いつか谷川俊太郎さんに「古代から現代までのアンソロジーを作ってくださいよ」と言ったら、彼が「うん、いいね。池澤君、まず君が選んでみて」と投げ返されたことがありました。でも僕は二十代で、そんな大仕事には手も足も出ない。それ以来気になっているから、文学全集を作るなら詩歌の巻を必ず作ろうとは思っていました。

「世界文学全集」では無理だったんですよ。かつて篠田一士たちは集英社の全集で詩の巻を作ったし、作ることもできるのはわかるけれども、しかし読まれないだろうなと。

木村 詩の翻訳とは何かという問題もありますね。だけどいわゆる「全集」のイメージを拡張なさった、というところでいえば、「世界文学全集」のときも小説だけじゃなくて、カプシチンスキ『黒檀』といったルポルタージュを入れたということもありましたね。「世界文学全集」も「日本文学全集」も、それまでにない新しい視点を入れるというのは池澤さんらしさがあります。

東條 「日本文学全集」は民俗学をまとめた『南方熊楠/柳田國男/折口信夫/宮本常一』の巻も斬新でしたね。そういった巻立ての面白さはもちろんですが、各巻の収録作品のセレクトのすばらしさも特筆すべきところだと思います。「日本文学全集」は、古典巻は作品名が巻立てですが、近現代は作家名を巻立てにしていますので、それぞれの巻にどの作品を入れるかというセレクトが重要で、ここはかなり「世界文学全集」とは異なる作業で、池澤さん、ご苦労なさっていましたね。

池澤 何で苦労したかというと簡単な話、削ることです。分量に制限がある以上、削りながら何を残すかを考えなければならない。長いものは仕方ないから捨てる。中村真一郎の「夏」はいい話だけど、「夏」を入れたら一巻がそれで終わってしまう。さらに三人の作家がセットになる巻だと、一人分はとても少なくなる。福永武彦も『風のかたみ』は入らない、等々。「そんなには入らない。ここまで抑えろ」と言われて苦悶しながらやると、やっぱりその分だけシャープになるんです。削るところで嫌でも特徴が出てきてしまう。捨てたものは惜しいですけどね。

東條 いわゆる、その作家の代表作は入れていないですしね。

池澤 うん。たとえば漱石で『坊っちゃん』を入れるのはあまりにも当たり前なんです。だから僕は漱石と鷗外をまとめてしまって、青年論で固めるということにした。このような別の基準で選ぶと、一巻としての特徴が出るでしょう。そういうことを工夫せざるを得なかった。

東條 「日本文学全集」は各巻に池澤さんの解説を付けていますが、その解説を読むことで、その巻がどういうコンセプトで編まれているかが非常によくわかる。解説から読むと膨らみをもって読めると思います。逆に言うと、なんでこの作家はこの作品なんだろう、というのがあっても、解説を読むと腑に落ちるし、もう一回読み直せます。

池澤 それが一人でやった強みだったと思う。三十巻全巻が僕の中では有機的に繫がっていて、それ全体が、たとえばモダニズムのほうを延長して私小説を省くとか、そういう僕自身の文学観がセレクションによって表現できた。

マルカム・カウリー方式のカットアップ

東條 「世界文学全集」とはまた一味違う池澤さんの編集の妙が、特に『日本語のために』や『近現代作家集』Ⅰ〜Ⅲなどに出ていると思います。特に顕著だったのが、「長編をカットする。しかも冒頭ではなくて途中の一部分を入れる」ということ。これまでのアンソロジーではなかなか見られない手法だと思います。

池澤 それはマルカム・カウリーの『ポータブル・フォークナー』を手本にしたものです〔フォークナーの作品群を編者カウリーがカットアップして、作品世界の全体像がわかる一冊の本に仕立て上げたもの。フォークナーがアメリカで広く読まれノーベル賞を受賞するきっかけとなった。詳細は「世界文学全集」第Ⅰ集『アブサロム、アブサロム!』解説を参照。現在、池澤、柴田元幸、小野正嗣、桐山大介の四人で翻訳中〕。あのやり方があったなと思って。

東條 あのやり方は池澤さんからのご提案じゃないと、編集部からでは、なかなか作家にお願いしにくいですね(笑)。編集者からは思いつかないことです。

池澤 僕も初めての試みでした。もし断られたら乗り込んで説得しようとは思っていましたが(笑)。

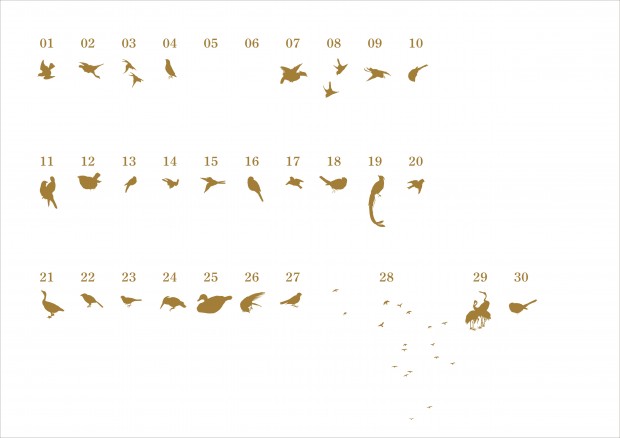

東條 先ほど話が出ていた装丁ですが、双子のシリーズとはいえども「日本文学全集」はどうするか、これも苦労しました。「世界文学全集」が、六色展開で帯に絵なり写真を入れていくというフォーマット。これをどうするかということに悩みましたね。このまま踏襲していくか、そうでないか。デザイナーの佐々木暁さんには何種かアイデアを出してもらったりして、かなり議論しました。でもやっぱり「世界文学全集」のデザインはかなりコンセプチュアルによくできているんですよね。また池澤さんの文学全集として、「世界」「日本」と対になって出し続けていく、となったときに、全く別に大きく変える必要があるのだろうか、というところに結局戻り、「世界文学全集」の装丁のコンセプトを踏襲しつつ、違いを出すことにしたんです。そして色に関しては「薄浅葱(うすあさぎ)」「若苗」「石竹(せきちく)」といった、淡い日本の伝統色を選びました。あとは結果的に鳥も引き継ぎました。日本独自のモチーフとか、池澤さんをあらわすモチーフとか、いろいろ考えたんですけど、やはり鳥、だろうと。ただ、日本の鳥となりました。だから小さい鳥が多い。

池澤 渡りをするだけの体力がないサイズだ。列島の中でだけ暮らす。

作家に古典の新訳を

東條 古典の巻についてですが、古典作品は池澤さんの解説だけで全てを補おうとすると、たぶんご負担だと思うところもあったので、解題を国文学の古典の専門家の先生にご執筆いただきました。また新訳をしてもらう作家たちも古典の専門家ではないので、あがった訳文は原稿やゲラ段階で一度は見ていただくようにしました。誤読しているところなどにチェックしていただいたんです。今回翻訳していただいた作家の方の中には、翻訳の経験がある方もいらっしゃいましたが、日本の古典を現代語にすることは、ほぼ皆さん初めてだったので、ご苦労をおかけしたと思います。

池澤 古典を新訳した作家が、創作と翻訳について考える、いいきっかけになっていればいいと思います。僕がこの個人編集をしてきた十年間でわかったことは、翻訳も編集も──編集というのは「集めて編む」という本来の意味で──創作と同じくらい文学の大事な営みであるということです。それはつくづく思いましたね。翻訳は原語がわからないので仕方がないからやる、のではなくて、再創作なんですよ。翻訳を頼む作家には方針を説明する手紙を用意しましたね。なぜ古典を現代語に訳すか、というこちらの意図を説明する手紙。〔→『池澤夏樹、文学全集を編む』29ページ参照〕

東條 編集部で依頼をしたときに、一緒にそれをお見せして皆さんに一考してもらいました。

池澤 そもそも「古典を読むのは読書であってお勉強ではない」ということが、作家にお願いした理由です。世界文学の場合は、いくらバオ・ニンがいいから原文で読んでみよう、といったってなかなかそうはいかないでしょう。しかし日本の古典の場合はお勉強にするのは簡単。もしもその気になったらいくらでも参考書があるんですよ。大野晋さんの『古典基礎語辞典』というすばらしい古語辞典もあるし。それはどうぞ好きなだけなさってください。しかしこの全集では原文を読むお手伝いはしません、ということにした。

東條 依頼したときは予想以上、と言いますか、本当に多くの方にお引き受けいただきました。「光栄です」とか、「私でいいんですか」とかといった反応が多かったのが印象的でしたね。やはりお引き受けいただいたのは、「池澤さんに頼まれた」というところが大きいと思うんですよね。

池澤 僕は芥川賞の選考委員を十六年やってきて、その間の若い人の作品をだいたい知っている。川上未映子さんがいい例ですね。あと書評を書いてきて、どこかで彼らの作品を読んでもいる。つまり彼らにとっても知らない人ではない。

東條 本当に皆さん、その人らしい、すばらしい訳を上げてくださいましたね。

池澤 翻案にならない限りはどう訳してもいいです、と言っていたんですね。基本的に僕は口を挟まなかった。上がってきた翻訳を読むのは毎回それは面白かったですよ。「こうきたか、なるほど」「ここまでやるか、うんうん、いいぞいいぞ」、と。その人の文体で作品が読める嬉しさと同時に、文体を忘れて読みふける嬉しさがあるんですよ。それはやっぱりいい訳だから。角田さんの『源氏物語』にしたって、よくここまで磨き上げてくれたと思う。

東條 その中で池澤さんには『古事記』をお願いして、お引き受けいただきました。

池澤 いちばん易しいからです(笑)。あのあたりは一応読んで見当はついていた。福永訳もあるし、石川淳訳もあって。『古事記』に出てくる人たちは心がまっすぐで、ためらったり迷ったり二股かけたりしない、だから要するに主語と述語と目的語しかないような文章なんですよ。もってまわった修飾が少ない。そういう意味でひじょうに訳しやすい構文である。もちろん単語は知らないのが多いけど、それは調べればわかる。西郷信綱さんのすばらしい注釈書もある。さらに西郷さんの後ろには折口信夫がいるわけです。一旦翻訳を始めてみると、最初のポリシーを作ったらあとは労力の仕事だなと思った。早い段階で自分なりの『古事記』の訳し方が一応見通せた。できるな、と思った。そして僕に『古事記』ができたのなら、みんなも新訳ができるだろうと思った。それは作家同士の信頼感です。現代文を書いてきた作家にとって、古典というのはこの程度の難しさであって、それ以上ではないのだとわかった。それでちょっと安心した。皆さん、のびのび訳されたでしょう。文体を持った作家は攻めの姿勢で作品に飛び込めるので、そこはやはり作家にお願いしてよかったと思います。やはり、読書であってお勉強でないからなんですね。意味を取るだけだったら逐語訳の学者訳でいい。正確といえば正確。だけど楽しく読むためには文学作品だから文体がいる。それだけなんですよ。正確であることに比べたら文体のほうが役割は大きい。正確さは後でチェックできるけれど、文体は作家固有のものだから後から直しようがない。町田康はあの文体をもっているから『宇治拾遺物語』、みたいな。古川日出男だったら彼の文体の饒舌と『平家物語』の饒舌が重なるはずだし。それが思ったとおりに重なってくるから面白い。他にもそれぞれ工夫がありましたよね。高橋源一郎訳『方丈記』では各章のタイトルがみんなカタカナの英語になっている。あれがいきなり古代の災害が現代のそれに直接的にバンと繫がっちゃうわけで、当時の外来語としての漢語がきっとそうであったように、我々が使っている外来語の異化作用が実に巧妙に使われている。

文章論が皆の中にできたと思います。それは大江さんが前におっしゃったとおり、「これは読者を増やすだけじゃなくて、作家その人を変えますよ」ということが、実現しつつあるのではないか、と。そして僕もまあ、よく勉強しました。「世界文学全集」ならばポストコロニアルとフェミニズムと移動というのが見えてきたし、「日本文学全集」ならば時代による女性の力の象徴ということがあった。古代から応仁の乱までは女性の文学者が多かったけれど、応仁の乱から戦後まではそうではなかった。一方戦後はしだいに増えてきて最終的に『近現代作家集 Ⅲ』では、結果、男女比が同じになった。これも意図したことではなかった。この全集を編集してみなければ気がつかなかったことなんですよ。そして、折口信夫がとんでもなく偉いということもわかった。古代日本人の精神なんて彼の書いたものがなければ皆目わからない。ここまであの人は見えていたのかと思ったね。

東條 巻をまたいで影響を及ぼしている人がけっこういますよね、「日本文学全集」の場合は。

池澤 そう。つまり準拠すべき批評家として折口がいて丸谷がいて吉田健一がいる。佐藤春夫や中村真一郎もいた。そうやって眼力がある批評家によって編むのがアンソロジーであって、それは個々の創作を超える文学の基本活動であると丸谷さんは言っていたわけですよ。かつては紀貫之であり藤原定家であり、ずっと時代が下って芭蕉になって正岡子規になって、今は吉田健一(実は丸谷才一もと彼は言いたかったのでしょう)。小林秀雄ではないと。この方針はそのまま踏襲しました。

東條 編集会議のときに時々、(頭上を指して)「丸谷さんがこの辺にいるから」とおっしゃっていましたね。

池澤 そうそう。いるけど、口は出さないでいてくれた。正直に言えば丸谷さんがご存命だったらやりにくかったと思います。僕はもし彼がいたらある程度のところで彼の所に言って「こんなものでどうですか」と、そこで彼が何か言うと、そうかなと思いながら変えたと思う。敬愛するけど煙たくもあるんですよ。

東條 ただ池澤さんは、「丸谷さんと一致するところもあるが、中心に向かうのとはちょっと違う」ともおっしゃった。

池澤 丸谷さんが全集を編めば石牟礼道子は入らなかった。中上健次だって認めていなかったから。彼の言うモダニズムは三つあって、一つは斬新な手法を開発する、前衛である。それであって伝統に則る。この二つは矛盾しない。二つは、これが丸谷的なんだけど、都会的で洒落ているということ。そうすると中上健次は入らない。石牟礼道子も入らない。だから僕はそれは脇に置いた。僕は辺境に向かう人間だから、彼のように都に向かう人とは途中ですれ違うんです。

池澤ジャパン?

木村 結果的に石牟礼道子さんは「世界文学全集」にも「日本文学全集」にも収録されましたね。

池澤 それは僕のわがまま以外の何ものでもない。「日本文学全集」の解説の際には、石牟礼道子を『苦海浄土』の作者から救出しなくてはいけないと書きました。他のすばらしい作品が霞んでしまっている現状はいけない。「しつこく言うけどこの人は立派な作家です」と。それに尽きるわけですよ。

東條 ネットでの読者レビューや読者からの葉書でも、この全集でこの作家を初めて読んだ、という人もけっこういるんです。それは石牟礼さんだったり須賀敦子さんだったり。この「全集」の中に入っているからこそ、初めてでも出会って読もうという気になる。そこは全集ならではの力ですよね。

木村 「世界文学全集」も読者の葉書が毎回たくさん来ましたけど、若い読者から、厚い本を毎月読破したのが自信になったという感想が、けっこう多かったんですよね。海外の作品って、よくわからないカタカナの名前がたくさん出てきて難しい、みたいなことってあると思うんです。それを池澤さんの手引きで、あれだけの厚さを一ヶ月かけて読破したんだという自信になり、今後の読書体験につながっていったとしたらうれしいです。そこが昭和三〇、四〇年代の全集ブームと違うところですよね。家具として飾っていたのではなくて、実際に読んだ、ということ。

池澤 そのためにいろいろ僕らは工夫をして、本棚で待っている全集じゃなくて、積極的に読者を読むことに引き込む全集にしたんです。最終的に僕らが面白かったのは、翻訳者たちも一種のお祭り気分になって、出版界全体で楽しそうなことをやっているという印象を与えて、妬みを買ったところだと思う(笑)。

東條 岡田利規さんが「池澤ジャパン」とおっしゃったことがありました(笑)。古典新訳の巻が出た後に、毎回、その巻の訳者である作家たちが集うトークイベントをやらせていただいたのですが、和気あいあいというか、いろんな意味でとにかく盛り上がるんですよね。翻訳のご苦労を分かち合う会みたいな側面もありました。

池澤 途中段階で、お互い横目で見ながら「あいつ、どこまで行ったかな」「え、もう訳し終わったの」っていうこともあったでしょうね。

東條 作家どうしが同じものに向かっていくってことがあまりないのかもしれませんね。また作家が「どう訳したか」を語ると、その作家の文学論が垣間見えて面白いんですよね。

未来の文学のために

東條 今年から電子書籍版もスタートさせました。全集の電子書籍、というのはこれまでなかなかなかったように思います。実はスタートしたときには考えていなかったんですけどね。でも刊行を開始してしばらくしたときに、部屋に置く場所がない、電子だったら読みたい、という声が読者からたくさん寄せられた。それで何とか電子版を出せないかと考えたんです。

池澤 ここ数年でも、時代がどんどんそっちへ進んできましたね。電子もより当たり前になりつつあって。

東條 池澤さんはこの文学全集にずっと関わってきたわけですけど、今後のご展望はいかがですか?

池澤 『源氏物語』はいつ完結なんだっけ?

東條 二〇一八年の終わり頃、完結予定です。

池澤 じゃあ、まだ終わりませんね(笑)。それはともかく、いったん、僕は自分の小説に戻りますよ。この十年は全集があって、それか3・11があって、白紙の状態から小説を書くということをあまりしないできたから。今はさて何がお前は書けるか、という議論を自分としています。

東條 全集を編纂した上でさらに新たな代表作となるようなすばらしい小説を書いたら、若手作家も負けていられないというか、刺激になると思います。ずっと個人編集をしてきて、いちばん変わった、とご自身が思うことはなんでしょうか。

池澤 文学観が広くて深くなった。前は好きな作家、参考にする作家を横目で見ながら自分のものを書いていたけど、文学そのものについての吉田健一的展望、文学の楽しみ、みたいなことがこれだけ勉強して、自分の中にできたという感じですよ。もうどこからでもかかってきなさいと。でも河出って、オスカー・ワイルドの「幸福な王子」みたいで、何か終わるともう一つってお願いしてくるから。ぼくはあの燕(笑)。結局最後は南へ帰り損なうんだと思う。

木村 いやいや(笑)。全体はおかげさまで本当にうまくいきました。売上ということだけじゃなくて、いろんな意味で収穫がありました。編集者もずいぶん勉強になりました。

池澤 お互い盛り立てたよね。

木村 池澤さんが前におっしゃっていたんです。「人が一人では生きていけないように、文学は一冊では成立しない。一冊の本の背後にはたくさんの本がある。本を読むというのは、実はそれまでに読んだ本を思い出す行為だ。新鮮でいて懐かしい」。またセルビアのベオグラード国際図書展で「人はつらいとき、迷ったときに本に戻るものです。お金は手の中で消えていくけれど、本の中の知恵は消えません。金融資本は人間の顔をもたないが、文学には人間の顔がある。もう一度そこに戻って、静かに本を読みましょう」とスピーチされました。本がそういうものなんだということを根本的なところで教えてくださった。これは本当に大きいことだなと。

東條 大江さんとの対談では「新しい文学運動」とありましたが、ありがたいことに読者も作家も編集者も、今日おっしゃっていただいたように池澤さんご自身も含めて、皆が未来の文学に向かういい運動体になったという気がしますね。

池澤 政治絡みで言えば、今の右の人たちが「本来の日本へ帰れ」というのは、せいぜい明治まででしかない。どう遡っても江戸がちょっとあるくらい。本来の日本というのは古代以来ですからね。そこまで帰ると、ともかく色事が好きで、互い同士けっこう優しくて、弱者への共感の強い人たちであったと。帰るならそっちへ帰ろうと言いたい気がする、武張った明治以降ではなく。

──この文学全集が、これからどこに向かうかわからない日本の礎になってほしいとも思います。

池澤 簡単に言えば、これもまた反知性主義に対する戦いの砦です。

(二〇一七・六・二二)

_____________________

*「世界文学全集」について語り合う前篇はこちらから

*『池澤夏樹、文学全集を編む』には、豪華対談・鼎談を多数収録。目次はこちらから

*「世界文学全集」の各巻一覧はこちら

*「日本文学全集」特設サイト