特集・コラム他 - 特設ページ

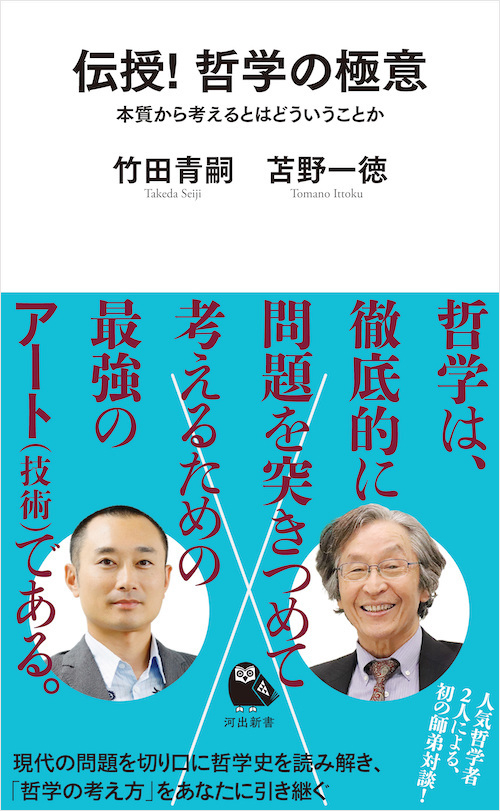

哲学はどのように学ぶのか? 人気哲学者2人による師弟対談! 竹田青嗣・苫野一徳『伝授!哲学の極意』

竹田青嗣/苫野一徳

2025.08.26

哲学とはどんな学問なのか。人気哲学者の竹田青嗣さんと苫野一徳さんは、どのようにして徹底的に問題を突き詰め、本質を考え抜く技術を磨いてきたのか。竹田哲学の極意を弟子として磨いてきた苫野さんの目から見た、その学び方を振り返りながら、初めて師弟で出した対談本『伝授!哲学の極意』にもつながる、哲学という学問への期待と思いを語ります。

(6月に行われた刊行記念イベントの一部を特別公開します)

書誌URL:https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309631875/

■考え抜くための技術

苫野 私は20年ぐらい前に、竹田先生の門をたたきまして、それ以来、師弟としてずっと哲学修行をご一緒してきました。10年ちょっと前から私は熊本大学に行ったのですが、それまでの10年間は、密度の濃い日々を竹田先生とご一緒してきましたね。週に2回は、半日先生の授業を受けて、その後ずっと議論をする。その後夜の飲み会でも深夜まで議論をする。その時に、とても大事なものを学んだと思っています。

おっしゃっていただいた言葉のなかで印象に残っていることの一つに、「とことん考え抜け」というのがあります。そんな程度の思考で満足するなというか、そんな浅い思考ではダメだとよく言われていました。

「本質」というのが、『伝授!哲学の極意』の中でも一つのキーワードになっています。ヘーゲル的に言えば、イメージで語るのではなく、概念で語れと。哲学は、きらびやかな言葉を使って、想像力豊かに語ることもできるんだけれども、それじゃダメだと。それだといくらでも思考をごまかせてしまえるから。本質をとことん言葉にしてつかんでいけということは、相当たくさん言われました。とても鍛えられました。ちょっとでも甘いことを言うと、すごく怒られましたね。

竹田 苫野君にそんなことを言ったかどうかも忘れているのですが、私が自分一人で哲学をする時は、テーマを決めて、フリーライティングをするんですね。例えば、社会とは何か、社会の本質とは何か、など、どんどん書いていく。2、3時間書いていくと、少しずつ自分が何を求めようとしているのかが見えてくる。

哲学のエッセンスは本質観取なんです。死とは何か、教育とは何か、教養とは何か、社会とは何か、真理とは何か、そうしたテーマをおいて、自分で何時間でも頭に浮かんだことをあれこれ書いているうちに、自分が本当につかもうとしていたことが、徐々に輪郭をはっきりさせてきて、つまり煮詰まってくるんですね。煮詰まってくると、この問題の本質はこう考えればいいという、自分なりの「哲学の原理」になるんです。

たとえば、社会ってなんだろうと考える。私の場合は、まず自分にとって社会ってなんだろう、と考えるんです。で机の前に座ってあれこれ書いてみる。こんな感じです。動物にとっては自然環境が、自分の生きる環境ですね。自分を獲物として見る動物が多いところでは、生きることに大きな困難がある。餌がたくさんあって敵が少なければ、楽に生きていくことができる。つまり、人間にとって社会とは、人間の生活のよしあしを規定している環境なんです。でも単なる自然環境ではなくて、他者との関係がその環境性の主な要素を作りなしているような独自の環境なんですね。私はこれを動物の世界は自然世界だけど、人間の世界は関係世界でといいます。つまり社会とは、人間の生活条件を規定する環境世界だけど、人間関係で編まれた環境世界だといえます。

動物にとっては自然環境は変えられない。たまたまそこで生まれたら、その環境が絶対条件になる。ところが、人間は、集合生活を作って生きている。人間の集合生活の本質は、「言語ゲーム」によってその基本型を作っているということです。言い換えると、人間の共同体は、言語によるルールの網の目です。これでさまざまな形の秩序を維持して生きている。シンプルに言うと、殺すなかれ、盗むなかれ、といった基本ルールをおいて、このルールを守る威力(神)をおいて、共生の秩序を維持している。言語ゲームで作られたルールの網の目、これが人間の共同体の基本型です。つまり人間は自分たちの生活環境を、人間どうしの関係によって作ってきた。

さてしかし、人間が、社会というものを自分たちの生活条件を規定している環境と考えて、それを変えていける対象として自覚したのは近代以降です。近代以前は、社会という概念がないんですね。人間の社会とは、ひとことでいうとルールの束です。大きなルールを変えるとその基本構造が変わるような構成体ですね。しかし近代以前は、ただ王国とか王様という観念があって、これは絶対的なもので、誰もそれが変えられるものだとは思わなかった。つまり「社会」という概念が存在しなかった。

しかし近代社会というのは、そもそもどうやったら万人の自由を確保できるかという哲学者の問いから出来たものなんです。つまり、近代哲学者たちがはじめて「社会」をルールの束として考えなおしたんですね。だから、一番極端には、革命で社会を変えることもありうるし、そこまでいかなくても、社会制度を変えるとか、経済の仕組みを変えるとか、つまり人間の生活環境自体を工夫によって変えることのできるものとしての「社会」になった。

つまり、近代以後、社会ははじめて、個々の人間にとって、人間が自分の生活の根本条件として自覚し、それを変えられるような環境性になった。いい換えると、どういう社会なら人間にとってより良いのかと考えて、それに働きかけることができるような対象となった。すべての人が、何らかの仕方で「政治」というものを考えて生活しているのが、われわれの社会のあり方ですね。

いますべての人が、といったけれど、哲学の考え方としては、まず自分にとって社会って何だろう、と考える。まずは、自分は「社会」というものを、それが変われば、人間の生活条件がよくなる外的な環境として考えている、という社会という観念の一番中心の「意味」を取り出す。それが第一段階で、その上で、では私以外の多くの人々にとって社会とはどういうものとして存在しているのか、ということも考えてゆく。それが第二段階。このことで、はじめに現われた自分にとっての「社会」の意味が、おおぜいの人々にとっても妥当するものかどうかを検証するんです。

で、多くの人にとっても、社会とは、自分たちの生活条件を規定している大枠の条件として考えられているのではないか、に納得がいけば、ここがつぎの展開の出発点になります。つまり、われわれが「社会」とは何か、と問うとき、それを何か絶対的な外的環境としてではなく、あるいは客観的な事実として問うのではなく、「どうすれば人間一般にとって社会を良くすることができるか」 という視点で考えないといけない。つまりこの問いが、「社会の本質」というものに突き当たっているわけです。

ここまでをまとめると、まずなんらかのテーマを決めたら、まずそれが自分にとってどういう意味(本質)をもった存在なのかをあれこれ考えながら、人間一般の問いとして妥当するようなところまで追い詰めていく。それで、もうこれ以上追い詰められないぞというところまできたら、そこがいわば一つの底板というか「原理」となって、そのあとの社会への問いの中心的な出発点になる。哲学ではすべての問いを、そういう道すじで考えるんです。

苫野 社会とはそもそも何なのか。どういう社会であれば良いのか、こういう問いを立てて、社会構想の理論を作るということがこれまであまりされていなかったんですよね。社会をできるだけ客観的に記述しようというのは多かったですが、それも結局は観点次第で何とでも言えてしまうところがある。それよりも、哲学では、そもそも「良い社会」の本質は我々にとってどういうものであり、またそれはいかに可能かを問いの中心にする。社会を客観的に構造分析しようとするのではなく。これは国家も一緒で、例えば、国家は暴力の独占装置である、という言い方がよくされます。この表現は、我々にすごく訴えるものあるんですよ。なるほど、それが客観的な国家の構造だなみたいに。でも、別の言い方もできる。その暴力の独占を、我々はシヴィリアンコントロールしている、あるいはシヴィリアンコントロールしうる社会が「良い社会」である、といった具合に。我々は本来、国家や社会の客観的な構造を明らかにするというより、あるいはそれ以前に、そもそも「良い社会」とは何かを考えなければならないんです。その上で、その本質に照らして、今の社会がどうなっているかを分析する必要があるんですね。それが社会の本質的な分析視点です。この分析視点を欠いた、客観を装った社会分析は、結局は恣意的なイメージの表明に過ぎなくなってしまいます。

竹田先生のアプローチは、そもそも国家は我々にとってどうあるべきか、どういう国家だったら良いのか、こういう問いを置けば、私たちは共に国家を作っていくことができるというものです。この問い方は、プラトン以来の哲学の本流のはずなんですが、この本にも書いたように、いろんな理由でその営みが死んでしまった。竹田先生は、それを現代に自覚的によみがえらせたと思っています。そもそもの本質は何なのか、どういう社会であれば良いと言えるのか。ここからもう一度、社会理論や哲学を立て直していこうというのが竹田先生の哲学の重要な特徴だと思います。

竹田 まさしくその通りで、さっきもいいましたが、例えばルソーは、まず、「万人が自由を確保できるような社会はどういう社会か」と問うた。なぜかというと、当時多くの人が、自由な社会を求めているという直観があり、そこが社会を問うときの前提とあらないといけない、と考えたからです。彼は、単に「社会とは何か」とは聞いていない。人々が求める条件を立て、この条件が実現するためには、必ずこういう社会でないといけないっていう考え方を出した。

ところが、現在の社会についての学問は、一つは、社会はかくかくの具合にある複雑な存在である、という客観主義ですね。現代社会学の一般的傾向です。もう一つは、社会はかくあらねばならないという当為的理念を前提にして社会を描くという理念主義がある。これは昔からあるが、独自の理想がモデルになっていて、完全平等主義とか、絶対救済説とか、理想的道徳主義とか、必ずいくつかの理想のモデルがある。そのためどれが正しいかという信念対立が必ず生じて決着がつかない。ただ、この理念モデルの考えは、いまは、反近代、反資本主義の理論が大きな前提になっていて、現代社会がいかに支配的社会かを多くの実証を駆使して、だが根本的には比喩的なイメージを積み重ねて描く、というのがほとんどです。しかしそういう問い方は、社会の「本質」を問うことから外れている。特定の観点から問うているだけで、誰にとっても納得のいく普遍的な社会の問い方にならない。

まず現代社会の根本の矛盾、困難がどこにあるのかをしっかり検証しないといけない。つぎにこの困難を克服するために、どのような原理があるかを考えないといけない。現在の社会の矛盾を克服するためには、どこにその「可能性の条件」があるのか、という順序が必要です。可能性の条件のない社会思想は、虚妄な希望を与えるだけの思想になる。哲学の考えではない。私は哲学的な思考による社会理論を、「社会の本質学」と呼んでいるんです。

苫野 竹田先生が本当にすごいなと思うのは、「確かなものなどどこにもない」という相対主義が重視された、ポストモダン思想全盛期の90年代から、それではダメだと、孤軍奮闘されてきたんですよね。

我々、次の世代は、竹田先生がなぎ倒してきたものを、「いや、まあでもこういうところは使えるのではないか」と、もういっぺん再吸収することもしてきました。先生は、「そんなんじゃダメだ、潰すべきものは全部潰せ」って言うんですけど(笑)。そうは言っても、素晴らしい知性たちがやってきたもの全部が全部無駄ということもないので、いいところはいいところで取ろうと私は思っています。ただ最終的には失敗している思想がきわめて多いので、竹田先生が言っていることは妥当だと思うんですけれど。

さっき竹田先生は、社会について考える時、とてもシンプルな三つの観点、経済のゲーム、政治のゲーム、そして文化のゲーム、というこの三つの視点を置くといいとおっしゃっていました。確かに、そのように考えると、何をどう考えればいいかがクリアになってきますよね。これが哲学の一つの意義だと思います。つまり、経済のゲームや政治のゲームや文化のゲームがどうあれば、我々はより自由なエロスの交換ができるんだろうか、という問いを立てられる。みんなが生き生き楽しく自由に政治や経済や文化を生きられるにはどういう条件を整えていけばいいかと考え合うことができますよね。たった三つのシンプルなキーワードを置くだけで、そういったことが見えてくる。

■読み方と書き方

苫野 私たち弟子がイメージで物事を語ると、竹田先生は激怒するんですよ。弟子たちは、いつもそうやって怒られながら成長してきました。お前の考えていることはお前の独りよがりではないのか。本当に普遍性を持つのか。いつもそうやって鍛えられてきたなという思いがあります。

今も、竹田先生から学んだ哲学の読み方を大事にしています。研究者というのは、文字通り研究者の見方で分析的に読む人が多いんですね。この人は何年から何年にかけてこういう主張をして、何年に考えがちょっと変わって……みたいに。要は、哲学者たちの問題圏を自らも生きて格闘するのではなく、外から部外者として対象を研究する。他方、哲学書というのは、難しいのが多いので、自分が読みたいように読むというのもやってしまいがちです。

でも竹田先生から学んだのは、哲学者たちの心臓をまずつかめということでした。もちろん、彼らの思想と戦いながら読むんだけど、でもまずは、虚心坦懐に、謙虚に、こいつが言ってることの心臓をつかんでやろう、と。それと同時に、哲学者たちが格闘した問題と自分も共に格闘する。

書くということについても、竹田先生は厳しかったですね。当時よく「とにかく雑巾を絞れ」とおっしゃっていました。絞って絞って、最後にポタッっと落ちたその一滴にお前の思想があるかどうかが問われてるんだと。

当時、私はちょっと跳ねっ返りで、「何が最後の一滴だ、こっちは思想が溢れて溢れて仕方ないのを、どうやって川にするかに悩んでいるんだ」なんてことを、密かに思ってたんですよ。若い頃、私は大変なロマン主義者だったので、思いがあふれるわけですよ。そうすると言葉がいっぱい溢れるし、アイデアもたくさん出てくるんだけれども、竹田先生と一緒に哲学を勉強していくと、自分が考えてきたことなんてこれまでの2500年の哲学の歴史の中では、本当に大河の一滴に過ぎないということがだんだんわかってくるんですね。もっと深く考えてきた人たちがいて、そして、最高の知性たちが2500年にわたって思考のリレーをしてきた。そのリレーの中で溺れるんですよね。溺れると、自分がどんどん枯れていく。この若い時期の鼻柱が折られるような経験が、私はとても大事だったなって思うんですね。だから今では、雑巾の話もよくわかります。竹田先生は、「枯れて枯れて枯れきった後に、それでも最後の一滴があるか、そこを見てるぞ」って、ずっと言われていたんですよ。最後の一滴に、もし何もお前の考えがなかったら、哲学者を諦めろと。

竹田 自分でそれがうまく出せなかったら、そういう志を持っている人を応援するという道がある。そうやって哲学のリレーがあるんです。でも、今、うまく言ってくれましたが、古今の書籍を全部読んで、哲学者の一番大事な原理は何かというのを身につけていくと、もう、思いつきの発想ができなくなる。極端な言い方をすると、これまでの哲学原理を積み重ねてきいって、次の一歩を踏み出せるかどうかというのが、哲学の最後の命になるんです。 ただし、これは哲学者たろうとする者の鉄則ですね。一般の人が哲学すること自体の命は、また別で、優れた哲学者から受け取ったものを自分の生き方に転嫁できるかどうか、ということが一番大事だと思う。しかし哲学者としての志をもつなら、先行の哲学者が切り拓いてきた優れた哲学原理の、その次の一歩に進めるか。これが重要です。もちろんそれがうまくいくかどうかはまあ天の采配で誰にも分からない。自分の哲学がそういう新しい原理になるかどうかは、時間をかけて読者が決めることですね。もし自分にはそれが難しいかもと思えたら、哲学を志している若い人も応援したりできるし、生き方で悩んでいる人を哲学の考えで支援することもできる。いずれにせよ、哲学は単なる学問ではない、さっき言った本質を問う哲学の考え方が大事です。

(2025年6月14日、NHKカルチャーセンター青山教室でのイベントの一部を再構成して掲載)

***