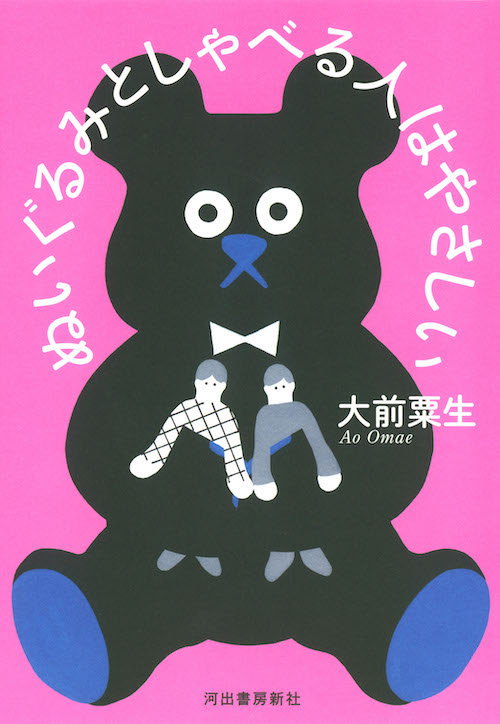

映画化もされた『ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい』でジェンダー差別に傷つく男性の姿を繊細に描き、話題を呼んだ作家・大前粟生さん。待望の新作『物語じゃないただの傷』は、「差別への抵抗・告発すらも消費される社会の闇」までも捉える超衝撃作です。刊行を記念し、「文藝」2023夏季号に掲載された、大前さんと吉田恵里香さん(脚本家・NHK連続テレビ小説『虎に翼』アニメ『ぼっち・ざ・ろっく!』他)の対談を特別公開します。

*吉田さんから本作へのご推薦文はこちら。

*大前さんと吉田さんの対談イベント開催決定! 詳細は後日お知らせします。

2020年刊行の大前粟生氏初中篇を表題作にした小説集『ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい』が映画化され、今春劇場公開される。周囲のように恋愛を楽しめない主人公が、大学のぬいぐるみサークルの交流を通しコミュニケーションに向き合う姿を描く。自身初の著作映画化を記念し、ドラマ「恋せぬふたり」でアロマンティック・アセクシュアルの男女の同居物語を描き向田邦子賞を受賞、24年度前期NHK連続テレビ小説「虎に翼」の脚本も手掛ける吉田恵里香氏を迎え、多数派の枠からこぼれ落ちる人々を描くことについて語っていただいた。

■原作を読んですぐ映画を観ると

大前粟生 今回対談の話をいただいて、吉田さんとお話しさせていただきたいと僕から編集部にお願いしました。吉田さんが脚本を書かれたドラマ「恋せぬふたり」とアニメ「ぼっち・ざ・ろっく!」を拝見したのですが、多数派の枠に馴染めない人たちを描く際の、物語と社会への眼差しのバランス感覚がすごく巧みだと感じて。

吉田恵里香 光栄です。「ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい」の小説も映画も、すごく面白かったです。原作を読んだすぐ後に映画化作品を観るのは初めてで、脚本家としても新鮮な体験でした。モノローグを用いない映画の手法も興味深くて。

大前 僕自身は原作者意識みたいなものがすごく薄いんです。なので、「ぬいしゃべ」って不思議な話だなと思いながら映画を観ました。それぞれの人物が持っている印象が、実写ではすごく強まっていて。主人公の七森もちょっと不気味な人物に感じられました。

吉田 大学の「ぬいぐるみサークル」でぬいぐるみと話す大学生たちの姿を通して、監督は「対話とは何か?」を描こうとしたのだと私は思いました。ぬいぐるみの視点もけっこう出てくるのですが、もしも私が脚本を担当していたら、ぬいぐるみの扱い方が違った気がします。良い意味で小説以上にざらついた感触がありましたね。

大前 吉田さんのおっしゃる「ざらつき」って、もう少し言葉を足すとどんな意味でしょうか。

吉田 例えば、冒頭に主人公の七森がぬいぐるみを洗う場面が出てきますよね。キャッチーさを狙うなら、この入り方はしないと思うんです。物語上、七森が自分のぬいぐるみを持つようになるまで時間がかかるので、早い段階でぬいぐるみとの「対話」を描こうとしたのではないかと。全体的に解釈を観客に預けた描き方をしていて、そこにざらつきを感じました。

大前 なるほど。先日、監督の金子由里奈さんとお話をさせていただいた際に、可愛いぬいぐるみと繊細そうな人々をキャッチーに描くことはいくらでもできるけど、それはしたくなかったとおっしゃっていて。「ぬいしゃべ」を映画にするなら、考えすぎて、七転八倒して、取り乱している人が撮るべきだと思った、と言ってくださったのがとても印象的でした。もともとこの小説は、「女性差別に傷付いている男の子を書いてください」という依頼を受けて書いたのですが、すごくタイムリーな題材を扱っている感覚がありました。エンターテインメントとして面白く描くと取りこぼしてしまうものがあるし、〝正解〟のある話でもない。解決することよりも、思い悩んだりモヤモヤしたりしている登場人物たちが話をする場所を描きたいと思ったんです。

吉田 小説の方が主人公の気持ちにぴたっと寄り添って読めますよね。映画の方は、観客と主人公の距離感をあえて少し遠くしている印象でした。この人のことを好きになっていいのかどうか、分からないまま七森を見ていく感じというか。原作を読まないで映画を観た人は、七森がシスヘテロなのか、ゲイなのか、アロマンティック・アセクシュアルなのか、セクシュアリティや性自認の度合いも分からない中で、どう彼を観ていくのかは気になりました。原作だと、七森にも性欲があること、恋人を作ってみたいと思っていることは分かりますよね。その辺の解釈の余地を広くすることで、観る人たちが自分ごとにしやすくする意図があったのかもしれませんね。

■小説と映像における“分かりやすさ”

大前 脚本家の方って普段はどういう風に仕事を受けて、どんなスケジュールで進めてらっしゃるんですか。

吉田 基本的には事務所に依頼が来て、入れられるなら入れます。アニメとドラマとか、複数の仕事がいつも並行していますね。加えて、今は漫画原作やエッセイも書いていて、そんなに優良進行できないタイプなので、いろんな人に迷惑をかけながらやっています(笑)。テレビのオリジナル連続ドラマは「恋せぬふたり」が初めてでした。

大前 吉田さんのインタビュー記事を読ませていただいたのですが、恋愛感情を他者に抱かない二人がお菓子かパンを夜に食べるという、ゆるい深夜ドラマの企画を提案したことは以前もあったけど、通らなかったと。「恋せぬふたり」は、話数を重ねるごとに徐々に主人公に感情移入できるつくりになっていると感じました。

吉田 NHKさんだからやれた、という部分は大きかったかもしれませんね。民放さんだったら、たぶん通らないかな。登場人物がアロマンティック・アセクシュアルだと明示しなければ通るかもしれないけど。NHKさんでもそこをはっきり言うのか言わないのか聞かれたのですが、私はちゃんと言いたい、と。ただ、みんながその言葉にまだそれほど馴染みがないので、最後まで見ていく中でだんだん分かってくる話にしたいと思いました。入門編というか、だんだん深く浸透していくような。

大前 NHKと民放ではけっこう違いがあるんですか。

吉田 NHKさんでは「この言葉は分かりにくいから変えましょう」みたいな指摘を受けることはあったけど、目線は揃っていましたね。テーマはちゃんと共有できていて、その上で、できるだけ多くの人に伝えるためにどうするのかを一緒に考えることができました。他の放送局だと、分からないものは削ってしまうことが多いかもしれません。NHKのドラマって、「よし、NHKのドラマを見よう」と思って見る人が多いと思うんです。でも民放だと、バラエティー番組を見ていた流れでドラマを見ることも多いし、五歳の子どもからおばあちゃんまで間口が広い。「嫌だと思う人がいるかもしれない」と判断したら削るのは止むを得ない部分もあると思います。ただ、削られるとやっぱり落ち込みますよね。本当はなんで嫌だと感じるのかを自問してほしいし、それができるドラマを作りたいと日々思っています。

大前 実は二、三年前から、アロマンティック・アセクシュアルの高校生の話を書いていて。だから僕も「恋せぬふたり」のことはずっと意識しているのですが、この作品は今後、古典的な位置付けになっていく気がしました。アロマンティック・アセクシュアルを題材とするなら、「恋せぬふたり」を踏まえないわけにはいかなくなるというか。

吉田 アロマンティック・アセクシュアルを知らない人に分かってもらえないと意味がないと思ったし、どんなテーマを扱っても結局、私たちはそれを物語に使わせてもらう側じゃないですか。どういう人たちなのか、どういうことをつらいと思っているのかを私たちは知らないし、自認しない人もいるし、自認していても公言しない人もいるし、いろんな人がいる。そもそもそこに重きを置かなかったら、みんなセクシュアリティと関係なくいられるのにね、というところまで持っていきたかったんです。不用意に人を傷付けたくはないし、アロマンティック・アセクシュアルの人がことさら説明されずに当たり前にいるようなドラマもやってみたい。同時に、美味しいところだけをつまむのも失礼じゃないかな、という気持ちもあって。当事者が見たら傷付くよな、嫌だろうなと思いつつも、でもここは通らないとだめだなと思いました。なので、古典と言っていただけたのは嬉しいです。

大前 小説というジャンルの場合だと、作家や編集者のものすごくぼんやりとした共通認識、空気感として、例えば社会的なテーマを描く場合でも、老若男女に伝わる「分かりやすい言葉」を用いることへの忌避感がある気がしていて。自分にもその感覚はある一方で、それって奢りかもしれないなと思うんです。だからこそ、分かりやすく伝わってくる作品に触れたとき、眩しく感じる気持ちとモヤモヤとが自分の中に生じる。これって何なんだろうなっていつも思います。

吉田 小説と映像作品の違いもありますよね。映像は関わるスタッフが何十人もいるので、解釈を委ねすぎることにはリスクもあって。監督、俳優、音楽制作者、いろんな人の解釈が入ってきて、結果的に良い方向に行くケースもあれば、迷走してしまうケースもあるんです。

大前 「ぬいしゃべ」の撮影現場にお邪魔させていただいたのですが、映画の撮影現場に行くこと自体が初めてで、勝手にもっと殺伐としたイメージを持っていたんです。こんなにみんなが仲の良い感じの現場があるんだと驚きました。

吉田 そういう現場もありますね。現場によります(笑)。

大前 関わっているすべての人を尊敬したというか、小説は結局一人で書くだけだし、映像と比べたら楽だなって思いました(笑)。

吉田 ただ、小説は作家の責任が重いですよね。私も小説を書くけれど、ここは演者の表情がよければOK、とはいかないじゃないですか。いろんな仕事を並行してやっていますけど、小説だけは脳の使う場所が違って、他の仕事と並行できないんです。

大前 僕は小説に対する責任感がそんなに強くないかもしれないです。自分なりの作品を作る上でのモラルというか、真っ当さへのラインなどはあるけれど、結局、フィクションを書いているだけだよな、みたいな感覚もあって。だから余計に、映画化された作品が眩しくて、ちょっとショックでもあって。

吉田 私は脚本を書くとき、必要最低限のト書きしか入れないんですね。台詞をメインで書いて、台詞とストーリーの流れ以外の部分は縛られず自由に演者さん、監督さんがやってくれる方がいいなと思っていて。でも、小説だと全て自分で書かなきゃいけない。実は「恋せぬふたり」はノベライズ版を出すことになっていて、四、五年ぶりに小説を書いたんです。で、いざ書き始めると、筆が全然進まなくて。昔ほど本を読めていないし、書いていなかったし、ちょっと反省して、最近は毎日三十分だけ小説を書くようにしています。どこに発表するわけでもないのですが。

■キャラクター付けへの忌避

大前 純文学系の文芸誌とエンタメの小説誌では、編集者と読者の求めるキャラクター性や話の展開の仕方が違ったりしますよね。ここ二年ほど、複数の媒体やジャンルのものを並行して書いているのですが、媒体ごとにそのバランスを調整することになかなか慣れないんです。キャラクター性と展開のテンションに自分を馴染ませるのに、どうしても時間がかかってしまう。エンタメ系の雑誌だと「もうちょっと親近感が湧くような書き方をしてほしい」と言われたりするし、逆に純文学系の雑誌でベタなキャラクターを書くと「ちょっと安易ではないか」と言われたりして(笑)。どっちも分かるだけに、悩んじゃいます。でも脚本だときっと、この人はこういう人だという要素を台詞に集約させる必要がありますよね。そこのバランス感覚が難しそうです。

吉田 そうですね。現場にもよるし、演者の人数にもよりますね。例えば、去年書いた「君の花になる」というドラマには七人組のボーイズグループが出てきたので、キャラ立ちとか七人のバランスをすごく考えました。ただ、明るい子がずっと明るいままじゃなくていいし、関西出身の子だからといって必ずノリがいいわけじゃない。ありがちな設定では描きたくないし、かといって「人間だから何をしてもおかしくない」みたいな理屈には乗りたくない。人殺しはするけど、猫は可愛がる、でも蟻は指で潰す、それが人間でしょ、みたいになってしまうと、視聴者がどう見ていいか分からなくなりますよね。

大前 そうですね。もともと僕の中にキャラクターへの抵抗感があるのかもしれません。教室や会社でのノリで「あいつはこういう奴だ」と決めつけたり、SNSやYouTubeで自分のキャラを作って人気を得ようとしたり。フィクションじゃない現実の人間がすぐにキャラとして消費されていくことにずっと違和感があって。その違和感も踏まえながらフィクションを書きたいという気持ちがあるんです。

吉田 小説の場合は、読者の脳内に任せてほしいところもけっこうありますよね。あえてキャラクターをはっきりさせないのは、小説らしい技法だと思います。

大前 小説だとざっくり分けちゃうと、純文学はキャラクター性が弱めで、エンタメは強めな傾向があると思います。吉田さんは作品によって書き分けたりされますか?

吉田 基本そんなに書き分けないですね。監督さんやプロデューサーさん、編集者さんとの相性で、この人にはハマらないんだなとか、伝わらないんだなと思うことはあります。やっぱり一緒に面白がれないと良い作品にはならないですよね。あと、視聴者層は意識します。こういう層の人たちが見てくれるなら、何を伝えたいかなとか。そういうところで方向性を変えることはあるかもしれません。私の場合は、伝えたいことが決まらないと筆が遅くなるんです。昔はもっと勢いで書けたのですが、今は「これを伝えよう」とか「こういう読後感にしよう」といったものがないと書き進められない。もちろん、こちらがテーマをどう決めようと、受け取り方は自由なんですけどね。

大前 僕の場合は「これを伝えよう」よりも、「これに悩もう」という感じが強いかもしれません。〝正解〟のない問題について登場人物たちに問答させることがよくあるんです。小説だからこその長文で、複数の人物がそのテーマについて悩んで、どこまで悩むことができるのか。それを試みている気がします。

吉田 そうか、そういう書き方もあるんですね。

■将来の読者がうっすら浮かぶ

大前 悩んでいる方が余計なことをたくさん書けるな、というのもあって。〝正解〟に向かっちゃうと道筋が綺麗になりすぎるけど、小説はノイズをたくさん含ませることができる。解決したり、謎を解いたりするのは映像の方が合っている気がします。映像だと全部の場面が伏線のように作用するけど、小説の場合は、作品の展開と読者の鑑賞の時間が一致するわけではないというか、書く側も読む側も、そこまできれいに流れを整理できないですよね。文字を用いる分、読んでいる人の思考とその都度その都度繋がってしまいますし。

吉田 それが小説の強みでもありますよね。

大前 そうかもしれないです。クリックすると再生されるわけでもないところに強みがあるというか。古本になって十年後に誰かが手に取ったりするかもしれないなって、よく考えるんです。「文藝」の編集部では「ぬいしゃべ」と「おもろい以外いらんねん」「死んでいる私と、私みたいな人たちの声」を有害な男性性を題材にした三部作と位置付けてくれているのですが、解決の糸口として小説を書くと、時代が流れたときに古臭いものになってしまうんじゃないかなって。目の前の作品を書いているときも、うっすら将来の読者について考えてしまうんです。

吉田 私は「当時はこの程度だったんだな」と思ってもらえばいいかなと、そこは割り切っていますね。三部作みたいなことは映像では難しい気もしますし。「恋せぬふたり」を書いたからといって、アロマンティック・アセクシュアルを題材としたドラマをまた書いてほしいという依頼が来るかというと、たぶん来ない。私自身も慎重になってしまうと思います。もちろん書きたいテーマはあって、「君の花になる」ではアロマンティック・アセクシュアルの人をそうとは書かずに登場させているんです。そういう人が存在しない状態にはしたくないので頑張ってはいます。けど、明示する形で書くには、まだまだ色々とハードルが高いのが現状です。

大前 そうだったんですね。

吉田 でも、自分のテーマをとことん追究するなら、小説で書くしかないのかもしれませんね。今時ゲイの方が物語に出てきても「え、ゲイってなんですか? 男性なのに男性が好きなんですか?」みたいな問い掛けを描かないじゃないですか。私は全てのセクシュアリティにおいて、そういった説明自体が不要な世界を描きたいという気持ちがずっとあるんです。ただ、そういうテーマ自体を「うるせえ」と思う人はいるし、当事者の中にも「うるせえ」と思う人はいる。「恋せぬふたり」のときも「脚本家の◯◯さんみたいなセクシュアリティの描き方ならまだしも、これは独りよがりである」という直リプが来たりしました。すべての文脈で百点を取るのは不可能だし、そのときは百点に思えても、すぐ七十点、五十点になってしまう世の中じゃないですか。だったら、大事なのは自分の中で今の百点をやることじゃないですかね。

■作家の年齢と創作

大前 これもある種の奢りかもしれないのですけど、SNSで見られるような言葉遣いから小説をできるだけ遠ざけたい気持ちがあって。価値観の多様性といった文脈においてはSNSが一番進んでいるし、テーマ的には接続しちゃう気がするのですが、だからこそ作品の側からSNSに寄っていくと、すぐに古くなっちゃう気がするんです。

吉田 私は大学在学中にこの世界に入って、わりと早く仕事を始めたので、以前は若さが売りでもあったんです。でも、三十五歳になった今は、若者がどういう言葉を使っているのか分からないし、変に追っ掛けて使おうとしても絶対に不自然になってしまう。「恋せぬふたり」のときに、主人公の両親の描き方に対して「今はこんな親はいない」「デフォルメされすぎ」といった反応があって。でも、私の中では全然デフォルメしていなくて。今も主人公のような家庭環境で育つ人はいるし、そこに〝正解〟はない。だから、私自身に嘘がなければいいのかなと思っています。それこそ三十歳ぐらいの頃はけっこう悩みました。今の女子高生から見たら自分は若くないんだなって。「セブンティーン」を一生懸命読んだり、女子高生のSNSを見たりもしました。でも、それはもう若い人に任せようと思ったら、楽になりましたね。今はできるだけ普遍的な言葉を使うし、普遍的な部分で問い掛けていくしかないと思っています。それに、人の根底にあるものって、実はそんなに変わらないですよね。

大前 僕は三十歳なので、ちょうど今おっしゃったような感じです。歳を取るだけで自分は書けなくなってしまうんじゃないか、という恐怖心があって。

吉田 十代や大学生の頃は私も繊細で、落ち込んだり、傷付いたり、人の目が気になったりしました。年齢とともに鈍感力を手に入れて、生きやすくはなったのですが、今は一周して、鈍感力って本当に良いものなのか疑問に思っていて。というのも、子どもが生まれて、この鈍感力が子どもを傷付けるかもしれないと気付いたんです。そうしたら、二、三年前に言われたことをふと思い出して、今になって傷付いたりするようになって。若い頃は怒りのパワーで書いていて、それが一度落ち着いたのが、今はまた違う怒りのパワーで書いている感じですね。自分のメンタルはコントロールできないし、他者によって作られている部分もあるじゃないですか。だから自然な流れに身を任せるしかないのかなと思っています。

■生理に詳しすぎるおじさん

大前 「生理のおじさんとその娘」(NHKドラマ)はどんな思いから書かれたのですか。「生理についてよく知ろう!」と動画で呼びかけてバズるおじさんって、この時代に本当に現れそうで、すごく面白い題材ですよね。

吉田 映像作品で生理を扱うとき、言葉を濁したおしゃれな感じにしがちじゃないですか。なぜだか分からないけど海辺で踊っている、みたいな。そういう表現もわるくはないんですけど、今回は映像美に逃げる抽象的な表現はしたくなかったんです。女性に向けて書くだけでは理解が広がらないし、男性にこそ知ってほしかった。みんな誰かの生理があるから生まれてきたのに、知らないことが多すぎますよね。拒絶感を持つ人がいるのも分かりつつ、一回思い切って間口を広げてみたいと思ったんです。

大前 生理のおじさんが「僕は娘の生理周期も把握している」と言っちゃうのがリアルですよね。こういう風に、自分がいろいろなことに明るいぞ、と自慢をしたい男性って潜在的にたくさんいる気がします。まさに今見たいドラマだなと思いました。

吉田 把握していること自体は全然悪くないはずなのに、それを公の場で言うことがなぜ悪いのか。そこを理解できていないことの問題ですよね。今回の撮影現場は女性がとても多くて、新しいものが生まれてきそうな予感がしました。統括プロデューサーの男性が「生理二日目ってつらいんだよね?」と聞くと、女性のスタッフ達が「私は凄く眠くなる」とか「私は三日目がつらいです」とか言いあったり。そんな現場ってこれまでなかったじゃないですか。

大前 いい現場ですね。

吉田 そういうのがいいなと思って。おじさんとか、男の子とか、生理について話したらダメだと思っている人にこそ届けたかった。そこをふわっとさせると、感度高めの人しか見てくれないじゃないですか。死語になりつつありますけど「意識高い」人たちに向けて作っていても、私はあんまりワクワクしないんです。

■あえて引きこもる

大前 吉田さんは既存の枠からこぼれ落ちるような人をよく描いていると思うのですが、そうした作家性を前提にした依頼が多く来るのでしょうか。

吉田 私はもともとラブコメのイメージが強いので、そっちの依頼は今も多いし、スケジュールが空いていたら受けますね。ただ、例えば誰かの容姿を面白おかしく笑うネタは書かない人だと、みんな分かってくれている気がします。「ぼっち・ざ・ろっく!」も原作では、主人公の後藤ひとりちゃんの胸が大きくて、他メンバーが自身の胸と比較してギリリッとなるネタがあったりしますが、そのネタは避けさせてもらったりしています。

大前 そうなんですね。アニメだけ見る人は気づかないでしょうね。

吉田 女性でも、面白がれる人はいるでしょうけど、そうでない人はやっぱり引きますよね。女性同士で胸の大きさを比較することって現実ではあまりないですし。私は傷付くのでエゴサをあまりしないのですが、夫に聞くと、女の脚本家だからおっぱいネタを削ったみたいにネット上では書かれているみたいです。もともとそこに特化して、それを楽しむジャンルだったら、削るべきではないと思います。でも、「ぼっち・ざ・ろっく!」はそこで勝負しなくても十分に面白い作品だし、女子高生を性的に扱うことをよしとする倫理観の人たちが作っていると思われるのはやっぱり嫌ですよね。傷付くことに意味がある作品もあるし、それはやるべきだと思うけど、意味がないことはやらなくていいなと。

大前 いやあ、なんか、かっこいいなあ……。

吉田 かっこよくないですよ(笑)。これが本当に正解なのかも分からないですし。昔の私は全ての人から好かれて、チヤホヤされたかったです。今も人には好かれたいけど、それは無理だと割り切れるようになったというか。私は嘘をつこうとするとすぐにばれるタイプで、人狼ゲームとか全くできないんですよ。だから、嘘をつくのはやめたんです。

大前 僕は人狼を面白いと思ったことがなくて(笑)。面白くないなと思うと、そこからどんどん離れていってしまうので、友達もどんどんいなくなって。ほんとどうしようかなと。

吉田 私も昔はフットワークの軽さが自分のいいところだと思っていたのですが、今は子どもがいるから動き回れないし、土日に予定は入れづらいし、友達が減っていきますよね。以前は映画も必ず初日に観に行っていたのに、今はDVDの発売か配信を待つしかなくて。まあでも、しょうがないかな。子どもが成長したら、馴染みのバーとかに入り浸るおばさんみたいになれたらいいなと思ったりもしています。もう友達に会っても話題がないんですよね。恋バナもないし。映画やアニメも昔みたいに広く浅く観られていないし。子育ての話をできる人としか話せない。だから、私はもう広い人付き合いは諦めましたね。

大前 僕は最近、意識的に世の中と距離を置こうとしています。もともと閉じこもりがちな性格なんですけど、ここ二、三年、世の中とのバランスを取るような感じで作品を書きすぎたという意識があって。今年は引きこもって、自分の歪みのようなものがもっと作品に出ればいいなと。不安ながら世の中を遮断しています。

吉田 それも大事だと思います。私もそういうタームですね。SNSはすごく見ちゃうんですけど、良いところと悪いところがあるし、弱っているときに見ると本当にダメージを受ける。見ないに越したことはない気がします。

大前 そうですね。体力的な部分も大きいかもしれません。仕事をしていると、SNSを見て疲れる余裕もなくなるので……。今日はいろんなお話をうかがえて、本当に考えさせられました。

吉田 あまりかっこいいことが言えなくて、すいません。大人っぽいことを言ってみたい時期もあったのですが、自分には無理だなって。もう諦めました(笑)。

大前 いえ、本当にかっこいいなと思いました。ありがとうございました。

(二〇二三・二・一三)

構成=瀬木広哉 写真=石渡朋

***

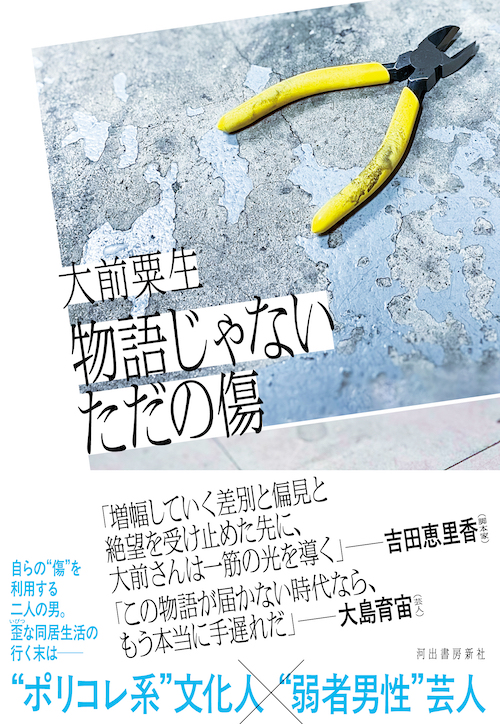

大前さんが「怒りのパワーのその先へ」と描かれた最新作『物語じゃないただの傷』は、2025年3月21日刊行です。吉田さんにいただいたご推薦文の全文はこちら。

大前粟生『物語じゃないただの傷』

“ポリコレ系”文化人×”弱者男性”芸人

自らの”傷”を利用する二人の男。歪な同居生活の行く末は ――

「増幅していく差別と偏見と絶望を受け止めた先に、大前さんは一筋の光を見出す。」吉田恵里香(脚本家)

「この物語が届かない時代なら、もう本当に手遅れだ。」大島育宙(芸人)

「男の僕が有害な男性性を告発することが僕の大義なのだと、本気で思った。どこで間違った?」

“男のくせにフェミニストやポリコレにおもねった”発信でメディアに引っ張りだこの後藤。ある日、職も金もなく“報われない男”・白瀬が、後藤の秘密を盾に「お前の家に住ませてくれや」と脅迫してきて……。