特集・コラム他 - 特設ページ

私小説を超えた<新しい私小説>とは? 文学賞を総なめする作家・町屋良平が語る革新的創作術

町屋良平

2025.03.21

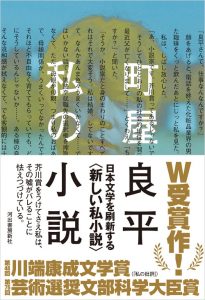

町屋良平さんの最新刊『私の小説』が、このたび、第75回芸術選奨文部科学大臣賞を受賞しました。本書は、収録作「私の批評」で第48回川端康成文学賞を受賞し、史上2人目のW受賞となります。

町屋良平さんの最新刊『私の小説』が、このたび、第75回芸術選奨文部科学大臣賞を受賞しました。本書は、収録作「私の批評」で第48回川端康成文学賞を受賞し、史上2人目のW受賞となります。

それにあたり、批評家の水上文さんによるインタビューを公開します。SNSが普及し、作家の発信や個人情報へのアクセスが容易となった時代に、はたして「私小説」は成立するのか? 「日本文学の「伝統」を刷新する功績」との評価を受けた本書をめぐり、さまざまに迫ったインタビューをぜひお読みください。

偶然を乗りこなし、「私」を掘り下げる

―『私の小説』は、「私の文体」「私の労働」「私の推敲」「私の批評」「私の大江」という、それぞれ独立した作品として発表された短篇から成るシリーズものです。まずは、このシリーズがどんな意図や経緯で出来上がったのか伺えればと思います。

町屋 このシリーズは、色んな偶然があったからここまでいくつも書けた、という側面がありました。長篇を書いた後に、短篇をそのアフターランのような形で書けることが、自分の場合は結構あるんです。シリーズの最初の作品(「私の文体」)は、『ほんのこども』という長篇を書いた後に、その尻尾みたいな感じで、たまたま書いたんですよね。しかも「私の文体」は、編集者の方にも褒めていただいたり、作家の桜庭一樹さんがツイッター(現X)で書いてくださったり、色々感想を言っていただくことがあって、勇気づけられて。だから「私の文体」を書いた後に、ちょうど『すばる』で次に労働特集があるから何か書いてくれと言われて「私の労働」を書き、勝手にシリーズ化したんです。「私の批評」も、「文藝」二〇二三年春季号の「批評」特集で、瀬戸夏子さんが司会で高橋源一郎さんと対談する機会を頂いて、そのための資料を作るような気分で書いたところもありました。間接的に色んな偶然が重なったんですね。自分はそこにあえて乗っているだけ、みたいな意識があるからこそ書けている部分もあった。偶然を乗りこなす、とでもいうか。

―『ほんのこども』は、私小説という創作形式そのものをテーマにした小説のような側面があったと思います。狭義の私小説というより、「私」と「小説」の関係を根源的に捉えた小説とでも言いましょうか。そして『私の小説』はまた、『ほんのこども』とは異なる仕方で私小説にアプローチしている小説です。今おっしゃっていた、偶然を利用した創作というスタイルは、この作品の私小説性とも関わっているのでしょうか。

町屋 そうだと思います。私小説は、本当に起きたことを書くものだからフィクション性が薄いと思われがちですが、そうではないですよね。自分の人生の中のフィクションっぽいところを、あえて選んで書いている。「私」を書く以上、小説のために現実をコントロールすることもできるようになってくるし、それは不可避なのですが、だからこそコントロールしすぎないことが大切だと思うんです。フィクション性を薄めるというか、引いた感じにしたいなっていう意図があって。中には、明らかにこんなことは起き得ないだろう、起きていないだろうってことも普通に書いているんですけど、でもこれが自分の中では本当なんです、という感覚もあって書いています。現実をコントロールしすぎるのを避けるために、あえて偶然を呼びやすい状態になる。このシリーズに共通する裏テーマとして、偶然は偶然なのだけど、主体的に偶然を呼ぶようにしている、という部分はあったと思います。

―私は「私の文体」を読み始めた当初、『ほんのこども』を書き終えてのエッセイかと思ったんです。というのも『ほんのこども』は、作家の「私」が他者の文体を奪って書き連ねる、という物語が描かれていましたが、「私の文体」も他者の文体を盗んで作家としてデビューした「私」が主人公だからです。けれども、読み進めるとコロナ禍の後の近未来のような、SF的な設定になっているんですよね。

町屋 アイデア的には、まず、いわゆるコロナ禍があり、その中で書かれるものがどう変わっていくのか、ということを考えていました。

と同時に、『ほんのこども』で、私小説からフィクションの方に引っ張られるっていう動きがあったんですね。自分のことと、小説のことがごっちゃになってしまうような。自分が何かおかしくなってる自覚があって、だから「私の文体」には正気を取り戻したい、みたいなモチベーションがあったような気がします。『ほんのこども』における、他者の文体を自分のものにするというモチーフの、ある種落とし前みたいな感覚もありました。『ほんのこども』で行き過ぎてしまったところからちょっと現実に戻ってくるために、SF的な設定に頼らざるを得なかったのかもしれません。

―「私の文体」では、コロナ禍において顕在化した接触の暴力性とでもいうべきものが、もっと大きなものになって一般化した世界が描かれています。その暴力性は、『ほんのこども』の落とし前という部分と関わっているのでしょうか。

町屋 「私の文体」には、『ほんのこども』あたりから自分の作品に顕在化してきた家族の問題からまだ目を逸らしている部分があって、それはコロナ禍をSF的に捉える意識と繋がっていたのかもしれません。コロナを現実として引き受けた時に、より「私」に直面しなければならなくなりそこで前景化してくるのが家族の問題だった、という流れに、実際なってますから。他者との関係性が作れない、という問題がやっぱり潜在的にあるんです。それが「私の文体」では、コロナ禍に端を発する接触の暴力性に繋がっています。ではなぜこんなにも接触に対して忌避感みたいなものがあるのか、という形で「私」を掘り下げていくうちに、だんだん現実に戻ってこられる、とでもいうか。話しながら気が付いたんですが、最後に書いた書き下ろしの「私の大江」では、もうほとんどフィクション的な要素がなくなってますね。

中途半端さに苦しむ

―『私の小説』という連作短篇集は、町屋さんご自身が「私」に直面し、掘り下げ、現実へ至る過程でもあるんですね。「私」に直面することの困難はどういったところにありましたか?

町屋 私は、親子関係のこととかは、事実に即して書いているんです。ただ、川端賞の選評では登場人物のリアリティがないっていう風におっしゃる方がいて、それはすごくそうなんだよなって思って。私は私の感情はこうだとか、私の意見はこうだっていう風に、エッセイなどで本当に書けないんです。「私」のリアリティがないし、現実のリアリティ、自分の周りにいる人間のリアリティもない。たとえば自分の母親について、自分でもなんでこの人は小説的にリアリティがないんだろうって思ってしまう。

―『私の小説』では、特に「私の推敲」から家族の問題が前面に出てきます。川端賞を受賞された「私の批評」も家族の問題が描かれていますね。ご自身のルーツとしての家族を作品化されていく際に、本当にこれが「私」のことだと信じてもらえるかどうか不安が生じる、ということでしょうか。

町屋 自分が「私」っていうものに対して抱えてる悩みって、切実な一方、わからない人には伝わらないと思うんです。小説の題材としては何かちょっと中途半端というか。切実だけれどもそんな人いっぱいいるよねって部分があって。

これはデビューした時から通底する自分のテーマなんですけど、「中途半端さに苦しむ」ということがひとつあるんです。私は、悩みを抱えていながらも、結構何とかなっているんですよね。だから、これ自体暴力的な言い方なんですけど、もっと辛い人なんていくらでもいるよっていう考えが頭にずっとあるわけです。だから、私の辛さを私自身がどこまで認めてあげられるか、その塩梅が難しい。小説家としては深いところまで一度行ってしまった方が描きやすかったりもするんです。ただ自分は、本当はもっと辛い人がいるけど、でも「もっと辛い人がいるっていう辛さもある」みたいな感じのところで引き返すことを肯定するところにいつも帰ってきます。自信をもって辛いと言えない辛さにコミットする。私は辛い、ということを本当には認めてあげられてないからこそ、その中途半端さも含めて認めてほしいっていう欲望でずっと書いている。このシリーズも、どこまでわかってもらえるんだろう、という悩みを抱えながら、最後まで「わかってもらえる」という実感がないままずっと書いていました。

―『私の小説』の特徴のひとつに、すべての短篇に必ず文献引用が挟まれます。これらの文献は、作中では実在の書物の体で書かれていますが、町屋さんご自身の創作ですよね。「私の推敲」にはイマジナリーフレンドも登場します。これらはそのような「わかってもらえなさ」に関わるものなのでしょうか。

町屋 あらゆる手段を使って、「私」はこうらしい、ということを確定しようとしているけれどもそれがことごとく失敗し続ける。失敗がこの短篇集に通底した流れになっているんです。だから結局、「私の文体」でも書きましたが、最後に全部クエスチョンマークがつくんですよね。「私の文体?」みたいな感じで。文体は作家固有のもの、個人のものとして規定できない、ということがもともと自分の文学観としてあるんです。わかりやすいタームとして「この作家の文体」とか私もすごく言うんですけれど、でもそこで言われている「文体」って読者が読んではじめてそうなっているような部分がある。それって「私」というものの在り方とも近いじゃないですか。自己認識だけじゃなくて他者から見られるからこそ、「私」がある。そういう二重関係があるから、私が私である証拠も本当は何もない。でも私は私でありたい、私である証拠が欲しい、みたいなそういう苦しみがあります。証拠をどんどん上げていこうとするけど、失敗してしまう。『私の小説』は「私の失敗」でもあるんです。

登場人物としての信頼がない私

―長篇『生きる演技』でも「私」というリアリティの希薄さを抱える人物が登場しました。テーマとして共通するものがあるように思いますが、書くにあたって、長篇小説とこの短篇シリーズにはどんな違いを感じましたか?

―長篇『生きる演技』でも「私」というリアリティの希薄さを抱える人物が登場しました。テーマとして共通するものがあるように思いますが、書くにあたって、長篇小説とこの短篇シリーズにはどんな違いを感じましたか?

町屋 『生きる演技』の方が、身体的には結構一体感があるように感じるんです。フィクションであれば、登場人物がキャラクターとして、それぞれの中にリアリティがある。そこに身体性を付与するための方法に手応えがはっきりある。自分が今まで書いてきたものとしては、『生きる演技』の方が正道で、『ほんのこども』や『私の小説』は突然変異みたいな感じなんですよね。その二冊を書いて少し迂回したがために『生きる演技』が書けた。『生きる演技』は本当に集大成です。

ただこの『私の小説』は乖離している感覚が強くて、だからこのシリーズを書いてる時には、『ほんのこども』の時からそうだったんですけど、どうやったらこれを私、町屋だって信じてもらえるんだろう、ということが、一番気になっていたんです。どれぐらい個人情報を出せば信じてもらえるのかって思っていたし、自分としては信じてもらえるとはとても思えない。登場人物としての信頼が全然ない。事実だからこそ一番嘘みたいだと思う。だから読者に信じてもらうために、もっと個人情報を出さなければいけないと思ってしまって、過剰に出している部分があります。私小説って本来、そこを考えないための装置なんですけどね。

―多くの方は、フィクションは噓で、現実にこそリアリティがある、と思ってますよね。町屋さんは書き手の感覚としてそこが逆転している。それがこのシリーズの私小説性に独特のねじれを与えていると思います。「私の大江」では、柄谷行人の「私小説の両義性」が引かれ、明治時代の破滅型私小説作家である嘉村礒多についての〈彼に不可能だったのは、いわば「自分であること」だ〉、という評言への共感も書かれていましたね。

町屋 いわゆる自然主義の文脈での私小説の作家の多くは、「私」が自明のものとしてあるところから書いていますよね。だから自分はずっと馴染めなかったんです。ただ、「私の大江」にも書いた通り、嘉村礒多の小説を読んだ時に自分のおぼえた乖離感と近いものがあって。それをまさに柄谷さんが指摘していたので、そういうことだったんだな、と思ったら、自分の家族の問題がすごく強く出てきました。整理すると、家族の問題によって自己同一性が揺らいでしまうことと、フィクションとの関係、というモチーフをずっとやることになっている状況があるんですよね。

―昔の私小説にはなじめなかったとのことですが、現代の私小説にはどんな課題があるとお考えですか?

町屋 基本的には、もう私小説を私小説として扱うこと自体が難しい、というのが自分の感覚です。個人情報や、フィクションとは違う解像度の情報が明らかに書かれていたとしても、それを読み手側が「私小説」と名指して扱うのは危険だと今は思っています。というのも、今まで認識されてきた私小説ってやっぱり多くは男性が書いてきたものだから、安全なところから安全な個人情報を提出しているものが多いんですよ。いかに破滅型のものとはいえ。けれども書き手がもっと広がっていく中で、出されてくる個人情報にはもう安全なものなんて一つもない。インターネットの普及とも関わってくると思うんですけども、まずもって個人情報を出された時に、それは個人情報だっていうふうに名指すことになるじゃないですか。その構造自体が、もう無理だなって思っています。だからもう、基本的にはいわゆる「私小説」はもはや存在しないような状態になっていると思います。批評的には、つまり読み手側は、これは私小説ですって名指すことはもう難しいんじゃないか。文芸誌に載っている小説の「私」について、自伝的あるいは自己投影的な性質は否定し得ないものだという共通認識があるけど、それを批評が勝手に規定することはもう明確に暴力だと自分は思ったりもするから。それから、昔はある種、小説だからといって守られてる部分もあったかなと思うんですけど、今はもう違っていて、書いたことがそのまま受けとられてしまうっていうのもあるかな、と思います。

―小説だから守られている、というのは、たとえば小説の中に書かれている言葉だからフィクションとして距離を持って受け取られていた、ということですね。受け取られ方だけではなく、書かれ方も変わった部分があるのでしょうか。

町屋 書き手がそういう部分に甘えていたところもあったと思います。個人情報を小説に書くことがリアリティを担保するのも実際あることですし。ただ、今はもう、作家自身が身を挺して出す個人情報が多くなっているなという認識があります。たとえば二〇〇〇年代の小説で言うと、かつてはもっと色んな書き方で個人情報や私性を覆っていて、複雑さの中で両立するところがあったと思うのですが、二〇一〇年代後半になってくると、本当に傷ついていることをまっすぐ書いた小説が増えてるなと思っていて。書き手が意識的に選んで書いているのはもちろんなんですけど、私は読者がそれを欲望してる部分もあると思います。読者が小説を解釈する際に、どこか実用書的に相手の個人情報を欲しているというか、作家性みたいなものを欲望してしまってる部分があるなっていうのは、書評とか批評とかを読んでいても感じることがあって。また作家自身にも主題を選べると思っているような予断があると思うのですが、私は、作家の主題はかなりの部分で無意識によって作られると思っていて、読み手の欲望に、よりダイレクトに影響を受けていると思っています。意識的に主題を選べると思っていそうな作家のほうが、より影響を受けていると思います。

―小説も実用書のような読み方をされている、というのは、具体的にどういったことでしょうか。

町屋 即時的に、今の社会はこうなっているんだとわかるような小説であるとか、自分が知りたい情報がこの小説に書かれてます、みたいな感じの読み方がちょっと強くなってるな、という認識ですね。ある意味、現実っていうものが何か手早く理解できる時代になっているのかもしれない。小説は現実を理解するにも結構迂遠だし、書くのも読むのも時間がかかるものだという認識があったんですけれども、読者はもっと早く現実を知りたくなってきている。私自身も昔に比べると、そういう風になっているんです。これはおそらく意識してどうにかなるレベルじゃないな、と思います。だからこそ、「私」の情報が即時で届いてしまう危険もある。ただ、手早く現実を理解することを必ずしも批判的に捉えてるわけじゃないんですよ。

『私の小説』シリーズも悩みながら書いていた。特に「私の批評」は一番肝入りで書いたんです。ただ、なんでこんな書き方なのか、意味がわからないんじゃないかなって思った。『生きる演技』を書いた後、燃え尽きてしまって、今後どうしよう、読者とどう向き合っていこうと思っていたのもあります。だから読者の反応を見て、こんなにしっかり読んでいただけるんだな、と救われました。おかげで、まだ現実ってものに対する理解のアプローチを多層的に頑張ってもいいのかなって気持ちになったんです。

「私」と社会

―『私の小説』のラストに置かれた「私の大江」では、抽象的な他者の文体ではなく、大江健三郎という誰もが知る小説家の作品と、町屋良平という作家の作品の関係が具体的に語られます。それは文学史における父子関係についてですが、作中では同時に「私」とその父との実際の父子関係にも言及されて、「父性」という問題がはっきり浮かび上がります。「私の文体」からシリーズを通してそこにたどり着いたのだ、ということがとても興味深かったです。

町屋 自分はちょうど今、四十を過ぎた歳なんですけど、自分の中でも社会っていうものがどんどん濃くなってきていて。私はもともと、「私の文体」でも名前を出したんですけど、小島信夫さんにすごい影響を受けている人間だったんです。読み手としても、社会と文体をそんなに関係するものとしては考えない方の小説家だったんですけど、四十を過ぎて、周りの人はすごい社会をやっている中で自分も無理なりに何かないと、小説家としてやばそうだなっていう問題に、「私の文体」から二、三年ぐらいかけてたどり着いてしまった。社会性が希薄なら希薄なりの態度を作らないとやばい。ただもともとの気質として、「私」の自己同一性もすごく希薄で、「私」が希薄だとやっぱり社会も希薄なんですよ。「私」も社会も両方希薄だと、何かしら補わなければならないし、作品ごとにやはり社会と繋がれるものが必要なんだということを考えて。それから大江さんへの傾倒が強くなっていったんです。社会と繋がれていない自分が、どう繋がれていないのか、という問題を考える時に、めちゃくちゃ社会と繋がっている感じの大江さんの様子を見たり文学論を読んだりして、やっていけそうな気持ちになることが多かった。逆にそれがないとやっていけなさそうだと思ったんですよね。

―ただ、「私の大江」にたどり着く前の『ほんのこども』でも、強制収容所のような歴史的暴力が描かれていましたね。『生きる演技』では、立川空襲の際の米軍捕虜虐殺事件も描かれます。町屋さんの作品では、「私」の暴力性と社会の暴力性がとてもユニークな形で繫がっている、あるいは繫がろうとしていたのでは、とも思いますが、いかがですか。

町屋 自分のルーツを遡るなかで大きな暴力に繋がっていく、ということは文学におけるセオリーというか、やるべきことだと思っていたし、大江さんもそういうやり方をしているなっていうのが私の認識です。ただ、自分には「私」が根付いていない。ゆえに自分のルーツ、つまり自分に近いものからそれを引っ張ってくるのは無理だと思ったんです。なるべく自分から遠いものじゃないと書けない。『ほんのこども』を書く時にも、日本の戦争について結構資料を読んだりもしてたんですけれども、どうも書けない。そうした時に、ジャン・アメリーの言う、強制収容所で受けた仕打ちによって「私」ってものがもうなくなってしまった、というようなことならば、自分に引き寄せられる戦争暴力、戦争犯罪じゃないか、という風に思えたので、そこを書けたんです。それがあったので、『生きる演技』ではもう少し近い戦争の話を引っ張ってこれるかな、と思って。とはいえ、『生きる演技』でも全然自分のルーツにはない立川の事件を扱うことになった。だからやっぱり、自分に深く根付いていないところからいかに歴史と繋がれるか、という動機になってしまう傾向はあるんです。

―「私の推敲」は、ロシアによるウクライナ侵攻が始まった後に書かれた作品ですね。作中では『ほんのこども』の一節が引かれ、かつて書いたことについて「直したい。というより殴りたい。」と書かれていました。このシリーズを書く中で、過去の戦争暴力・戦争犯罪の引き寄せ方や、それらとの距離感について捉え方が変わった部分はありますか?

町屋 その記述に顕著なんですけど、やっぱりすごい反省がありました。『生きる演技』を書く時に第二次世界大戦の際に戦争協力してしまった日本の文学者の流れを追っていても考え直していったんですが、当時は、次に来るべき戦争の形は、新しくなっていかざるを得ないものだと思っていたんです。戦争への加担の仕方も、今想像し得るようなものではなく、全く想像もできないような新しい形で、無意識的に、いつの間にか加担してしまうものなんじゃないか、と。ただ、結局ウクライナ侵攻で、かつてのものと全く同じだなっていうことに本当にショックを受けたんです。それまでの自分の問題意識は間違っていた、認識が全然甘かったという反省が、「私の推敲」あたりから強くありました。

―現時点では想像することさえできない、全く新しい形の戦争、意識せずとも加担してしまうような形の戦争であれば、ある意味自分ではどうすることもできないものですよね。たとえば戦争に反対しているか否か、という「私」の主体性が作用しない。ただ現実には、ウクライナ侵攻などをはじめ結局のところ旧来型の戦争が起きている。旧来型の主体性はどうしても存在している。お話を伺っていて、そうした認識の変化が起きたのかなと思いますが、それは現実の出来事によって迫られた変化であると同時に、このシリーズを書く中で「私」に向き合っていったことも関係しているのでしょうか。

町屋 このシリーズのテーマでもありますが、「私」っていうものの認識をアップデートしなきゃいけない、認識を改めなきゃいけないな、とは思っているんです。それ自体は本当に必要なことだと思っているんですけど、一方で、旧来型の「私」への強固なこだわりと暴力性は強くある。結局そこは全然変わらない。かつては、もう旧来型の「私」なんてものはない、通用しなくなるんじゃないか、と思っていたんですけど。ただ旧来型の「私」の暴力はまだまだ蔓延していて、しかもすごく有効なんだなっていうのは思っちゃいましたね。抽象的な話になってしまうんですが。

―今おっしゃった、旧来型の「私」が通用しなくなるんじゃないか、と思っていたけれどもやっぱりそうじゃなかったかもしれない、というのは、『ほんのこども』の終わり方とこのシリーズの終わり方の大きな違いと結びついている気もします。

町屋 本当におっしゃる通りかもしれないですね。やっぱり簡単に「私」を殺すことはできなくて、「私」っていうものの歴史的接続をやり続けなければならないし、その問題はまだまだ全然後世に引き継がなきゃいけないんだ、という絶望感みたいなものはあります。

(二〇二四・五・二一)