特集・コラム他 - 特設ページ

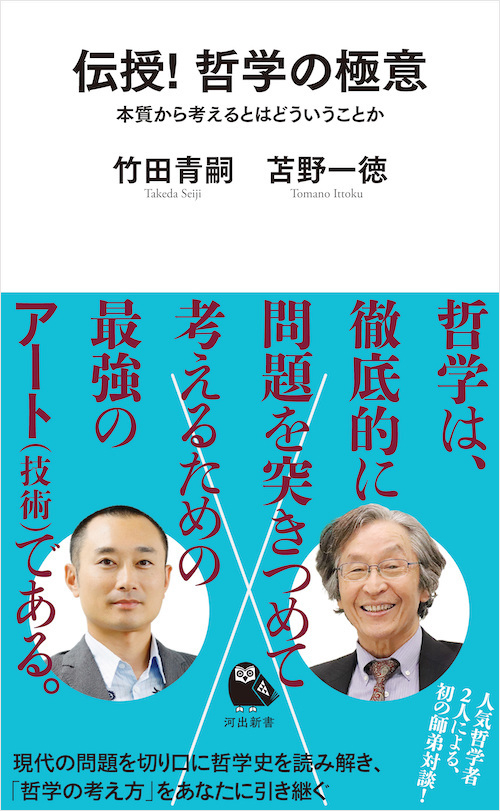

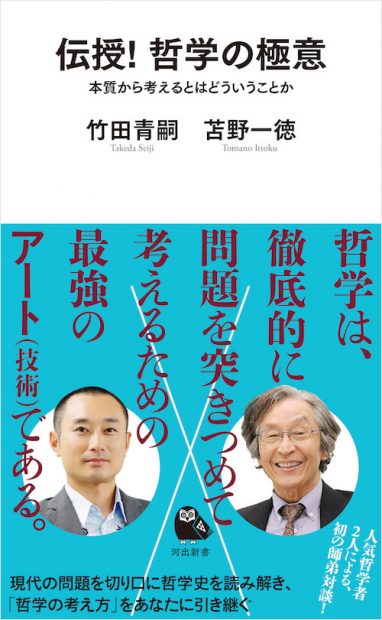

師から弟子へ、そして次の世代へ。哲学はこうしてリレーされる。人気哲学者2人による師弟対談! 竹田青嗣・苫野一徳『伝授!哲学の極意』

竹田青嗣/苫野一徳

2025.08.29

人気哲学者の竹田青嗣さんと苫野一徳さんは、師弟としてともに哲学のアート(技術)を鍛えてきました。そして今、その哲学をさらに若い世代へとつないでいこうとしています。弟子が新たな分野へ哲学を広げていく時、どのような苦しさと楽しさが待ち受けているのか。初の共著『伝授!哲学の極意』でも語られた、哲学がリレーされていく現場について、二人が振り返ります。(6月に行われた刊行記念イベントの一部を特別公開します)

書誌URL:https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309631875/

■哲学者になる

苫野 竹田先生はもともと文芸批評家をされていて、そこから哲学に転身されていったわけですが、文学と哲学って、ある意味同じものを目指すんだけれども、表現のあり方が真逆なところがあると思うんですね。

文学って、誰かがいて、こういう出来事があって、と、ものすごく具体的な、個別的なストーリーを描くじゃないですか。私はよく言うんですけど、ラルフ・ウォルドー・エマソンというアメリカの思想家が、「最も内的なものは、時至れば最も外的なものになる、つまり普遍的なものになる」と言っています。その人の真に内的なものは、ぐーっとその奥深くまでたどっていくと、なぜか普遍と繋がっている。ある登場人物のきわめて個別的な生に、ああこれこそ人間のほんとうの生き方だとか、ここに人間のほんとうの美しさがあるとか、そういった普遍性を私たちは見出すんです。そうやって、きわめて個別具体的な道を通って普遍性にたどり着くのが、文学の一つの表現の仕方なんですよね。それに対して、哲学はある意味で逆というか、同じように普遍性を目指すんだけれども、その目指し方は、物語の個別性ではなく、ロジックの普遍性を通してです。

と、そう考えると、文学は、自らの内的な世界をつかまえて普遍に到達することさえできれば、15歳とか17歳でもすぐれた作品を書けるのだけれども、普遍的なロジックを突きつめる哲学だと、どうしてもこれまでの哲学のリレーの歴史を踏まえている必要があるから、若くして天才哲学者になるというのはまず難しい。ですから、文学的な才能がありすぎる人が哲学をやって、台無しにしてしまうということもいっぱいあるんですよね。後期ハイデガーなんかも、ある意味ではそうかもしれません。文学的才能があって、文章も上手なので、自分のこしらえた世界像を絢爛豪華に描き出してしまえる。すごい世界だとみんなが引き寄せられるんだけど、実際言っていることは、独断的で確かめ不可能な形而上学だったりする。例外は、プラトンとニーチェなどでしょうか。素晴らしい文学的才能と哲学的才能が融合するのは、なかなかないことだと思うんですよね。反対に、文章は下手だけれども、哲学的には非常に深く思索ができている哲学者もいる。フッサールなんかは典型ですね。この二つが結びつくのはなかなかないことだと感じています。

竹田 なるほど、哲学における文学的才能のありすぎの危険というのは面白いですね。まさしくハイデガーは、初期の哲学は素晴らしい独創ですが、後期になるほど恐ろしく難解になって哲学としてはダメになる、というのが私の判断です。ハイデガーがつかんでいるはずの「存在の真理」というものを私も極めたいと思ってずいぶん読んできましたが、だんだん、あー、この人自身もそんなものはつかんでいないぞ、とわかってきた。ニーチェの観点からははっきり「形而上学」になってしまった。私も同じ考えです。答えの決してでない問いを設定して、その上であれでもないこれでもない、という否定神学的な思索を延々続けていく。統合そのレトリーク(語法)がなんとも巧みで、多くの哲学者がハイデガーの「真理の問い」に引きつけられてきた。しかし私の考えでは、文学の批評にもよくあるけれど、文才に負けてしまうということが起こっている。

象徴的にいえば、ハイデガーは哲学はことがらを難しくすることに意味がある、といっている。私の考えは反対で、さまざまなことがらの複雑さを、いかにぎりぎりまでシンプルな問いと答えにまで追いつめられるかが、哲学の真髄なんです。私は専門的な哲学読みだけど、たとえば恐ろしく難解なヘーゲルをずーっとよんで、あるとき、彼の世界の問いとその答えを、ほんとにシンプルな仕方で言えぞ、と思えるところまでいったときに、自分はヘーゲルの真髄を理解した、と感じることができた。するとそれをいくらでもさまざまな仕方で展開できるんですね。多くの哲学解説は反対で、この哲学者はいかに難解、高遠な思想をもっていたかを示唆することを狙っているのがきわめて多い。

ハイデガーは文学的才能が哲学をスポイルした典型例です。その反対が、ここで詳しく言いませんがニーチェやキルケゴールゴールだと思います。

ハイデガーの「形而上学」ですが、形而上学とは、基本「物語」をつかって世界を説明する方法です。世界には絶対的「一者」がある。そこにすべてが、秩序や運動の力や真善美の価値の源泉のすべてがあり、ある仕方で世界の現象を表わしている、等々。これは中世のスコラ哲学の典型的方法です。

ただ、物語の方法は一方的にまずいわけではない。たとえば、自分とは何か、自分の自己同一性の問いとして自分とは何かを自己理解するとき、われわれは必ず「物語」を必要とする。たとえば、私の場合、昭和22年に生まれて、これこれの父母をもち、色んなこともあったが、途中で哲学に目覚めて、自分なりの仕方でここまでがんばっていきた、そういう人間である、という「私の物語」ですね。誰でもそういう自分の存在についての独自の「物語」をもっています。人間の自己理解では、そういう自己についての物語が必ず必要なんです。ここにはストーリーがある。なぜなら、ここでは時間系列的な理解が必要だからです。ここまで自分はかくかくの仕方で生きてきた。なので、ここからこうこうの仕方で生きたい。そうした自己の実存のありようを把握するためには、自己を時間的なストーリーとしてつかむ必要がある。だから自己了解では、物語が必須です。

文学者は、多くのばあい、そのような仕方で人間を描きたいので、ストーリー(物語)を必要とする。ある人間の考え方だけを思想として示しても、その人間がじつはいかに生きているのかという実存像は描けない。「物語」にはそういう重要な役割がある。歴史もそうですね。歴史は事実の集合ではない。事実を利用するけれど、たとえば人類はかくかくに生きてきた、そうしてこれこれの未来に向かっていくのがよい、という像を、事実重ねて把握するのが歴史ですね。歴史の本質は人類の自己了解の物語なんです

文芸批評を考えるのもいい。文芸批評家は、この作品の思想はこれこれです、といかにうまくまとめても、それでは読者を動かさない。文芸批評家も、この作品は、こ主題ではなるが、それはこうこうこういう仕方で書かれていて、という具合に、比喩やイメージも使って、作品についての一種の「物語」を語る。そのことで、読者を動かして、この本を読んでみたいと思わせる。そういう物語で、この作品の一番面白いところはこれだという言い方をしないと、人の心を打たないんです。

哲学はもっと端的でいい。ここでは、誰が考えてもこうなるぞ、という原理のあり方を追いつめていく能力が重要です。この二つの能力は、かなり違ったもので、私の中ではなかなか両立しなかった。それで、私は途中で文芸評論家を諦めて、哲学者になったわけです。

苫野 私も、実はもともとは小説家を目指していたんです。今、振り返るのは恥ずかしいですけれど、あの頃はアイデアがいくらでも思い浮かんでいました。でもある時、竹田先生にある中編を読んでいただいたら却下されて、「お前は哲学に行け」と言われましたね。

■哲学を受け継いでいく

苫野 現代では、科学が学問の大半を占めるようになりました。それに対して、哲学はほとんど瀕死状態です。科学がさまざまな「事実」やそのメカニズムを明らかにするものであるのに対して、哲学が問うべきは意味や価値の「本質」です。良い社会とは何か、良い国家とは何か、良い法とは何か、良い教育とは何か、など、こういった本質を問うのが哲学です。でも、哲学はいつしか、このような問いを問う方法すら見失ってしまいました。そんな哲学を、再びその方法とともによみがえらせたのが、竹田先生の哲学史的意義なのかなと私は思っています。

我々弟子の世代は、まだまだ力不足ではありますが、竹田哲学をいろんな形で展開してきました。でも、ここに至る前に、弟子たちがみんな通過しなければならない関門というのがあるんです。何を書いても、何を考えても、竹田の手のひらにいるという問題です。文体さえ似てくるんですね。竹田エピゴーネンです。一時期本当に悩んで、竹田先生に相談したら、「私も若い頃そうだった、ニーチェとか小林秀雄とか吉本隆明とかと同じようになっていた」と言われて、そうか、みんな通らなきゃいけない通過儀礼なんだろうなと思ったこともありました。

竹田先生がその時におっしゃっていたのが、世代の違いについてでした。竹田先生が格闘した時代と、私が格闘している時代は違うので、解くべき問題もまた変わってきます。その問題と格闘する中で、お前のオリジナリティがきっと出る、というようなことをおっしゃっていただいたのを覚えています。

それで言えば、関心の違いもありますね。私は、良い教育とは何か、それを具体的にどうやって構想していくかというところに非常に強い関心があったので、そういう意味では、竹田先生ができなかった、してこなかった仕事を展開しているというような思いも持っています。

不思議なもので、今は、あの頃の苦しみもなくなってきています。あんなにもがき苦しんでいたのに。

竹田 今後、現代では瀕死の状態になっている哲学が、もういちど再興されないといけないと思います。いまの社会は、人間社会がどう進むべきかについて、原理をおいつめることで、人々の大きな合意を作り出す必要に迫られているからです。 多様な考えがあっていいという相対主義の考えは、独裁的な社会では必要ですが、いまはいちばん反動的な考えになっている。民主主義社会では多様な考えがあるのは当然のことだけど、いま現代社会の矛盾を克服するためにどういう普遍的な考えが可能かを考える上で、相対主義思想はまったく役に立たないからです。

苫野くんが、哲学の思考をおいつめて、「20年以内に、本質観取という言葉を日常用語にしたいと思っている」と言っているけれど、ぜひ実現してもらいたい。哲学って楽しいな、哲学的に考える力って可能性があるぞと、という考えを若い人たちの間にどんどんと沸き立ててほしい。それが世界中に広がっていけば、人間の未来に希望がでてくると思います。

(2025年6月14日、NHKカルチャーセンター青山教室でのイベントの一部を再構成して掲載)