書評 - 文藝

恋愛リアリティショーから問う「物語」を消費する暴力を描く――芥川賞受賞作・安堂ホセ『DTOPIA』

評者:榎本空(人類学者)

2025.02.17

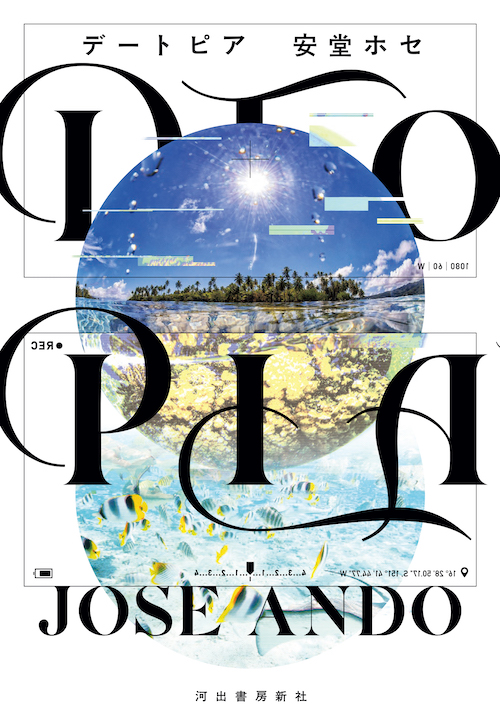

『DTOPIA』

安堂ホセ 著

評:榎本空(人類学者)

文藝賞出身の気鋭作家・安堂ホセによる最新作『DTOPIA』が刊行。

同書は第172回芥川龍之介賞の候補作に選出された。

本作の魅力を人類学者の榎本空さんが語る。

***

安堂ホセの『DTOPIA』を、首尾一貫した物語として説明しようとしても失敗してしまうだろう。この小説は何らかのテーマや倫理のもとによりまとめられるのを拒んでいる。

舞台は二〇二四年、フランス領ポリネシアのボラ・ボラ島。オリンピックの狂乱冷めやまぬ高級リゾート地で、恋愛リアリティショーが開催される。一人の白人女性と、彼女を奪い合う十人の男たち。それにエンゲージする画面の向こうの視聴者。そんな入り口は意表をつかれる。

もっともその先に広がっているのは、安堂ホセがこれまでの作品で描き続けてきた今の「東京」の姿だ。『DTOPIA』がフォーカスしていくのは「おまえ」とも「キース」とも「こいつ」とも呼ばれるMr.東京。そこに「私」とも「モモ」とも呼ばれるポリネシア系のミックスの幼馴染の物語が交差する。二人をつなげていたのは、ある暴力だった。キースが学校のプール棟の更衣室でモモの片方の睾丸を摘出するのだ。

告発の物語ではないし、血の滴る復讐劇でもない。『DTOPIA』はそのような明確な着地点を持たぬまま、加害者と被害者というカテゴリーを曖昧にしつつ、明晰な文体によって読者の目を奪い続ける。ウクライナ、パレスチナ、スーダン、入管、レイシズム、植民地主義、資本主義、トランス差別、セクシャリティ。それらがきわめてアクチュアルな問いとして物語のそこここに浮上していく、その淀みのない、リズミカルで親密な筆致は圧巻だ。物語の語り手である「私」がモモと筆者自身の間を自在に往還するこの小説は、それが書かれた時代を隠蔽することなく、読者を「今ここ」に串刺しにする。二〇二四年、虐殺と戦争の記憶が「白人による白人のための懺悔ショー」によって解消され、ジェンダーもセクシャリティもレイシズムもコロニアリズムも「流行りのブランドか何かの話」のように消費されていく今ここへと。

キースがモモに語るセリフは印象的だ。「暴力から暴とれないか」。そんな「域」を求めてキースは裏の社会を綱渡りし、果てにはDTOPIAまで辿り着く。一方、白人中心主義を内在化させたこの世界は、すでに暴力から暴をちぎりとって久しく、力の行使をほしいままにする。たとえばガザとはそうやって恣意的に創出された「域」であることは明らかであり、そこではどんなに剥き出しの暴力であっても、暴力としては認知されない。百年後の懺悔ショーはもう見たくない。

最後のビーチでのシーン。植民地主義の残骸が砂浜に埋もれたそこは、まさに世界の縮図であろう。キースとモモは他の二人とラグーンにいる。この「域」では愛すらもが兵器に変わる。その外側を想像することは、ましてそこから抜け出すことはほとんど不可能にすら思える。『DTOPIA』にも答えはない。あるのは「私たち」への問いだ。この小説を今ここで読んだ「私たち」の肉体に切り傷を残す、逃れることのできない問いだ。