書評 - 文藝

治療としての「冬眠」が普及した世界 疲れ切って眠る人と見守る人を描いた韓国人作家の短編集

評者:木村紅美(作家)

2025.03.04

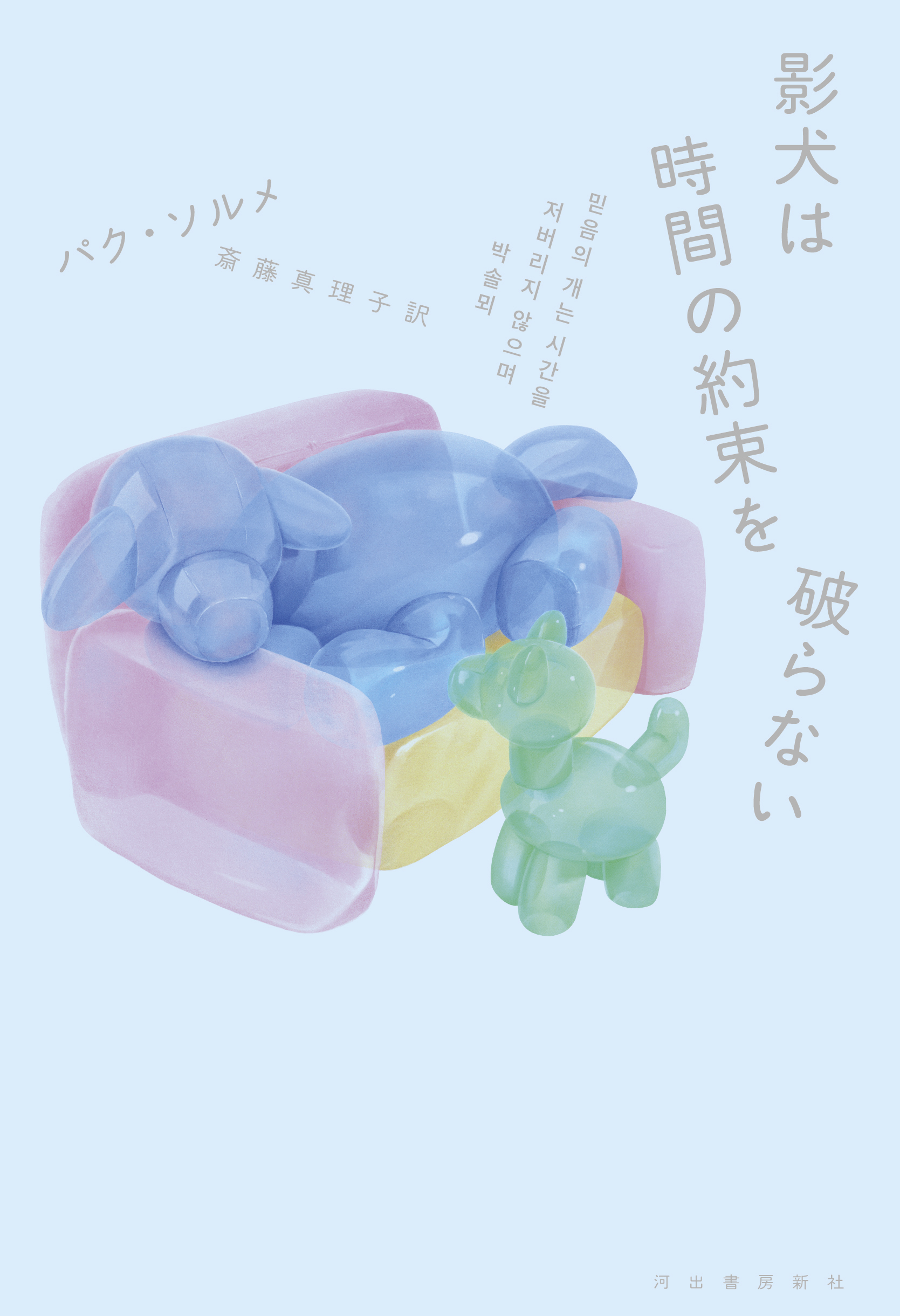

パク・ソルメ 著

斎藤真理子訳

評:木村紅美(作家)

韓国・光州生まれの作家パク・ソルメの小説『影犬は時間の約束を破らない』が斎藤真理子による翻訳で刊行。本作の魅力を作家の木村紅美さんが語る。

***

フィッシュマンズのアルバム『宇宙 日本 世田谷』(一九九七)に入っている「POKKA POKKA」は「眠ってる人」についての歌だ。君の「眠ってる顔」が一番好きで「眠ってる人」はみんな好き、とまで歌う。冬眠する人を見守るガイド、という魅惑的な仕事が描かれたパク・ソルメのこの短篇集を読み思い出した。

冬眠、といえば熊などの野生動物であり、童話のイメージも浮かぶ。ここにあるのは、近未来風の韓国に根づいたシステムだ。おもに、日々の仕事で疲れ切った人たちが申し込む。長期休暇を取れてお金にも時間にも余裕のある人。ガイド側は、会社に勤めながら副業としてこなしたり、専業の場合は何人かを掛け持ちする。基本、のんびりと過ごしていればよいとはいえ、両者の間には埋められない格差が横たわっている。

初めの二話の、独身者である「私」は、流産したあとに冬眠へ入った友人のガイドを務める。少子化の著しく進む国における、友人の「冬眠だってできるようになったのに、みんながまだ妊娠して子供を産んでるのが不思議」、いつの日か「妊娠というものも、身体を通さずにできるようになることがありうるよね」といった問いかけは、切実さを孕みつつ柔らかく軽やかだ。出産を求められる性から、身体を解き放ってくれるような魔法を感じる。

「時間と心との結びめがほどけてしまった」ガイドを散歩へ連れだす役割を果たす「影犬」には、死んだあとで会いに来るのと、生きながらなるのがいる(犬を飼った経験がなくても、子供の頃にこんな犬と遊んだ記憶がある気がしてくる)。冬眠主とガイド、影犬たちの交流。気ままに散歩するリズムで、一人ずつの感情の揺れ、伸び広がる思索を自在に積み重ねる作者の文章は、ふいに遠い時間をさかのぼる。百済や高句麗の時代の人々も、冬眠をしただろうかと考える。五十年前の独裁政権下で民衆を助けようとした外国人神父を想像し、彼は犬好きだったのを思い出し、今のソウルにおける、後ろ盾を持たない若い人たちの生きづらさを掬い取る。それらはひとつづきであることを伝える。

床に寝て聴く冷蔵庫の音や、お湯の入ったコップの倒れる瞬間、舞い落ちる雪の残像、といったものをせつなく読み手の耳や眼に焼きつける。

「日曜日のために」で「シオン」がガイドを務める冬眠主は、囚人と結婚した女だ。収監されている夫の罪は「事故だった」と信じる相手に、シオンは「カーテンの向こう」にあるものを見たくない、巻き込まれたくない、という怖さを感じる。そこで支えられるのはちいさな「姪」のぬくもりで、二週間の仕事は無事にやりとげられる。相手は眠っているのだ。眠っている人は、みんな、怖くないのかもしれない。傷つき疲れた果ての、深い眠りを見守ってくれる誰か。見守る人を見守る犬。真実と嘘の見分けのつかなさがいっそう加速してゆきそうな二〇二五年において、本作は、人間への信頼をぎりぎり取り戻させる。やさしく理性をつなぎとめてくれる存在であるように思える。