書評 - 文藝

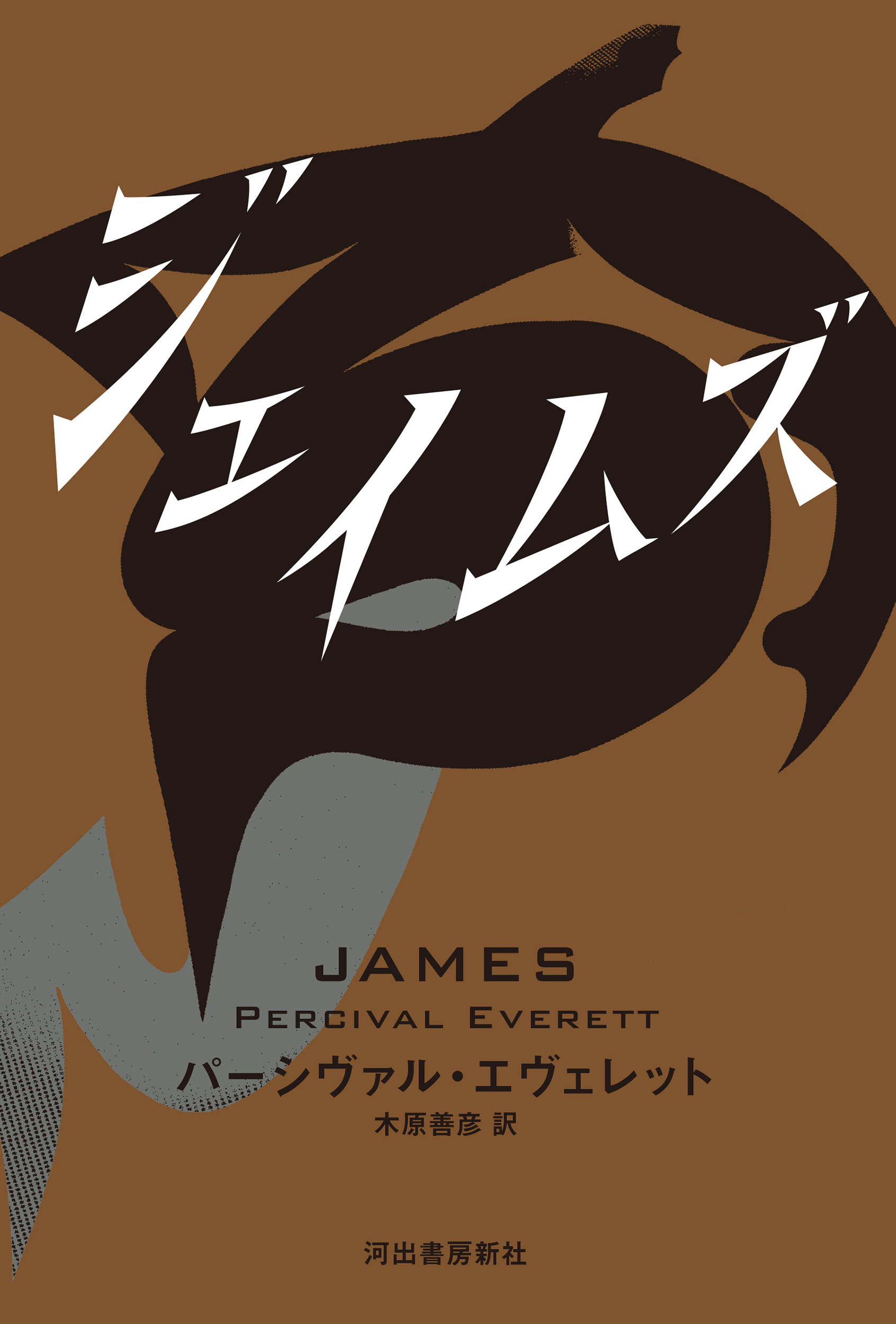

愚かな人間を演じ続ける「奴隷」ジムの逃走劇――ピュリツァー賞&全米図書賞受賞の話題作、パーシヴァル・エヴェレット『ジェイムズ』書評

評者:中村隆之(フランス語圏文学、環太平洋文化研究、翻訳者)

2025.08.30

パーシヴァル・エヴェレット 著

木原善彦 訳

評:中村隆之

(フランス語圏文学、環太平洋文化研究、翻訳者)

全米図書賞、ピュリツァー賞ほか、驚異の5冠受賞!

アメリカ現代文学を転覆させた怪物的作家、パーシヴァル・エヴェレット『ジェイムズ』(木原善彦訳)が刊行。

本作について中村隆之さん(フランス語圏文学、環太平洋文化研究、翻訳者)が語る。

***

私たちは誰しも何らかのキャラを日常的に演じている。キャラ設定は関係的なものである以上、一見するとみずからの意志に属している。しかし、実際のところ、その意志的選択は社会の価値観にある程度規定されている。この価値観が固定的な権力関係を絶えず再生産するような社会の場合、私たちには選ぶ権利はなく、その社会が求めるキャラを演じざるをえなくなる。

このような強制的なキャラ設定の典型が「奴隷」である。奴隷はご主人さまの言うことに絶えず従順でなくてはならない。口答えしてはならない。ノロマのように振る舞わなくてはならない。主人だけでない。白人全体に逆らってはだめだ。どんな理不尽にも耐えなくてはならない。怒りに身を任せて白人に反抗すれば、周囲の奴隷たち全員がひどい罰を受けることになる―本書の舞台設定である十九世紀アメリカ南部の社会の価値観とはおおよそこのようなものだ。

それゆえ、奴隷とされた当時の人々は、白人の前では「す、砂、すこ、少し持ってくるだか、ミサス・ホリデー?」などと言わなくてはならない。権力者が望むキャラを演じて自分たちの身を守るためだ。奴隷とされた人々はあえて愚かなふりをしていたのである。

しかし、生きのびるために愚かなキャラを演じ続けることは、やはりきつい。そのきつさを体現するのが、私たちの主人公の黒人男性奴隷ジェイムズである。作中ではジムの愛称で呼ばれる彼は、同胞が持ち得ない、特技を隠している。英語による読み書きである。書物を通じて白人の知識にいつでもアクセスでき、さらには自分で考えたことを書き残すことができる。

ジムの演じるキャラを際立たせるのがハックの存在だ。あの『ハックルベリー・フィンの冒険』の主人公の白人少年だ。ハックが飲んだくれの父親から逃げるために身を隠した島で、売られる恐れを知って逃亡した奴隷ジムと出会い、二人で逃避行する、という設定を本書はそのまま借り受けている。しかし、物語はほとんど別物だ。実際ここでは語り手がジムである以上、この物語を後代に書き残すのは、論理上、ハックではなくジムである。

ジムの目的はただ一つ、離れ離れになった妻と娘に再会し、一緒に安全に暮らすことだ。その願いが達成されるかどうかは本書を読まないとわからない。ハックの物語の読者ならば想像がつくように、本書のストーリーテリングは一級品であり、読み進めるたびに新しい事件に巻き込まれていく逃亡の道中に、私たちはおのずと引き込まれる。さらに物語は後半部から思わぬ展開を見せ、予期しない結末に向かう。

読み終えたとき、私たちは主人公のファーストネームが書名に選ばれたことの意味を噛み締めるだろう。読み書きできることが私たちの前提であるこの時代に、本を読むとはどんな意味があるのか。現代における自由とは何なのか。ジムの苦闘の果てに私たちはこう自問するかもしれない。奴隷的状態に身を置き続けているのは、私ではないかと。

書誌URL:https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309209289/