書評 - 日本文学

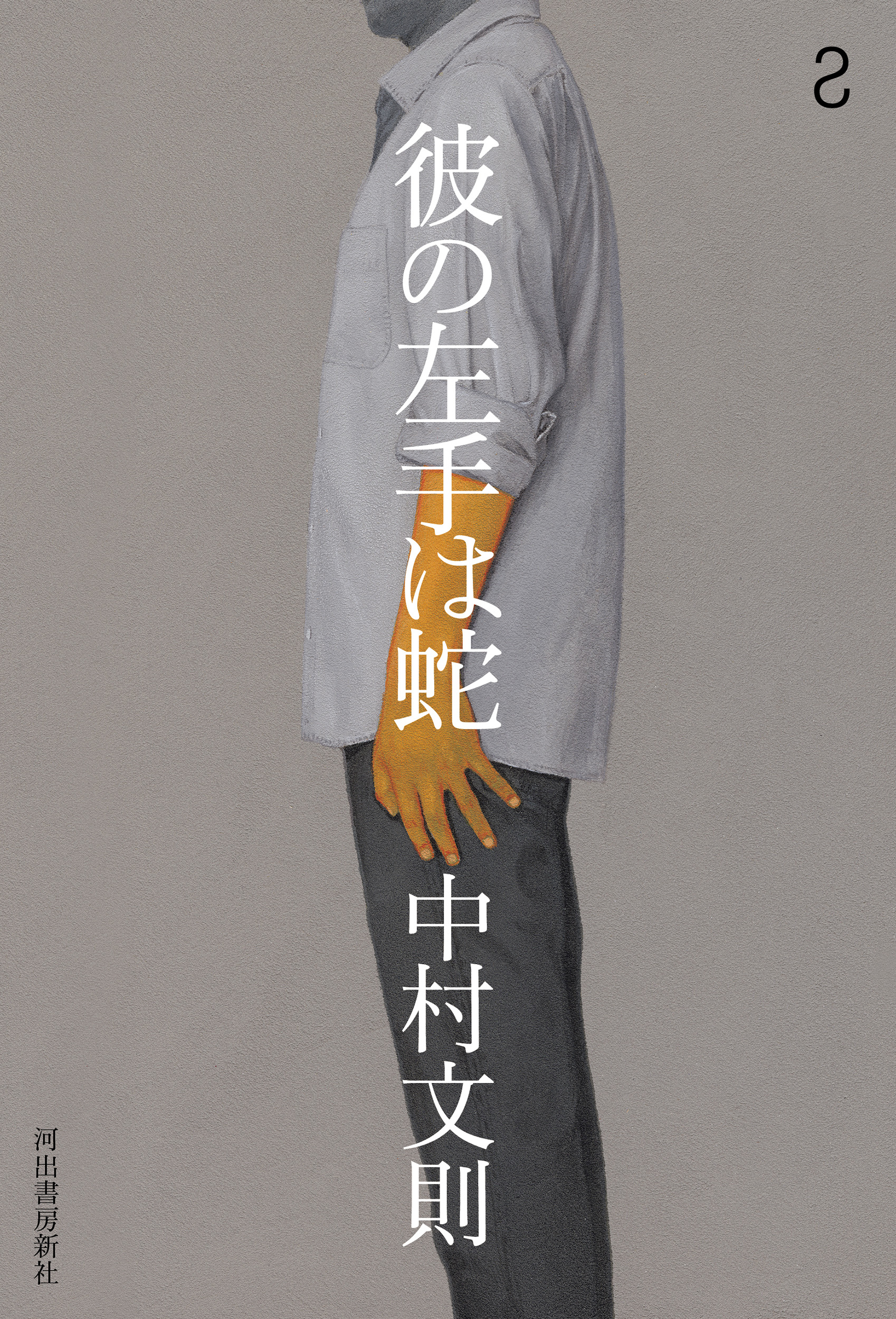

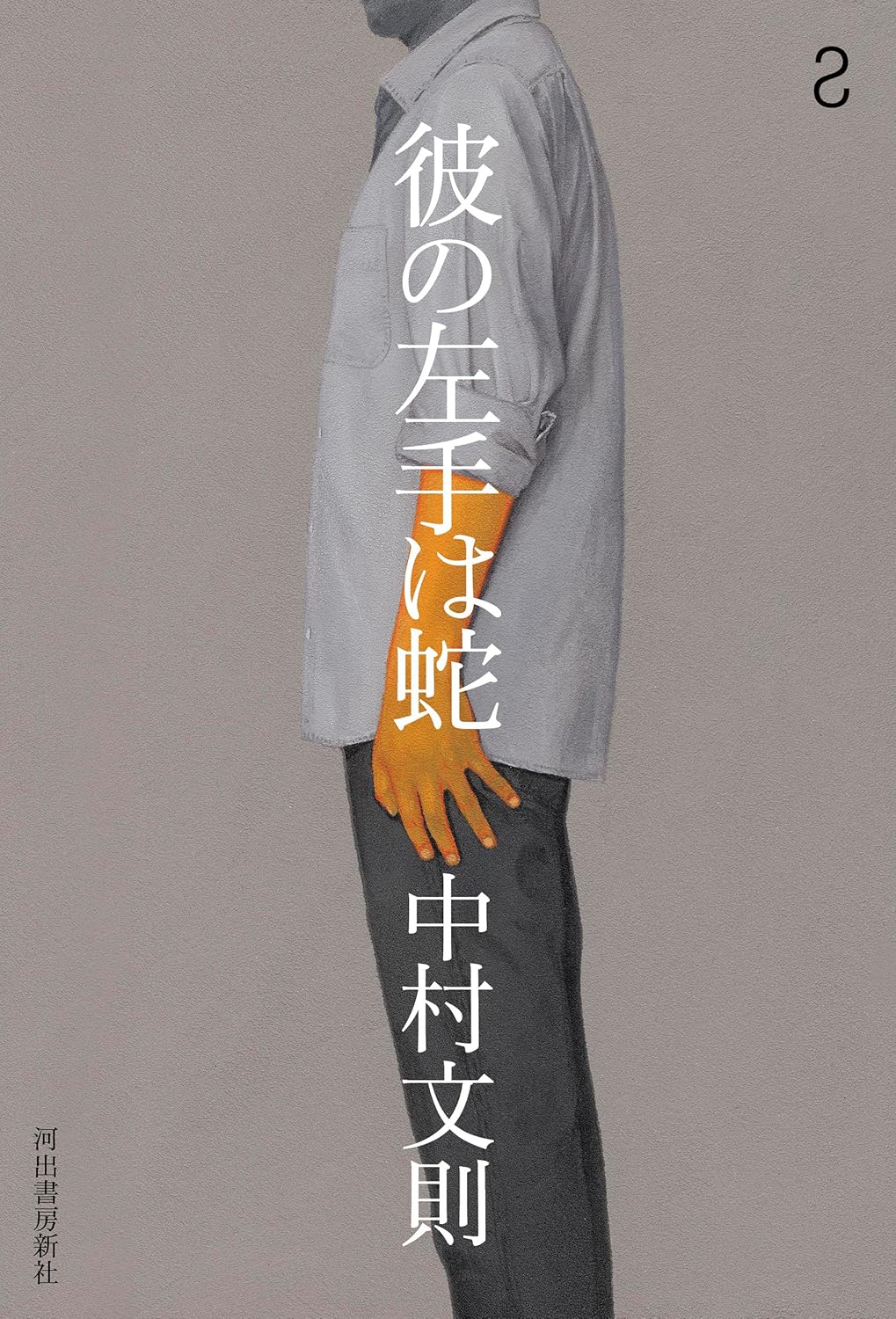

著者が「僕の名刺のような小説ができました。」と語る2年ぶりの最新小説とは? 中村文則『彼の左手は蛇』書評

評者=田村文(共同通信社編集委員)

2025.10.31

中村文則 著

真の名宛人は誰か

評者=田村文(共同通信社編集委員)

蛇年生まれなのに、蛇が怖い。細長い体をくねらせているときの不気味さ、鎌首をもたげたときの禍々しさ——。

子どもの頃、夏休みになると愛媛県の祖父母の家に行き、滞在した。マムシ酒があった。捕らえられたマムシが酒に漬けられ、大きな瓶の中にいる。恐ろしかった。

いま思えば、怖かったのは蛇ではなく、蛇を生きたまま酒漬けにする人間だったのかもしれない。そういう人間の一人としての罪悪感も、恐怖に混じっていたような気がする。

ギリシャ神話や日本神話、聖書にも蛇は登場する。文学作品のモチーフにもなっている。私が真っ先に思い浮かべるのは、太宰治の『斜陽』だ。語り手のかず子が、庭の垣根の竹藪にあった蛇の卵を焼いたことが不吉な前兆となる。卵の母親かもしれない美しい蛇の登場があり、“最後の貴婦人”であるかず子の母のメタファーとして描かれる。

中村文則の新作が文芸誌「スピン/spin」に掲載され始めたとき、『彼の左手は蛇』というタイトルに、まず惹かれた。モチーフはきっと蛇なのだろうが、中村はどう扱うのか。『斜陽』や川上弘美の『蛇を踏む』といった作品が頭をよぎる。

物語は「昨日、蛇を見た」という一文から書き起こされ、「手記」の体裁で進む。「私」はこの手記を「もし何かの異常にいた時、それに気づくために」書いているが、書き手である「私」は、ときに「まだ書きたくない」とためらう。そして、しばらくすると「もう全てを書くべきだ。知られたらまずいことまで」と決意したりもする。

「私」は仕事を辞め、女性と別れ、三カ月前に蛇信仰のあるこの過疎の町に来た。「私の左手の中にいた蛇は、随分前に失われているはずだった」と記し、一週間前に近所で毒蛇が逃げたと聞いてから「昔、私の左手にいた蛇が、私を追いここまで来たのでは」と書く。だが、この時点では、なぜかつて左手に蛇がいたのかは明かされない。

実は「私」はインランドタイパンという毒蛇を見つけて家に持ち帰っていた。さらに町の有志による蛇狩りに参加し、そこでブラックマンバという別の毒蛇を捕獲した。「私」は自宅の浴室で、この二匹の蛇を飼い始める。

インランドタイパンに出会ったとき、「私」は自分が自分のままでいていいと感じた。「許されている」のだと。このとき、蛇は許しの象徴であり、恩寵だった。そもそも、「私」は蛇によって生き延びてきたのだ。

「私」の両親は仲が悪かった。「あなたさえいなければ離婚できたのに」。幼い「私」は母親に疎まれ、存在を否定されていた。ある日、アパート裏手の山で祠を見つけ、その奥の洞穴に入る。そこにはオレンジ色の蛇がいて、「私」の目の前で蛙を丸ごと飲み込む。そして言う。「このような私は生きている。なぜ君が生きちゃいけない?」。やがて「私」は自分をいじめる存在に立ち向かっていく。左手の蛇が力を授けてくれる。

ブラックマンバを一緒に捕まえた女性、蛇に噛まれて死ぬ市議、「私」を疑う刑事、そしてロー・Kというアメリカのビジネスマン……。「私」はかつて、ロー・Kの通訳の仕事をしていた。しかし軍需産業に関わる彼が邪悪な魂を持つことを知り、殺す決意をする。「これはテロの書だ」と記される。

途中から、文脈を無視し、混乱させるように「Apep」という言葉や、その言葉を含む文章が、太くて目立つ字体で差しはさまれる。例えば「生贄。Apepを鎮めなければならない。生贄」というふうに。「Apep」とは何かということも、すぐには説明されない。

現在の意識の流れと、過去の出来事が混在し、蛇の印象も少しずつ変わっていく。文章は緊密で、喚起力があり、謎に満ちている。どこに連れて行かれるか分からない。

「あとがき」で著者は「以前からの読者のかたは、この小説があまりに僕らしいと感じたかもしれない。まるで名刺ではないかというような」と記している。

手記という形式からは『私の消滅』を思い出すし、内容的には『その先の道に消える』などとのつながりを感じる。逸脱行動を取る人間の内面を克明につづっていく手法は、デビュー作の『銃』や、海外での飛躍のきっかけになった『掏摸(スリ)』を想起させる。世界から見捨てられた個が生を模索するさまを描いているという意味では、芥川賞を受賞した『土の中の子供』とも重なる。確かに、過去の作品の水脈が合流するようにして生まれた作品といえるだろう。

誰かを抹殺することを正当化しながら犯行へ向かっていく主人公は、ドストエフスキーの『罪と罰』のラスコーリニコフ的でもある。

おびただしい人の命を理不尽に奪う戦争。それに乗じて金儲けをするロー・Kは悪の象徴だ。だが、その命を奪うことは正当化できるのか。それは自分と誰かを救うことになるのか。

ロー・Kのように手を汚さなくても、加担したり、同じ側にいて利益を享受したりしている人は少なくない。自覚していないだけで、あなたも、私も、そうかもしれない。

いまも世界中に圧政があり、搾取や差別、虐待やいじめがあって、戦争や紛争は絶えない。だから、こうした問いを手放すわけにはいかない。中村文則はこの重いテーマに、ずっと誠実に向き合い、問いを深め、応答しようとしてきた。

この作品はもちろん読者一人一人に向けて書かれているけれど、真の名宛人は、かつてテロを実行した人、これからテロリストになろうとしている人たちのように思えてならない。言わずもがなだが、ここで言う「テロリスト」とは自分を含む世界を破壊するところまで追い詰められた人のことだ。あなたや、私の中にも、テロリストはいるかもしれない。

だが、邪悪なものを破壊しても、世界は変わらない。それよりこの世界にとどまり、もがけ、自分を認めて生きろと、作者が言っているように思える。だからこそ、蛇は最後に再生の象徴となる。ほかならぬ蛇の口から「Rebuild(再構築)」という言葉が発せられるのだ。