書評 - 文藝

岸本佐知子が翻訳を切望した短篇集を、気鋭の20代歌人が読む

評者:初谷むい(歌人)

2023.08.08

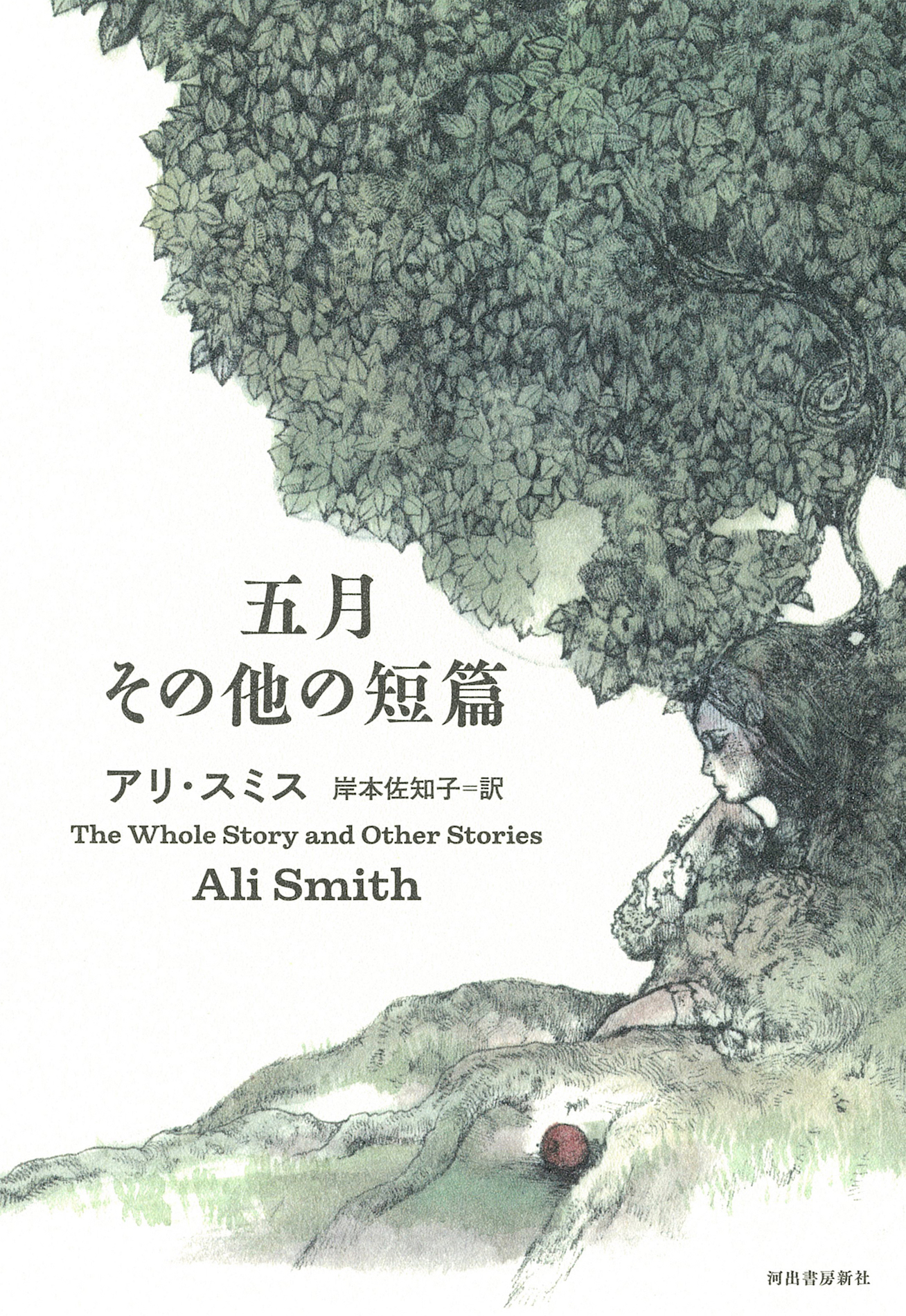

『五月 その他の短篇』

アリ・スミス著

岸本佐知子訳

評:初谷むい(歌人)

あなたのすべてをわたしは知り得ない、という絶望がある。表題作「五月」は、次のようにはじまる。「あのね。わたし、木に恋してしまった。」

わたしたちの世界はひょんなことで線路のポイントが切り替わるように向かってゆく道が変わり、くねくねと曲がりながらあなたと出会ったり、別れたりする。「五月」の主人公はふたりいて、それは木に恋をした「わたし」と、そのパートナーである「私」だ。「私」は「わたし」の突然の恋に驚きながらも、「わたし」に寄り添い、語りかけ、そばにいる。たとえば、「わたし」が家の中に木を移植しようとしたときには冷静に諭し、「わたし」が木の所有者の家の前の歩道上に〈所有は窃盗である〉と緑のペンキで書いたのを見つけた時にはゲラゲラ笑い、木についての物語を本棚から探しページに折り目をつけて「わたし」に渡す。木に恋をした「わたし」も奇妙かもしれないが、「私」はもっと奇妙だと思う。「私」は「わたし」に何が起こったのかを知ることはできない。できることは、横を歩き続けることだけだ。「私」は物語の最後で、夜中に木の根元で眠る「わたし」のもとへ向かい、隣に横たわる。それは限りなく愛の形をしていると、わたしは思う。

この短篇集では、全体的に「わかりあえない人々」のことを描いた作品が多く、この「わかりあえない」には読者も含まれる。奇妙な設定、登場人物の奇妙な行動、奇妙な思考。わたしたちは物語に置いていかれそうになりながらも、その「わからなさ」に慌ててついてゆくことになる。

わたしは普段、短歌を作っている。短歌を作る際に意識していることのひとつに、「わかる」と「わからない」を混ぜる、というものがある。読者として作品を読んだときに、完全にすべてを理解できるわけではないものにわたしは惹かれるからだ。わかる部分に納得して、わからない部分に引っかかる。考える。想像力をはたらかせ、光景を、意図を、とらえようとする。その、心地よい思考への圧力こそが作品の魅力に繋がっていくのだと、わたしは考えている。

『五月 その他の短篇』の「わからない」の在り方はわたしの意識する短歌の「わからない」の在り方に近い。決して自分からわたしたちに近づいてくることはないけれど、その「わからなさ」はプリズムのようにきらめくたくさんの顔を持ち、すこしずつそれを見せてくれる。ときどき、わかったような気になる。つかめたような気になる。次の瞬間に手を離れる。その追いかけっこがたまらなく楽しい。

あなたのすべてを知ることはできない、それはまちがいなく絶望だ。だけれど、知ることができないからこそ、輝いて見えることもほんとうだと思う。わからないままに、そばにいてみる。顔を覗き込んでみる。そうすることで、あなたは何通りもの顔をしてみせる。わたしの知らない顔を。