書評 - 文藝

東日本大震災後、なんとか暮らしを立て直そうとしてきた人々の声を掬い取る いとうせいこうのノンフィクションを瀬尾夏美が語る

評者:瀬尾夏美(アーティスト)

2024.05.17

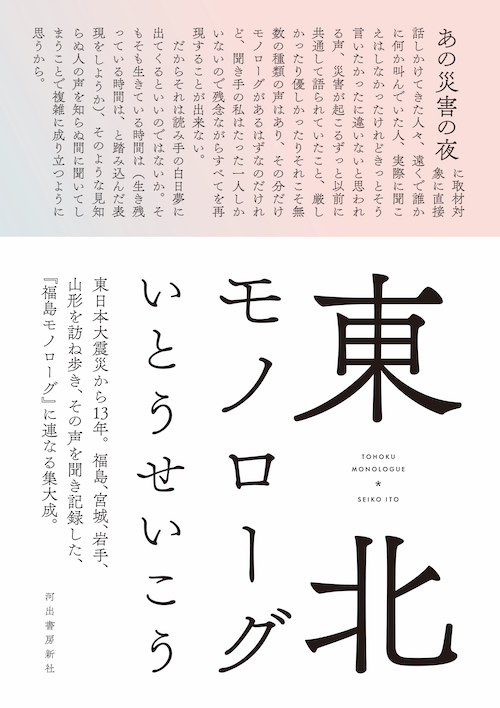

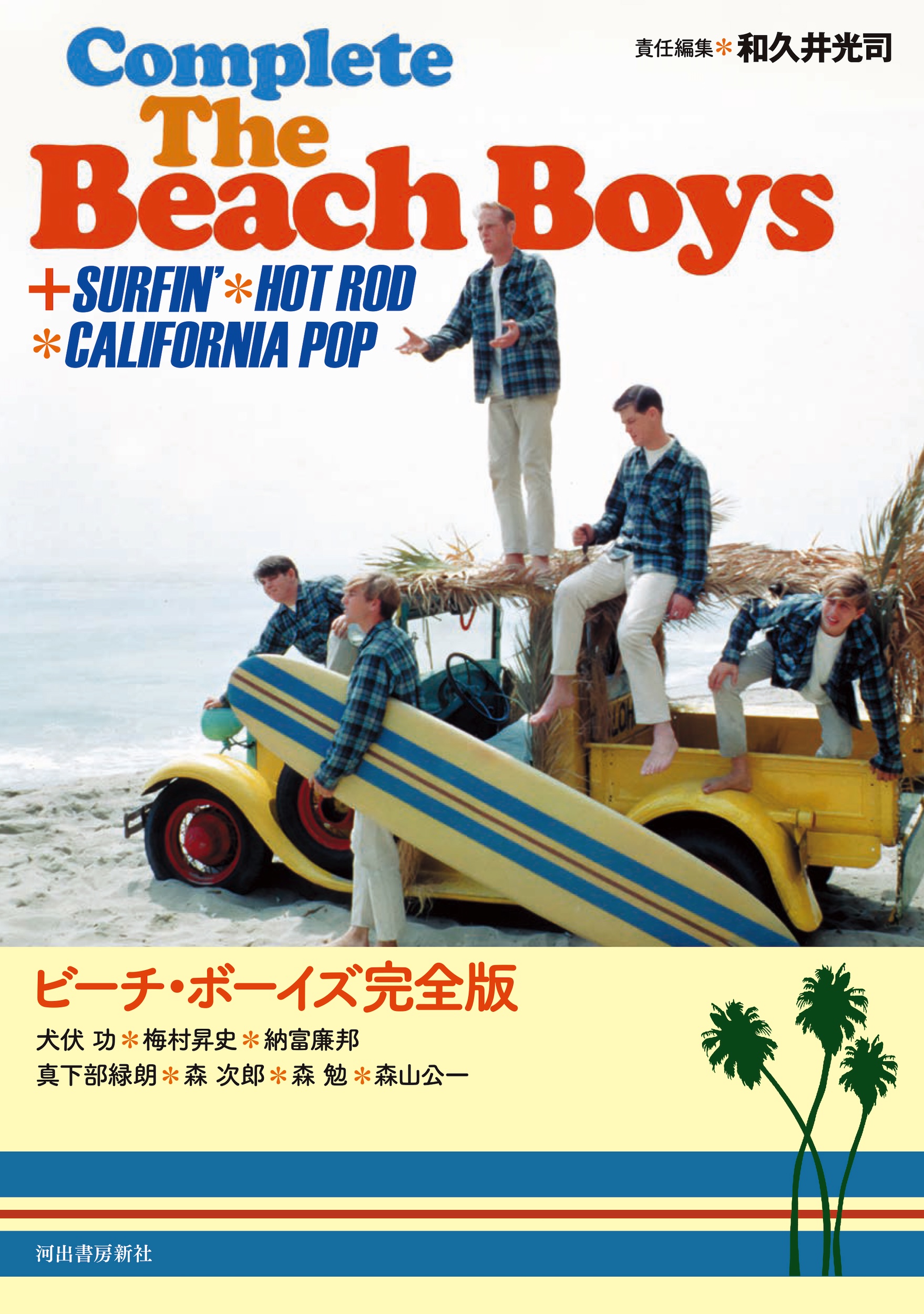

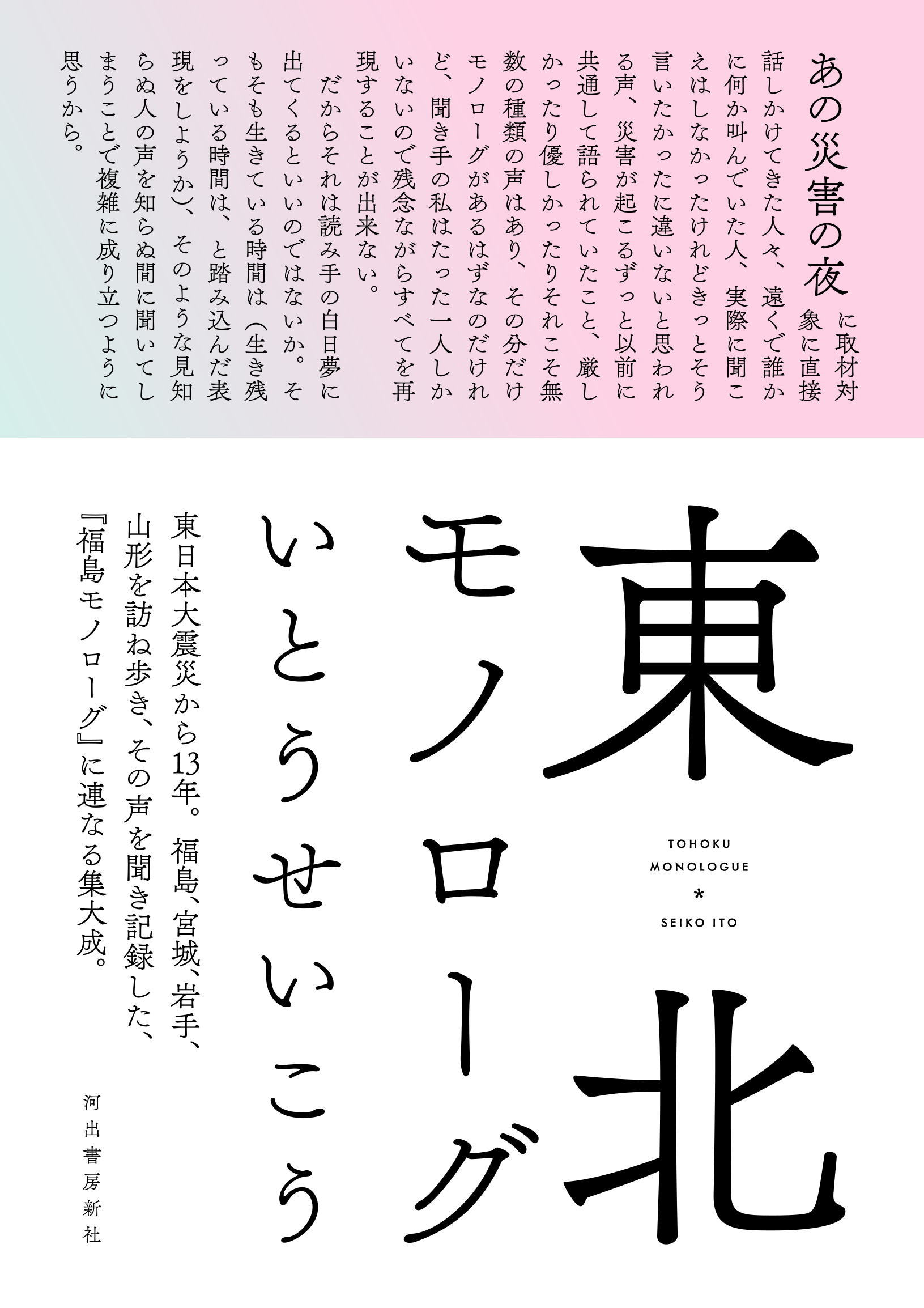

『東北モノローグ』

いとうせいこう著

評:瀬尾夏美(アーティスト)

東日本大震災から十年後、二〇二一年から三年ほどの間に、震災で被災した岩手、宮城、福島、そして後方支援をしていた山形や東京で話を聞き、文字に起こし、書かれた十七人分の語りが収められている。聞き手・いとうの問いかけによって、語り手たちはとつとつと、あるいは生き生きと語る。どのように〝その日〟を迎え、どのような経験をしたか。そして、どのように〝その後〟の時間を生き抜いてきたか。これまで何を考え、何を獲得してきたか。何を失い、何が解決していないか。亡くなった人たちのこと。支えてくれた人のこと。支えきれなかった人のこと……。

出来事から十年あまりというこのタイミングで、語りを記録することは、どのような意味を持つのだろう。語られたことは、キリの良い数字がもたらす区切りのイメージとは、ずいぶん異なるかもしれない。復興工事はおおよそ完了していたとしても、あたらしいまちの形が出来てまだ数年である。だから、そこでの暮らしがすっかり定着し、安定したかというと、そうではないように思える。しかし、ひとりひとりの人生にとって、十年は長く、かけがえのないものだ。確かにそのぶん身体は成長し、老いるのだから。語りはその事実とともに、災禍を経験した〝その後〟の時間がいかに濃密であったかを伝える。

たとえば、発災時に小学生だった人は大学生になり、震災を語り伝える活動をしている。彼女は自分自身を「当事者のなかでも当事者性は低い」と位置づけ、葛藤を感じながら、それでも自らが語る理由を、「戦争の語り部、公害の語り部と同じで」というふうに、先人たちの歩みを参照して明確に話すことができる。家族を亡くした人たちは、「我々はご先祖様を守るために生かされたんだ」と語り合い、生き残った意味を腹に落とす。支援者たちは場づくりをしながら、当事者たちとの関わり方や適切な距離感を見つけ、民俗学者は被災を経て漁師の現場に入り、三陸や海の暮らしをより深く理解し、土地の歴史とのつながりを見出していく。

災禍は大きな喪失とたくさんの難題を置いていったが、人びとはその中で必死にもがきながら、なんとか暮らしを立て直そうとしてきた。突然の非日常を生き抜く実践のなかで、彼らが素手で手繰り寄せた思想や技術(境遇の異なる他者と対話する方法や、死者とともに暮らしていく作法、自然環境や獣たちと共生する視座、等々)は掛け値なしに尊い。けれども、被災地域に暮らす人にとってそれらはすでに自明で、語られることも少ないと感じている。ここへいとうが現れ、語り手たちを励ますことで、それらはあらためて声になり、文字として刻まれ、流通する。マレビトが残す記録の意味は、いつだって大きい。

いま、ある災禍から育まれた知見の数々が手渡された。それらはきっと、自然災害だけでなく、災禍が折り重なる時代を生き抜くヒントや、困難に苛まれる人びとに寄り添うための想像力を与えてくれるだろう。