ためし読み - 海外文学

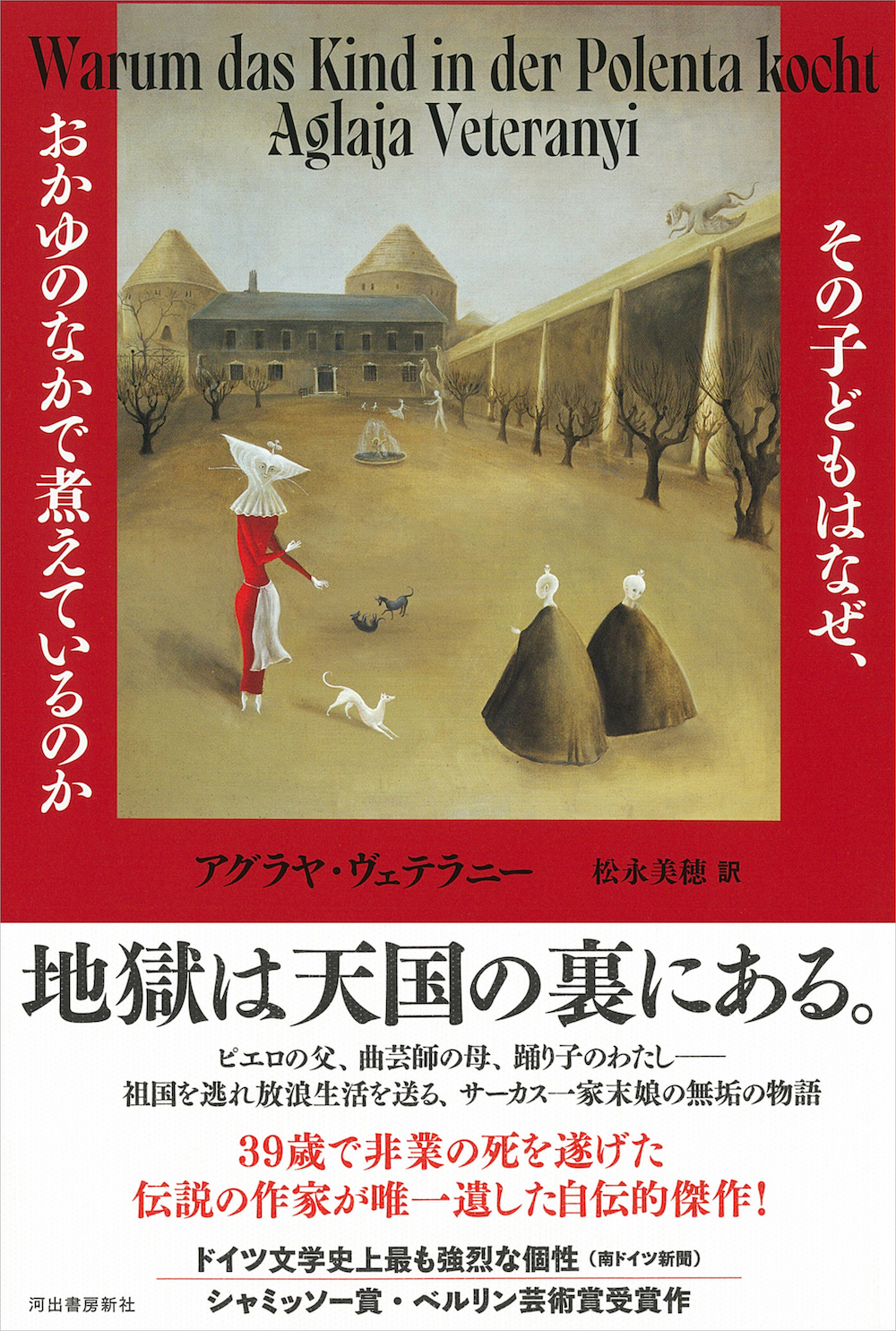

「ドイツ文学史上最も強烈な個性」アグラヤ・ヴェテラニーとは誰か?ーー『その子どもはなぜ、おかゆのなかで煮えているのか』訳者・松永美穂さんによるあとがきを先行公開

アグラヤ・ヴェテラニー 松永美穂訳

2024.09.05

ピエロの父、曲芸師の母、踊り子のわたしーー。

祖国ルーマニアを逃れて放浪生活を送る、サーカス一家の末娘。

『その子どもはなぜ、おかゆのなかで煮えているのか』は、39歳で非業の死を遂げた作家アグラヤ・ヴェテラニーが、生前唯一遺した自伝的小説です。

幼少期からの諸国放浪生活ゆえに、15歳まで読み書きのできなかった著者の本作は、「ドイツ文学史上最も強烈な個性」(南ドイツ新聞)と評され、シャミッソー賞奨励賞、ベルリン芸術賞奨励賞を受賞、世界16カ国で翻訳されました。

世界文学史的にも稀有な作家による伝説的作品『その子どもはなぜ、おかゆのなかで煮えているのか』が、9月27日(金)に河出書房新社より刊行されます。

それにあたり、本書の訳者である松永美穂さんによる「訳者あとがき」を先行公開します。

===↓訳者あとがきはこちらから↓===

「その子どもはなぜ、おかゆのなかで煮えているのか」

アグラヤ・ヴェテラニー著

松永美穂訳

訳者あとがき

本書はルーマニアのブカレストで一九六二年五月に生まれた、作家であり俳優のアグラヤ・ヴェテラニーが一九九九年にドイツ語で発表した最初の小説を翻訳したものである。彼女は二〇〇二年二月にチューリヒで亡くなっており、この小説は最初の作品であるとともに彼女の代表作となった。次作の「最後の呼吸の棚」は未完のまま、死後出版されている。亡くなったとき、彼女はまだ三十九歳だった。

『その子どもはなぜ、おかゆのなかで煮えているのか』は自伝的作品であり、彼女の子ども時代の記憶が多く描き込まれていると思われる。ルーマニアのサーカス一家に生まれ(父親はタンダリカという芸名で知られる道化師、母親はアクロバットの芸人)、一九六七年に家族で西側に亡命。本書ではルーマニアの独裁者チャウシェスクが靴職人の見習いをした人であることを当てこする「靴屋」という言葉が何度か出てくる。ルーマニアにはまだ親族一同がおり、西側からの仕送りや贈りものを当てにしている。一家は興行のために各地を転々とし、アグラヤはルーマニア語とスペイン語を覚えるものの、学校に長期間通うことはできず、一家が一九七七年にチューリヒに定住したときにはまだ文字が読めなかったらしい。その後、彼女はあらためてドイツ語をマスターし、チューリヒの演劇学校を卒業して演劇の仕事をするようになった。演劇学校で教壇にも立ち、文章(散文・詩・戯曲)を書いて雑誌などで発表していく。そして、本作品『その子どもはなぜ、おかゆのなかで煮えているのか』で一気に有名になった。この作品でオーストリアのインゲボルク・バッハマン賞に応募し、受賞は逃したものの、ドイツのシャミッソー賞(非ドイツ語圏出身のドイツ語作家たちに与えられる文学賞で、日本出身の多和田葉子も一九九六年に受賞している)の奨励賞とベルリン芸術賞の奨励賞を二〇〇〇年に受賞している。この作品については、「真正さ」が高く評価されたそうだ。作り物ではなく、サーカスで育った子どもの真に迫る声が聞こえてくる、ということなのだろう。

ヴェテラニーの創作の特徴は、ページを繰るだけでもある程度目につくに違いない。ところどころ、叫び声のように文字が大きくなっている(日本語版ではその部分をゴシック体にしてある)。余白が多い。現在形が多く使われているので、まさに子どもの視点から作者が語っているという印象を与える。文章は短く、反復が多い。

この小説では、固有名詞はあまり出てこない。「母さん」「父さん」「姉さん」「おばさん」から成る家族が一人称の語り手「わたし」の世界の中心であり、サーカスの支配人や他の芸人はもっぱら遠景に退いている。家族はさまざまな場所に宿泊し、ホテルのバスルームで生きた鶏をさばき、映画撮影に取り憑かれた父親はバルコニーでものを燃やしたりする。山のなかの施設に預けられたときには「ヒッツ先生」が重要人物となるが、「わたし」はどうしても施設になじむことができない。やがて両親が離婚し、「わたし」は「母さん」とその「夫(もしくは愛人)」と共に移動し、「ペピータ」という女性と契約を結び、キャバレーなどで舞台に立っていく。娘を映画スターにしたがる「母さん」だが、現実は厳しい。「わたし」は肌の露出が多い衣装を着せられ、好色な男たちの目にさらされ、危うい思春期を送る。愛情は深いが、娘に教育を受けさせるよりも舞台に立たせることで生活の糧を得ようとする「母さん」。「父さん」は「姉さん」とともに去り、「おばさん」は結婚して去る。契約を打ち切られ、将来の見通しがない「わたし」の生活は、まさに八方塞がりのように見える。

こうした人生が、おかゆのなかでぐつぐつ煮られていく子どもの運命と重なって見える。おかゆのメルヒェンといえば鍋からいくらでもおかゆが溢れてくるグリムのメルヒェンが有名で、子どもが煮られてしまう話は出典が見つけられなかったが、ルーマニアの民話なのかもしれない。なぜ鍋のなかに入ってしまうのか、その理由は子どもの想像の世界で、さまざまなバージョンで示される。

おかゆのなかで煮られる子どもの運命に思いを馳せることで、「わたし」は墜落の危険のある芸に挑む母親の身を案じる不安から、いっとき解放される。施設に預けられたときも、「姉さん」と一緒に盛んにこの子どもの話を思い出す。亡命者のサーカス一家としての不安定な生活のなかで、この話が「わたし」の人生に伴走していく。

たいへんそうな生活のなかで、最後の映画の場面には不思議な透明感が漂う。生き別れとなった父が撮影した映画の一シーン。神の出立と、別れの「おかゆ」。小説の終わり、家族の終わり、少女時代の終わり……。さまざまな思いの交錯する、余韻の残る結末である。

ヴェテラニーのことを知るきっかけは、韓国文学翻訳者の斎藤真理子さんからいただいた。斎藤さんが訳されたペ・スアという作家が、かなりの数のドイツ語文学を韓国語に翻訳しており、そのなかにヴェテラニーのこの作品も含まれているとのこと。ヴェテラニーのこの本は、目下のところペ・スアが最後と決めた翻訳作品となっているらしい。白水社から出ているペ・スアの『遠きにありて、ウルは遅れるだろう』(三人のウルが出てくる、三つの物語。幻想的と呼ぶだけでは足りないような、いままでに読んだことがない独特の味わいを持つ作品だ)の「訳者あとがき」に、ヴェテラニーのことが出てくる。ペ・スアが見出さなければ、ヴェテラニーの作品がアジアで翻訳される機会はずっと先のことになっていたかもしれない。

『その子どもはなぜ、おかゆのなかで煮えているのか』は、これまでに英語・フランス語・スペイン語・ポーランド語・ハンガリー語・スロヴァキア語・ルーマニア語に翻訳されたとのことだ。さらに、ハンガリーでは二〇一二年に映画化もされている。彼女の未完の小説「最後の呼吸の棚」も、ポーランド語・スロヴァキア語・ルーマニア語に翻訳されている。この未完の小説は今回底本として使ったペンギン社の本にも収録されているが、ふたたび「おばさん」と「母さん」が登場し、「おばさん」はスイスの病院で死にかけている(最後には死ぬ)。少しずつ衰弱していく「おばさん」の姿を描きながら、あいかわらずエキセントリックな「母さん」や、「おばさんの夫」、そして病院の人々を観察の対象としつつ、独特の詩情が展開していく。危篤状態の「おばさん」をルーマニアに帰らせるべきかどうかという話も出るが、「おばさんの夫」は同意しない。費用の問題もあるし、手続きもたいへんだ。こうした家族の、第一作に較べればずっと人数が小さくなってしまったやりとりが、同じように余白の多い形式で綴られている。

ヴェテラニーは詩も書いており、ペンギン社の本にはそれも収録されている。なかには、『その子どもはなぜ、おかゆのなかで煮えているのか』に出てきたエピソードもある(男が靴をなくし、家がどこかに行ってしまうという話)。短い文で畳みかけるように記されている詩は、どれもどこかメルヒェンのような雰囲気を醸し出している。ヴェテラニーの場合、散文もこうした詩的なスタイルの短文の積み重ねで書かれているといえる。

二〇〇〇年に複数の文学賞を受賞したヴェテラニーだったが、二〇〇一年秋から深刻な精神状態に陥り、二〇〇二年二月にチューリヒ湖に入水自殺して自ら命を絶った。彼女の私生活については、残念ながらあまりわからないが、彼女の写真は、ネット上で数多く見つけることができる。墓は、チューリヒにあるようだ。

ヴェテラニーという稀有な作家を日本でも紹介することができたことは望外の喜びだった。本書を翻訳するきっかけを作ってくださった斎藤真理子さん、編集を担当してくださった竹花進さんには、心から感謝したい。

二〇二四年六月

松永美穂