ためし読み - 日本文学

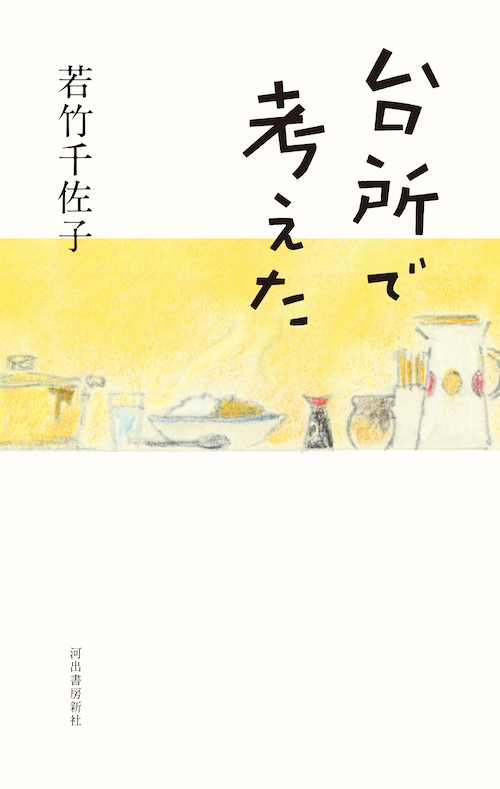

『おらおらでひとりいぐも』の若竹千佐子、初のエッセイ集『台所で考えた』発売記念!ためし読み無料公開

若竹千佐子

2024.11.25

芥川賞受賞作『おらおらでひとりいぐも』が世界各国で翻訳、2022年にはドイツの権威ある文学賞、リベラトゥール賞を受賞。世界が注目する作家・若竹千佐子さんの初のエッセイ集『台所で考えた』が発売になりました。 主婦から、夫の死を経て63歳で作家に――。

何歳になっても面白い! 老いは自由! 人が生きる意味とは? 生活目線、共感必至の36篇です。

今回、刊行を記念して『台所で考えた』から「母に会う」を無料公開いたします。

若竹千佐子

母に会う

一月末、仙台の書店さんへの挨拶回りの帰り、予定通り母に会うことにした。

母は仙台在住の兄の家近くの老健施設にいる。母に会うのは一年ぶりである。長い間の無沙汰に気がとがめて私は落ち着かなかった。

母に会うのは正直嬉しさ半分、気の重さ半分なのだった。この前会ったときは私のことが分からなかった。「チサコだよ」と兄が言っても首を傾かしげるだけ、「母ちゃん、おらだってば」その言葉も耳に届かないようだった。どうせ行っても、という言葉が飛び出しそうで慌てた。

よその母娘さんがどうかは知らないが、私と母はこれまでに様々あった。何しろ母九十五歳、娘六十三歳、長きに亘る親子関係なのである。絵に描いたような仲良し親子だけではいられない。

私の母は大正十一年生まれ、なかなかに猛々しい、大柄で頑健な女だった。

子供のころは道を歩いていると知らない人に、「おめはとみちゃんの娘だべ、すぐわがる」なんて言われたものだ。私はと言えば母譲りの大柄が悩みの種だった。母はお婿さんだった父にローソク台、なんてからかわれていた。大足という意味らしい。何せ二十六センチ、これはさすがに私もかなわない。

仲の良かった父と母だったが、ある時けんかして、ひとりがいい、ひとりでいい、ひとりは気がそろうと言い放った。これは子供心にもかっこいいと思い収集していつか小説に使ってやろうと思っていた。『おらおらで――』でやっと実現した。何かの拍子に「おらは、ほんとうは父さんよりずっと頭がいいんだ」とも言った。そういう母だった。

この母も子供のころは相当苦労したらしい。

私の家は遠野で呉服屋だったのだとか。遠野は物の本によると、かつては釜石宮古の海辺の物産と花巻盛岡の内陸の物産の交換の拠点で折々に市が立つほど栄えていた。皮肉なことに交通の便が良くなれば良くなるほどこの土地の相対的価値は薄れていった。我が家はけっこう大きな呉服商だったらしいが明治の中頃には家が傾いてみなちりぢりになり、今実家と同じ姓の家は遠野に一軒もない。

ほとんどの家が農家の中で祖父は土地を持たず、魚の行商で生計を立てていたらしい。

当時の商いは支払いも物で返されたらしく、母の子供のころは祖父と一緒にいって代金代わりの米や小豆の入った袋を背負って回ったのだとか、それがすごくみじめだったと聞かされた。そんな話を聞くと何故だか、吹雪の原野を大きな荷を担かついで歩く母の映像が頭に浮かんで子供心にかわいそうだと思った。

女学校に行きたかったらしい。嫉妬して、行かせてもらえた叔母のカバンを隠したこともあったのだとか。

そういう母だったからか、私にしきりに職業婦人になれと言った。結婚はつまらないとも言った。母に言われてというわけでもない、私も教師になろうと思っていた。母と自分の二人分の夢を背負って地元の大学の教育学部に入り教員を目指したが、ついにうまくはいかず。二人分の夢は二人分の重圧となって圧し掛かった。母の期待を裏切ったという挫折感がそれからずっとついて回った。

結局平凡な見合い結婚をして家庭に収まることになった。母は喜んでもくれたが、結婚式当日の朝、おめはこの家のために何にもならなかった、と吐き捨てるように言われた。

すぐに息子も生まれて舐めるようにかわいがってくれたが、母の残念な気持ちも肌身に感じていた。

夫は夫で父親からの期待を重圧と感じていて、どうせなら、親の勢力圏を離れて暮そうということになった。若かった私たちはほとんど即決。夫は一から始めるという気概に燃え、私にしてもいつまでも夢の残骸に取りつかれるのは嫌だった。かわいい盛りの孫を連れていかれる母の寂しさなど気づかずただ前しか見ていなかった。

こうして都会に出た。時はバブル。仕事には困らず夫は懸命に働いて家も建て、娘も生まれ、家庭の幸福に酔いしれていた時期、家の裏に小さな畑を作ってジャガイモを植えた。嬉々として電話でそれを話したら、ジャガイモを植えさせるために大学入れだわげでね、と母の言葉。何故等身大の私の幸せを喜んでくれないのかと憤って半年電話を掛けなかった。父と二人で子供の電話を待っているのを知っていながら。

思えば、母に電話して声を聴きたいと思うことは何度もあった。ダイヤルを回して途中でやめたことが何度あっただろう。掛けるのを躊躇したのは、私は母の前で常に戦場の一兵卒であった。一兵卒は戦果を口にしなければならなかった。曰く、子供の成績がいいとか、夫の仕事が順調だとか、私は勉強を今も続けている、いつか……とか。母の前で胸を張って言えることがなかった日は重かった、ひたすら重かった。思えば私は母に弱音を吐いたことがない。相談したこともない。母もそうだった。寂しいなどと情緒的なことを口にしたことはなかった。互いに弱音は吐けない母娘だった。

子が成長して進学のために家を離れて初めて母もこの寂しさを味わったのか、と思った。

決定的だったのは夫が突然亡くなったとき。父亡き後の母の孤独を知った。私は母に何もしてやれなかった。

母はただ「十年我慢せ。そすれば楽になっから」とだけ言った。

大柄だった母は半分になって横たわっていた。本を見せて、「これおらが書いた」というと本を手に取って、帯をすらすらと読んだ。「六十三歳の新人、新たな老いを生きる……」裏表紙のあらすじを読むのもよどみない。前会った時、ボケていたのがうそのようだ。もしかしたら、母は父のところに早く行きたくてボケようとして、ボケきれなかったんじゃないか、そんな想像までさせた。何せうちの母ちゃんは頑健だから。さすがだよ、うちの母ちゃん。

すっかり嬉しくなって、久々におどけた一兵卒になった。

「あのな、母ちゃん、本がいっぺ売れで郵便局にいっぺ積んだぞ」母が笑って、兄さんにも分げろと言った。返す刀でおめもがんばれと兄に言う。「じゃあ」兄が大げさに頭を搔かいて、久々に昔の一家団欒だった。

新幹線の時間が迫って来た。別れ際、私は四十年間言いたくても言えなかった言葉を口にした。「仕事にいぐがら」

母は満足げに「いげ」と言った。