ためし読み - 海外文学

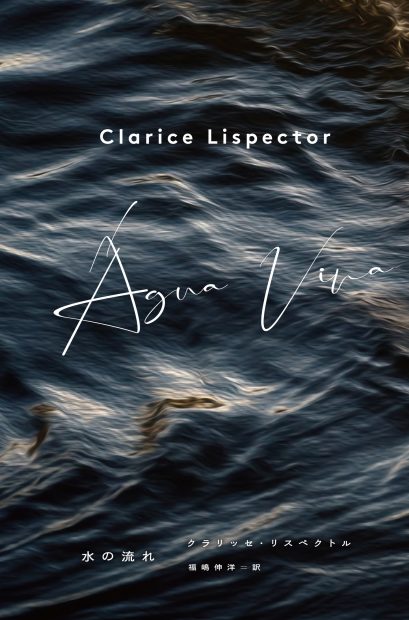

「世界文学の極点」ーークラリッセ・リスペクトル『水の流れ』冒頭試し読み&訳者・福嶋伸洋氏による書き下ろしエッセイを無料配信

クラリッセ・リスペクトル 福嶋伸洋訳

2025.04.16

これは本ではない。本はこんなふうに書くものではないから。

―― 『水の流れ』より

「ブラジルのヴァージニア・ウルフ」と評され、日本翻訳大賞受賞『星の時』の著者であるクラリッセ・リスペクトルの新刊『水の流れ』(福嶋伸洋訳)が、3月26日に刊行されました。

著者のリスペクトルは、日本語版にしてわずか160ページの本作を、何度も書き直し、ついに「個人の経験を普遍的な詩に変える」文体を見出したそうです。その結果、リスペクトル文学の極北であり、世界文学の極点と呼ぶにふさわしい作品が生まれました。

このたびは、本作の冒頭と、訳者の福嶋伸洋さんによる書き下ろしエッセイを配信します。

ぜひお読みください。

**冒頭ためし読みはこちらから**

『水の流れ』

クラリッセ・リスペクトル 福嶋伸洋訳

真に深い喜びを感じながら。こんなに大きな歓喜。ハレルヤとわたしは叫び、その叫びは、別れの苦しみで発される悪魔めいた幸せの叫びでもある黒々とした怒号とひとつに混じり合う。もう誰もわたしを抑えることはないから。わたしは理性の力を保っている ―― 理性の狂気である数学を学んだから ―― でもいまほしいのは血漿 ―― 胎盤から直に栄養を取りたい。少し怖くもある。自分の身を委ねることが。次に訪れる瞬間は未知だから。次の瞬間を作るのはわたし? あるいはそれは自ずとできあがる? わたしと瞬間はいっしょに呼吸をしながら次の瞬間を作る。闘技場に立つ闘牛士のように機敏に。

わたしはあなたに言う。わたしは、現在の瞬間の四次元を捉えようとしている。それはあまりにも儚く、もう存在していない。というのもいま、新たな現在の瞬間になり、それもまたすでに存在していないから。あらゆるものは、そのものである瞬間を持っている。わたしはものの「é」を手に入れたい。わたしが呼吸する空気のなかで流れてゆくこの瞬間たち、それらは花火のように空間のなかで弾けて消える。わたしは時間の原子を自分のものにしたい。そして、本性からしてわたしには禁じられている現在を、捉えてみたい。現在は逃れてゆき、わたしは今の瞬間においてつねに現在である。愛の行為においてのみ ―― 感覚を星のように清澄に抽象することによって ―― 、空中で震える硬質の水晶のような、瞬間の未知なるものを捉えることができる。生とはその語り得ない瞬間であり、出来事それ自体を超越する。愛において、非人称という宝石のような瞬間が空中で煌めく。それは身体の未知の栄光であり、瞬間々々の、鳥肌で感じられる物質である ―― 感じられるのは、身体の外部で生起するきわめて客観的な非物質であり、高みで火花を散らす喜びである。喜びは時を形成する物質であり、何より瞬間である。瞬間にはそれ自身の「である」がある。わたしは自分の「である」を捉えたい。そして鳥のように、空中へとハレルヤを歌う。わたしの歌は誰のものでもない。だが悲しみや愛においては、苦しい情熱のあとには必ずハレルヤが訪れる。

わたしの主題は瞬間だろうか? 人生の主題は。わたしはそれに後れを取らないよう、流れてゆく瞬間たちに合わせて何千回と自分を分割し、断片になり、儚い瞬間になり ―― わたしが唯一、自分に約束するのは、わたしが時とともに生まれ、時とともに育つということだけ。わたしのための空間は、時間のなかにしかない。

わたしのすべてをもって、あなたに向けて書いている。存在するという美味を感じている。あなたは瞬間のように抽象的な味がする。わたしは絵も全身をもって描くし、全身で自分と格闘しながら、実体のないものを画布に定着させる。音楽は理解するものではなく、聴くものである。だからあなたも全身でわたしに耳を傾けてほしい。わたしが書くものを読んであなたは、なぜわたしが絵画や展覧会だけで満足しないのかと問うだろう。わたしの書き方は粗雑だし、当てずっぽうだから。わたしはいま言葉が必要だと感じている ―― わたしの書くものは、自分にとって新しい。わたしの真の言葉はいままで手付かずだったから。言葉はわたしの四次元。

あなたに話した油絵をきょう描き終えた。細く黒い筆跡の、絡まり合う曲線たち。あなたには知りたがる癖があって ―― 原因こそが過去の原料なのだから、わたしの関心を引かないことがあろうか ―― あなたは訊ねるだろう、なぜ細く黒い線なのかと。わたしが丸みを帯び、絡まった、生温かい線で文字を書く原因、でもときに生まれたての瞬間、いつも自ずから震えている小川の水のように冷たい線で文字を書く原因は、わたしを書くことに向かわせるのと同じ秘密にある。そのキャンヴァスに描いたものを、言葉で表すことができるだろうか? 音楽の響きに隠れた沈黙の言葉が表すのと同じくらいなら。

わたしがどう音楽を聴くか、あなたに語ったことは一度もないことはわかっている ―― レコードプレーヤーに軽く手を置くと、その手が震えて全身に波を伝える。そのようにして、現実の領域の最深層である振動の電流を感じ、世界はわたしの両掌で震える。

それで、グレゴリオ聖歌で繰りかえし歌われる言葉の震える深層を、わたしは自分のために求めているということに気づく。自分の知るすべてを言い表せないことはわかっている。絵に描いたり、意味を持たない音のかたまりを発音したりすることしかできないと。ここであなたに向かって言葉を使わなければならないなら、言葉は、身体だけが解する意味を持つ必要がある。わたしはあの最後の痙攣に抗っている。あなたにわたしの深層について語るために、わたしは今の瞬間から成る言葉で文を組み立てる。だから、ひとつひとつのシラブルの響き以外には意味のない、純粋な震えでできたわたしの創作品を読んでほしい。このあとに続く言葉を読んでほしい。「幾世紀の時の流れとともに、わたしはエジプトの秘密を失った。言葉とその影に惹きつけられて、電子、陽子、中性子のエネルギー作用によって、経度、緯度、海抜を動き回っていたときに」。ここであなたに向けて書いたのは、過去も未来も持たない、電子デッサンである。それは単に今の瞬間である。

わたしが書かなければならないのはまた、あなたの領域が、議論に使う言葉のそれであり、わたしの絵画が持つ直接的なものとは異なるから。わたしの文章が素朴だということはわかっている。わたしは自分が書く文章を愛しすぎてしまい、その愛は欠点を埋め合わせはするが、過剰な愛は作品を損なってしまう。これは本ではない。本はこんなふうに書くものではないから。わたしが書くのはある絶頂なのだろうか? わたしの日々は、ただひとつの絶頂。わたしは間際の時に生きている。

書くとき、わたしは色を使って手で描く絵画と同じように創作することはできない。でもわたしはあなたに向けて、全身で書こうと努めている。言葉の、柔らかく、神経が走っている点を射抜く矢を放ちながら。わたしの、未知なる体があなたに言う。「恐竜」「魚竜」「首長竜」と、ただ響きだけに意味を与えつつ、これら言葉の藁を乾かすのではなく、湿らせるように気を配りつつ。わたしが描くのは観念ではなく、もっとも到達しがたい「いつまでも」である。あるいは、「決して」。それらは同じことだ。何よりまず、わたしは絵を描く。そして何よりまず、硬い筆跡であなたに書く。どうにかして言葉と手を取り合いたい。言葉は物なのだろうか? 瞬間々々に、わたしは果実から果汁を搾り出す。生の髄と種子に手を届かせるためには、自分を任から解かなければならない。瞬間は生きた種子なのだ。

不調和という、秘密の調和。わたしが望むのは、完成品ではなく、苦しみに耐えながら創り出されつつあるもの。わたしのちぐはぐな言葉たちは、わたしの沈黙の贅。アクロバティックな空中のピルエットによってわたしは書く ―― 話すことを深く望みつつ、わたしは書く。書くことでもたらされるのは、沈黙のための大いなる手段でしかないけれど。

「わたし」と言っているのは、「あなた」と、あるいは「わたしたち」「ある人」と言う勇気がないから。自分を矮小化して、人格を与えるという慎ましさを強いられてはいるけれど、わたしは「あなたである」だ。

**訳者書き下ろしエッセイ**

流れゆく言葉の感触に身を委ねる――『水の流れ』について

福嶋伸洋

この小説では、名前のない語り手「わたし」が、誰なのか定かではない(かつて愛した相手らしい)「あなた」に向けて、延々と語り続けます。どこにあるのかもはっきりしない自分の部屋を、語り手が離れることもありません。時間は経過しているようですが、語り手の身に何かの出来事が降りかかることもありません。

語り手は、時間、意識、自己、存在、感覚といった主題について、詩のようでもあり哲学のようでもある独特の言葉遣いで、思索を重ねていきます。いくら言葉を費やしても不確かにしか捉えられないという微妙な異和感を、なんとか言い表そうと努めるもどかしさが、そこここから伝わってきます。

この作品が『水の流れ』という形で世に出る前に、出版の意図を持って、『思考の背後で』で題された最初の草稿版と、『叫ぶ物体』と題された第二の草稿版が書かれましたが、リスペクトル本人がその出来映えに納得できず、数年にわたって改稿を重ねました。「個人的ではない真実に近づく」書き方を模索していたようです。

草稿版には、実在の知人の名前や、故郷の街レシーフェの名前が出てきていましたが、それらは削除されました。リスペクトルの評伝を書いたベンジャミン・モーザーは、この抽象化のプロセスによってリスペクトルが、「個人の経験を普遍的な詩に変える」文体を見出し、「感情面では力強く、形式は革新的で、哲学としてはラディカルな」小説を生み出した、と言っています。

どのページを開いても、感性を研ぎ澄まし、理知を突き詰めたときに現れる、幻覚めいていると同時に明晰でもあるヴィジョンに出会います。その抽象性は、わたしたち自身の自己や時間についての経験を新たなものにしてくれるようです。

小説を「理解する」ということは、多くの場合、作中に表現された人物や場所や時間の全体を具体的なイメージとして捉える、ということを指すのだと思います。

一方で、この『水の流れ』を「理解する」こととは、うねり続ける水中に身を置くように、言葉の連なりや、着想の煌めきや、イメージの移ろいを受け止め、受け流すという経験そのものであるようです。実はこれは「水の流れ」についての小説というより、言葉が奔流を成す「水の流れ」そのものであって、読者は、流転し、千変万化するその感触を味わうことに意識を向けるだけでよいのかもしれません。

その意味では、正しい読み方がわからないという不安に絶えず揺られることこそが、この小説の正しい読み方に他ならないようにも思えます。

世界文学のなかでも稀な存在感を放つこの作品で、ぜひ読書の新たな地平を体験していただきたいです。

********

続きは単行本『水の流れ』にて

お楽しみください