ためし読み - 日本文学

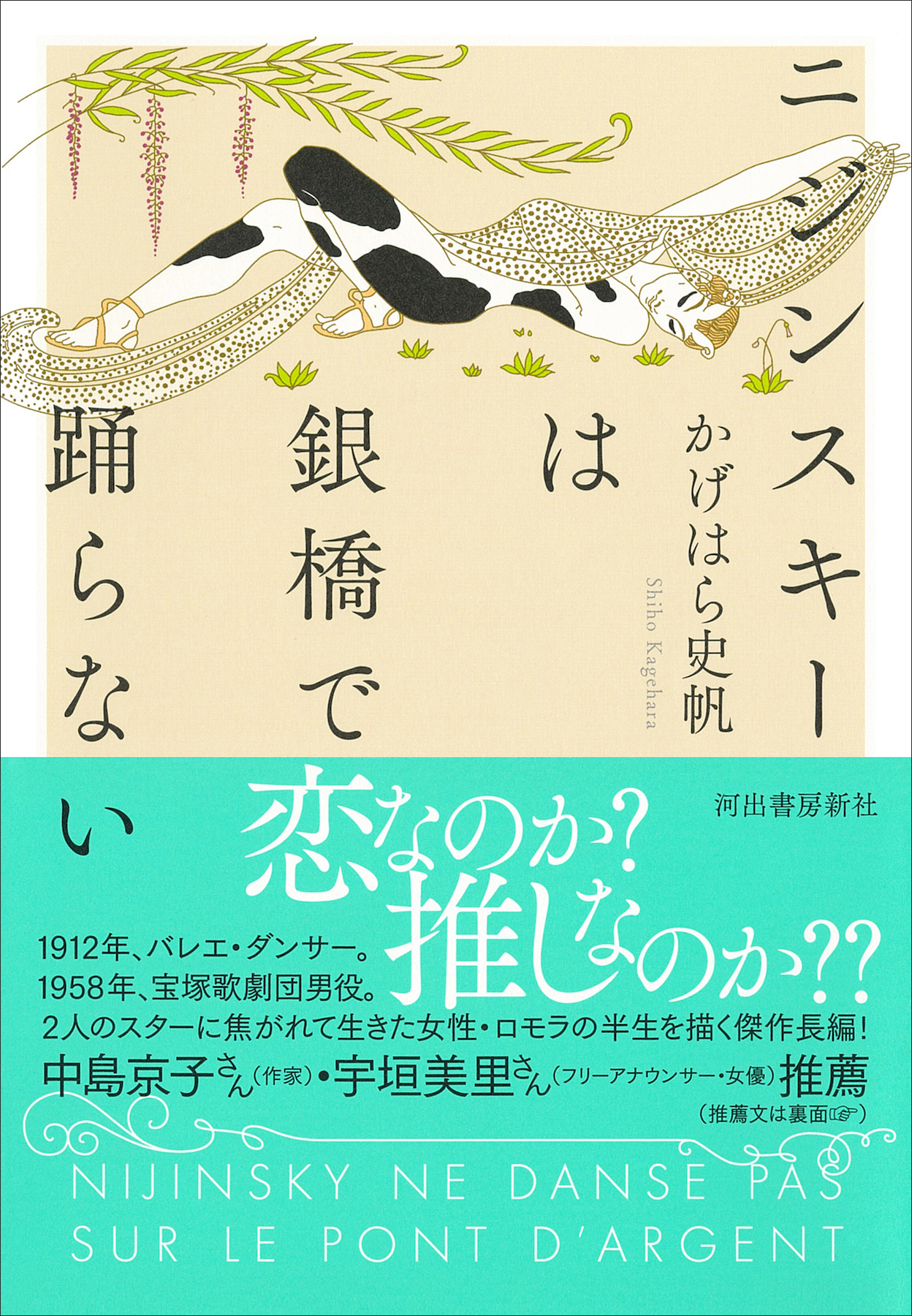

この気持ちは「恋」なのか「推し」なのか? 中島京子さん(作家)、宇垣美里さん(フリーアナウンサー・女優)推薦! バレエ・ダンサーと宝塚歌劇団男役、二人のスターに焦がれて生きた実在の女性・ロモラの、波乱と矛盾に満ちた壮大な物語。

かげはら 史帆

2023.06.08

=====試し読みはこちら=====

一九一〇年十二月に、あるいはその頃に、

人間の性質が変わった。

―― Virginia Woolf

わたしはアンナを偵察に行かせた ――

わたしたちが「プティ」とひそかに呼んでいる

ニジンスキーのところに。

―― Romola Nijinsky

*********************************

本作は実在の人物や出来事および、それらをめぐる文献から想を得たフィクションです。

Prologue

ことばを、失った。

しなやかで……

猫のようで……

いたずらっぽくて……

キュートで……

羽根のように軽く……

鋼のように強く…………

ロモラ・ド・プルスキーがそんな風に〝プティ〟を語れるようになるのは、二十年以上先のことだ。

一九一二年三月。

十五ヶ月前にとある若き作家の卵がイギリスで感知した変化が、ドーヴァー海峡をわたり、ライン川を横断し、虹色の渦を巻きながら大都市をめぐり、未曾有 の大津波となって、いまこのドナウ川中流の歌劇場にまで到達したことを、彼女はまだ知らない。

それゆえに、ロモラ・ド・プルスキーはことばを失った。

オーケストラ・ピットの暗がりから、愛らしいメロディが聴こえだす。

たしか、もとはピアノ曲。ロベルト・シューマンの『謝肉祭』だ。姉のテッサが、冬になると家のサロンでよく弾いていた。

舞台上に現れたのは、男女のダンサーたち。紳士はみなシルクハットに、ウエストがきゅっと締まったジャケット。淑女は、白いレースの帽子の紐を顎の下で結び、腰から下がふんわりと盛り上がったドレスをまとっている。若いカップルたちは、新婚のシューマン夫妻さながら優雅に微笑み合い、ワルツのリズムに乗ってすべるように踊る。その間を縫うように、ロイヤルブルーのスカートをひるがえす婦人や、ちいさな羽根をつけた蝶々の精があらわれて、くるくる回り、きらきら跳ねる。

なんて可憐。なんてノスタルジック。おじいちゃんやおばあちゃんが子どもだった頃の、旧き良き時代のおとぎ話。

彼女の唇から、安堵のため息が漏れた。

ここは理解できる世界。わたしがすでに知っている世界だ。

これまで、さまざまな大人が、さまざまな本が、さまざまなアートが、この世界を彼女に教えてくれた。偉大なる前世紀の記憶として。ハンガリーの名家の令嬢にふさわしい教養として。芸術を観るために持っておくべき美の基準として。

でも。

―― こんな人は、知らない。

舞台袖から現れた、ひとりのダンサー。

目もとを真っ黒な仮面で覆って、顔の造作を隠している。そのぶん、身体の線に目が行く。上半身は肌の色が透けるほどに薄いシャツと、胸の前でひらひら舞う黒いリボン。胸から下は、青と桃色の大きなひし形もようのぴったりとしたハイウエストのタイツ。

疑いようもなく、男の肉体だ。ほかの男性ダンサーよりも小柄だが、首は太く、身を反らすと喉ぼとけがくっきりと浮き上がる。太腿もふくらはぎも、遠目に見ればしなやかな曲線を描いているが、オペラグラスを向ければごつごつとした筋肉が目立つ。その太腿の間の青いひし形もようは微かにふくらんで、自身の肉体的な性別をまざまざと証明している。ボックス席の乙女が、気づいてしまった自分を恥じて、そっと睫毛を伏せる程度には。

それなのに。口元の艶やかな薔薇色の微笑みは女そのもの。腕の動きはなめらかで、ときおり、しなをつくるように手を客席に伸べる。柔らかく膝を落としたかと思うと、次の瞬間には床を蹴って飛翔する。指揮棒が、オーケストラが、客席が、はっと息を吞み、天を仰ぎ、世界が鼓動を止める。

―― こんな自分は、知らない。

たくさんのダンサーが舞台袖から現れ、ほかの誰かとひととき交わり、また袖の向こうに消えていく。人生さながらの舞台の上で、たったひとりのダンサーに心を奪われ、現れるたびに目で追ってしまう。ロビーで買ったばかりの大判のプログラムをめくると、「アルルカン」という役名が目に入る。イタリア喜劇に登場する小悪魔的なキャラクター。これがあのダンサーの役だ。

それにしたって、こんなにも人の心をとろけさせるアルルカンがこの世のどこにいるだろう。はなやかな謝肉祭のお話なのに、いっしょに踊っている人形役の女性ダンサーも、ほかのダンサーたちも、もう何も見えない。黒い仮面の人ひとりが踊っている。世界に愛と幸福をふりまきながら。

その想いに応えたい。しかし、彼女が伸べ返した手はボックス席の手すり壁に阻まれ、「あ、」という小さな落胆の声は、オーケストラの黄金色の響きに埋もれて消え去ってしまう。

もし、彼女が彼女でなかったとしたら。

すでにことばを獲得し、ことばを操り、ことばで想いを丸めこむ術を知る時代の人であったなら。

休憩時間になるやいなや、彼女は客席から転げるように廊下かロビーへ駆けだし、ポシェットから取り出したスマートフォンの電源を入れ、トイレの長蛇の列に並ぶことも忘れて、親指を画面にすべらせながらこう書きつけただろう。

「語彙力なくした!」

語彙力なくした。その一言は、まぎれもない語彙力の証明だ。「尊い」「しんどい」「無理」「待って」と同系列の、抑えがたき感情の絶頂をあらわす定型句。

その叫びには、きっと、たくさんの共感の「いいね」がつくだろう。なにしろ彼女が心奪われたその人は、二十一世紀の俳優やアイドルやフィギュアスケーターさながらに世界じゅうで話題をさらう有名人だった。

ワツラフ・ニジンスキー。

―― バレエ・ダンサー、ロシア帝国キエフ出身、二十二歳。

劇場にとどろく喝采。公演のたびに新聞、雑誌、テレビ、ウェブメディアを賑わせる賞賛と批判。多くの人にとっては他人事にすぎないその公的な現象の陰には、それをどういうわけか人生の重要事とみなしてしまった自身の心の熱暴走を持て余し、もんどり打って苦しみ、苦しみながら昇華させようとする人びとがいる。おそろしく長大な鑑賞レポート。彼が天に舞う奇跡の一瞬を描いたイラスト。「※妄想です」という注釈を添え、伏せ字によって検索を避け、「わかる人にはわかる」という前提のもとでひそやかに紡がれる欲望の昇華。

誰かの欲望は、それを見たほかの人の欲望も呼びさます。「わかる、わかる、わかる」「それ、それ、それ」――ああ、みんな、語彙力がすごい。「猫のよう」まさに。「羽根のよう」「鋼のよう」まさに。ていうか、もはや「神」?

そうして彼女自身も、やがてその神を表現するための独自の語彙を探り当て、描線や彩色や声音を開発し、愛が創作物を生み落とすこの世の不思議に戸惑いつつも、それを他の誰かが受け止めてくれる期待に胸焦がし、投稿ボタンを押しただろう。こんな鉄則を胸に刻みつつ。

「決して、本人に近づきすぎないこと」

そう、近づきすぎてはいけない。許されるのは喝采だけ。公式ウェブサイトに記された宛先やSNSを介したメッセージだけ。指定された場所で、スタッフに監視されながら交わす十数秒ほどの握手とおしゃべりだけ。最大限に無難なファンアートを隅にしのばせた手紙や、許される範囲でのプレゼントだけ。公式グッズの購入などの許可された消費活動だけ。美しいわたしで。美しいあなたで。「ファンです」「ありがとう」「また観に行きます」「ありがとう」。もし顔や名前を覚えてくれたら、プレゼントを身に着けてくれたら、とてもうれしいけれど。それ以上を望んではだめ。

だが、ロモラ・ド・プルスキーはその時代の人ではなかった。

十五ヶ月前にとある若き作家の卵がイギリスで感知した変化が、ドーヴァー海峡をわたり、ライン川を横断し、虹色の渦を巻きながら大都市をめぐり、未曾有の大津波となって、いまこのドナウ河中流の歌劇場にまで到達したことを、彼女はまだ知らなかった。

それゆえに彼女は、無理やり〝ことば〟を探そうとしてしまった。

脳から引っ張り出される二十一年の記憶。

ハンガリー科学アカデミーの建物内にある生まれ育った家。幼い姉が達者に弾くショパンのエチュード。ルージュで汚れた母の台本。父に連れられて観た巨大なルネサンス絵画。本棚にずらりと並ぶ革張りの文学コレクション。途中で投げ出した演劇学の教科書。……

「ちがう、ちがう、ちがう」

混乱が彼女を襲う。どうしよう。どこにもない。わたしのこの心をあらわすことばが。

部屋じゅうの調度品をなぎ倒し、本という本、雑誌という雑誌をめくり、クローゼットにつるしたドレスをはたき落とし、カーテンを引き裂き、床に這いつくばり、ようやく埃まみれのベッドの下から見つけた、たったひとつのことば。

もしそれが二十一世紀であれば。

そのことばもまた、「尊い」「しんどい」「無理」「待って」と同じ、極度の感激をあらわすことばとして発されただろう。

だが、ときは一九一二年だった。そして彼女は一八九一年生まれの二十一歳の女性ロモラ・ド・プルスキーだった。言霊が暴発する条件は揃っていた。万雷の喝采を受け、腕を翼のように天高くひろげ、白鳥が嘴を湖面に浸すように身をかがめる、その男とも女ともつかない異形のきらめきを、ただなんとか理解して安心したいという衝動に駆り立てられた彼女は、ロベルト・シューマンの愛の調べを胸にかき抱きながら、取り返しのつかない一言を世界に放った。

「結婚したい……‼」

ACT

1

1 春のきざし

「結婚したい、結婚したい、結婚したい……」

薔薇色の肘掛け椅子にもたれながら、ロモラ・ド・プルスキーは数時間前に獲得したばかりのことばを何度も口にしていた。繰り返すごとに、ことばは迫力を増し、彼女の胸のつかえは下りていった。そう、そうなの、結婚したいんだ、わたしは。

お気に入りの黒いベルベットのロングドレスを着ていってよかった、と思う。指を撫ぜる柔らかな感触が、出会いの記憶をいっそう甘美にさせた。三日月の映える深夜の格子窓から、春先の冷たい夜風が入ってきて、彼女の火照った身体をうるおしていく。

あの〝黒い仮面の人〟が、この窓から部屋に飛び込んできたらいいのに。

ここは、ハンガリー・ブダペストの郊外。ロモラの母親のエミリアが先月建てたばかりの壮麗な屋敷だ。屋外のエントランスは劇場のファサードさながらで、広々とした階段の両脇に雄々しい獅子の石像が控え、家族や客人たちを出迎える。ハンガリーを代表する大女優にふさわしい邸宅だ。

〝赤のサロン〟とエミリアが呼ぶこの客間は、屋敷の北側に位置していた。名前のとおり、床もソファも肘掛け椅子もテーブルも、あらゆる家具や調度品に上質な薔薇色のシルクが敷かれていたが、奥の壁面を覆う巨大な黒檀の本棚だけは、手つかずのまま静かな威厳を保っていた。十三年前に亡くなった父親、カーロイの蔵書コレクションだ。ロモラが少女のころにむさぼり読んだ本も並んでいる。アナトール・フランス、エミール・ゾラ。……

そして前世紀のイギリスの女性作家、ジョージ・エリオットの『ロモラ』。カーロイ自身のハンガリー語訳による全三巻の大作である。

激動のルネサンス期、イタリア・フィレンツェに生き、貧しい村人たちの救済に身を捧げたひとりの女性の物語 ―― 。

プルスキー一族は、当家の次女に、愛と期待をこめてこの気高い名前をさずけたのだった。ヒロインのロモラのように、あるいは作者のエリオットのように。プライドを胸に、知性と勇気と博愛の精神でもって、時代の荒波を乗り越えて生きるようにと。

しかし〝黒い仮面の人〟と出会ってしまったいまは、彼女の名付け親たるこの本さえも、運命の急変を告げる予言書に変貌してしまった。なぜならエリオットは、美青年ティートに恋するヒロイン・ロモラの心をこう書いているのだから。「冬枯れの若い年月のなかに、ふいに、春の花束が投げ込まれた」……

これが彼女自身の心でなくして、いったい何だろう?

ニジンスキーなるダンサーが、いまヨーロッパ各地で話題をさらい、「舞踊の神」と崇められているのは、ロモラももちろん知っていた。しかし彼女は、そうした礼賛の声をどこか胡散臭くも感じていた。バレエは留学先のパリで何度か観たことがあったが、男性ダンサーは黒子か従者のように女性ダンサーの隣で手を添えているだけで、ほとんど印象に残らなかった。女性ダンサーの優雅な身のこなしには幾度となく目を見張ったが、客席の雰囲気は苦手だった。成金たちがボックス席や平土間席の一列目を占領して、チュチュの下のお尻や脚を舐めるように凝視している。舞台裏では彼らが踊り子たちを金で買っているという噂を聞いて、彼女はなおのこと嫌悪感を抱いた。ストーリーは取ってつけたようなハッピーエンドだし、音楽もブンチャッチャ、ブンチャッチャ、と単調なリズムを刻むだけだ。

この世界は〝わたしのもの〟じゃない。

そう思っていたのが、昨日までのロモラ・ド・プルスキーだった。ところが、いまや彼女は、舞踊の神の神たるゆえんを思い知らされ、肘掛けの上でぐったりと熱に浮かされている。あんなひとがこの世にいるだなんて。もっと見たい。あの手招きするように伸べられた腕を、飛翔のための力を溜めて筋張ったふくらはぎを。もっと近づきたい。呼吸の聞こえるところへ、手を握り返せるところへ。手に入れたい。あの異形のひとを。誰のものでもなく、わたしのものと呼べるように。

ふいに、ロモラの記憶の底から、まったく別の青年の顔がよみがえった。

ことばが電撃的に全身をつらぬき、彼女は肘掛けから汗まみれの額を上げて叫んだ。

「結婚したくない……!」

ロモラがバンディ・ハトヴァニ男爵と出会ったのは、前の年の夏だった。

母親と継父のオスカールに連れられて、ボヘミアの有名な温泉リゾート、カルロヴィ・ヴァリで休暇を過ごしているとき。叔母のポリーが開催した夜会の場で、彼女の前に現れ、にこやかに手を差し伸べた男性 ―― それがバンディだった。

あとから思い返せば、それは完全に仕組まれた出会いだった。すでにポリーは男爵の家柄や一族の経済状況を調べ上げており、申し分なしと判定した上で、この青年を夜会に招き入れたのだった。

第一印象は決して悪くなかった。歳はロモラとほとんど同じ。伯爵クラスのプルスキー家と比べれば地位こそ劣るものの、今をときめくブダペストの新興商人の一族のご子息。蝶よ花よと女の子のようにかわいがられて育ったことが見て取れる、ほどほどにハンサムな顔立ちと、ほどほどの馴れ馴れしさ。休暇が終わってからも、彼はひんぱんに彼女の家にやってきて、オペラや演奏会に誘い、会うたびにボンボンや薔薇の花束をプレゼントしてくれた。

男性からこれほど熱心にアプローチされたのは、彼女にとってはじめてだった。学生同士のダンス・パーティーで、手を握るや否や口説いてくるようなナンパ男とは毛色が違う。仕掛け人の叔母も、初々しくてお似合いよとしきりに褒めそやす。「二十歳年上のオジサンじゃなくてよかったでしょ?」と誇らしげに言われると、彼女の方も、なるほどこれは良縁かもしれないと思えてくる。バンディがロモラとの交際を真剣に望んでいるのは明らかだったし、会うたびにかわいい、きれいと褒められて、彼女自身もふわふわした気持ちにならないわけではなかった。

あの事件が起きるまでは。

その年の冬。バンディは持病の気管支炎を悪化させ、スロヴァキアのタトラ山地に静養に行った。会いたいという手紙を受け取ったロモラは、エミリアと一緒に列車に乗って見舞いに出かけた。教えられたホテルの一室には誰もいなかったので、彼女はひとりで彼を待つことにした。暖炉では、火が薪を吞み込んで勢いよく燃えていた。暑かったのでコートと毛織りの上着を脱いで、ロモラは窓辺で、灰色の雪原のかなたで朽ちていく黄土色の夕陽を眺めていた。

すると突然、背後に気配を感じた。ぎょっとして肩をこわばらせる間もなく、バンディが両腕をロモラの腰に回し、首すじにキスを始めていた。汗をかいた肌に唇が吸いつく感触が、悪寒となって彼女の全身を震わせた。

声にならない声をあげ、バンディの腕を引き裂くようにふりほどくと、ロモラは部屋を飛び出した。追いかけてくる彼を見ようともせずにホテルの廊下をひた走り、階段を駆け下り、自分の部屋に飛び込むと、優雅にティーカップを傾けていた母親の腕にすがりついて号泣した。

しばらくあっけにとられていたエミリアは、ひととおり娘の話を聞くと、鼻を鳴らして小さく肩をすくめた。

「大丈夫よ。キスされたくらいじゃ、妊娠しないから」

耳を疑ったロモラが顔を上げると、涙に曇った視界の向こうで母親は笑っていた。「女の子は結婚するまで、男に身体を触らせてはだめ」 ―― そう言われてきたのに。そのことばを信じてきたのに。ロモラのように気高く生きよと教えられてきたのに。なぜだか、笑っている。

「もっと上手にあしらいなさい。あなた、もう二十歳なんだから」

タトラ滞在中も、ブダペストに帰ったあとも、ロモラはバンディをひたすら無視し続けた。それなのに、母親はまるで味方してくれない。ため息交じりに、ロモラをこう諭すばかりだ。 ―― あんまり意地を張らないことよ。ほら、またバンディがやって来たわ。きれいな薔薇の花束を抱えて。しょげ返っちゃってかわいそうじゃない。

かわいそう ―― ? どうしてあちらがかわいそうなのだろう。卑屈な表情をあらわにして、窓の向こうからこちらを責めるようなまなざしで見つめている青年。不快でたまらないのに、なんといって彼を罵倒すればいいのかわからない。唇を結んだまま、彼女は静かにカーテンを閉めた。かさかさに乾いた空っぽの口のなかに、他の誰かがことばを押し込んでくる。「男の子は不器用なのよ」「不器用なのに、いきなりキスしてくるの?」「そうよ、それが愛情なの」「わからない」「そのうちわかるわ」「 ―― わからなきゃ、だめ?」……

どうかしていた。

彼女の胸に強い確信が芽吹いた。あのときの自分が、ではない。あのときの自分を、どうかしていると笑ったりなだめようとした母親がだ。

どうかしていた。自分は何も間違っていなかったのに、結局、母親や周囲の人からの説得に負けて、バンディを許し、プロポーズを受け入れてしまったなんて。なんという過ちをおかしてしまったのだろう。

「この三月中にも、社交界にお披露目をしなきゃね」

招待状の束を扇のように広げて頰ずりしているエミリアを、ロモラは冷然と見つめた。伊達にこの見栄っ張りな大女優の娘を二十一年やっているわけではない。母親の魂胆はお見通しだった。盛大な婚約パーティーを開いて、贅をつくしたこの新居をブダペストの名士たちに見せびらかしたいのだろう。

ロモラはひそかに決意を固めた。バンディ・ハトヴァニ男爵と結婚はしない。絶対に断ろう、と。

この一件で、ロモラにとってただひとつ無駄ではなかったのは、バンディの母親との出会いだった。

バンディからの謝罪を無視して引きこもっていたある日、若い使用人のアンナが客の来訪を知らせに来た。こっそり裏口からおもてへ出たロモラは、獅子の石像の陰から様子を伺って、思わず息を吞んだ。レースの日傘をほっそりとした腕にぶらさげて佇んでいたのは、あの悪き白馬の王子ではなく、ファッショナブルな装いの貴婦人だった。

大きくゆったりとした黒のコート。首をふちどる真っ白なファー。手は大きなマフで覆い、東洋風の柄物のターバンを頭に巻きつけている。カラーリングした漆黒の巻き毛は高く結い上げ、青年のようにシャープな顎のラインを大胆に見せていた。パリのファッション・プレートから抜け出したようないでたちだ。

アンナに背中を押されるまま、ロモラは訪問客の前に飛び出すと、胸の高鳴りを抑えながら女学生風のお辞儀をした。貴婦人の正体はバンディの母親、ハトヴァニ男爵夫人だった。すみれの香りの漂う手招きに誘われて、街なかのお洒落なカフェに出かけて、大好きなホット・チョコレートを注文する。耳まで真っ赤になってうつむくロモラの顔を覗き込みながら、貴婦人は長いシガレット・ホルダーを咥えた珊瑚色の唇に微笑みを浮かべていた。

「マドモワゼルは、こういうファッションがお好き?」

―― それなら、もしこの街にツアーが来たら、連れていってあげる。いまパリで大ブームのバレエ団。「バレエ・リュス」とか「ディアギレフ・バレエ団」って呼ばれてるの。ファッションデザイナーも、お友達のマダムたちも、みんな夢中になってるのよ。

まさか、婚約者の母親に誘われて行ったその公演で、運命の男性に出会ってしまうなんて。

ロモラの腰に手を回して睦言のように「ね、素敵だったでしょ?」とささやく男爵夫人も、フィアンセを迎えに自慢のロールス・ロイスで現れたバンディも、ディナーの席で婚約パーティーの段取りをまくしたてる母親も、もはやロモラの心を素通りしていくばかりだった。

ワツラフ・ニジンスキー。

その名を口にするだけで、彼女の心が、身体が、リフトされるバレリーナのようにぐっと持ち上がる。抱きすくめられて、動けなくされて、無理やりキスされる ―― あのいまわしい記憶はもう過去だ。

ワツラフ・ニジンスキー。

ロモラは知らず知らずのうちに、椅子から飛び降り、両足でおかしなリズムを踏みならしていた。どどどどどどどど、どど! どど! どどどど。小さな子どもが親の前で踏む地団駄みたいに。ドレスが足元で大波のようにうねり、身体が吞まれていく。あのボックス席に座った瞬間に世界は終わり、あのひとが現れた瞬間に再び創造された。これが本当の世界で、本当のわたし。春のきざしがようやく訪れたばかりのまだ寒い晩なのに、全身から汗が噴き出し、とめどなく涙がこぼれ落ちる。ああ、ワツラフ・ニジンスキー。

肘掛け椅子に倒れ込んだロモラは、熱く脈を打つ身体を自分自身で強く抱きしめた。

また、あのひとに会いたい。

2 会えないバレエ・ダンサー

「いない……」

サロンの片隅で、ロモラはひとり失意をかみしめていた。

エミリアの知名度と社交的な性格のおかげで、プルスキー邸は、昔からブダペストの文化人たちの溜まり場になっていた。国外からやってきたアーティストたちも、一級の人脈とトカイ・ワインに焦がれてこの家を訪ねる。

バレエ・リュスのダンサーたちは、新居の〝赤のサロン〟に招かれた最初の外国人アーティストとして、サロンで終演後のひとときを満喫していた。

バレエ・リュス。通称「ロシア・バレエ」もしくは「ディアギレフのバレエ団」。

もしくは、旅するバレエ・カンパニー ―― 。

一九〇九年にパリでの初公演を成功させて以来、彼らは、モンテカルロ、ローマ、ベルリン、ロンドンほかヨーロッパ各地をめぐり、新旧のレパートリーを披露した。新興のカンパニーでありながら、評判はすでに世界じゅうに聞こえ、行く先々で熱狂的に出迎えられている。

東欧の大都市のひとつであるブダペストでの公演は、この一九一二年三月が初めてだった。

ロモラは連日連夜、劇場にいそいそと出かけ、お目当ての人が舞台に現れるたびに腰を浮かせた。

バレエ・リュスのオリジナル・レパートリーは小品が多く、一回の公演で複数の作品が上演された。つまり通えば通うほど、たくさんのレパートリーを鑑賞できる。『クレオパトラ』『ポロヴェツ人の踊り』『ペトルーシュカ』 ―― 。ワツラフ・ニジンスキーばかりを目で追っているつもりが、知らず知らずのうちに、さまざまなダンサーの顔を覚えていく。

終演後や休演日となれば、出演者やスタッフたちは食事や観光を楽しみにブダペストの街へ繰り出した。運良くばったりと出くわせば、気軽に声をかけて、どさくさでドナウ遊覧船の貸切デッキやカフェのテーブルに混ぜてもらうことも難しくない。

それだけではない。ロモラは何より強いカードを持っていた。自宅のサロンだ。彼女は劇場の楽屋口でこっそりと入待ちをするファンよろしく、サロン・ルームの薔薇色のカーテンの陰にひそみ、入れ替わり立ち替わりやってくるダンサーたちの姿をつぶさに確認した。

だが、かの〝黒い仮面の人〟は一向に現れなかった。

彼女がニジンスキーの姿を目撃したのは、サロンではなく劇場からほど近いレストラン。しかもたったの一度きりだった。ミステリアスな黒い仮面を外し、ありふれた濃紺の紳士用コートに袖を通したニジンスキーは、遠目とはいえまったく目立たない青年だった。隣のテーブルでおしゃべりに興じている一般人の青年たちと比べても、特に背が高いわけでも、手足が長いわけでもなさそうだ。顔は、日本の浮世絵に描かれた髷姿の男性さながらあっさりしている。そのせいかロモラの目には、歳よりも幼く、曇りガラスを介したようにぼやけて見えた。

この冴えない印象の二十一歳の男が、鼻筋にほんのわずかシャドウを足し、裸も同然の衣裳をまとい、舞台上でスポットライトを浴びると、えもいわれぬ妖しげなムードを放って観客たちを熱狂させるのだ。

いったいあの魔力は、どこから生まれるのだろう。

フォークを皿の上に置いて、ロモラは席を立った。しかし、給仕や客の人波をかきわけた先には、もうその姿はなかった。

一方、ニジンスキーに次ぐ人気ダンサーのアドルフ・ボルムは、すでに〝赤のサロン〟の常連になっていた。筋肉隆々の風貌と野獣のようなダンスで、ご婦人や令嬢はもちろん、男性客からも羨望と尊敬のまなざしを勝ち得ているこのドイツ系ダンサーは、舞台を降りれば陽気で社交的な兄貴で、邸宅のお嬢さまであるロモラにも気取らずに声をかけてくれた。

―― なんでこの人とはあっさり会えて、ニジンスキーとは会えないのだろう。

そんな恨み節を言ってもはじまらない。彼女はひそかに作戦を立てはじめた。まずはこのボルムと親しくなって、ニジンスキーの情報を聞き出そう。

ブダペストの観光案内を申し出て、ロモラはボルムを街に連れ出した。半世紀以上の歳月をかけて七年前に完成した聖イシュトヴァーン大聖堂。ドナウ川を挟んで西のブダ地区と東のペスト地区を結ぶセーチェーニ鎖橋。亡き父の職場であり、ロモラの幼少期の住処でもあったハンガリー科学アカデミー。街を一望できる展望台を擁した要塞「漁夫の砦」 ―― 。

「東欧のパリ」「ドナウの真珠」とも呼ばれるこの街の美しさに見ほれ、ボルムの口は自然と軽くなった。

ボルムも含め、バレエ・リュス所属のダンサーの多くは、ロシアが誇る帝室バレエ団の出身である。

ロシアといえばバレエ。バレエといえばロシア。そのイメージを作り出したのは、この帝室バレエ団に勤めるダンサーや振付家たちだった。彼らは『ジゼル』などのフランス発のロマンティック・バレエを改訂して上演したり、『眠れる森の美女』や『白鳥の湖』などのロシア発の名作を世に送り出し、十九世紀末にバレエの一大黄金期を築き上げた。

そんな彼らの高水準のスキルとアーティスティックな作風を武器に、ヨーロッパにロシアの芸術を知らしめようと乗りだしたのが、セルゲイ・ディアギレフなる男だった。貴族の家に生まれ育った彼は、青年時代にはオペラ歌手を目指し、美術展のキュレーションや美術雑誌の編集を手掛けたこともあったが、オペラやバレエの舞台プロデュースに天職を見出し、自ら新興バレエ団「バレエ・リュス」を創設するに至った。

そのバレエ・リュスに参加しているダンサーのなかで、もっともヨーロッパの観客を騒然とさせたのがワツラフ・ニジンスキーだった。

バレエ・ダンサーである実の父から影響を受け、倍率十倍以上の難関をくぐりぬけてマリインスキー劇場付属の帝室バレエ学校に入学したニジンスキー少年は、そのたぐいまれな跳躍力でもって在学中から注目を集めた。卒業後に帝室バレエ団に入団すると、すぐに大役を任され、マチルダ・クシェシンスカヤほか先輩格のバレリーナの相手役をつとめるようになった。

しかし彼にひそむ不可思議な色気を見いだし、清廉潔白な王子やヒーロー役では物足りないとばかりに、王の寵妃と情事にふける奴隷や、恋に敗れて殺される道化人形、深夜に少女の部屋に侵入する妖しげな薔薇の精といった一癖ある役柄をあてがい、イメージを一新させたのは他ならぬディアギレフだった。大ブレイクを遂げた彼は、一年前に、帝室バレエ団を電撃退団。いまはバレエ・リュスの専属ダンサーとして活躍している。

「ニジンスキーは、このカンパニーの顔といってもいい大エースだ」ボルムはそう断言した。「ディアギレフは彼に惚れ込んでいる。先輩のミハイル・フォーキンが妬くくらいにね」

ところが、おしゃべりなボルムも、ニジンスキーのプライヴェートな情報は頑として明かさなかった。上客と同伴デートはしても、公私の線引きは心得ていると見える。ロモラは焦りを募らせた。バレエ・リュスのブダペスト滞在は一ヶ月足らずだ。もうすぐ、団員たちも〝黒い仮面の人〟もいなくなってしまう。なんとしても、彼と接触する機会を得なくては。

ボルムいわく、バレエ・リュスの次の巡業先はウィーンだという。同じオーストリア゠ハンガリー帝国内で、ブダペストからは列車で四時間ほどだ。結婚した姉のテッサも住んでいる。行って、舞台を観るだけならば難しくないだろう。

だが、ロモラの顔は晴れなかった。ウィーンに行ったところで、じかに会える保証なんてどこにもない。このブダペストでさえ、一向にチャンスがないままなのに……。

いったい、ニジンスキーはブダペスト公演中にどこにいたのか。

実は、ボルムは答えを知っていた。

ロモラを街の郊外の屋敷まで送り届けて、名残惜しそうに手を振った次の瞬間、彼は踵を返して走り出していた。目指すはブダペスト中心部の老舗「フンガリア・ホテル」。そこには、団員より遅れてブダペストに到着したセルゲイ・ディアギレフが投宿していた。

「有益な情報に感謝する」

髭の下で笑みを浮かべるプロデューサーに一礼して、ボルムはスイート・ルームの扉を静かに閉めた。タイを解いたシャツからのぞく、中年男の毛むくじゃらの胸から視線を逸らしながら。その背中の後ろで何が起きているか、彼はすでに悟っていた。ただし、関わる気は毛頭ない。自分の性には合わないし、望んでもいない。むしろ、中に招き入れられたら一巻の終わりだ。二番手には二番手にふさわしい人生の御し方がある。

「〝ご新規〟のパトロネスがつくかもしれん」

ファンから贈られたトカイ・ワインを二つのグラスに注ぎ分けながら、ディアギレフはベッドに向けてことばを投げた。

「そうなれば、このハンガリー公演は成功といえるだろうね」

恋人の返事が鈍いのはいつものことだ。

グラスをサイドテーブルに置いて、ベッドの脇に腰を下ろす。彼の愛する青年は眠りに落ちていた。一糸まとわぬ肢体が、皺だらけの湿った白いシーツの上で、寝息とともに小さく波打っている。夕刻の陽の光が射して、腰まわりと脚にまだらの影を落としていた。ディアギレフの視線が、その影の輪郭を舐めるように動く。〝牧神〟を次作のテーマに選んだのは我ながら慧眼だった。来る五月のパリでは、かのヒット作『薔薇の精』を超える万雷の喝采を受けるだろう。

ほんのり腫れた青年の唇に短くキスすると、自分の精の匂いが鼻腔をついた。先ほどまでの愛の記憶が彼の腹からせりあがる。揺り起こして、もういちど仰向けに組み敷きたくなった。なにしろ最近、どういう心境の変化か、恋人はいささかつれない。誘わなければ寝室にやって来ないし、事が終わるや否や、もう充分とばかりにそそくさと服を着はじめることも少なくない。二十歳近く年上の自分が、まだ満足できずにいるというのに。

だがいまは、ベッドの上で欲望を使い果たすべきときではない。眠れる半人半獣の神の隣に横たわると、ディアギレフは蜜のように甘いワインで口元を濡らしながら、パリ公演のプログラムの構想を練り始めた。

3 二十世紀の乙女

しかし、このパトロネス候補の令嬢 ―― ロモラ・ド・プルスキーの行動力は、バレエ・リュス関係者の想像を超えていた。

列車に揺られてウィーンまでやってきて、今日は平土間の最前列、明日はボックスの一角と毎日席を変えながら、華奢な肩をいからせてオペラグラスを上げ下げしている。そこまではまだ理解できる。翌月、はるばるパリのシャトレ座にも姿を現したときには、ボルムやほかの団員も仰天した。二十歳そこそこのハンガリー娘が、貫禄と気品に満ちたパリの紳士淑女たちに混ざって、すっかり常連客の顔をして一等席に座っているのだ。

ファッションもずいぶん垢抜けた。Vネックが映えるポール・ポワレの東洋風夜会ドレスに、羽飾りのついたターバン。小さなポシェットからのぞくのは、波模様の細工を凝らしたコンパクトと、小ぶりの銀のシガレット・ホルダー。生粋のパリジェンヌに引けを取らないコーディネイトだ。

若い女性の連れと一緒の日もあった。こちらはめかしこんでいる様子がないから、ハンガリーから連れてきた付添人だろう。口を半開きにして、ロモラから押し付けられた大判のプログラムを眺め回したり、馬蹄の形をした天井のカーブを仰いで目を回したりしている。

「バレエ鑑賞のために、わざわざパリにおでましとは」

「やっぱりお嬢さまは違うねえ」

団員たちは真っ赤なサロン・ルームを擁したブダペストの豪邸を思い起こして、舌を巻いた。

しかし、ロモラの「パリ遠征」に至るまでの道のりは、実際には決して平坦ではなかった。

婚約破棄。

何のためらいもなくそう切り出した娘を前に、エミリアは激怒した。実のところ彼女も、バンディ・ハトヴァニ男爵を気に入っていたわけではなかった。決して悪い青年ではない。ただ、結婚の荷を負うには若すぎるし、いきなり娘の身体に手を出して泣かせる鈍臭さもいただけない。何より気にかかるのは、彼をロモラに引き合わせたのが亡き夫カーロイの妹ポリーであることだった。彼女は、次女が母たる自分より叔母になついているのを快く思っていなかった。

とはいえ、これまでヴァイオリンや歌のお稽古だ、パリのカルチェ・ラタンの名門女学校への遊学だと、さんざん教育費を投資してきた娘が、フランス語と英語が少し達者になったほかは何ひとつ芽が出ぬまま成人してしまったいま、この縁談が無難な落としどころなのは間違いなかった。これで片付くならありがたいと、彼女自身もほっとした矢先の急転直下だ。いったい、なぜなの。言ってごらんなさい。

すると、娘はこぶしを握って、突拍子もないことばを放った。

「わたし、ダンサーになってバレエ・リュスに入団したいの!」

寝耳に水、とはまさにこのことだ。想定外の事態を前に、かえって冷静になったエミリアは、舞台人らしい深みのある低声を効かせて娘を諭しだした。 ―― お聞きなさい。あなたは、子どもの頃からずっと心配の種だったわ。おとなしくって、デリケートで、おかしな悪夢をしょっちゅう見ては夜中に泣きじゃくって、学校でも一人しかお友達ができなくて。しばらくやってた演劇学の勉強も、わたしへの義理立てにしか見えなかった。そんなあなたが、自分の夢を見つけたのはとてもいいことよ。でも、とても残念だけれど、ダンサーを目指すには遅すぎるわ。ましてあのバレエ団にいるダンサーなんて、たとえ端役でもエリート中のエリートなんだから。子どもの頃からバレエ学校でどれだけ厳しい訓練を受けてきたか、ボルムさんから教えてもらったでしょう?

対するロモラはすでに腹を決めていた。「ほかに好きな人ができた」だけならさておき、その相手が母親もボックス席から観たあの〝黒い仮面の人〟だと言ったら、一笑に付されるのが目に見えていた。真の動機を明かすつもりはなかった。バレエ・リュスの大ファンで、好きが高じて、バレエ・リュスに入団したくなった女の子。これがロモラ・ド・プルスキーの公式設定だ。決して噓はついていない。結果的に、ニジンスキーに近づいて、知り合って、仲良くなって、結ばれるという野望が叶えばそれでいいのだ。

母親の感触がかんばしくないので、ロモラは継父のオスカール・パルダニーにも相談を持ちかけた。実父カーロイの没後にエミリアと再婚した相手で、政府の報道機関に勤める、品のいい口髭をたくわえた小柄なユダヤ系紳士だ。彼はもともと女優エミリアの熱狂的なファンだった。公演のたびに楽屋にまで押しかけ、彼女がアクセサリーやドレスを欲しがれば大枚をはたいてプレゼントし、再婚しても「エミリア・P・マルクス」という芸名を変えたくないと言えば、自ら「P」のつく姓に改名するという離れ業まで披露して人びとを驚かせた。パパっ子だったロモラにとっては長年の天敵だったが、今回に限っては味方になってくれる可能性もある、と踏んだ。うまくいけば、スターに近づくコツを聞き出せるかもしれない。

ところがこの継父も、頑として首をたてには振らない。

「あいにく、きみの教育費はもう出せない」

ロモラにとって、それは青天の霹靂も同然の回答だった。

「この屋敷を建ててしまったからね。まったく、エミリアの浪費には困ったものだよ」

ダンサー志望を反対されたこと。家に財産がないこと。

二重のショックをロモラは味わった。これまで若い娘らしく無邪気に信じていた幻想が、一瞬のうちに崩れていった。湯水のように金を使って自分好みの屋敷を建てた母親にも、目の前にいる腰巾着まがいの男にも怒りがわいた。名女優をものにした男の武勇伝は、世間からは献身的な愛の成就ともてはやされたが、プルスキー一族からの評判を下げるには充分だった。振り返れば、叔母と母親の仲が険悪になったのも、このスキャンダラスな再婚が原因だったのだ。

―― 自分はちゃっかり好きな人と結ばれて、義理の娘の夢は叶えてくれないなんて!

間もなく別れを切り出そうとしている婚約者の姿が、ロモラの目の前を再びよぎった。ハトヴァニ男爵家は、ブダペストでも一、二を争う成長を誇る商人の一族だ。バンディもゆくゆくは大事業を担い、莫大な富を稼ぎ出すだろう。将来が約束された成金の貴公子を青田買いする。自分が祝福される生き方は、結局それしかないのかもしれない。そんな絶望が彼女の胸に這い寄った。彼の妻になって、あのすてきな義母と姉妹のように仲良くなって、めいっぱいパリ風のお洒落を楽しんで、趣味として、あるいは罪のない小さな浮気として、劇場で男性ダンサーたちの肉体美に大騒ぎし、夜な夜な公演プログラムとお菓子をベッドの上に広げてパジャマ・パーティーを繰り広げる。そんな人生の道もたしかに存在するのだ。

でも、それは無理。ロモラは大きく首を振った。わたしはあの〝黒い仮面の人〟と結婚したいんだもの。

最後の頼みの綱だ。ロモラは涙ながらに叔母のポリーの家を訪ねた。

母と継父が反対しているからには、彼らと仲の悪い叔母は、きっと逆張りの行動に出るだろう。そんな彼女の予想は見事に的中した。

「われわれプルスキー家としては」 ―― 叔母の声は、女帝マリア・テレジアのごとく威厳に満ちていた。「あなたの望みを認めましょう。婚約も破棄してよろしい。ただし、いくつかの条件付きでね」

―― まず、ひとりきりで長距離列車に乗ったり、ホテルに泊まるのは絶対にだめ。門限付きの女子寮に入るのとはわけが違いますからね。お目付け役を連れておいきなさい。アンナが適任ね。あの子、なかなか気が利くから。

それから、いちばんの問題はお金ね。旅費でしょ、宿泊費でしょ、バレエのレッスン代でしょ、服だって買わなきゃいけないし……。

「ああ、そういえば土地があるわねえ」

ロモラは椅子から躍り上がった。

「カーロイ兄さんが所有していた土地よ。あなたの相続分も少しはあるはず。管財人に連絡を取ってあげるから、あとは自力でがんばりなさい」

ユダヤ人銀行家の管財人は、エミリアとの相談なくこの成人したばかりの若い娘に不動産を渡すのをためらった。しかしロモラは必死だった。なにしろ、パリ公演に行くための資金が目の前にある。泣いたりおだてたりの交渉を重ねて、なんとか相続分を受け取る約束を取り付けた。

これで準備は整った。子どもの頃からずっとベッドの脇に掛けてある「プラハの幼子イエス像」の小聖画の前にひざまずき、彼女はひとしきりの祈りを捧げた。ありがとう、神さま。二十世紀を生きるけなげな乙女に、夢の切符を与えてくれて。

====続きは書籍にてお読みください。====