ためし読み - 日本文学

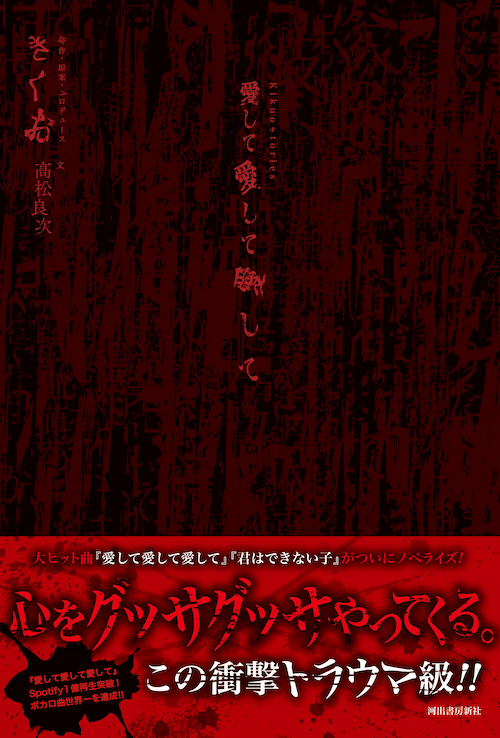

Spotify1億回再生、YouTube登録者数100万人突破。異端ボカロPの大ヒット曲がノベル化、本文公開!

原作・原案・プロデュース:きくお / 文:髙松良次

2023.07.31

Spotify1億回再生、YouTube登録者数100万人突破。

異端ボカロPの大ヒット曲がノベル化!!

その衝撃トラウマ級!!

グッサグッサと心を抉るファン垂涎の一冊!!

「Kikuostories 愛して愛して愛して」

原作・原案・プロデュース:きくお

文:髙松良次

鼎(かなえ)詩織が親のことでいつも思い出すのは、能面のように無表情な父の顔だ。

その顔は陰になっていて、しかし濁って虚ろな瞳だけはいやにはっきりしていた。

焦点は娘を捉えているようでいないのか、何を感じているのかもさっぱりわからなかった。

記憶の父は詩織に覆い被さり、首を絞めている。理由はバラバラだ。

「飯を残すな」「わがままを言うな」「モノを片付けろ」「生意気な口を利くな」「どうして俺の言うことを聞けないんだ」「そんな目で見るな」「どうせお前も俺をバカにしてるんだろう」

物心ついた頃からこうだ。

一応、それなりの会社でそこそこの地位にあって、多少の部下を抱えているらしい。

外では常識的に振る舞えるのに、家に帰れば感情の抑制ができない子供のように退行する。

どこかしら壊れているのだろう。今ならわかる。

筋の通らない大人の怒りは、子供の心を破壊する。

何が悪いのかわからないから、自分が無条件におかしいのだと錯覚する。そういうものだ、と刷り込まれてしまう。

詩織の不幸は、父の暴力だけではなかった。

そんな父を、母も諫めたりしなかった。

「あなた。それ以上やったら首に痕が残るわよ」

どちらかと言えば事務的な、子定規な注意の仕方をした。

首に痕が残る。

誰かに知られたら困る。

社会的な地位を失う。

ちゃんと理性があるのだ。母にも、それで手を止める父にも。

たとえば母のその目や声に恐怖や罪悪感が宿っていれば、あるいは私が母の身代わりになっているのであれば、諦めたり憤慨したりできたかもしれない。

だが、そうではなかった。あるのは嫉妬や羨望、それとペットに向けるようなもの。

要するに、母も異常であった。

そう。

高校生にもなれば、自分に関するあらゆる物事を客観視できるようになるものだ。

天才は──すべてがそうではなく、本当の完璧超人も存在するのだろうが──生活力や社会性、どこかしらに欠陥を抱えているという。才能にステータスを極振りして、他に回すリソースが足りなくなるらしい。

では逆に、後天的にどこかが破壊された場合は?

壊れた部分にリソースを注ぎ込まなくなるのか?

そんなわけはないだろう。普通は欠けた部分を補おうとして余分にリソースを割き、一般人と比較して著しく劣った人間に育ってしまうはずだ──と、詩織は考えていた。

だからきっと、両親もこうした欠陥を抱えているに違いない。そしてそんな両親から生まれた自分にも欠陥があるのだ。

そう考えるのが、詩織の自分の心を守る方法となった。

その点で言えば、彼女もまた異常であった。

自分が無条件におかしいのだと思い込んだ彼女は、共感性を放棄した。結果として、天才的な理解力を得た。

共感はできないが理解はできる。

人間らしさを失った代わりに、〝こう振る舞えば人間らしくなる〟と理解している。

そうやって生きるほうが賢いと、そう理解していた。

だが同時に、そうやって人間らしく演じるのはストレスである

だからこそ、そう振る舞う必要のある男にはなびかない。

下心を見透かせてしまうほど浅い男など、浅はかな男など、自分が手に余る女だと知られれば捨てられるのは目に見えている。

残念ながら鼎詩織という人間の遺伝子は、彼女の表面上を比較的整ったものに仕上げるよう設計されていた。そのため、これまで言い寄ってきた男は十人や二十人ではきかない。きっとこれからも増え続けることだろう。

慢性的な煩わしさにため息をひとつ吐きながら、トイレで手を洗って教室へと戻る。

ふと、出入り口である扉の反対側で足を止めた。

「詩織〰、何見てんの〰?」

室内のクラスメイトから声をかけられた。

ここは校舎の3階廊下、窓の先には近所の風景か山しか見えない。

加えて、詩織の立つ位置からだと地面まで見下ろせる。

玄関の位置から言えば、そこは校舎裏。学校の敷地を取り囲む壁と、校舎の外壁との隙間。

数人の男子がいた。

ひとりは小太りで、普通の女子から人気は得られそうにない顔面偏差値。

あとはサッカー部か何かでよく見る、ちょっと不真面目そうな子たち。

後者がひとまとめなのは、前者のひとりを取り囲んでいたからだ。

「何あれ?」

声をかけてきたクラスメイトが、詩織の傍まで来て一緒に見下ろす。

彼女はいわゆるぴえん系女子とかいう、浅い男に身体を売るタイプの人間らしい。本人に興味が湧かなすぎて、詩織はどうにも名前を覚えられなかったが、それなりに偏差値の高いこの高校においても、そういう属性の人間がいることは興味深かった。

「いじめ、じゃないかしら」

人気のない場所に隠れてひとり弁当を食べていた同級生を、わざわざ探し出して因縁を付け、暴言や暴力と捉えられないギリギリの線で攻撃する。

表情や時間的・場所的状況から察するに、そういう構図に見えた。

くだらなくて、陰湿で、浅い人間がよくやる〝遊び〟。

何が楽しいのかわからないのは、自分がおかしいからだろうか。

詩織はそんなことを考えていた。

「かわいそ〰〰〰〰。あの子まじぴえんだね〰〰」

「そう思うなら助けてあげるか、先生に言いに行けば?」

「え〰〰? でもあたしにメリットないしな〰〰」

鬱陶しい喋り方にうんざりしながら、結局は詩織も彼を助けたりはしない。

矛先が自分に向いたら?

勘違いした男子に言い寄られたら?

告げ口をした教師が解決を放棄するタイプだったら?

〝次〟を考えると、行動に移すのは億劫だった。

その点だけは、ぴえん系女子と意見が一致する。それさえも嫌悪感を覚えずにはいられなかったが。

「鼎」

「はい」

期末試験の答案の返却日。

同級生たちの悲喜交々な声が上がる。

「うわぁ~ここ間違えてたかぁ~……」

「どうだった?」

「ちょっちぴえんな感じ〰〰。詩織はどうだったぁ?」

「平均点は超えたかな」

「くぅ〰〰余裕ぶっちゃって〰〰〰〰」

進学校だけあって、勉強だけしていれば教師にとやかく言われることがなくて楽だった。部活は入っても入らなくてもいいし、人とかかわることが煩わしい詩織としてももちろん部に所属する気などない。

高校生活はたまに──先輩、同級生、後輩問わず──男子から交際を申し込まれるのが鬱陶しいだけで、至って平穏だ。不思議なことに、女子から告白されるという経験だけはなかった。同性間の恋愛もだいぶ普通になってきたこの時代だというのに、何か察するものでもあるのだろうか。

家庭環境においても同様で、中学生になったあたりから、父親に首を絞められることもなくなった。

ただ、家族仲は冷え切っている。ほとんど会話がなく、家に帰っても勉強が捗ることこの上ない。

詩織は、自分の家庭環境が異常であることを、とうの昔に自覚していた。

同級生が「お父さんが」「ママが」と家族をネタに話しているとき、「普通の家族はそういうものなんだ」と理解したからだ。

それさえ覚えれば、それらしく振る舞うのに苦労はなかった。

テレビやインターネットを見れば、「普通の家族」の模範は腐るほど見つかる。

あとは緻密なキャラ作りさえ忘れなければ、誰にも疑われない。

家族が異常であることも、自分が異常であることも。

もしバレたら、両親が社会的な制裁を受け、詩織もさらに劣悪な環境に身を置くことになるのは目に見えていた。

ちょっと苦しいのを我慢すれば済む話。

それもなくなった今、状況はもっと単純だ。

自立するまでのタイムリミット。父も母も自分も、この家族ごっこを続けるのは詩織が高校を卒業するまでだと、暗黙の了解として認識していた。

束の間の凪ではあるが、詩織の心は壊れたままだった。

===続きは単行本『愛して愛して愛して』でお読みください。===