ためし読み - 日本文学

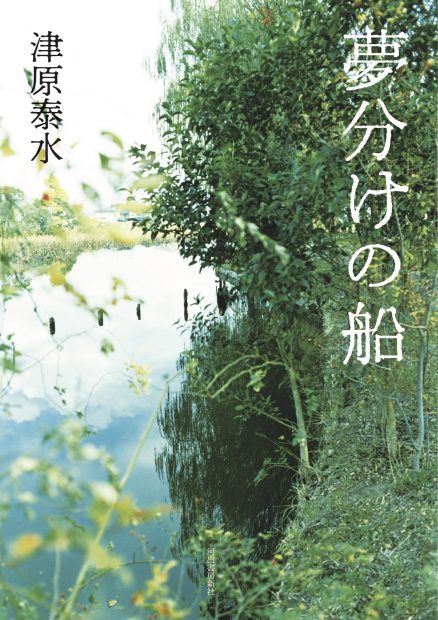

昨年急逝した作家・津原泰水の最後の長編小説『夢分けの船』が刊行。冒頭試し読みを公開。

津原泰水

2023.10.12

昨年急逝した作家・津原泰水による最後の長編小説『夢分けの船』がついに刊行。

桐野夏生氏(作家)、大森望氏(書評家・翻訳家)、斉藤壮馬氏(声優)が推薦。音楽と青春と幽霊が奏でる謎 ―― 切なくも美しい青春の物語。

装幀:大島依提亜/写真:横山孝一/モデル:絵理子

四国から東京へ。映画音楽の勉強のため、専門学校へ通うこととなった修文は、引っ越し先・風月荘704号室にまつわるある噂を聞く。「出るよ、茲」 ―― 久世花音……かつて修文と同じく「音楽」という「夢」を追い続け、ある日、自らの命を絶った3代前の住人の幽霊の話を。“かのん”が影を落とす部屋から始まる、切なくも美しい青春の物語。

===試し読みはこちら===

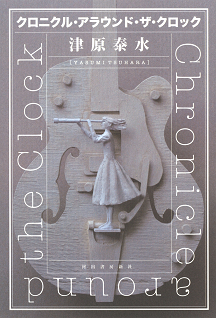

『夢分けの船』

津原泰水 著

一

代々木のちっぽけな改札を通りかけ、これは誤った出口だったと直感して立ち止まった。手品師跣の手捌きで定期入れをセンサーに読ませるや、その一刻の無駄すら惜しむ威勢で陽光の下へと流れ出ていく人々は、凡ゆる熟しが修文とは異なる。ここ数時間にて為すべき事に引切りなく追われている者にしか体現しえぬ身振りであり、足取りは滑らかにして表情は緊張に引き締まっている。引き比べるに、これから打ち込むべくを希求し都会に彷徨い出てきた一介の青年の挙動は、のらくらと地面にしゃがんでいるか後退っているにも等しい。

事実修文はそれから人の流れに逆らって、最前下りてきた階段を又上がって、乱れた頭をプラットフォームに突き出した。柱だらけで見通しが悪い。案内板も見当らない。好い加減な方向に歩き始める。視野を求めて線路とのぎりぎり境を進んでいると、新しい列車が急ぎに迫ってきた。足を竦めた。銀色の箱は車輪を軋らせ慌ただしく停まって、詰まっていた乗客をどっと吐き出した。肩に担いだボストンを四方から押された修文は身をくるくると廻転させた。暫くするとプラットフォームは改めて無人同様となった。東京の人は虫のようにすばしこい。

修文は自分を、過去からやって来た存在のように思った。この感傷めいた心境が父親に伝わったなら、それ見た事かと嗤われるとも思った。心の奥底では父親を慕っていたが、何彼につけて披露したがる訳知り顔は耐え難い。映画音楽を創る勉強をしたいと告白した修文に対して、芸術大学を首席で出るような天才だけに許される職だと決め付けた。大阪へでも東京へでも確かめに行くがいい、但し自分の金でと云い放った。親だから吾が子の器量くらいは見通せるとも云った。金を貯めて家を出ていくくらいの根性は見せるのだろう。しかし必ず四国に逃げ帰ってくる。それが直後なら幸いである。失うのは金だけだ。ところがお前は昔から半端に意地を張る。てんで取り返しがつかなくなってから、そう為るのを待っていたように音を上げる。

無性にたばこが喫いたくなったが、喫煙所もその所在を示す表示も見つからない。そう云えば東京に着いてから、未だたばこを喫っている人間を見ていない。東京駅から中央線に乗り継いで新宿、それから山手線で隣の代々木と、電車の内と駅の構内しか眺めていないのだから不思議な話ではなかったが、瀬戸大橋を渡る迄にも渡って岡山の乗換えでも其処此処に喫煙所が設けてあって、通りすがりに幾何でも紫煙の匂いを嗅いだ。

二十二になる。東京に来たのは初めてだ。専門学校は雑誌とインターネットで目星を付けて、更に学校案内を取り寄せたり電話で話したりで選んだ。どのウェブサイトを眺めても似たり寄ったりの甘言が並んでいる。立派な設備が写っていれば、全員が満遍なく使えるわけではなかろうと勘繰ってみる。釣り合う先生が在るとも限らない。実際に身を置いてみて漸く痛感する事情ばかりだろう。そこで馴染めない学校だったら辞めて働いて稼いで余所に入り直す他あるまいという開き直った構えで、ただ電話応対の良し悪しを重視した。本当にそれで学校を決め、住居も学校の契約先に決めてしまったので、今日の今日まで上京する必要が生じなかった。予め寝起きの場を目にしておきたい心持を抑えて、金を節約した。荷は一昨日発送して、今晩届く。

東には知音も親類も無い。曾ての同級生の一部は此方の学校か職場に居るはずだが、卒業後は連絡していないし酒の肴にしたい顔も無い。父親は修文を松山の建築学校に遣って資格を取らせる心算だった。旧知の経営するその学校は息子を厚遇してくれると期待していた。この意向に修文は、自分でも病的と感じるほど反発した。擦った揉んだの挙句、双方が二番目の希望を通す両損で合意し地元大の文学部に入った経緯で、そこまでに一年を浪費した。なのに音楽を学ぶ夢断ち難く、水も合わなかったから一年も待たずに辞めた。二年遅れた計算となった。それから金を貯めるのに父親の工務店で働いて、もう何年遅れたのか自分でも判然らなくなった。

今、惟という俤が泛ばぬではない。修繕しても修繕しても屋根が漏るので重ねて出入りした家に、一つ上の娘がいた。肌が浅黒くきつい顔立ちをしていたため、修文は美しい少年がいるものだと感心していた。梅雨入りにTシャツ姿を見て女性であったと知った。颱風の時期に又行って、出掛けるところだった人から初めて話しかけられた。

「はあ東京に戻るんです」と嬉しそうにしていた。「何遍もお世話になりました」

「ほうですか。僕も春んなったら東京に行きます」修文はタオルを巻いた頭を上下させて思わずそう云った。

すると社交辞令の意か本心からか、「ほいじゃあ来たら教えてや」と鞄から他人の名刺を選び出し、「これでええか」と独りで納得して裏に携帯電話のアドレスを書き付けてくれた。修文の財布には今もそれが入っている。アドレスの他に、薫、と名前が書いてある。歳が上だというのは父親の話で知った。修文が生まれる前年、当家の風呂の敷居を取り換えた。お嫁さんの腕に嬰児がいた。父親のそのての記憶力は明晰だから間違いなかろう。

別な階段を下りて行くと蕎麦屋や売店を擁する出入口が広がった。那所とは打って変って、改札の手前にも向こうにも色々に持て余していそうな若い影が見える。人を待ってか先の行動を決め兼ねてか、みんなきょろきょろと見回している。券売機の下にしゃがみ込んでいる女がいる。不図喫っていたたばこを床のタイルに放り、器用に片足を伸ばして踏み付けた。

修文はほっとしたような心地となったが、同時に薄りと落胆を覚えてもいた。目映い海を越え黄泉路が如き新幹線の移動を経て猶、未だ郷里の何等瞠るべくもない道々の続きに立って居る。茲は海辺の飛び込み岩のような街だろう。無鉄砲を気取った若者が三々五々に集結し、怖々と下を覗いて自分の飛び込みを予想する。身が可愛いから真に飛び込む者は数少ない。縦本人がその気でも周囲が中々許さない。

それでも東京都区内と印字された切符が改札機に吸い込まれた瞬間、身震いするような感慨が沸き上がってきて、これから自分は東京人なのだと思った。改札の外に踏み出した。肌寒い四月の午後である。行き交う人々は未だ冬物を着込んでいる。修文もフランネルのシャツに松山の古着屋で買ったベースボール・ジャケットを重ねている。この身頃は臙脂色のウールで、袖はクリーム色の革だが長年の汚れが染みて灰色がかって見えた。背中には黄色いパイルを LAYOLA と切り抜いたワッペンが縫い付けられているが、修文には何の略だか判らない。薫にメールで東京に来たのを伝えようかと浮かび、思えば来たという以外に記すべきは無いから延期とした。せめて学校や住処に見た面白い物の報告なら、一緒に笑いたくてメールした風ができる。

後ろで警告音が鳴った。修文に続いて出ようとした青年が足止めを食っている。青年は駅員が窓から顔を覗かせている端の改札へと身を移した。修文も学校への道順を尋ねるのに其方へ足を向けた。

「新宿」と青年が自信なげに発した。

駅員はICカードを受け取って機械に通した。

「何時も引っ掛かる。ちゃんと当ててるのに」

「混んでいると機械が間に合わない事も。この状態で出てください」

青年はカードを取り返した。次の客が迫っている。修文は時機を逃さぬよう急いで学校名を云って、

「何方側ですか」と尋ねた。

「専門学校?」駅員は首を傾げた。

「分るよ」と改札を抜けた青年が横から話してきた。「案内してやろうか」

道順だけ教えてもらう気で礼を云った。しかし青年はさっさと駅舎から出て横断歩道を渡り始めた。景色を眺める間もなく黒革のジャンパーを追った。広い丁字路に細い二本の路が合流している上、右手には更に斜めの分岐が見える、六方へと延びた複雑怪奇な交叉点に駅が面していたのを知り、案内人に巡り会えた僥倖に感謝した。

青年は修文より相当に背が高かった。美容院で切り自分でも丁寧に調えているらしい鋭角的な髪型をしている。坊主刈りを伸ばし放題の自分の頭が如何にも田舎臭くて気恥ずかしい。交叉点を渡り切った青年は右手に進路を取り、幹線から枝分れした商店街の、チェーン経営の珈琲店に這入っていった。店員に手で合図をして奥まったソファ席に坐りこんだ。通り抜けるのではないらしい。

突っ立った修文に対いの席を指で示して、「一寸休憩。案内するんだから一杯奢って」

修文は鞄を床に置いた。ウェイトレスが寄ってきた。青年はジョッキのビールをたのんだ。修文はコーラと云った。母からあれほど注意されたのに、早速面妖しなのに絡まれたようだ。コーラを飲み干したら金だけ置いて逃げ出そう。二人分として千円も置けば文句はあるまい。ウェイトレスがコーラは無いと云った。修文は慌ててメニューを手にした。ウェイトレスは一旦テーブルを離れた。

「詰まんないな。飲めないの」

「いいえ。ほいでも今から学校に」

青年はメビウスを喫い始めた。修文もハイライトを出して火を点けた。

「授業始まってないだろ」

「自分の部屋が分らんのんです、学校の紹介で」

「出てきたばっかりか。何処から」

修文は正直に答えた。青年は失笑した。それから口を噤んで見返してきた。

「己、岡山。近いな」と少々慌てた様で云った。

修文は胸の中で青年を岡山と名付けた。岡山はICカードを利用した不正乗車を自慢し始めた。本当は友達の居る吉祥寺から乗ってきた。改札を通る列が詰まっていたのでカードを当てるまでもなく前に続いて入場できた。新宿から代々木なら百四十円だから何十円の得になったと、金額まで計算して悦に入っている。

「やっぱり早う行きたいんで、ビール代だけ置いときます」修文は鞄から財布を出した。

「己と行った方が話が早いって。己も其所の学生なんだから」

「ほんまに」

「ビール飲めよ。幸運な偶然に乾杯だ」とウェイトレスに手を振って、「もう一つジョッキ。楽器、何」

「特にどの楽器というんじゃ──。作曲科に入りました」

「じゃあキイボードは」

「まあピアノは何とか」

「鍵盤全般じゃなくて敢えてピアノ? 拘りがあって」

「いえ、小供ん時、少し習っとったんで」

正面から見る岡山の顔は片側が大きく鼻筋も曲がり、片仮名のノの字を思わせた。修文から見ると左側に寄った口から、幾つかのバンド名が発せられた。半分程度は修文にも判った。「どれも流行んないな」と岡山は笑った。一杯のビールを飲み切る迄の間に随分と自分について喋った。ヴォーカリストである事、学校の奨励に従い学生同士のバンドを組んでいる事、しかし個々の力量の差が大きく自分の歌が活かされていない事、大手レコード会社を退職し個人で音楽家と会社の仲介をやっている人物との縁故がある事、実技試験を受ける準備を進めている事──。大変下らない質問を三つ四つ投げかけてもきた。郷に恋人はいるのか。継ぐべき家業はあるのか。髪を伸ばす気はあるのか──。いないと答えた。あるが、継ぐ気はないと答えた。伸ばす必要があるのかと聞き返した。

「だってほら、その方がステージ映えするし」

自分は映画の音楽を創りたいのだと、勝手な誤解を妨げた。

「音大でクラシック習った方が早かねえか」と岡山は面喰らったように口走った。それきりその話題には触れなかった。修文も全く同感だった。但し身内から音楽家としての将来を嘱望されている場合である、とも思う。

二杯分の金を払って店を出た。日が傾いてきたからかアルコールの所為もあってか、先刻とはすっかり違う街並みに見えた。莫迦にした話で岡山は振出しの交叉点まで後戻りをし、改めて広々とした通りを悠々と下り始めた。修文は家来のように従った。この一連は薫には隠した方が良かろう。岡山は路を折れた。直ぐ逆に折れ、暫くして以前の方向に折れた。路はどんどん細くなる。不意に短い階段を上って民家に這入ろうとする。又しても寄道かとげんなりしている修文を、

「何してる。茲だ」と呼んだ。

正面切って見上げると扉が硝子である。そう云えばこの構図の写真が冊子にあったような気がするが、所縁の人の自宅と早合点して気に留めなかった。場所柄を考えれば大層な屋敷の風情で、前庭は無きに等しいものの構えは滅多ならず瀟洒で、外壁は南欧風に黄いろく塗られている。医院にもレストランにも見える。しかし学校には見えない。多数の学生を収容するとは目しえない。扉の把手は敢えて錆を浮かせた鉄製で、ト音記号の形をしていた。安手の暗示に罹ったものだが、階段を上がってそれに触れた刹那、修文の胸は高鳴った。

受付窓口があり、黒いセーターを着て髪を纏めた中年女の姿があり、岡山が前に肘を突いて馴れ馴れしく声を掛けていた。女も微笑しているから馴染みには違いない。

「もう休学で処理しちゃった」と答えている。

「授業までに支払えば大丈夫だった筈だけど」岡山は破れジーンズの上に垂れ下がった裏革の袋から銀行の封筒を出した。

「そうは云っていない」女は受け取って中の札を検めた。「延滞には目を瞑れるけど、これは前のお金だし」

「前期分は前期中に入れるから」と岡山は食い下がった。どうやらこの男、常に一期遅れで授業料を納めているらしい。

「そう云いながら又ずれ込むんでしょう。次を入れてくれたら即座に復学の手続きを取りますから」

「じゃあ分納って事で」と岡山は冗談めかして、相手の顔色を窺った。

女は気の毒そうに眉を寄せ、若し去年──と云いかけて辞めて、談判を遠ざけるべく修文に顔を向けた。「はい」

「新入生。今夜の寝所が分んないんだって」頼みもしないのに岡山が簡明に教える。女もそれだけで納得して窓口を離れていった。あっさりしたものだと修文は変に感心した。今夜の寝所も分らぬ新入生──必要にして充分に現在の秋野修文が絵解きされている。それ以上の何者でもない。

敬語には拘らないが非礼でもない独特の口調から、実家から架けた電話に出たのはこの女であろうと推察している。電話では志望の動機や履修の希望から質問が私事へと至り、色々と問われたし修文も答えた。今よりずっと親身な感じがした。考えてもみれば当然の変化であって、あの段の修文には問われるべき立場があった。家があり職があり一口には説明し難い経緯があった。

窓に戻ってきた女の名札を読むと、清水とあった。真新しい造成地宜しく昨日までの蓄積を失い、文字通り右も左も不明な新参として都会に吐き出されたという事実が、修文には心許なくも清々しい。このところ言動の端々に羊歯のように繁茂していた依怙地も今、清水さんが一斉に枯らしてくれたと感じた。

清水さんは口から書類の覗いた大封筒をカウンターに置いた。

「秋野さんね。紹介物件はこの袋の──」と中から間取図を出して向きを変え、初めて此方の胴体に頭が載っかっているのを認識したかのように目をぱちくりさせた後、「この近所で、ピアノ付きで、本当に破格だと思います。地図も入ってますけど秋野さん、急がれますか。急がれるなら嘉山くん、申し訳ないんだけど閑だったら──」

今修文は知ったのだが、岡山の名は嘉山であった。もう頭の中では岡山で宜かろうとした。

「道案内してやったら分納可?」と闇雲に自分の要求へと結び付けようとする。

「それとこれとは話が別」

「おい風月荘? ──七階の端。うわ」図の下に記された住所を側から読んだ岡山は、妙な声を発して後退った。

「お願いできる? 私、もう三十分は離れられなくて」

「清水さん、知ってて仲介したの。出るよ、茲」

ぽかり、清水さんは唇を開いた。岡山は胸の前に両手を揃えて指先を垂らした。

「詰まらない噂で新入生を脅かさないで」

「この家賃、変だと思わなかったのかな」と岡山は云って返した。「前の前は作曲専科に居た、なんつったっけ、此間アイザック・マオと共作した」

「二階堂さんの事?」

「そう、それ。次が己と組んでた湯浅ってギターで、知ってる?」

「話した事はないと思う」

「二者とも逃げ出したんだよ。相変らず格安なのが出るって証拠だし、己も実際、この目で見たもん。ピアノ科にいた久世さん。かのん」

このとき修文はかのんという響きをして、話者の意図とは別な捉え方をした。その人の弾くカノンが余程のこと耳に印象深かったのだと思っていた。実のところそれは、修文が暮らし始める部屋の三代前の住人の、親の期待を滲ませた美しい名前であった。久世花音。

===続きは単行本『夢分けの船』でお読みください===