文庫 - 日本文学

「愛する」が始まるとき──『寝ても覚めても』特別対談

東出昌大×柴崎友香

2018.09.25

青春群像を鮮やかに描いた大作「ハッピーアワー」でロカルノ、ナント、シンガポールはじめ数々の国際映画祭で主要賞を受賞し、その名を世界に轟かせた気鋭・濱口竜介監督。彼が次に撮ることを熱望したのは柴崎友香の代表作『寝ても覚めても』だった─濱口監督のメジャーデビュー作でもあり、また世界三大映画祭への出品は初となった本作は、この五月に開催された第七十一回カンヌ国際映画祭コンペティション部門に選出されるという異例の快挙を果たし、結果、ル・モンドやリベラシオンをはじめ絶賛の嵐を巻き起こす。一人二役を演じたことで話題となった主演の東出昌大と、原作者の柴崎友香の、映画への思いとは。

青春群像を鮮やかに描いた大作「ハッピーアワー」でロカルノ、ナント、シンガポールはじめ数々の国際映画祭で主要賞を受賞し、その名を世界に轟かせた気鋭・濱口竜介監督。彼が次に撮ることを熱望したのは柴崎友香の代表作『寝ても覚めても』だった─濱口監督のメジャーデビュー作でもあり、また世界三大映画祭への出品は初となった本作は、この五月に開催された第七十一回カンヌ国際映画祭コンペティション部門に選出されるという異例の快挙を果たし、結果、ル・モンドやリベラシオンをはじめ絶賛の嵐を巻き起こす。一人二役を演じたことで話題となった主演の東出昌大と、原作者の柴崎友香の、映画への思いとは。

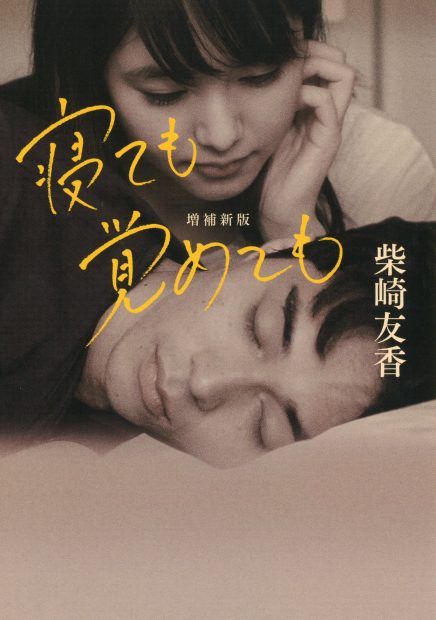

[柴崎友香『寝ても覚めても』原作あらすじ]

謎の男・麦(ばく)に出会いたちまち恋に落ちた朝子。だが彼はほどなく姿を消す。三年後、東京に引っ越した朝子は、麦に生き写しの男・亮平と出会う……そっくりだから好きになったのか? 好きになったから、そっくりに見えるのか? 運命の恋を描き、大きな話題となった野間文芸新人賞受賞作。

東出 最初にこの作品の話をいただいたのは四年くらい前でした。「映画を考える塊」そのものみたいな濱口(竜介)監督が惚れ込んでいる原作があると聞いて、役を受けることが決まって。それで原作を読んでみたのですが、そのときまず思ったのが「ああ、これは難しそうだな」ということ。一人二役っていうのが。

柴崎 そうですよね。

東出 最初、僕自身は亮平の気持ちがわかるような気がしていて、だから亮平を演じるよりも麦が難しいんじゃないかなと思っていたんです。けれど脚本を読んでからよくよく考えてみると、僕は麦に近いんだっていう発見をしました。

柴崎 へえ! それはどういう点ですか?

東出 僕はよく、何を考えてるかわからないって皆に言われるんです(笑)。監督も撮影前に演技のワークショップをやっていくなかで「麦の要素をいっぱい持ってますね」とおっしゃっていましたが。

柴崎 そうだったんですね。私は今回撮影現場を何回か直接見に行ったのですが、そのときに東出さんに「小説にははっきり書いてないけど、麦には秘密の設定があって本当は宇宙人なんですよね」っていうお話をしましたね。

東出 しましたね。驚愕の事実でした。

柴崎 私の中では、麦は人間の感情を学習中という設定だったんです。

東出 その宇宙人説を聞いて、監督と二人で「ああ、納得!」って、すごく腑に落ちたし、それまで自分が考えていたことも間違っていなかったんだなと思いました。

柴崎 私は元々、ドラマや映画で東出さんを拝見していたとき、ちょっと周りに馴染んでいないというか、〇・五次元くらいずれてるみたいな感じがとても面白いなと思っていたんです。それが役者としての存在感の基底にあって、どうしても画面の中でつい気になって見てしまうところがあって。完全に異質なものというんじゃないけど、馴染んでいるようで馴染んでいなくて、という不思議な感じが、今回の麦と亮平、両方を演じ分けるというところでもすごく繫がっているなと思ったんですよね。

東出 原作を読んだときに麦がすごく魅力的に映ったのは悪意が見えないところなんです。行動自体は本当にちゃらんぽらんそうな男なんだけど、この魅力というのは何なんだろう、それは芝居をする上でどう表現すればいいんだろうと思ったんですけど、いざ麦となって、カメラの前に立ってみると麦って何も考えてないんだな、とわかりました。

柴崎 そうそう、そうなんですよ。

東出 何だこいつ!っていうのは思いました(笑)。

柴崎 裏の感情っていうのは麦はまったくないんですよね。思ったことしか言えない。私は麦を「ただそこにいる」というだけで存在感のある人として書きたかったので、それが映画の中でも、ああ、麦はたしかにこんな感じだな、と思って。

最初に構想を聞いたとき、小説では二人が本当にそっくりの顔かどうかというのは曖昧な部分があるんですけど、映像だとどうしても顔がはっきり画面に映るので、どういうふうにするのかなって楽しみにしてたんです。完成した映画を見たら、元々の役柄をすごく変えているっていうわけでもなく、東出さんが二人をまったく変えて演じ分けているっていうわけでもなくて、麦と亮平という別の人物がちゃんと画面の中に自然に存在していました。特に麦の後ろ姿が亮平のそれとは全然違う。同じ東出さんという役者さんが演じているのに、歩き方とか後ろ姿がいちばん違うな、とは強く感じました。

東出 今回は濱口監督の演技論・演技法のもと、役者の皆でかなりの回数、ワークショップを重ねて、挑んだ現場だったんです。「濱口メソッド」と僕は呼んでるんですけど。そのとき二役の演じ分けの方法を自分なりに具体的に─仕草だったり格好だったり─考えてきたものを提案したんです。いろいろ自分の中の引き出しから使えそうな道具を出して、それを引っ搔き回して二人の差異を作ろうかなと思っていたら、監督が「麦のセリフ、亮平のセリフ、それぞれを東出という楽器から、普通に音として出すだけでそれぞれ違って見えますから、演じ分けは考えないでください」とおっしゃったんです。だから僕は本番は何も考えていませんでした。それは濱口さんのメソッドに則ろうと思ってたのと、そもそも監督の演出方法って本番ぎりぎりまでずっと棒読みでセリフを繰り返して、ニュアンスを消して、本番の現場で感情を表出させようとするので、考えてどう、というものではまったくなかったんです。

亮平はやっぱり朝子に嫌われたくないとか、人間として当たり前の気の遣い方、遠慮っていうのがあるのに、麦ってまったく無遠慮で、考えてないというキャラ。彼らのセリフを延々と繰り返して読んで、いざ本番になったら、それぞれ演じ分けは考えずとも不思議と違うものになっていた。それは濱口さんの魔法だなと思いました。

柴崎 あの方法はとても興味深かったです。カメラが回る直前までセリフを繰り返し、しかも平坦な棒読みで言い続けて、本番になると感情を入れて。

東出 和やかなんですけどずっと緊張感がある現場でした。棒読みで読む、つまりニュアンスを抜いて段取りテストというのをやって、本番のその一回だけ気持ちを入れる。だから偶然性もすごい高いものになるんです。それがいい収穫のときもあるんですけれども、監督が思い描いていたものと違ったというときは、監督が「もう一回、ニュアンスを抜いてやろう」と撮影を止めるとか、「ちょっと深呼吸しましょう。いやあ、暑いですね」とか全然違う話をわざとしていました。役者も今の芝居のことを忘れて「そうですね、暑いですね」とか、「今日、何食べましたか」とか監督が訊いてくるから関係ない話をしていて、「はい、じゃあ本番いきましょう」って。

柴崎 撮影現場は本当に面白く見ていました。演じる役者さん自体にも興味があるんです。役者さんは何回も同じ場面を演じますよね。「はい、ここで終わります」「はい、ここからもう一回やります」って、あの切り替わりをどういうふうにやっているのか、それは役者さんにとってはどういうことなのか、以前から気になっていて。今回いちばん感じていたのは、シナリオを読んでいても原作を読んでいても、映画の完成形がどういうふうになっているかというのは全然予測がつかない、わからないなと思ったことですね。

東出 完成したものというのはまた別だと?

柴崎 ええ、セリフが脚本に文字で書いてあっても、どういうふうに言うか、場面をどう繫いであるかで全然変わりますよね。役者さんはどれくらい完成形を想像して演じているんでしょう?

東出 自分の経験で、こういうお芝居でこういうシーンの連続だったら、こういう画がたぶんメインで使われるものなんだろうっていう予想は常にあるんです。それが今回実際に出来上がった作品を観て、全然違った。濱口さんならではのバランスみたいなものがあって、そしてそれはこれまで自分がまったく見たことがない、最先端のものだなと思いました。

亮平が非常階段で朝子に思いを告げるところがあるんですけど、あれってわかりやすくて、今までの僕の経験だと、カメラは告白をしてる男の顔の寄りだと思うんです。でも濱口さんは、その告白を聞いてじっと目を瞑っている朝子=女性側の顔ばっかり追ってるんです。喋ってる声じゃなくて聞いてる顔がこの物語においての核だというのは、「うわ、予想してなかったけどこれが正解だな」って目から鱗でしたね。そういうところがすごく多かった。いつも予想を裏切られるんです。

僕の予想どおりに進むんだったら、たぶん監督が伝えたいものを僕が咀嚼するにも時間がかからないんですけど、濱口さんは見えてないところで伝えようとしてくる部分がすごく多い。だから今、僕はこの作品を咀嚼するのにも解釈するのにもすごく時間がかかっています。

柴崎 演じてる人も完成図が見えてるわけじゃないんですね。

東出 今回は役者どうしで話していて皆、出来上がりが意外だったという声が多かったんです。その中でも僕はまず「僕の声って普段あんな声だっけ?」と思いました。濱口監督はクランクイン前からずっと声にこだわっていらしたんですけど、今回の映画の中の声は、僕自身、初めて聞く僕の声だったんです。麦の声も亮平の声も……ということを濱口監督に言ったら「それで良かったです。そう言ってもらえて嬉しいです」と言ってくれて。だから濱口監督が考える、役者の「芝居しない声」っていうのは、なかなか普段芝居をする役者は出せない声なんだなって思いました。

柴崎 やっぱり麦と亮平の声でも同じはずなのに違って響くし、それはすごく感じました。セリフを話す声のトーンとかすごくこだわって演出されていたように思います。

もともと麦と亮平が顔が一緒だけど中身が違う、ということも、俳優さん自体がそうだっていうことと繫がっています。顔は一緒だけど違う人として画面の中にいて、チャンネルを替えると違う役で映っていることもあって。でもそれを観ている人は「東出昌大だ」と思いつつ、一方「その役の人物」とも思いながら見ている。その状況ってすごく不思議だなと思って、見る人の受け取り方というか、存在が二重になっているところに興味を持っていたんですよね。そういったことを考えながら書いていた小説が、さらに映画になって、面白い展開です。

東出 映画化するにあたって、小説のこの部分だけは変えないでほしい、みたいなオーダーはしたんですか?

柴崎 もし小説通りに大阪弁にするなら、できるだけふだん話されているような大阪弁に近くしてほしい、っていう希望はありましたね。その部分で観る人が気が散ってしまうともったいないので。私は映画が好きで、自分の小説がどんな映画になるのか観てみたい気持ちが強いので、特に何もお願いはありませんでした。濱口さんが映画化したいというのを聞いたときにも、もともと濱口さんの映画を観ていたから、濱口さんなら面白くなるだろうと。濱口さんの映画って人間関係の描き方が特徴的ですよね。人と人の間に、近づくほどスリリングな距離感があって、常に緊張感があって見入ってしまう。そういう魅力を感じていたので、『寝ても覚めても』を映画化したらどういうものになるだろうと、とても楽しみだったんです。

「ジャパニーズ・ホラー」?

東出 ストレートに訊いちゃいますが……この映画、お好きですか?

柴崎 まだ自分の中で客観的に見られてないところもあるので、この場面がいいというのはあれこれありますけど、映画が好きかそうでないか、というところではわからないです。まだちょっと自分の一部みたいな感じがしていて、好き嫌いの対象になってないかな。

東出 なるほど。いや、嬉しいです、自分の一部というのは。先日カンヌ(国際映画祭)に行ったときにフランスの記者の方が、「これはジャパニーズ・ホラーなのか」って訊いてきたんですね。すると監督が少し間を置いてから「そうかもしれないです。なぜかというと愛というのは狂気だから。この作品には愛が描かれていると思うから、その狂気をホラーだ、恐怖だと思われる方がいても仕方ないことだと思います」と答えたんです。この作品、けっこうホラーですよね。

柴崎 「実はホラー」とは小説を読んだ人にもけっこう言われます。でも恋愛感情を持ったときって、本当に世界が違って見えるというか、いつもと世界が違って歪んで見えてしまって、元に戻らない。それってきっと狂気や恐怖というものを含んでいると思うんですけど、でもその中で何を選んでいくか、すでに変化してしまった自分の気持ちとどう対峙していくかということを書きたかったので、ホラーと言われるのは嬉しいです。人の感情の底知れなさや人間関係の中から生じる狂気みたいなものが書けたかなと。そして映画にもやっぱりそういう部分があったと思いますし。

東出 僕も二回観たけど、自分が今まで出た映画の中でもこんなに咀嚼しきれていないのは初めてです。まだわかってないです。分解できてないです。何が良かったとか何が悪いとか判断できず、ただそのときはそうでしかなかったって思う。でもそういう映画になって良かったなって思います。

柴崎 そうですね。登場人物それぞれの行動がたぶん「わかるわかる」とか「理解できる」といった共感を呼ぶ感じではないと思うんですよね。なんでこんなことをしてしまうんだろうとか、なんでこうなるんだろうということがたくさんあるストーリーですし。最初に完成版を観たときはどう思われたんですか?

東出 本当に率直に不思議だなと思いました。不思議な映画になったなと思ったし、さっき言ったように、頭の中でこういうふうになってるのかなと想像していたものが、そうじゃなかった。例えばラストのほう、朝子と亮平が二人で会話するときに、二人の寄りのシーンも撮っていたのでそれを使うのかな、と思っていたら、セリフ部分ではただ川が流れてるだけの画面とか。

柴崎 そうそう。そういうところが、撮影見てても脚本読んでいてもわからないところだなと思って。もちろん映画はその場の役者さんの演技で変わっていくところもあるだろうけど、監督はどれくらい撮影前に完成形が思い浮かんでいるのかなとか思いますね。でもあの本番前の棒読みでやりとりしているところを見ていると、かえって何かその場の登場人物の関係性がくっきりしてくるみたいなところがあった。

東出 あると思います。それはやっていても実感として湧きました。あと、今までやったことのないお芝居を皆やってるからそれが映ってるんだろうなと思いました。実際それが映っていたし。

柴崎 その棒読みの繰り返しの中で、今この人はこういう感情を持って相手に話してるんだなっていうのが、感情を入れていないはずなのに、だんだん浮かび上がってくるようなところがありました。カンヌで二回目をごらんになったときはどうでしたか?

東出 「自分はこう思ったけど、あれはどういう意味なんだ?」ってストレートに訊いてくる記者さんがすごい多いことが嬉しかったです。「自分はフランス人だけど、女が裏切ったというだけで男はあんなに怒るものなのか?」といった声も(笑)。

柴崎 そこは感想を聞きたいと思ってました。フランスで上映されるとうかがったときに、今まで自分が好きで観てきたフランスの映画から考えても、ラストのほうで亮平があんな態度を取ることや朝子が友達との関係まで壊れてしまう、というのがあまりぴんとこないんじゃないかなと思ったんですよね。なんでそこまで?って思うかもしれないなと。人によって持つ感情が全然違う作品だと思いますし。

東出 「ジャパニーズ・ホラー」って言われたのがすごくしっくりきて、日本人の持つ、いい意味での日本人の感性なんだろうなっていうのは再確認しました。

「愛」の始まり方

東出 先ほど映画の取材を受けていて、あるライターさんから「ラスト、この二人は幸せになりました、ということでいいですか」と言われたので、「幸せってことでいいかはわからないけど、僕は『二人の関係が始まったのかな』と思う」ということを言ったんです。それはつまり、またすぐに二人の雲行きが怪しくなるかもしれないし、裏切りが連続するかもしれないことも含んでいる。人を愛してるって言っていいのって、どこからがスタートなんだろうと思うんです。どの段階で人を愛してるって言っていいんでしょうか?

柴崎 ねえ(笑)。それは小説でも、今東出さんが言ったとおりで、私も「これから二人で幸せに」とは思っていなくて。幸せになるかもしれないし幸せにならないかもしれない、でも今自分はこういう気持ちでそれを伝えたいっていうこと、亮平もやっぱり何かしら朝子に対して気持ちがある、とにかく今はそうなんだということが書ければいいと思っていたんです。どうなるかはわからないけど、そこからまた一緒に何か始めたいというか、何か一緒にやっていきたいという気持ちが今はあるということがあれば、私はそれで十分だと思っていて。ずっと人とやっていくとか、誰かを好きになってその人と生きていきたいっていうのはそういうことなんじゃないかと。どこからが愛していると言えるのか……。難しいですよね。

東出 柴崎さんも答えは出ていないんですね。

柴崎 そうですね。小説を書くとき私はいつもそうですけど、答えがわかって書いているわけではなくて、私自身もそれが何なのか知りたい、書くことで近づきたいという気持ちで書いているんですよね。好きになるって、どこが好きなのかと聞くことがありますよね。でも、どこが好きって言えるものなのかなとずっと疑問で。たとえばこういうことを言ってくれたから、こういうときに優しくしてくれたからといって、じゃあもしそれが別の人だったらその人を好きなったのか、どうしてもその人でなければいけない理由ってあるんだろうかとか、小説を書いてもっと突き詰めたかったというか、そこに何があるのか書いてみて確かめたかったんです。

だから朝子と亮平の関係に関しては、始まりは愛ではなかったのかもしれないけど、だんだんそこに愛みたいな感情が強くなっていく過程なのかなと思うんですよね。

東出 クランクイン前に僕は成瀬巳喜男の「乱れる」を観てこい、って監督に言われたんです。加山雄三さんがすばらしいから、たぶんこれは亮平の役作りのヒントになるだろうからって。それで観てみて、また僕の足りない頭で考えすぎてしまって、これはどういうふうな環境でお芝居して、どういうふうになっていって、どういうふうなことなんだろう、監督の言う亮平と共通する魅力って何だ?とか、小難しく考えちゃったんです。結局答えは出ないんですけど。その一方、溝口健二の「近松物語」を見てきなさいって言われていた唐田えりかさん(朝子役)が、監督に「どうだった?」と言われて「よくわかんなかったです」と答えてるのを見て、監督がものすごい嬉しそうで。そうなんだよ、そういうことだよなと思って(笑)。純真無垢に勝るものはないというか。役者において必要な素質っていうのはこういうことかと思いましたね。

柴崎 なんだか目に浮かぶようです。他にも濱口さんから何か言われたことはありますか?

東出 濱口さんのやり方が、ジャン・ルノワールというフランスの映画監督のメソッドを深化させて実践しているものなので、もちろんいろいろな方の影響を受けて学問的に映画を分解して俳優に演技指導してると思うんですけど、でもけっきょく具体的にこういう芝居とかこういう動きをしろということはなかったですね。

濱口監督とお会いして話をしてると、いろんな映画の話が聞けました。監督は嫌いなものはとことん嫌いなんです。好き嫌いがはっきりしてて、嫌いなものを「なんで嫌いなんですか」って、最初のうちは「まあそれは」って遠慮して語らなかったんですけど、本当に嫌いなところを突いて訊くと、まあ理路整然と嫌いなことをいっぱい言えるんです。もう本当に映画への執念がすごいなと思って。

柴崎 演じている側としては自分の予想を超えるものを、濱口監督演出で観てみたいという感じがあった?

東出 あったと思います。本当に監督を信頼していた、の一言に尽きるんです。役者としての責任を放棄するという意味ではなく、今回出ている若手の俳優部は皆、役者は監督の材料っていう大前提を共有していたと思います。「はじめまして」「はい、よーいスタート」というような、もっと時間がない現場が当たり前なので。でも濱口監督は違う。たとえばはじめましての人とお互いに怒鳴り合う芝居をやるときに、たぶん〇・一秒くらい相手の怒ってる顔に驚いちゃう瞬間があると思うんです。え、こんな顔して怒るの?!って。でも幼馴染の二十年来の友達でもそれはちゃんとやらないといけない。ただ今回濱口さんは「ニュアンスを抜いて」という棒読みの前に、身体接触といって「お互い手を握り合ってください。目を見つめ合ってください。一分間、相手から目を逸らさないでください」という時間もあった。

そのトレーニングは僕らも嬉しかったし、それって物作りにおいて必ず必要な時間だなと思います。だから現場に来てどんなに時間がなくてもニュアンスを抜いて本読みをする。それで今日のシーンを飛ばしてしまうくらいだったらそれでもいいから、本読みなしでやる、とか時間ないからいきなり撮るってことを絶対に許さない監督でした。ずっと覚悟をもって役者に接してくれていたので嬉しかったですね。

柴崎 それは撮影を見に行っていても感じました。皆さんが監督のこうしたいとかこういうものが作りたいというのを信頼して、そこに徹してやっているのが伝わってきました。自分が出演した映画とかドラマはいつもごらんになるんですか? 作品によって好き嫌いや、よかった、そうじゃなかった、はあるんですか?

東出 それなりの産みの苦しみがあるから嫌いとは言えないし思わないです。でも映画っていろいろなカラーがあるので、たとえば同時期に公開する映画が数本ある場合、話す相手によって薦める映画を変えるんです。でもそれは自分の中でいいポイントを見つけて人に薦めているってことでもあるんですけど。『寝ても覚めても』は大人全員に「とりあえず見て感想ちょうだい」って言いまくってる。

ラタトゥイユとカレー、その違い

東出 カンヌで「ラタトゥイユとカレーを間違えるっていうシーンは、『似て非なるもの』という、亮平と麦の比喩になっているのか」と言われて。

柴崎 それは面白いですね。

東出 そうしたら監督が「いや、そういうわけじゃないです。あれは実体験です」と言ってて(笑)。

柴崎 あのシーンを見ていて、これは朝子が作った料理が微妙なのか亮平の味覚がずれてるのか、どっちなんだろうと思って。

東出 いや、あれは絶妙なものを美術部さんが用意してくれて、これはカレーなのかっていう味だったんです。ターメリックが効いてたらカレーだってわかるけど、ターメリックの雰囲気もするし、みたいな。

柴崎 カレーと言われればカレーだし、ラタトゥイユと言われればラタトゥイユかな?みたいな。もしかしたら映画と原作も、あのシーンのカレーとラタトゥイユの違いに似ているのかもしれません。登場人物の性格もけっこう違うけど、同じなにかはある。

東出 あると言えばあるし、似てると言えば似てますものね。

柴崎 実はそれはすごく鋭いコメントだったのかもしれません。濱口さんも「原作の大事な部分みたいなものは映画の中に残せたと思います」とコメントされていましたけど、わたしもそこはあると思って、でも映画として違うものでもあって。

原作者と映画というのは不思議な関係で、映画はやっぱり私のものではないけど、でも自分の小説がなければできなかったもので、そこで原作者は映画に対してどの場所にいるものなのだろうって今回はとても考えましたね。答えがあるわけではないですし、人によっても違うし、作品ごとにも違うと思うんですけど。現場を見に行ったりしてるともともとは自分の頭の中で生まれてきたストーリーなのにいつのまにかいろんな人が関わって、実際にああでもないこうでもないと目の前でやっていて、そのことに対して自分がどの位置にいるのかというのはとても難しくて面白くて奇妙なものです。

東出 おっしゃるように役者も、今思い返してみると、自分でああやろう、こうやろう、と工夫を凝らして考えてきたものをやって、「あの役良かったね」とか「あの役どうなの」とか言われるよりも、現場で起きたことに正直に反応する以外は余計なことをやらないといったことを経験できたのも、役者として成長できるきっかけだったような気がします。全部撮り終わったけど、ある意味では僕のお芝居は、もうどう評価されてもどっちでもいいやと思ってる部分があって。そうやってポーンと自分から今回投げられるというのは、それまではどこかで映画は監督のものと言いつつ、自分というものに固執していた部分があったから悩んでいたのかもしれません。終わってみると、僕はこの映画に関しては責任を問われても、何とも思わない。これだけ開き直れるって、役者としては幸せなことなのかなって思います。

東出昌大

スタイリング:檜垣健太郎(little friends)/ヘアメイク:山下サユリ(3rd)

撮影:宇壽山貴久子

(2018・6・4)

柴崎友香『寝ても覚めても 増補新版』(河出文庫)

(初出:「文藝」2010年夏号/解説:豊由美)

*増補新版には森泉岳土のマンガとコラボした書き下ろし短篇を収録

監督:濱口竜介

原作:柴崎友香『寝ても覚めても』(河出書房新社)

脚本:田中幸子、濱口竜介

音楽:tofubeats

配給:ビターズ・エンド、エレファントハウス

Ⓒ2018 映画「寝ても覚めても」製作委員会/ COMME DES CINÉMAS

9月1日(土)、テアトル新宿、ヒューマントラストシネマ有楽町、 渋谷シネクイントほか全国公開