文庫 - 日本文学

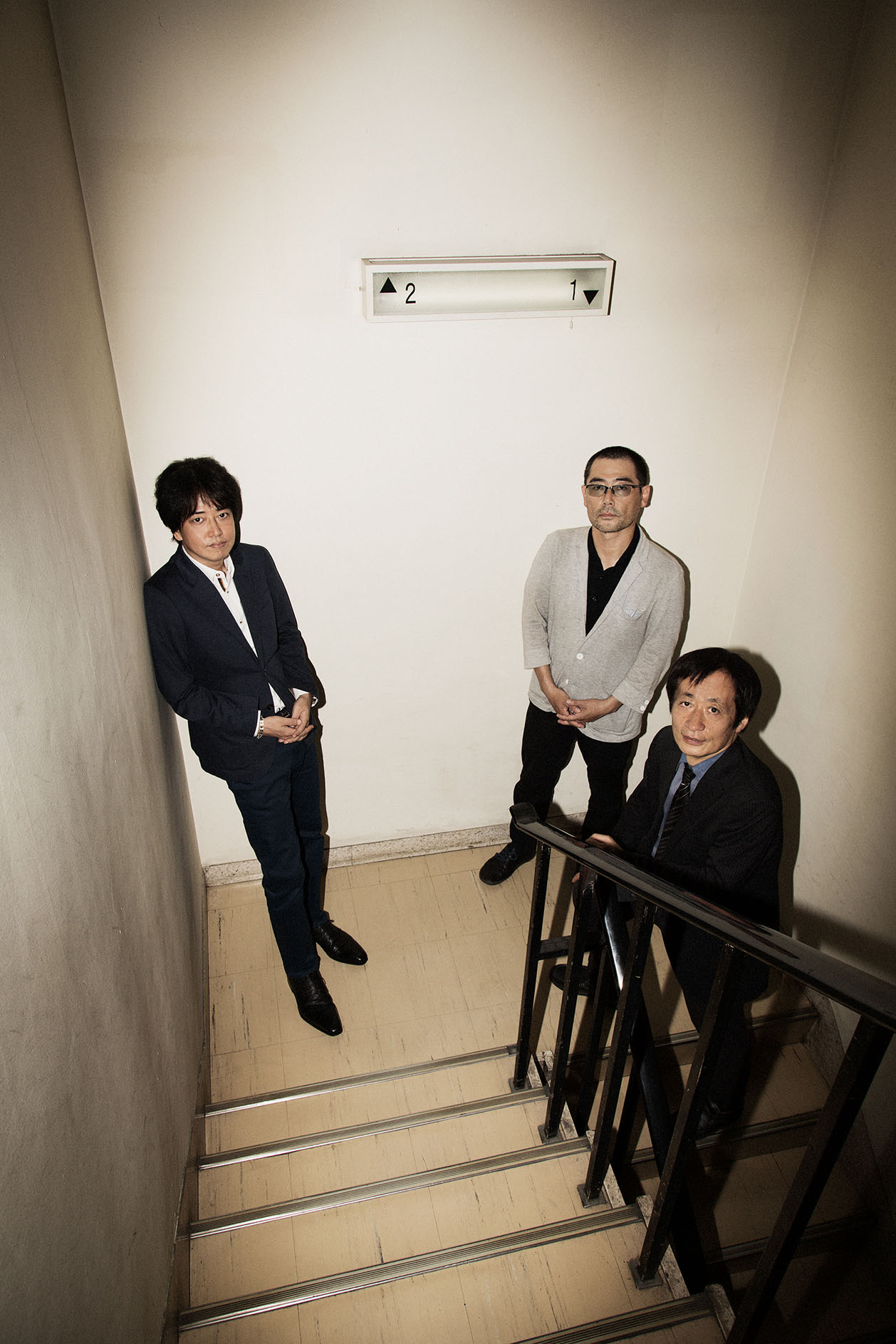

【映画『銃』公開記念鼎談】「本物」の映画 奥山和由(プロデューサー) × 武正晴(監督) × 中村文則(原作者)

奥山和由/武正晴/中村文則

2018.10.12

「運命」の映画化

奥山 中村さんと初めてお会いしたのが、もう四年前ぐらいになりますよね?

中村 そうですね。『銃』の映画をやりたい、と奥山さんから出版社経由で連絡をいただいて、会うことになったんです。

奥山 感動的だったのが、最初からご本人と会えたっていうところ。いつもね、「できたらご本人とお話したい」ってお願いしても、出版社がいきなり作家と会わせてくれることってなかなかないんですよ。

中村 確かに、珍しいケースかもしれないです。

奥山 うちの会社にいらしていただいて。『銃』の映像化権はほかに押さえられてますよ、っていう話から始まって……。

中村 当時『銃』も、いろいろなところから映画化の話がきていたんです。でも実は、その時お話を伺いながら、「奥山さんがやりたいと言ってくださるなら、奥山さんがやることになるんだろう」って思っていました(笑)。とても光栄なことで。奥山さんから、まずは『火』(河出文庫『銃』収録)をやるので見てほしいとも言われて。

奥山 中村さんの数ある作品の中で、「これだけは映画化の話はないよな」と思ったのが『火』だったんですよ。「誰も手え出さんわ、これ」って(笑)。

中村 確かに『火』は手を出せないですよね(笑)。

奥山 手を出しにくいなんてもんじゃない。キャスティングを考えても監督を考えても、分量を考えても、シチュエーションを考えても映画にならない、みんなパスする原作だと思ったので、「これだけはきっとOKだな」という腹積もりはありました。

中村 その発想もさすがですよね。まず『火』を、っていうところがすごい。しかも『火』は、桃井かおりさんが監督・主演するという、思いもよらない結果になった。そして完成したものは想像を超えたすさまじいものでした。そのこともあって、『銃』も奥山さんにお任せしますとなったのが最初でしたね。

奥山 映画って自由な表現媒体だけど、最近は自由に表現ができなくてキラキラ青春映画ばっかりになっていて、フラストレーションがあったんです。そんな時に読んで触発されたのが『銃』だったんです。「やりたいな、この世界……!」って思いました。ただ、『火』は『火』でやってみたかったんです。もちろん「こんなにとんでもないことをやっちゃう」というのを中村さんに見てもらいたい気持ちもありましたが、当時から頭の中に桃井かおりさんがいたんです。それがなければ『火』は成立しなかった。実は、『火』の時も間接的に武さんに監督の打診をしているんですよ。

中村 そうなんですか、初めて聞きました。

奥山 でも直接断られるのが嫌で、『火』の脚本の共同執筆者だった高橋美幸さんを通して打診しました。

武 そうでしたね。ただ、その時は本当にスケジュールがキツくて……でも桃井さんの名前を聞いた時に、桃井さんがこれを読んだら監督するって言いだすんじゃない?って高橋さんと話していたんです。その方が絶対面白いじゃんっていうのがあった。

奥山 武さん、その頃から腹が立つほど忙しかったですよね(笑)。何この仕事の入れ方っていうぐらい、隙間がなかった。

武 なかったですね。『銃』の連絡をいただいた時も、僕は大阪の堺でコメディ映画を撮っていたんです。たまたま撮影が休みの日に書店で資料を探してたら、奥山さんから電話かかってきて「今、なにやってんの?」と。「堺で撮影をやってます……」「今年の夏ごろはどうされてますか?」「夏はちょっと予定があるんですけども」と言ったら、「『銃』っていう中村さんの小説があって」と切り出してきた。「僕、読んでますよ」と返したら、「やりたいんだけど、もう一回読んでみて」って言われて電話が切れたんです。それで『銃』の文庫を買ったんですが、でもやっぱりスケジュールのことを思い直して「やっぱり夏はどうしても動けません」って一度はお断りしたんです。そしたらその翌日「夏に入る予定だった連続ドラマがいろいろなことがあって延期します」ってスタッフから連絡があって(笑)。こっちは慌てますよね。スタッフも押さえてるし、このままだと一家路頭に迷ってしまう。これはやばいと思って、舌の根も乾かぬうちに奥山さんに「すみません昨日お話ししたアレ、延期になっちゃって。二週間、空きました」っていうカッコ悪い電話をしたら、「やっちゃいましょうよ!」って(笑)。

奥山 傲慢な言い方ですけど、中村さんと初めてご挨拶した時も、武さんに電話した時も、この作品に関しては、最初に本を手にした時から、それこそ銃を拾った主人公のトオルみたいに「運命」を感じていたんです。だから武さんも最終的には受けると思ってました。二週間しか空いていないと言われた時には「さすがにやばいな」とは思いましたけど、時代の空気からいって、「今だ!」っていう感覚がやたらあった。それで「やっちまいましょうよ」って。そしたら武さんが「やっちまいましょうか」って言ってくれた(笑)。

武 (笑)。ボーンと飛んじゃった時に、何かが降ってくることは今までもあって、そういう時は乗った方がいいと思っていたんです。あと、中村さんが僕の実家の近くの出身だったっていうのも大きくて、これは撮った方が面白いなという気になったんです。それで東京に戻ってすぐに、奥山さんと渋谷の喫茶店……といえないような店でお会いしました。

奥山 そうそう、椅子があるようなないような喫茶店で。

武 喫茶店っていうか通路みたいなところで(笑)。紙コップに入ったコーヒーを二人で飲みながら打ち合わせをしたんですが、その時奥山さんから、「国内の興行はどうでもいいですから、海外に向けて撮ってくれませんか?」って言われたんです。今の日本でこのセリフが!って感動しました。すごい殺し文句だと思いました。

奥山 いや、国内の興行がどうでもいいと思ったのではなくて、『銃』は全世界に行ける作品だという直感があったんですよ。原作は銃社会のアメリカですごく評価されている。その理由を話していたら、武さんが「銃のリアリティが必要だ」って言ったんです。なるほど、と。僕は「日本でアクションやるなんて、アメリカにアクションがあるのにアホか」なんて言われている時代に、アクションばっかりやっていた。当時武さんは、その現場で人柱になっていた人で、そういう意味でも僕らの中に共犯者的時代があったんです。武さんはひどい環境やお金の中、日本で「銃」にどうリアリティをもたせるかに腐心したり、細かいところの下支えをされていた。その武さんが「銃のリアリティ」と言ってくれて、さらに「最低限のCGはいる」と『銃』を映画化することについて、もう具体性を持ってリアルな感触、つまり演出プランを摑んでいた。その感触を持っている人と久しぶりに会話したんです。インチキ監督みたいな人とずーっと長いこと仕事をやってたから、久々に「監督」と話した感じで(笑)。武さんのことは『SCORE』で助監督をやっていただいた二十年前から知ってますが、『百円の恋』から「いい監督になったなあ」と遠い人として見ていたので、『銃』のおかげで久しぶりに仕事ができて、本当にラッキーでした。

中村 監督が武さんに決まったと聞いて、『百円の恋』を観たんです。もちろんテイストはぜんぜん違うし僕は映画は素人ですけど、本当に素晴らしかった。どんなジャンルにしろ、「この人はすごい」っていうのがあるわけで、武さんが監督なら大丈夫だって思いました。最初の脚本が上がって武さんと初めてお会いした時も、内面の言葉と、外側の表情や行動がまったく違う主人公をどう映画で表現するのかということを話している時に、普通なら二~三時間かかっても解決が難しいような話し合いが五分ぐらいで完璧に解決して終わるんですよ。武さんを前にして失礼ですけど「この人、本当にわかってるな」と。僕の疑問に対して、すぐに答えが来る。あんな打ち合わせはあまり経験がないです。

武 ありがとうございます。実は打ち合わせの翌月、実家に帰って、中村さんの住んでいた場所を歩いたんですよ。打ち合わせの時に原作に流れる空気について中村さんが「やっぱり原風景ですね」とおっしゃったので、ほとんど帰らない実家に帰って、小学生の頃に歩いたところを記憶で辿ったんです。歩いてる最中、急に天気が悪くなってきて雨が降ってきたり映画さながらの世界になってきたんです。「あっ、これか……面白い、行ってよかった」と思いました。

写真:宇壽山貴久子

写真:宇壽山貴久子

この作品に関しては、最初に本を手にした時から、

それこそ銃を拾った主人公のトオルみたいに

「運命」を感じていたんです。(奥山)

写真:宇壽山貴久子

写真:宇壽山貴久子

村上淳さんと虹郎さんの二人が電車の中で

共演している姿が本当に神々しくて……

幸せな映画の現場ってこういうことだなと

感じました。(武)

厳しくも幸せな撮影現場

武 奥山さんから電話をいただいた時には、もう、村上虹郎さんの名前は挙がってましたよね。

奥山 そうですね、主人公はかなり早い段階で「虹郎だな」と思ったんです。以前、東京国際映画祭で、前を歩いていた虹郎さんが振り返って「奥山さんでしょ! 名刺ください!」って言われたことがあって。「馴れ馴れしいな」と思いながら渡したら、写真を撮っていたみたいで、写真を送ってきたんです。それがいい写真でね。その時の感じが、まさに主人公のトオルだったんですよね。はっきりした顔立ちとか、全部が……映画の神があるとしたら、それが降りてきてる感じがしました。一方で、刑事役のリリー・フランキーさんにはさんざん待たされました。ブルーリボンの時に、初対面でしたが「やってもらいたい役があって……」と相談したら、「ぜひよろしくお願いします!」と丁寧な挨拶をされたんです。だけどその後、「ウン」も「スン」もないの。マネージャーからも明快な返事がこない。現場のラインプロデューサーから「どうします? リリーさんがNGだった時に次を用意します?」って言われたんだけど、僕は「絶対ダメだ、用意しなくていい。ギリギリになっても、結局現場には来ると思う」って返した。それで現場に来ると「呼んでいただいてありがとうございます」って低姿勢で言うんだよ(笑)。

武 村上虹郎、リリー・フランキーというイメージを奥山さんから聞いた時に、トオルと刑事が対面する喫茶店のシーンを撮ってみたい、と思いました。ただ、あのシーン、脚本で七ページ半あるんですよ。普通の役者でも難しいのに、リリーさんはリハーサルに来れないし、本読みも台本読みながらやっている。これ、セリフ入ってるのかなと思いつつ撮影に臨みました。ところが始まったらリリーさんの方が押すわけですよ。引っ張られるように、どんどん虹郎さんも良くなっていく。何だこりゃっ、ていう現場でした。

奥山 トオルに警察手帳を見せてって言われて、見せてから紐で回収するシーンがあるじゃないですか。「あれ、いい演出ですね」って武さんに言ったら、あれはリリーさんのアドリブだときいて驚きました。

中村 すごいな……。

武 テストの時にもやらないことをフッと本番でやるんですよね。僕は「初リリー」だったわけですが、いろいろな監督からリリー・フランキーという役者のことは聞いていたんです。僕もそうですが、みんな「初リリー経験しました、すごかったです」って言ってました(笑)。

奥山 僕は『銃』の映画をよく、自分がプロデュースした『ソナチネ』と比較するんです。それは内容の面だけではなくて、映画に向かっていく時の運命論的なものが重なるんですよ。もちろん作るのは監督なんだけど、プロデューサーとしては自分が考えて作るというよりも導かれている感じがずっとあったんです。ある時に編集者を通じて中村さんから「これは僕のすごく大事な原作なんです」というコメントをもらったんです。『銃』という作品を大事にしてくれる読者がいるし、自分も大事にしなきゃいけない。そういうコメントが来た時に、「そうだよな」と。僕はこの人に任せたら大丈夫っていう人を、いつもはだいたい勘で探すんです。だけど『銃』に関しては、手練手管で本当にきちんとした人じゃないといけないと感じた。だから武さんに監督をお願いしたんです。武さんって珍しいぐらい苦労人じゃないですか。苦しい現場のウォーキング・ディクショナリーみたいな人だから(笑)、どんな現場でも、何とか最高の方法を冷静に探すっていう意味では武さん以外にないなって。

武 実は僕、原作ものって初めてだったんですよ。

奥山 え、初めてだったんですか?

武 やったことないです。これまでは、全部オリジナル。

奥山 知らなかった(笑)。

中村 初めてが『銃』って、すごいですね(笑)。

武 ただ『銃』を読んだ時、これはやりがいがある小説だなって思ったんです。原作の世界を徹底的に現実に近づけられるんじゃないかって。中村さんからは西高島平に住んでた時に書いたと聞いたので、まずは西高島平に行こうと思いました。喫茶店はここなんじゃないか、主人公のアパートはこういうところだったんじゃないか、公園とアパートとコンビニがあるぞ─川から、河川敷から歩いて、もう一度小説を読み返して。脚本を自分でやるのも初めてだったんです。

©️吉本興業

©️吉本興業

奥山 そうそう、あの渋谷の喫茶店で「書いてよ」ってお願いしたんですよね(笑)。

武 え、俺が書くんですか⁉って。七月にクランクインだったんですけど、言われたのが三月で、え、いつ書くんだろう……って(笑)。

奥山 この、まったく先行きが見えない戦場に行くような感じも『ソナチネ』に重なってたんですよね。運命に引っ張られるような感じ……現場の空気も、武さんは鬼軍曹みたいなところがあって。「猫殺すのかよ」「ザリガニどうすんだよ」とか、クリアしなければならない問題がいっぱいあるわけですよ。でも、武さんなら何とかこなしてくれるだろうなっていう、やっぱり直感がありました。

武 初めて喫茶店で奥山さんにお会いした時、白黒にしていいですかって聞いたら「いいじゃないですか」って言うんですよ。それでラスト、主人公のトオルの世界が変わったっていうのを、どう映像で表現しようと思った時に、小説ではできない、映画ならではのことができるなって気づいたんです。だから「こんなアイデアがあるんですけど」っていう話をしたら、「でき上がってますね、もうシナリオ書いちゃいましょうよ」って言われて(笑)。でもそれは小説を読んだ時にもう湧いていたイメージなんです。

奥山 偉そうなことを言えば、すごくイメージが一致したんですよ。ただ、その時「最後、虹郎さんと絡む役者は誰か」って話になった。

武 これは問題でしたよね。

奥山 あの人かなっていう役者はいて、ずーっと引きずっていたんですが、最後の最後に、ボコッと空いたんです。

武 空いて、どうしましょうかってなった時に「この人どうですか?」っていうアイデアが出て、アリですよねえって。

奥山 そう、虹郎さんのお父さんの村上淳さんの名前が出てきた。

武 最後の電車の中のシーンって、撮影的にもすごくハードルが高かったんですよ。いちばん最初にロケハンに行ったのが、埼玉の奥地にあるAVの撮影に使うような痴漢電車のセットで。ここでどう撮るかなって一時間ぐらい考えて辞めたんです。ここで撮ったらたぶんダメな映画になる。さあ、どうしようという時に、奇跡的に貸してくれるところが出てきたんです。『銃』のあの、衝撃的なラストシーンを撮影すると知って、それでも使っていいという電車会社があった。正直、大丈夫その人たち?って思いました(笑)。

中村 あのシーンは……本当にものすごかった。もちろん脚本も読んでいるし、原作者だから次どうなるか知ってるんですけど、それなのに驚くってどういうことだと。

武 あそこが肝だって、スタッフ全員感じていたんです。電車の中で、淳さんと虹郎さんの二人が共演している姿が本当に神々しくて……幸せな映画の現場ってこういうことだなと感じました。親が子に、こうやって撮影するんだって教えているかのような風景が。こっちもちゃんと撮らなきゃいけないなっていう気持ちになる。あのキャスティングで、あの二人があそこに揃った。特に二十歳の虹郎さんがこんな夏を過ごせたのは、『銃』に引き寄せられた奇特な時間でしたね。

中村 流れてきた運命みたいな状況が、僕にも伝わってきました。原作が映画になるのは五回目なんですが、聞くアイデアが全部「まさにそれだ」ってなるんですよ。たぶん動いてるんでしょうね、全体が。だから最初に白黒って聞いた時も、悩む必要もなく「絶対それですね」となった。すごく不思議な時間でした。

武 白黒について言えば、色彩をもう一回僕らは勉強できたんです。日本の映画がずっとやってきたことを、白黒映画を作るということでもう一回学べた。赤いフィルターをかけると色がどう変わるか、人間の肌がどう映るかっていうのを。映画創世記の先輩たちが世界中でやってきた技術を、もう一回勉強することができたんです。だから、メイクの色や衣装の色も含めて白黒だけど、僕たちは色を考えなきゃいけない。それは自分たちの宝になりました。

奥山 それも含めて武さんだからやれたんですよ。実際、映画は土壇場でバタバタになるものなんですけど、それの処理はだいたい失敗するんです。でも武さんであれば、相当現場は厳しいんだけど、乗り越えるだろうという信頼感がありました。

写真:宇壽山貴久子

写真:宇壽山貴久子

こんなことは初めてですけど、原作にない

広瀬さんと村上さんのシーンを書き下ろしました。

ここで会話があってふっと上がれば、

映画の起伏ができるんじゃないかと思って。(中村)

映画に溢れる「化学反応」

武 役者も一発ツモばっかりでしたよね。

奥山 虹郎さんやリリーさんはもちろん、日南響子さんを見た時に、いいなと思ったんです。広瀬アリスさんがあの時NHKのドラマに出演していたんですが、でも白黒だったら広瀬アリスだよな~って武さんがおっしゃって、僕も絶対にこれだと思った。だけどそうなった時に、彼女の芝居の質ってあるじゃないですか。作品の原風景、まさにこの肝の部分、アウトロー的空気感というか、不良性感度というか。それを誰かが引っ張っていかなきゃいけない時に、日南さんがいたのは大ラッキーだった。僕は日南響子って、不勉強で知らなかったんです。でも完成した映画を観て、ある意味でこの映画は日南さんが支えていると感じました。

中村 存在感がすごかったですよね。海外の名作映画の空気がありつつ、ちゃんと日本の映画なんですよね。それを可能にしたというか……。

武 オーディションを受けた女優陣が皆様しり込みするなかで見事にトースト女を引き受けてくれた。作品における彼女の貢献に感謝です。

奥山 ああいう扱いにくそうな、いい空気を持つ役者に久々に出会いました。

中村 村上さんも広瀬さんもリリーさんも、本当に素晴らしかったです。虹郎さんは、ほかの虹郎さんが出てる映画より、虹郎さんでしたね。日南さんや脇を固める人たちも、本当にすごかった。

©️吉本興業

©️吉本興業

武 元モー娘。の新垣里沙さん、彼女もね。

奥山 とんでもない役者ですよね。

中村 すごく有名な方なのに、観た時、一瞬誰だかわからなかった。もう役そのもので。

奥山 キャスティングはきっちり豪華になりましたよね。名前だけが豪華じゃなくて、本当に演技ができる人。

中村 完璧以上というか、映画の中で化学反応がいろいろ起こっていました。

奥山 中村さんの小説には映画にしたいものがいっぱいありますが、『銃』と『掏摸』は突出して映画的空間を持ってますよね。映画化を待ってたっていう声はすごく聞いたし、試写の評判もすごくいい。でもみんなが口を揃えて、電車のシーンは「現場で目撃した感じがする」って言ってくれるのはうれしいですよね。

©️吉本興業

©️吉本興業

武 この作品をやっている最中、電車に乗ると、ここでもし発砲があったらこの人はどういうリアクションをとるんだろうと、ずっと考えていました(笑)。

奥山 ラストシーンで武さんから広瀬さんとリリーさんを出すと言われた時、どうやって出すの?って思ったんです。原作にないじゃないですか。でも、見事にはまりましたよね。

武 あそこは、中村さんに書き足してもらったんですよ。最後、女とすれ違うというシーンはあったんですけど、セリフも何もなかったんです。僕は思いつかなかった。中村さんがそれを察して、脚本に書き加えてくれたんです。この会話が素晴らしくよかった。

中村 脚本を読んだ時に、小説の場合はあれでいいけど、映画だともうちょっと上げた方がいいだろうと思ったんです。こんなことは初めてですけど、原作にないシーンを、広瀬さんと村上さんの会話のシーンを書き下ろしました。ここで会話があってふっと上がれば、映画の起伏ができるんじゃないかと思って。そのアイデアを武さんがすぐに「それいい」って言ってくれて。やってよかったですね。

武 あれはちょっと泣きそうになりました。

奥山 試写の時に広瀬さんに会って「あのシーンはよかった」って伝えたら、本人もそう思っていたみたいでしたよ。

武 広瀬さんもあのシーンは緊張してたんですよ。『銃』という原作に入り込むということは、役者はもちろんスタッフもだんだん苦しくなってくるところがあって。助けてほしいと思った時に、中村さんが書き下ろされたあの会話に救われました。ちょっと息ができる感じがした。

奥山 撮影最終日近い頃に現場に行ったら、虹郎さんが「早くポスターを撮ってくれ」って言うんですよ。でも公開時期もまだ決まってないし、何でそんなに急ぐのって訊いたら「こんな苦しいこと終わったら、解放されて顔が変わっちゃいます」って言うの。精神的にかなり追い込まれていたんだと思いました。

中村 僕の原作の映画に主演する人、みんなそう言うんですよね、苦しんだって(笑)。

武 トオルが住んでいるアパートは僕が見つけてきたんですよ。そしたら虹郎さんが撮影前に住みたいって言うんですよね。だからあのボロアパートに人が住めるように掃除して、電気水道入れて、家具を入れて美術が飾って。「虹郎! 来たよ!」って彼が暮らす部屋に入って撮影が始まる。苦しかったでしょうがその行動力はさすがだな、と思いましたね。

本当の「映画的体験」

中村 『銃』は映画館で観たら、映画を観たっていうより、経験を超えた体験ですよね。

武 それは意識して作りました。人の会話とかのバランス、普通の映画だったらやらない音のバランスを。主人公の会話よりもほかの登場人物の会話を際立たせたりとか。

奥山 音楽の煽りもよかったですね。音のバランスが全体的にすごくよかった。

武 音楽に関しては、最初から劇伴めいたものを作らずに、主人公が聴いてるものしか音楽にしないと決めていたんです。これは昔からやりたくて、今回の『銃』に限ってはできるだろうと思ったので。撮影前にこれは本人が聴いているって設定だからって全部作って、現場でかけながらやれたのはよかったですね。

©️吉本興業

©️吉本興業

中村 本当に時代の空気や場の力を感じられる映画でした。『銃』は僕のデビュー作で、もう十六年前の作品なんです。でもいまでもずっと版を重ねていて、新しく読む人もずっと増えている。デビュー作として幸せですよね。その分思い入れの強い読者さんも沢山いる。だからもう、僕だけのものじゃないんですよね、原作も。それを映画化するとなると構える人もいると思うんですけど、これ以上のものはないです。これは原作ファンの人も、気に入ってくれる以上の次元をきっと感じられる。ものすごい体験をしたってなるはずだし、原作者として、こんなに幸福な映画化は……。

奥山 そう言っていただけるとほっとします。

中村 今でも覚えているのが、試写が始まってすぐに「大丈夫だ」と思ったんですね。これはいい映画だと。そこからどんどん自分が書いたことも忘れるぐらいに圧倒されたんです。そして観終わって呆然としていたら、奥山さんが近付いてきていきなり「すごいでしょ!」って言うんですよ。だから僕も「すごかった……」って。武さんも「あれは降りてきたんですよね」っておっしゃって。これまでの経験だと、プロデューサーや監督って、原作者がどう思ってるかを、様子を窺うように訊いてくることが多いのに、お二人は自信満々で、それがすごくおかしかった(笑)。

奥山 いや、内心ドキドキしてたよ、ねえ。

中村 つまりそれぐらいの出来だったんですよ。誰が作ったっていう感触とかを超えて「すごいな」という感じだったんですよね。試写の場の空気も、そういう感じだった。

武 (笑)。今回僕は撮影にあたって、中村さんの作品を全部読んだんです。小説じゃないものも読んで……何とか近づかないといけないなと思って。でも、お会いした時に中村さんが、「僕にとっては『銃』は青春なんです」っておっしゃって、「あっ!」と気づいたんですよね。それで楽になった。僕も二十二、三歳の時、こんなだったよなって。自分と距離があるんじゃなくて、自分もここにいられるんだって思いました。

奥山 純文学はある種の普遍性が必要なのだとしたら、『銃』という作品は、「青春共通項」という圧倒的な必要条件を満たしているんです。年齢も時代背景もぜんぜん違うのに、ハマれるんですよね。いま映画界では、キラキラ青春ものやテレビに毛が生えたようなものまで当たっていたのが、やっと落ち着いてきました。最近だと『カメラを止めるな!』は面白いっちゃ面白いけど、意味不明に数字が上がっているじゃないですか。あれは現状の映画に対してフラストレーションを溜めている人たちが煽っているんだと思う。当たる当たらないの話は置いておいて、僕が『銃』を今やるしかないって思ったのは、そのフラストレーションなんですよ。でも、そういうフラストレーションを持ってる人たちが自分から行動するかっていうとしないんですよね。何かがあった時にのっかりはするんだけど。それが今の政治や世の中の状態を全部作っている。だからこそ、映画という媒体で『銃』のような作品があるといいなと思います。

武 最近こういう映画はなかったですよね。『百円の恋』もそうなんですけど、僕はこういう映画を観てきて育っているので、「こんな映画を観てみたかった!」という広がりになっていくんじゃないかなと感じています。実は『銃』って、すごくオーソドックスな映画的つくりをしている。ただそれが今、観客も含めて映画というものが変貌してしまっている中で、年配の人たちにとってはすごく映画的な映画だし、若い人にとってはすごく新鮮に感じて貰えると嬉しいですよね。

奥山 映画的体験という言葉って、昔あったけど今は言わないじゃないですか。でもそれは明らかにあって、映画じゃないとできない感動がある。そういうことを久しぶりに具現化できたと思うんです。ただ不思議なもので、監督が素晴らしい映画を作ってくれて「よし!」と思った時に、どう世間に押しつけるかをプロデューサーが考えたら間違いなく負けるんです。どう追いかけさせるかを考えないと。それは自分が長くプロデューサーとしてやってきた実感、心の中で真実として感じていることです。『ソナチネ』は圧倒的に成功したと思うんだけど、当時は「えっ」っていう感じがあったんです。ただ、篠山紀信さんや(五代目)中村勘九郎さんなど一部の方が「すごい!」と言ってくれて、その声を世間がだんだん追いかけ始めた。そうなった時に、ひとつの、時代を超越した「あの時にこの映画があったのってすごいよね」っていう永遠不朽の名作になる。ただ今は、そういう風が吹いたらいいなって思って吹く時代じゃない。だから勝とうが負けようが、長く、この映画の勝負はまだ終わってませんって引っ張る必要があるんです。その、引っ張り続ける仕掛けをプロデューサーとして、用意していかなきゃいけないと思っています。瞬間風速で押しつけて「ワーキャー」ってものじゃない。ジャンル的にも、内容的にも。それを踏まえた上で、どう仕掛けるかですね。中村さんとはまだ短いお付き合いですが、『銃』は中村さんの化身というか─ご自身が書いたものだから化身も何もないんだけど─中村さんに一番近いんですよね。だからもう一度、中村さんには『銃』のような小説を書いて欲しいと思っています。たとえば……日南響子みたいな女の子が銃を拾うっていうスピンアウト、書いてみるつもりはありませんか?

中村 それ、すごく面白いですね。

奥山 そうでしょ。やりません? 日南さん主演・武さん監督で、もう一回映画作りますから。

中村 確かに、日南さんが拾ってるところは観たいですね

奥山 もちろん映画『銃』を引っ張る話題を作りたいこともあるんですが、僕は今回『銃』を作ることができて、覚醒した感があるんです。もう一回、なぜ自分が映画作りをしてるのかということを問い直せて、何ていうか、息ができるようになったっていう感じがしている。これが終わるのがすごく寂しくて……トーストの女が銃を拾ったらどうなるんでしょうね(笑)。

中村 小説のスケジュールはもう詰まってるんですが、原案なら、いけると思います。「物語はこうで、セリフはこうで、こういう雰囲気と空気で」みたいなことだったら……たとえば、そうだな……、まず、女性が銃を拾ったあと、彼氏が部屋に来ますよね。何かの引き出しに銃がある。服着たままの気の無い性行為中に「撃つのはこいつじゃないな」って思う……そういう感じかな。「こいつじゃないな、誰だろう」。で、翌日どうするかですね。銃は持ち歩いた方がいいですね、最初から。迷わないで。その子の生活、主人公の職業を何にするかによりますけど。いっそのこと女優でもいいかもしれない。

奥山 いいじゃないですか! 原案、いけますよ。ねえ、武さん。

武 こういうところから生まれた映画は、だいたい面白くなるんです(笑)。

中村 なんか、プロデューサーのやり方ですよね(笑)。

奥山 大丈夫! これも「運命」です(笑)。

写真:宇壽山貴久子

**********

◎映画『銃』は2018年11月17日(土)よりテアトル新宿ほか全国ロードショーです。

◎キャスト=村上虹郎・広瀬アリス・日南響子・新垣里沙・岡山天音・村上淳・リリー・フランキー他

◎企画・製作:奥山和由/監督:武正晴/原作:中村文則「銃」(河出文庫)/脚本:武正晴・宍戸英紀/制作プロダクション:エクセリング/企画制作:チームオクヤマ/配給:KATSU-do・太秦/製作:KATSU-do

◎映画『銃』SNS

[公式サイト]

http://thegunmovie.official-movie.com/

[twitter]

@GunMovie