文庫 - 外国文学

世界にはいまチママンダ・ンゴズィ・アディーチェという作家がいる──傑作長篇『アメリカーナ』訳者あとがきを公開

チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ くぼたのぞみ訳

2019.12.12

チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ

くぼたのぞみ訳

世界を魅了する物語作家・アディーチェの長篇代表作、ついに文庫化!

単行本版の訳者あとがきを公開します。ぜひお読みください。

****************

訳者あとがき

これは二十一世紀の大移民時代に大西洋を横断し、縦断しながら展開するコメディタッチのメロドラマである──といってしまうと、いくつもこぼれ落ちてしまうものがあるのだけれど、とりあえずそういってみたくなるのはなぜだろう。たぶんそれは、アディーチェ自身がこの作品について「弁解の余地のないオールド・ファッションなラブストーリーを書きたかった」とガーディアンのインタビューで語っているからかもしれない。

チママンダ・ンゴズィ・アディーチェの長編第三作にあたる本書『アメリカーナ』は、二〇一三年四月の刊行以来、英語圏のみならず世界中で大きな反響を巻き起こしてきた。発表直後から書評やインタビューが、ガーディアン、フィナンシャル・タイムズ、インディペンデント、テレグラフ、オブザーバー、ニューヨークタイムズ、ワシントンポスト、ロサンゼルスタイムズ、ボストングローブ、シカゴトリビューンといった新聞にくりかえし掲載されて(ガーディアンやニューヨークタイムズなどは複数の書評やインタビューが掲載された)、ついにこの年の全米批評家協会賞を受賞した。アフリカ人としては初の受賞だった。

物語は主人公のイフェメルがプリンストンから列車に乗り、隣町のヘアサロンへ髪を結いにいくシーンで幕をあける。ナイジェリアからアメリカへ渡ったイフェメルは、初めて自分が「黒人」なのだと知り「人種」を発見する。それをテーマに「レイスティーンス、あるいは非アメリカ黒人によるアメリカ黒人(以前はニグロとして知られた人たち)についてのさまざまな考察」というブログを立ちあげて、いまでは人気ブロガーだ。エッジのきいたブログにはスポンサーもつき、この社会の複雑な問題を常識にとらわれない鋭い視点から分析しリアルな会話を引き出す空間を営んできた、と読者から賞賛されるまでになった。渡米して十三年、辛い経験もあったけれど幸運に恵まれて、いまではまぎれもないアメリカン・ドリームの成功者だ。でも、心の奥でくすぶりつづけてきた疑念が晴れない。このままでいいのだろうか、ずっと「だれかほかの人間になったふり」をしてきたのではないか、そんな思いはふくらむ一方だ。本来の自分がいるべき場所へ、周囲に対して過剰適応をせずにすむナイジェリアへ、オビンゼのいるラゴスへ戻ろう。そう決心したイフェメルはブログを閉じて帰国する手配も済ませた。大勢の人たちから、ナイジェリアに帰るなんて信じられない、といわれ、じつはイフェメル自身もまだ迷いを払拭できずにいる。

マリやセネガルから移民してきた女性が経営するヘアサロンで、髪を結ってもらいながらそんな回想をするイフェメルだったが、母の髪のことを思い出した瞬間、物語は大西洋を越えて一気にナイジェリアへ飛び、ラゴスで過ごした少女時代へともどっていく。

中等学校時代に転校生としてやってきたオビンゼは大学教授の息子で、イフェメルの初恋の人、自分をいちいち説明する必要を感じなかった唯一の男性だった。仲良くおなじ大学に進学したものの、軍政時代のナイジェリアの大学では大学教師の給料がまともに払われずストライキばかり。アメリカの奨学金をもらってイフェメルが一足先に渡米し、オビンゼがそのあとを追う計画だった。でも、その計画がスムーズに運ばなかったことが第2章で暗示される。民政へ移管したナイジェリアのラゴスで、事業に成功して裕福になったオビンゼには、美人の妻コシとのあいだに幼い娘まで生まれていたのだ。

イフェメルが初めてアメリカへ渡ったとき頼りにしたのはニューヨークに住むウジュおばさんだ。ウジュおばさんは軍政時代のナイジェリアで医師の資格を取ったものの職が見つからず、ビッグマンである「将軍」の情人になって豪勢な家に住み、息子ダイクを産んだ。やがて軍用機の墜落事故で「将軍」は死んでしまい、母子はあわただしくアメリカへ逃亡。そのウジュおばさんを頼ってイフェメルが渡ったアメリカは想像とは大違いで、現実との落差にひどく驚く。

イフェメルの生まれ育った家は裕福ではなかった。おまけに父親は失業中だ。奨学金は大学の授業料の一部にしかならず、生活費もすべて自分でまかなわなければならない。学生ヴィザでは正規労働には就けないため、おなじナイジェリア人でも似ても似つかない女性の社会保障カードを借り、その人になりすましてアルバイト先を探すことになった。アメリカではそんな移民の辛い体験も待っていた。職はなかなか決まらない。ほかの留学生たちは難なくアルバイト先を見つけているように見える。焦りがつのる。お金が底をついて、支払いが遅れに遅れた部屋代をルームメートから催促されて、ついにイフェメルは破れかぶれの賭けに出る。そこで受けたダメージでイフェメルは激しく落ち込み、自分からオビンゼとの連絡を絶ってしまう。その後の凶と吉がないまぜになった展開が驚くような方角へイフェメルを導いていく。

ようやくありついたベビーシッターの仕事先で、裕福でハンサムな白人男性カートにひとめぼれされたイフェメルは、大学を卒業して彼のコネで就職しグリーンカードも取得するが、カートとの関係はやがて張り詰めた風船が弾けるように破局を迎える。そして彼女はブログを始める。そんなイフェメルの暮らしのなかに、以前、列車の旅で隣に座り好感を抱いていたアフリカン・アメリカンの大学教師ブレインがもどってくる。

一方、すぐに後を追うはずだったオビンゼを不運が見舞う。イフェメルからの音信も途絶え、九・一一が起きてラゴスのアメリカ大使館は若い外国人男性にはヴィザを出さない。やむなく母の助手という名目でイギリスへ渡り、ロンドン近郊で不法労働をしながら定住資格を得るための偽装結婚を企てる。この部分は手に汗握る展開だ。子供に良い教育を受けさせて社会的地位を築くべくなりふりかまわず奮闘する従兄夫婦が、典型的な移民第一世代の姿としてコミカルに活写される。

とにかく読ませる。場面展開のディテールが細やかで、主人公の心理ばかりかほかの登場人物の横顔があざやかに読み手の心に印象づけられるのだ。読み進むうちにどっぷり作品世界にはまり込み、深い物語の森に迷い込んで「ここはどこ?」と思う読者がいるかもしれないので、時間軸を軽く整理しておこう。

第六部までのいくつかの章はヘアサロンのシーンで始まる。このヘアサロンが奥深い物語世界のガイドとして大きな枠組みを示しているのだ。それがイフェメルの現在地で、頻繁に回想やフラッシュフォワードの技法がはさみ込まれるのが特徴だ。やがて大詰めを迎え、この時間枠が取り払われる瞬間がやってくる。イフェメルがナイジェリアに帰国した第七部、ここからはアクセル全開となって一気にスピードアップ。イギリスから強制送還されたあと、ラゴスでビッグマンに認められてあれよあれよと出世したオビンゼと、帰国したイフェメルがついに再会をはたすのだ。やけぼっくいに火がついてという展開のはらはら感がたまらない。ハーレクインも真っ青の筋立てでぐいぐいページをめくらせ、入り組んだストーリーながら、どうやらこれは純愛を求める小説らしいと気づくのもこのあたりかもしれない。

十三歳のころ夢中でミルズ&ブーンのラブストーリーを読んだというアディーチェは(でもいまふり返ると、あれにはものすごいミソジニーがあったと思う、とインタビューで語っている)、ここでメロドラマ仕立ての物語展開をじつに巧みに使いこなす。こういう通俗的な形式を取り入れる手法は、ジュノ・ディアスが『オスカー・ワオの短く凄まじい人生』で「おたく文化」を使ったことに一脈通じるものがあるかもしれない。一級のエンタテインメント小説を書きながら、米国の人種とジェンダーと格差をめぐる問題にさまざまな角度から容赦なく光をあてる筆先が、さらに出身国社会の暗部にまで伸びていくのだ。

メロドラマ仕立ての物語に書き込まれるのは、ナイジェリア社会とそこに生きる人々に対するアディーチェの鋭い批判であり、深い愛であり、アメリカへ渡ったナイジェリア人やアフリカ人が経験するさまざまな不都合であり恩恵であり、また、外部からやってきた者の曇りない目が容赦なく切開するアメリカという社会の内側である。

バラク・オバマの大統領選と同時進行するアフリカン・アメリカンの人たちのそれぞれの姿がとてもヴィヴィッドだ。アフリカに対する彼らの偏った思い入れや、アフリカン・アメリカンとアメリカン・アフリカンの文化的、歴史的、経済的な立ち位置の差異や、肌の色の濃淡やヘアスタイルをめぐる社会的、政治的意味合いなど、アメリカ市民としての歴史感覚を鋭く分析しながらリアルに、コミカルに描く手腕はじつに巧みだ。だってミシェル・オバマのストレートヘアが彼女本来の髪ではないと意識できる人が読者のなかにどれだけいるだろう。黒人の女子学生が就職の面接のためには髪はまっすぐにしなければいけないと就職課で指導されることを知っている人が何人いるだろう。彼女たちが費やす労力とお金と皮膚が受けるダメージのことを私たちはどれだけ想像できるだろう。まさにヘアが問題なのだ。ジェンダーの問題、奴隷制に起源を発する格差の問題、国境を越える移民の過酷な体験が、アフリカ、アメリカ、ヨーロッパの三つの社会を行ったり来たりしながらカラフルな糸でタピストリーのように織り込まれていくプロセスには、訳しながら、ちょっと眩暈を覚えたほどだ。

登場人物の「キャラ立ち」加減がまた半端ではない。その人物の性格、これまでの体験、思考方法を一瞬のうちにかいま見せるような奥行きをもたせて、ピントを絞って人物を描き出す筆さばきは、この作家の観察眼の鋭さと歴史感覚の確かさを示している。当然、描かれる側のアメリカ人読者にとっては胸にちくりとくることもありそうで、案の定、登場人物をもっと人から好かれるように書き換えてはどうかと出版社から助言されたそうだ。断固それを断ったアディーチェは、逆に、エッジをきかせたピリ辛の会話をパーティの出席者にやらせたり、ブログの文面に残したりしている。裕福で保守的なアメリカ白人で、すべての黒人女性を「美しい」といわなければならないと思い込んでいる善良な女性キンバリーや、いじわるなその姉のローラの描き方が巧い。ナイジェリア人では底意地の悪い牧師館のシスター・イビナボ、雑誌「ゾーイ」の発行者で保身と虚飾に満ちたアーンティ・オネヌなど、脇役たちの人物描写が作品に絶妙のめりはりをつけている。

ラゴスで送ったハイスクール時代の友人たちの会話もまた愉快だ。ギニカ、ラニイヌド、プライエ、トチといった女の子や、カヨーデ、アハメド、エメニケといった男の子たちが「あいつはアメリカーナだ」というときの、憧れと嫉妬と軽蔑がないまぜになったニュアンス。ここで読者は「アメリカーナ」とは「アメリカかぶれ」という意味だと知らされる。

アディーチェ自身は十九歳で渡米してフィラデルフィア近郊の大学に通いながら小説を書きはじめた。だから、この作品にはその経験を彷彿とさせる自伝的な要素が含まれている。しかし大きな違いもある。アディーチェは渡米して数年後にはナイジェリアへ帰国し、それからはナイジェリアとアメリカを行ったり来たりする生活をつづけている。そして、本拠地はあくまでナイジェリアで、自分はナイジェリア人として世界を見ていると明言する。

アメリカ文学に対する彼女の批判の目はニューヨークタイムズ(二〇一三年六月六日付)の次のようなインタビューを見るとよくわかる。

──アメリカ小説には基本的に人を心地よくする作品を賞賛する傾向があると思う。「オリジナル」でなければという強迫観念もある(中略)。合州国はずっと戦争中だったし、いまもイデオロギー的な戦争は進行中だけれど、アメリカ文学からはそのことがほとんど伝わってこない(中略)「アートの背後に隠れる」のではなく、はっきりと何かを伝える作品がわたしは好き。

つまり、アディーチェがこの作品で書きたかったのはむしろ、十三年も帰国しないことによって形成される人格だったのだ。イフェメルは不安に襲われるとすぐに譲歩する。人に好かれようとする性格で、強くて弱く、辛辣でありながら非常に脆い。だからこれはあくまでフィクションだとアディーチェはいうけれど、ナイジェリア、アメリカ、イギリスという三つの社会の出来事を小説という容器に盛り込んで鋭い観察眼で描き出すシーンには、彼女自身が体験したと思われる細やかなリアリティがあふれている。

面白いのは、主人公イフェメルに真実を述べずにはいられない作家アディーチェの姿が二重写しされていることだ。いわなくてもいいのについ本当のことをいってしまうイフェメル、ついことばが喉から転がり出てしまうイフェメル。どこまでも自分に正直に生きようとする姿は感動的でさえある。運命の人、オビンゼもまたファンタジックなまでに頑固に、自分に誠実に生きようとする男性として描かれる。男と女があくまで「ひとりの人間として相手に抱く好意と敬意の上に築かれる愛は長続きする、そういう関係を描きたかった」というこの作家の面目躍如の部分である。

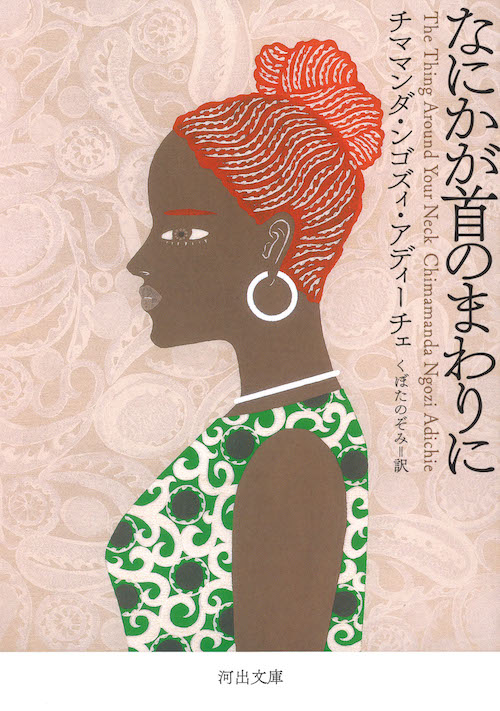

アディーチェには初期のヒット作に「アメリカにいる、きみ」という短編がある。原著の英語版では二〇〇九年に出た『なにかが首のまわりに』に同名の作品として収められたが、日本ではそれに先駆け独自に編まれた短編集『アメリカにいる、きみ』(二〇〇七年)の冒頭を飾った。この短編には時間を追って変化したバージョンがいくつかあって、その微妙な差異がとても興味深い。この作家の成長のようすが手に取るようにわかるのだ。

この『アメリカーナ』のなかには、これもまた日本独自編集の第二短編集『明日は遠すぎて』(二〇一二年)に収められた短編「シーリング」が出てくることにお気付きの人がいるかもしれない。ほかにも『アメリカにいる、きみ』でのみ読める短編からのイメージが透かし見えるところもある。つまり、この『アメリカーナ』は移民の問題をテーマにアディーチェが書いてきた数々の短編作品の総集編なのだ。「アメリカにいる、きみ」が「アメリカから帰る、きみ」となり、ついに「アメリカから帰ってきた、きみ」がラゴスで本来の自分を取り戻していく物語といっていいだろう。

歯に衣着せずに明解な発言をするこの作家の近況を少しお伝えしておこう。二〇一六年六月、アディーチェはラゴスのレストランでフィナンシャル・タイムズのインタビューを受けながら「ワインを飲みたいけれど、授乳しているから無理なの」といって、さらりと母親になったことを明かした。友人にもあまり伝えなかったのは「妊娠していることを演じる」のが嫌だったからだとか。このニュースはまたたくまにネットを駆け抜け、ナイジェリア、イギリス、アメリカ、フランスのファッション誌でも大きな記事になった。

出版界だけでなくファッション界や映画界でも話題に事欠かないアディーチェには「シングルストーリーの危険性」という一世を風靡したTEDトークがある。二〇〇九年七月のこのスピーチは日本でも大学の授業などで用いられたり、いろんな媒体で引用されつづけている。動画の視聴回数がすごい。TEDトークのホームページだけで一〇六〇万回をゆうに超えているのだ。いくつも重複するYouTubeの視聴回数を加えると、いったいどれくらいになるのか見当もつかない。

それから三年後の第二弾「男も女もみんなフェミニストでなきゃ」というTEDトークがまた大人気で、二〇一二年十二月に行われたこのスピーチは、第一弾に勝るとも劣らない勢いで世界中に広まった。ジェンダーの問題をすばらしく明解な切り口で、だれにでもわかる平易なことばで提起したからだろう。アディーチェのフェミニズムは決して排他的にならず、だれにでもオープンなところが特徴だ。まずビヨンセがアルバム「Flawless」のなかにアディーチェ自身の語りを織り交ぜ、センセーショナルな話題を振りまいた。さらにスウェーデンではこれを冊子にして十六歳の子供たち全員に配布したというから驚く。雑誌に掲載した日本語訳もすでにあるが(「神奈川大学評論」80号、二〇一五年)、近々だれもが入手しやすい印刷物にしたいと思っている。

(編集部註:2017年4月、河出書房新社で単行本化。書誌ページはこちら)

最年少でオレンジ賞を受賞してベストセラーとなった『半分のぼった黄色い太陽』が日本で出版されたのが二〇一〇年、その年にアディーチェは初来日した。結婚したばかりで金襴緞子の花嫁衣装を着てはしゃいでいたチママンダも、いまや一児の母なのだと思うと感慨深い。今後の作品の奥行きが大いに期待できそうなことも嬉しい。

アディーチェの生まれた国では北東部でボコ・ハラムが十代の男女を何百人と誘拐した事件が未解決のままだ。そのナイジェリアをあくまで本拠地とするアディーチェは、ラゴスで毎年作家を育てるワークショップを開き、外部からさわやかな風をもたらして変革をめざす議論を巻き起こしながら、ソーシャル・エンジニアリングともいえる活動をつづけている。その一方で、欧米中心的にアフリカを見ようとする固定観念に対しては、あくまでパン・アフリカンな視点から異議を唱える。そんなアフリカと外部世界を往還しながら生きる勇気ある姿に、多くの人が励まされつづけているのは間違いない──世界にはいまチママンダ・ンゴズィ・アディーチェという作家がいるのだと。

二〇一六年七月 くぼたのぞみ

****************

*本編は本書にて

\ 人種、ジェンダー、格差をめぐる極上のエンターテインメント! /

『アメリカーナ』(上・下)チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ くぼたのぞみ訳

河出文庫●2019年12月発売

高校時代に永遠の愛を誓ったイフェメルとオビンゼ。米国留学を目指す二人の前に、現実の壁が立ちはだかる。世界を魅了する作家による、三大陸大河ロマン。全米批評家協会賞受賞。

ーーー

西加奈子さん、推薦!

「アディーチェの紡ぐ言葉の美しさ、アディーチェの描く世界の豊穣さ。

またこんな傑作が読めるなんて、私は本当に幸せ者だ。」

松家仁之さん、絶賛!

「アディーチェは、21世紀のジェイン・オースティンであり、これはちょうど200年後の『自負と偏見』なのである。」(日本経済新聞 2017/1/8)

ーーー

チママンダ・ンゴズィ・アディーチェ

1977年ナイジェリア生まれ。2007年『半分のぼった黄色い太陽』でオレンジ賞受賞。13年『アメリカーナ』で全米批評家協会賞受賞。エッセイに『男も女もフェミニストでなきゃ』など。