文庫 - 日本文学

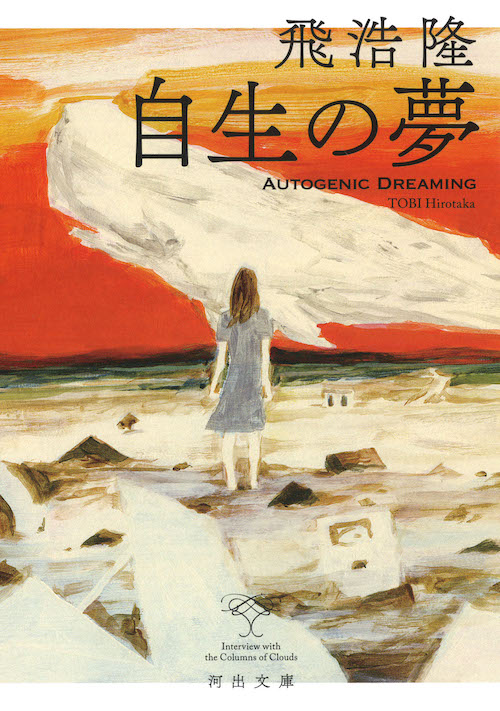

死者の言葉、生者の物語──飛浩隆『自生の夢』 解説:伴名練

伴名練

2019.12.20

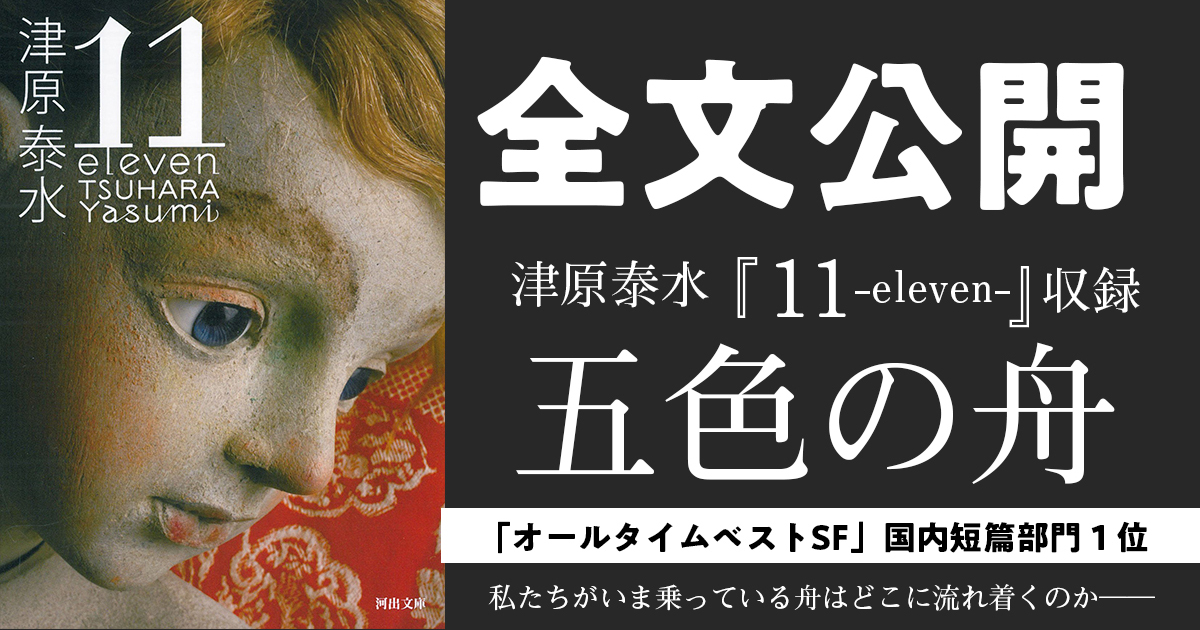

飛浩隆

穂村弘さんいわく、「この作者は怪物だ。私が神だったら、彼の本をすべて消滅させるだろう。 世界の秘密を守るために」

第38回日本SF大賞受賞作『自生の夢』の文庫化にあたって、伴名練さんが、怪物作家・飛浩隆の秘密に迫る、20ページ超(!)の長文解説を寄せられました。

その冒頭(ネタバレなし)を、ここに特別に公開します。

「あなたの言葉はそれくらい貴重だったんだよ」

****************

解説 死者の言葉、生者の物語

伴名練

警告する。あなたは間もなく、怪物に遭遇する。

飛浩隆という、自身が怪物めいた稀代の作家によって創り出された、「自生の夢」という傑作に。膨大なSF小説や映画を貪婪に喰らい、己の血肉とした異形の物語に。ただページをめくるだけで、怪物は仮想と現実の境を越えて姿を現し、あなたが持つ、フィクションに対する認識を蹂躙する。そうして、あなたの心には衝撃と畏怖が残される。

解説者もまた、かつて怪物の餌食になった犠牲者の一人に過ぎない。怪物の正体を探ろうとしても、あまりの巨大さゆえ途方に暮れるばかりだが、けれども覚悟を決めて、細部を一つ一つ観察することで、その姿を見極めようと思う。

†

著書が刊行されることそれ自体がひとつの〝事件〟として扱われる作家、というのは日本SF界にもそう多くはないが、飛浩隆はそんな書き手の一人だ。長年の読者にとっては無用の説明だろうが、本書で初めてこの小説家に出会った方のために、ひとまず『自生の夢』刊行までの、飛の履歴を記したい。

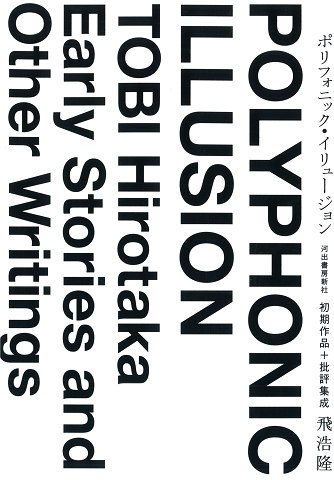

飛浩隆。第一回三省堂SFストーリーコンテスト入選作「ポリフォニック・イリュージョン」がSFマガジン一九八二年一月号に掲載されデビュー。以後、同誌に散発的に中短篇を発表していた。しかし、単著がないまま九二年十月号掲載の中篇「デュオ」を最後に作品発表が途絶する。一篇ごとに進化を続けており、刊行されれば日本SF界に一大旋風を吹かせるであろう作品集を、読者に待望されていた矢先の出来事だった。

ネットも十分に発達しておらず、作家とのやりとりも難しかった時代だ。SFファンにできたのは、その才能を惜しみ、時には同人誌を編んで、〝伝説の作家〟飛浩隆の名を語り継ぐことだけだった。

だが、二〇〇二年に突如として、書き下ろし長篇『グラン・ヴァカンス 廃園の天使Ⅰ』を刊行。デビューから二十年目にして初の著書であり、活動休止十年目の〝伝説からの帰還〟であった。当然、最初は復活劇そのものが話題になったが、鮮烈/華麗/残酷な物語の与えた衝撃によって、飛は瞬く間に現代SFの最前線に躍り出た。同作は二〇〇三年版の『SFが読みたい!』のベストSF(プロの投票で決められる年次別のベストSFランキング)で国内篇二位を獲得している。

続いて、中短篇集『象られた力』を二〇〇四年に刊行。これは沈黙前に発表していた作品を集めたものであり、初出は八五年~九二年という年季の入ったラインナップであったが、並み居る新作群を薙ぎ倒し、二〇〇五年版のベストSFで国内篇一位を獲得。日本SF作家クラブの選出する日本SF大賞の、第二六回の受賞作にもなった。また中篇としての「象られた力」も、SF大会においてファン投票で決定される星雲賞の、第三六回日本短編部門を受賞している。

勢いは止まらず、二〇〇六年に刊行された、〈廃園の天使〉シリーズ中短篇集『ラギッド・ガール 廃園の天使Ⅱ』は二〇〇七年版のベストSFで国内篇一位を獲得。この時点で飛は、ベストSFの国内篇一位を二度獲得した、唯一の作家となった。

当然の成り行きとして、誰もが次なる飛の一冊を待ち焦がれた。

しかし、読者を待っていたのは、再び訪れた不在の歳月だった。

前回の空白期間と違って、飛は、完全に沈黙していたわけではなかった。兼業作家ながら、中短篇をウェブ媒体やアンソロジーに掲載し、その度に大きな反響を呼んでいた。〈廃園の天使〉シリーズの第二長篇を執筆するための助走として、短期の予定で『零號琴』をSFマガジンで連載していた。

だが『零號琴』の構想は膨らみ連載は二年近くに延び(二〇一〇年二月号連載開始、二〇一一年一〇月号完結)、連載終了後も改稿中のアナウンスがなされるばかりで、一向に刊行される兆しはなかった。

そして──気づけば、『ラギッド・ガール』の刊行から、また十年の月日が流れていた。

二度目の「十年の待機」を経て、二〇一六年ようやく刊行された単行本、SF読者が一日千秋の思いで待ち侘びた干天の慈雨こそが、『自生の夢』だったのだ。

収録された作品には書き下ろしは無く、その大半を既読だった読者も少なくなかった。けれども待望の短篇集だった。そもそも収録されるであろう作品が傑作ばかりなのだから、刊行されれば恐ろしい一冊になることは誰もが分かっていた。そして、期待が裏切られることはなかったのである。『自生の夢』は、日本SF大賞の第三八回の受賞作となり、飛に『史上初の日本SF大賞正賞受賞二回』の栄誉をもたらしたほか、二〇一八年版のベストSFでも一位を獲得することとなった。

そんな作品集の表題作であり、発表時に第四一回星雲賞日本短編部門を受賞していた、二〇一〇年代の飛浩隆の代表作。当時の日本SFの最先端たる一篇──「自生の夢」が、今から私が解説しようとしている作品なのだ。

†

言葉は人を殺せる。

川又千秋『幻詩狩り』、神林長平「栽培文」、山本弘「メデューサの呪文」、牧野修『月世界小説』、伊藤計劃『虐殺器官』、一田和樹『キリストゲーム』、黒石迩守「くすんだ言語」、旭蓑雄『レターズ/ヴァニシング』……「人を死に至らしめる言葉・フィクション」の存在は国内のSFで幾度も考察され、様々な角度から描かれてきた。言葉は人間の世界認識を規定するが、ある種の言葉はそれに干渉し、世界を崩壊させ、或いは人を狂気に至らしめ、命を奪う。〝言葉は人を殺せる〟、というのは、日本SF界では秘跡のように連綿と受け継がれてきた真実だった。

「自生の夢」の登場人物・間宮潤堂は、そういった歴史の中でも瞠目すべき、死を齎す言葉の操り主である。作家でありながら、七十三人を殺害した大量殺人者。彼は、会話するだけで相手を葬り去ることができる、異能を宿したモンスターであった。

幸い、潤堂は物語が始まった時点で、既に死亡している。これ以上の犠牲者は出ないはずだった。その怪物が、しかし、想像を絶する手段で黄泉の国から復活させられた。

何のために?

〈忌字禍〉を倒すために。

「自生の夢」で描かれる未来において、Cassyと呼ばれるテクノロジーによって、人間を取り巻く環境と、人間の思考や感情は、リアルタイムで全て文字に書き留められるようになっている。そうして増え続ける個人の記録が世界に向けて流されている。そんな時代において、Cassyを自在に操って詩作する少女、天才詩人アリス・ウォンは、新たな情報環境の申し子でもあった。

ある日、アリスが遭遇した正体不明の存在〈忌字禍〉は、彼女が詩を紡いでいた情報空間を通じて人々に伝播し、多くの人命を奪い、さらに無数のフィクションを汚染した。

モンスター・間宮潤堂は、〈忌字禍〉という新たなモンスターを討滅すべく蘇生されたのだった──

上記のような導入部分を読むだけでも、本作が破格の物語であることは理解していただけるだろう。

潤堂はいかなる手段で復活させられたのか、エージェントたちは潤堂の危険性を制御することができるのか、彼らは人智を超えた存在である〈忌字禍〉といかに渡り合うのか。語りも表現技法もエッジそのもののスタイリッシュさを湛えながら、刺激的なエンターテインメントSFでもあり、奇怪で壮麗なイメージに翻弄される幻想文学でもある、読者を打ちのめして未知の場所に連れ去っていく魔性の物語。作品外の説明がなくとも、ただ正面から向き合うだけで多彩な驚きを見せてくれる、「自生の夢」はそういう作品である。

ゆえに「自生の夢」を未読の方は、どうかここで一度解説のページを閉じ、本篇をお読みいただきたい。「自生の夢」は、「予備知識や周辺情報が無ければ楽しめない」ような小説ではない。

そして、「自生の夢」を読み終えてすぐにはこの先を読まないで欲しい。ぜひとも、読後しばらく、あなたの中に生まれた解釈に浸ってほしい。作者や解説者が語る内容がそれに近かろうと遠かろうと、あなた自身の中に芽生えた物語の価値が減じられることは、一切ない。

今から私が語ろうとするのは、怪物を目撃したうちの一人の、あやふやな証言に過ぎないのだから。

†

よろしいか?

****************

*解説の続き、本編は本書にて

\ 第38回日本SF大賞受賞の怪物的名作 /

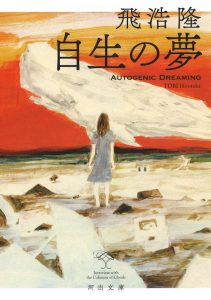

『自生の夢』(飛浩隆

河出文庫●2019年12月発売

73人を言葉だけで死に追いやった稀代の殺人者が、怪物〈忌字禍〉を滅ぼすために、いま召還される。10年代の日本SFを代表する作品集。第38回日本SF大賞受賞。

解説:伴名練