ためし読み - 14歳の世渡り術

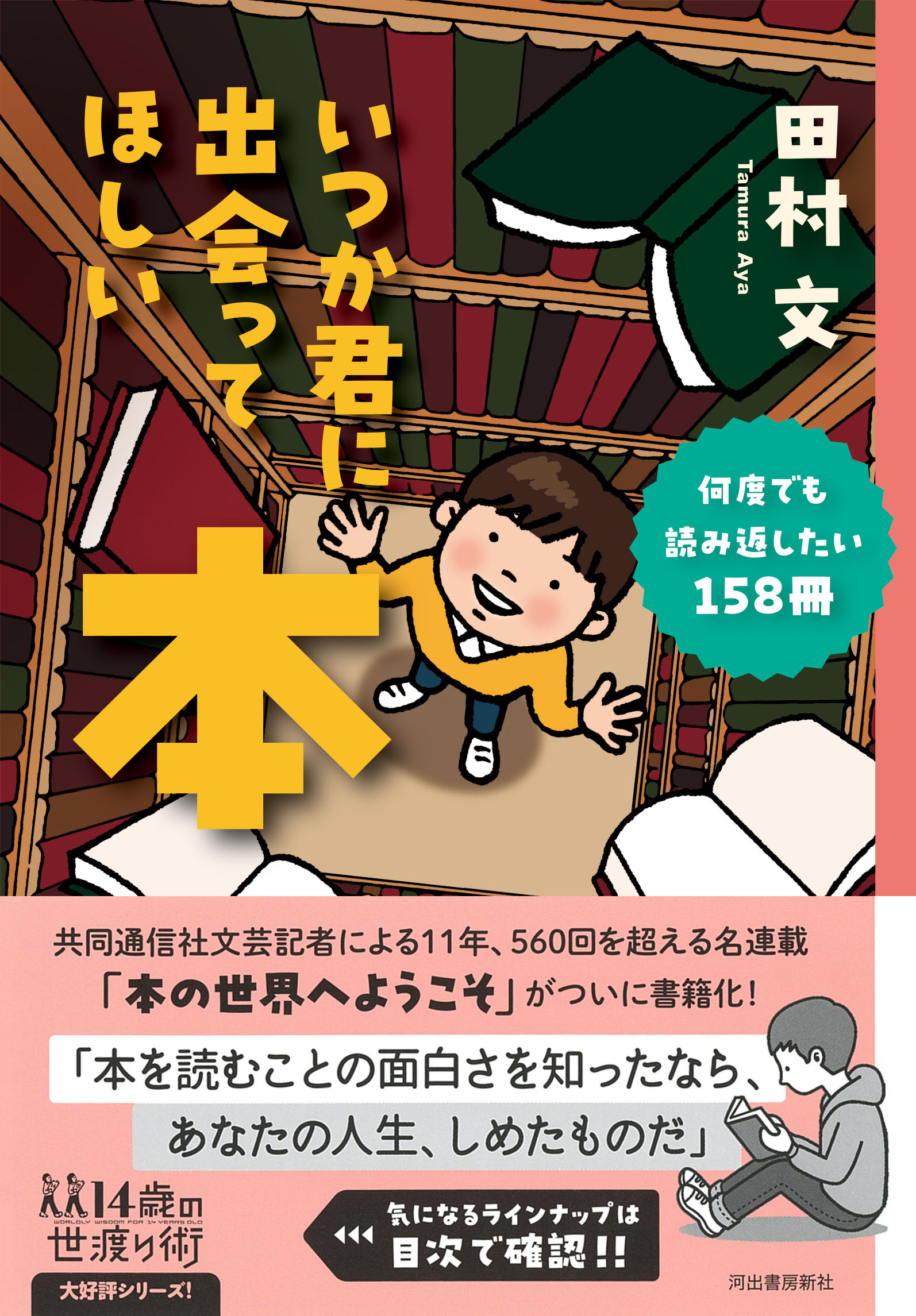

共同通信社文芸記者による中高生向け読書案内を書籍化!『いつか君に出会ってほしい本 何度でも読み返したい158冊』コラム公開

田村 文

2023.04.20

共同通信社文芸記者の田村文さんによる、11年間560回を超える中高生向け読書案内の連載を書籍化しました。「本を読むことの面白さを知ったなら、あなたの人生、しめたものだ」。この本をきっかけに、この先きっと何度でも読み返すことになる大事な一冊に、出会ってほしいと願っています。今回は本書に3つ収録したコラムのうち1つを公開します。

=====試し読みはこちら=====

「生き残った者の後ろめたさ」

戦争や災害で親しい人を亡くしたとき「なぜ自分だけが生きているのか」と考え、罪悪感を抱える人がいる。そして、その苦しみから生まれる作品がある。

真っ先に思い起こすのは舞台「父と暮せば」のことだ。原爆で大切な人を奪われた娘と、その娘を見守る父の姿を描く。劇作家の井上ひさし(1934~2010年)が戯曲を書いて1994年に初演され、その10年後に監督の黒木和雄(1930~2006年)によって映画化された。黒木と井上が2005年、東京・新宿の紀伊國屋ホールで聴衆の前で対談し、私はメモを取りながら、2人の言葉に耳を傾けた。

井上は1960年に広島に行って以来ずっと、原爆についての戯曲を「書かなければ」と思いながらも書けずにいた。「むごたらしく亡くなった方が大勢いた。生き残った人も地獄だった。取材でそうした実態を知り『書くのは失礼ではないか』『原爆でご家族を亡くした人の心の内をのぞくのは無礼ではないか』という思いにとらわれていた」。だが公演の日程が決まり、配役が決まる。「締め切り」という現実が井上の背中を押した。

戯曲「父と暮せば」は1948年、広島市にある美津江の家が舞台だ。愛する者たちを原爆で失った美津江は父の竹造に言う。「うちはしあわせになってはいけんのじゃ」。美津江は生き残ってしまった負い目から、恋のときめきにさえ背を向けようとしていた。

井上は創作の核心をこう明かした。「広島の被爆者が書いたものを随分読んだが、生き残った『普通の人たち』は『私だけ生き残って申し訳ない』と苦しんでいる。そして尼崎で起きた事故でも『私だけ生き残って申し訳ない』と言っていた人がいた。それを聞いて私は、ああ、やっぱり人間はすばらしい、と思った」

井上の言葉に、メモを取る手が止まったのではなかったか。ハッとしたことはよく覚えている。「尼崎で起きた事故」とは、この対談の少し前、兵庫県尼崎市のJR福知山線で電車が脱線、線路脇のマンションに激突し、乗客106人と運転士が死亡した事故のことだ。

井上に対し、黒木は自身が「申し訳ない」という思いを持ち続けていることを明かした。中学に入ったばかりのころ、空襲で友だちが何人も亡くなった。「私は奇跡的に生きのびてしまった。瀕死の友人たちがいたのに、私は怖さのあまり、彼らを見捨て防空壕に逃げた。だから『父と暮せば』を見たとき衝撃を受けた。あのヒロインの後ろめたさを、私も60年間ずっと背負ってきた。映画化をしたところで、この気持ちは消えません」

関千枝子(1932~2021年)の「広島第二県女二年西組」は、原爆で死亡した級友たちのことを記した鎮魂の書である。彼女がこの本を書くに至る原動力となったのも、生き残ったことへの負い目と、そこから生まれた使命感だった。

1945年8月6日朝、広島市。建物疎開の作業のため動員された広島県立広島第2高等女学校2年西組の生徒たちの上空で原爆がさく裂した。爆心から南へ1・1キロの場所だ。引率の教師3人が死亡。現場にいた14歳前後の生徒39人のうち38人が8月20日までに亡くなった。残る1人も69年、胃がんのため37歳でこの世を去った。

だが同じ2年西組でも、その日たまたま現場にいなかった7人は生きのびた。その1人が著者である。関は31年後、級友たちの被爆記録の収集を思い立つ。8年かけてこつこつと遺族を訪ね、資料をあたった。どこでどのようにして亡くなったのか。一人一人の性格や特徴、思い出も書き込んだ。それぞれが、かけがえのない命だった。

考えてみれば、私たちはみな災厄を生きのびた者であり、その子孫なのだ。生きのびた者の痛苦に深く共感し、胸を打たれるのは、だれもがその痛苦を共有しているからかもしれない。