単行本 - 自然科学

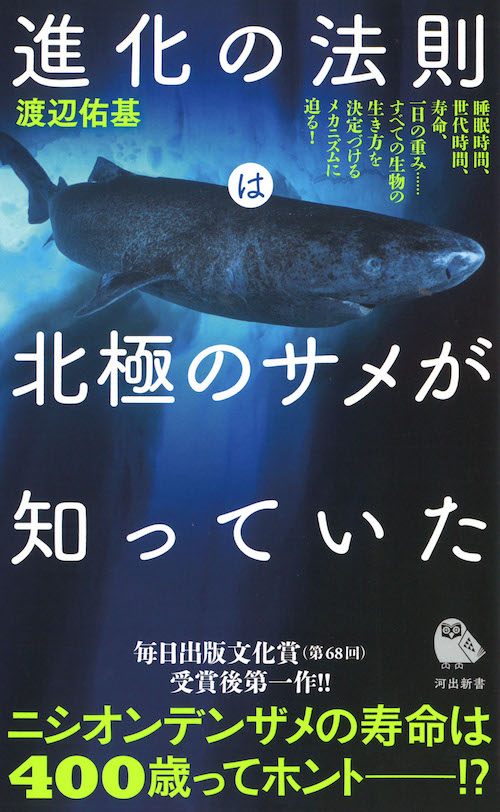

前作で毎日出版文化賞受賞!気鋭の生物学者の最新作『進化の法則は北極のサメが知っていた』著者エッセイ

渡辺佑基

2019.04.11

科学者が一般向けの本を書くということ。

科学者が一般向けの本を書くという慣習は欧米にはないらしい。あちらの科学者が本を書くとしたら、それは大学生向けの教科書であって、自らの体験を交えながら面白く科学を語るような本ではない。そういう本を書くのはサイエンスライターと呼ばれるプロの書き手の仕事とされている。

ひるがえって日本では、大学や研究所に所属する科学者が当たり前のように一般向けの本を出版している。サイエンスライターが不足しているからなのか、日本の科学者が出しゃばりだからなのかは知らないけれど、とにかくそういう慣習というか風土がある。そして古くは寺田寅彦、最近では福岡伸一に代表されるような、科学者でありながら文学的素養を兼ね備えた異才が輩出されてきた。

では、それがいいことなのかと考えると、必ずしもそうとは言えないと私は思う。科学者が一般向けの本を書く時、本業である研究の時間を必ず犠牲にしているからだ。悲しいことに、日本語の本をいくらがんばって書いても、国際標準の科学的業績としては一切カウントされない(だって日本人しか読めないのだから)。それに読者の立場からできあがった本の質を見てみても、慣れない科学者の書いた本はサイエンスライターの書いた本に比べ、文章力や構成の緻密さにおいて劣っている場合が多い。

ようするに日本の科学者は、不得手なうえにわりにも合わない本の執筆作業を、いつもばたばたと繰り返している。なぜそんなことをするのだろうか。科学者にとって一般向けの本を書くとはどういうことなのか。ここでは本の執筆に片足をずぶりと突っ込んだ科学者としての私の立場から、率直な気持ちを述べてみたい。

まず、私自身について。私は東京都立川市にある国立極地研究所に勤める生物学者である。専門は海洋生物(サメやペンギンやアザラシなど)の生態学で、一年のうちの何か月かは船に乗ったり野外でキャンプしたりして、動物の生態データを集めている。そうしたデータを解析して英語の論文にまとめ、専門の科学雑誌に発表するのが本業である。それから大学教員に比べれば負担は小さいが、大学院生に対する研究指導や授業などもいくらか行っている。

そのいっぽうで、私はせっせと一般向けの本を書いている。今までに自分一人で書いた本は二冊(『ペンギンが教えてくれた物理のはなし』と『進化の法則は北極のサメが知っていた』)だけだが、その両方に膨大ともいえる時間を費やした。研究活動と執筆活動を両立しているといえば聞こえはいいが、内情はそれほどすばらしくない。正直に告白すると、本を集中して書いていた時期、私の科学者としての生産性はがくんと落ちた(あ、極地研には内緒です)。それは時間配分の問題であると同時に、脳のキャパシティの問題でもある気がする。つまり私の場合、本に集中すると頭がそれ一色になってしまって、他の仕事が手に付かなくなる。

「じゃあ本を書くのが好きなんだね」と言われそうだが、それほど単純でもない。もちろん私は文章を書くのは嫌いでないが(嫌いだったらやってられない)、本を一冊書き上げる作業は、それだけでは乗り切れないほど長くて辛いものだ。自分の飾らない気持ちをうまく文章に落とせたときなど、ささやかな喜びを感じることはあるが、執筆時間のほとんどは眉をしかめながらパソコンに向かっている。

本を書くのは収入のためでもない。本というのはヒットすれば多くの収入に繋がるが、市場に出回っている本の大半は初版止まりである。私は一冊の本に膨大な時間を費やすので、もしも初版止まりだったとたら、時給に換算してたぶん100円くらいの収入にしかならない。確実な副収入を得たかったら、科学者の場合は本など書かずに講演を繰り返したほうがいい。

ではなぜ、そこまでして本を書くのか。「自分の研究分野の面白さを多くの人に伝えたいから」と多くの科学者は答えるだろう。なるほど私にもそういう気持ちはたしかにあるが、でもそれだけではない。サービス精神だけでは、この長くて辛い作業は乗り切れない。自分の胸に問いかけてみると、私が本を書く一番の理由は、「科学論文ではできない大きな挑戦が本ではできるから」である気がする。

科学論文はガチガチのルールに縛られている。データを客観的に分析し、厳密な統計処理を行い、引用文献を明示したうえで、控えめな議論を展開しなくてはならない。あからさまな主観が入ったり、論理の飛躍があったりすると、査読者(論文の審査をする同じ分野の科学者)から容赦なく批判され、修正を要求される。もちろんそうした過程は、一つ一つの科学論文が確かな知見として先人の努力の上に積み重なるために、重要な役割を果たしている。

いっぽうで本はどこまでも自由である。ルールといえるルールは「嘘をつかないこと」「意味の通じる日本語で書くこと」くらいで、あとはどんな材料に基づいて、どんな口調で何を語っても構わない。同業者による審査がないので、多少の論理の飛躍すら自己責任として許される(あまりに非論理的だと悪評という形で筆者に跳ね返ってくるだけのことだ)。それに科学論文との最大の違いは、著者の主観を前面に出せることだろう。「データはこう読み取れる」ではなく、「私はこう信じている」というアイデアや思いを大きく打ち出すことができる。

それに本なら日本語で書ける。私は英語で文章を書いているとき、いつも鉛の重りを背負わされて走っているような気がしている。本当はもっと速く走れるのに、日本語ならもっと正確に、もっと色鮮やかに、もっと面白く書けるのに、とストレスを感じている。その意味では日本語の本なら、自らの長い読書経験を通して学んだ文章力のすべてを注ぎ込むことができる。

つまり本という自由なグラウンドでは、科学者としての普段のしがらみから解き放され、自分の表現力の限界に挑むことができる。科学論文には書けない大雑把で面白くて夢のある大きな話(それでいてちゃんと科学的な話)を思い切り広げることができる。科学的な成果だけでなく、自らの体験に基づいて、そこに至るまでの過程や心情の変化や失敗談などをも盛り込むことができる。さらにそうしたストーリーを、母国語ならではの表現力を駆使して生き生きと進めることができる。もちろんゴールはただ一つ、読者の心に届く「作品」を作り上げることだ。

これは科学論文を書くこととはまったく別の、しかし多大な労力をかけるに値する挑戦だと私は思っている。

さて、私の新刊『進化の法則は北極のサメが知っていた』は、私のそんな思いが結晶化したものだ。この本の執筆により、私の科学者としての生産性は一時的に落ちたが、そのことを後悔はしていない。むしろ本書において、「多様な生物を貫くただ一つの法則とは何か」「地球はなぜこれほど多様な生物に満ち溢れているのか」といった壮大なテーマ(とても科学論文では扱いきれません)に挑戦したことが、私の科学者としての視野を広げることに役立ったと感じている。

この経験を今後は本業である科学論文の執筆に生かし、できれば狭い専門分野に閉じこもらないスケールの大きな科学論文を書いてみたい。そして何年後かにはまた、別の面白いテーマを見つけて一般向けの本の執筆にチャレンジしてみたい。

そんなふうにして専門家向けの科学論文と一般向けの本とを自分の中で連動させていくことが、私の目標になりつつある。もしもそれができれば、20数年後に定年を迎えて過去を振り返ったとき、豊かな科学者人生だったとしみじみと思えるのではないか。今年で41歳になる中堅どころの科学者として、私はそう考えている。