ためし読み - 文藝

【特別公開】欧米で評価される作家たち 氷河期世代(アイス・エイジ)を女性として生き抜いてきた 王谷晶×柚木麻子【対談】

構成=五所純子 写真=永峰拓也

2025.11.24

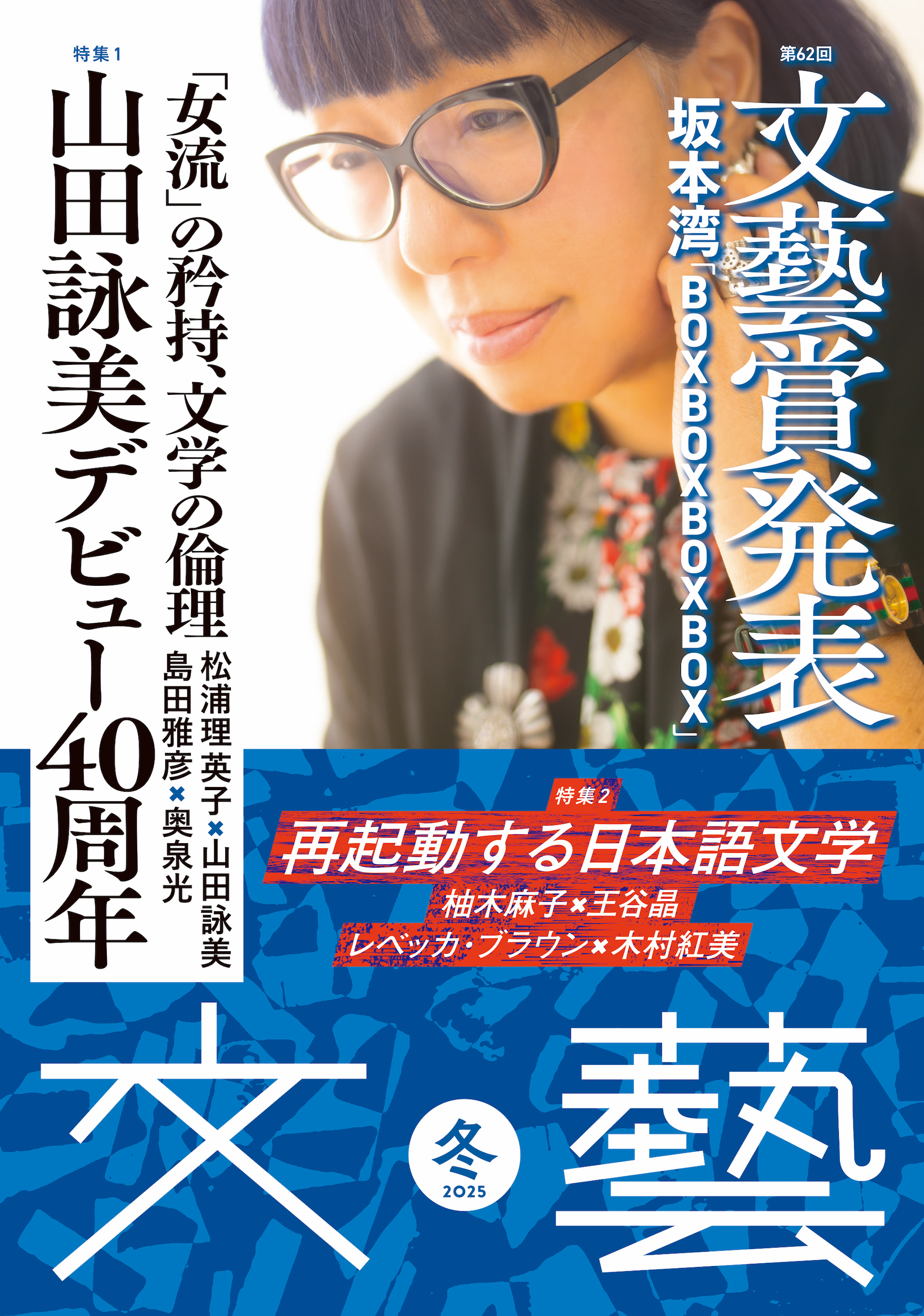

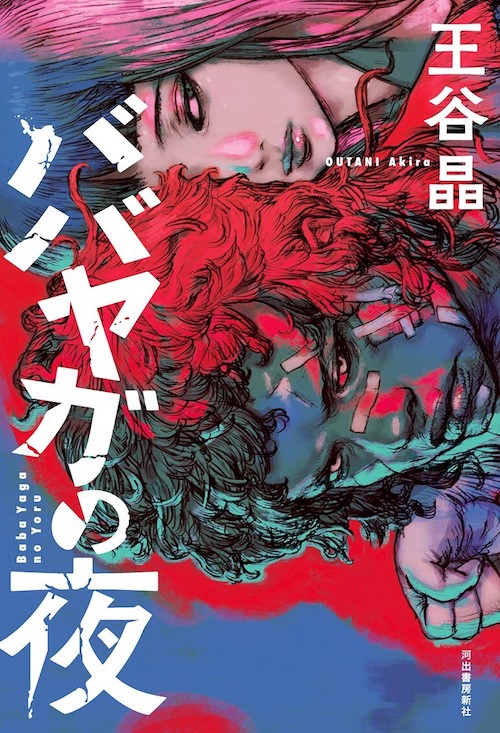

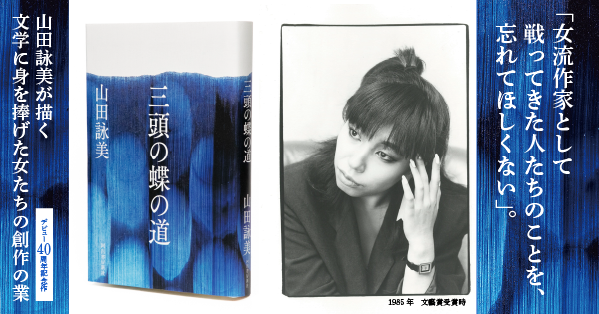

全世界110万部のベストセラーとなった柚木麻子『BUTTER』。特にイギリスでの反響は凄まじく、「The British Book Awards 2025」Debut Fiction部門・「Waterstones Book of the Year 2024」を日本人で初めて受賞している。更に本年7月、王谷晶『ババヤガの夜』が、世界最高峰のミステリ文学賞である英国推理作家協会賞・通称「ダガー賞」翻訳小説部門を日本人初受賞、アメリカのラムダ文学賞LGBTQ+ミステリー部門の最終候補になるなどし、英米圏での日本文学人気を決定的なものとした。

快進撃を続ける両氏は、氷河期世代を女性として生き抜いてきたという共通点も持つ。二人は今、何を思うのか―。

「文藝」2025年冬季号に掲載した対談を、特別に全文web転載いたします。

交話と寡黙

柚木 ダガー賞の受賞おめでとうございます。完璧なスピーチでしたね。素晴らしかったです。

王谷 ありがとうございます。事前に一生懸命スマホで書きました。

柚木 授賞パーティーはどうでした?

王谷 ロンドン中心地のホルボーン駅の近く、De Vere Grand Connaught Roomsというものすごく豪華な建物でおこなわれました。中に入っていくとハリウッド式のサテンドレスの人や、明らかに今からパーティーだという一群がいたので後をついていったんです。そしたら会場はピンクと紫のネオンがギラギラで、ハウスミュージックがドゥンドゥン鳴っていて、シャンパンがアゲアゲに配られていて……。

柚木 ギラギラ、ドゥンドゥン、アゲアゲ……。

王谷 どうやらそこはダイヤモンド業界のパーティー会場だったようで、「ダガー賞は別のフロアです」ということでした。ダガー賞のほうは作家、編集者、出版関係者だけが集まって、ダイヤモンド業界よりはおとなしめでしたけど、ディナー会場の手前のウェイティングルームで百デシベルくらいの声量でしゃべってるんですよ。圧倒されました。

柚木 ディナーをしながら選考結果の発表を待つんですか?

王谷 そうですね。七時から九時がコースディナーの予定で、ある程度コースが進んでから発表されました。(スマホを取り出しながら)写真がありますよ。

柚木 けっこうクラシカルなんですね。テーブルクロスが黒だ。

王谷 これは前菜のテリーヌ。このエアーズロックみたいなのがメインの牛ステーキ。これがデザートのパンナコッタなんですけど、カフェオレボウルくらいのデカい器で出てきたんですよ。

柚木 ほんとだ。文学賞にちなんだメニューというわけでもないんですね。

王谷 そうですね、よくある結婚披露宴みたいでした。

柚木 パーティーの始まりに「トゥデイッ! イズッ! ダガーズッ! アワードッ! ナイトッ!」みたいなことは?

王谷 ありました。MCの前口上のような、スタンダップコメディっぽい語りが五分以上は続きましたね。

柚木 ファイナリスト同士がおたがいの本について小粋な会話をしたり?

王谷 テーブルが離れていたので会話はなかったです。私は英語を聞き取ることはできるんですけど、話せないんです。だから海外の方と話していると「こいつはこっちの言ってることはわかってるっぽいのに、なにも返してこないのはなぜなんだ」みたいに不審がられます。

柚木 王谷さん、映画は日本語字幕で見ます?

王谷 はい、日本語字幕に原語の音声です。

柚木 やっぱりそうですよね。だから耳が英語に慣れているんだと思う。私はずっと吹替で見てきたんです。だから聞き取れないんだけど、伝えることはものすごく得意です。吹替っぽい日本語の話し方ってあるじゃないですか。

王谷 ありますね、演技がかった口ぶりで。

柚木 ああいう吹替演技を英語に置き換えていくんです。今年五月にオセアニアの文学ツアーに行ったとき、向こうの人たちが「『ミッドナイト・ダイナー』(「深夜食堂」)のカオル・コバヤシ(小林薫)は本当にセクシー! 日本人のシニア男性はみんなああなの?」と言うんですよ。吹替っぽく返事すると「んー、そんなことは全然ないかな。でもみんなの気持ちはわかる。私ね、アメリカの優れた映画を見すぎたせいで、アメリカ人は全員リベラルだと思ってたの、トランプが勝つまでは!」これを英語に置き換えて、「アイ・ビリーブ・オール・アメリカンズ・ワー・リベラル、アンティル・トランプ・ウォン!」日本語で読み聞きしてきた外国語の蓄積でなんとかなります。

王谷 いいですね。私がロンドンで話しかけられたのは、カフェの外で煙草を吸ってたら近づいてきた紳士だけでした。「マダム、煙草を一本くれませんか」と言うから三、四本渡したら、「ありがとう。よい一日を」って。それが唯一のスモールトーク。

柚木 素敵じゃないですか。私なんて行きずりのスモールトークで生きてますよ。

王谷 私は見た目が怖いから話しかけられないというのもあるんです。大阪に一人旅しても誰からも話しかけられないという、奇跡の人間です。

柚木 大阪で?! それはちょっとすごい。

王谷 これはちょっとアビリティじゃないかと思ってます。

柚木 うん、強みですよね。

王谷 でもロンドンに行く前は柚木さんのインスタを見たりポッドキャストを聴いて、参考にしようとしてたんです。私はダガー賞にノミネートされるまでは、「どうやって食べてるんですか」と編集者から言われるくらい凪のような作家生活だったのに、突如として取材が増えて少しパニックになった。そのとき、取材を精力的にこなしている作家にあやかりたいと思って、頭に浮かんだのが柚木さんでした。

柚木 王谷さんはそのままでいいですよ。私はしゃべるのが異様に好きなんです。英語版の訳者の方とはお会いしました?

王谷 はい、サム・ベットさんとはロンドンで何日か一緒に行動しました。すごく明るくて元気で、陽キャでした。

柚木 海外の文学関係者って陽キャが多くないですか? 私は自分が落選した文学賞のパーティーでも出席したいタイプなんですけど、日本だと変わってると言われます。日本の文学界はシャイな人が多い。

王谷 それはダガーの会場でも感じました。みんな陽気でガンガン話してて、日本の文芸関係のパーティーとは雰囲気がまったく違う。

柚木 オセアニアツアーのときも、ホテルの朝食バイキングでトーストのためのバターを取っていたら、気のいいおっちゃんみたいな人が現れて「おれの娘があんたのファンなんだ! 一緒にバターを持って写真を撮らないか?」と。そのまま話してたら、その人はジェノサイドのことを書いてる作家らしくて、「おれたちの国は植民地で本当にひどいことをしただろ。だからジェノサイドについて書くことがおれの義務だと思ってる。麻子の国はどうか?」と言うんですね。私はさっきの吹替方式で「多くの日本人が見ざる聞かざるをインテリジェンスだと思ってるの。サイレント・イズ・ゴールデン? ノー、ノー。ゴールデン・イズ・ゴールデン、サイレント・イズ・サイレント。アイ・ラブ・ゴールデン!」と言った。そしたら「麻子って本当にゴキゲンなやつだ!」って、話が弾んでいきました。後から知ったんですけど、その人は(フィリップ・)サンズさんといって、英国ペンクラブの元会長でした。他にも、去年のブッカー賞受賞者のサマンサ(・ハーヴェイ)や、ノミニーだったヤエル(・ファン・デル・ウォウデン)など、みんな普通に話しかけてくれる。

王谷 なんでしょう、日本が陰気すぎるのかな。

柚木 話を聞くとみんな壮絶な目に遭ってるんだけど、それを軽い調子で話すんですよね。あるジャーナリストは、「ぼくはアメリカと中国から入国拒否をくらって、アメリカの空港で帰された。麻子もアメリカで捕まるタイプだね。だから麻子、スマホは2台持つんだ。履歴のない新しいスマホじゃないとアメリカには入れないよ」と笑いながら言ってた。

王谷 わりとシャレにならないですよね。『ババヤガの夜』がラムダ賞にノミネートされて、10月に結果が発表されるんですけど(後日注記*残念ながら「ラムダ賞」受賞は叶いませんでした)、万が一アメリカに行くことになったら私は入国させてもらえないかもしれない。

柚木 今のアメリカの状況はひどいですもんね……。あのジャーナリストの彼がここにいたら、「晶、スマホ2台持ちだ!」って背中を叩いてくれると思う。

ロンドンにて

王谷 空港でも街の本屋さんでも、ロンドンのいたるところで『BUTTER』を見ましたよ。

柚木 まるでマルチバース。こんなことあるのかなって今も信じられないです。

王谷 ご自身でピンときてないですか?

柚木 はい。英訳者のポリー・バートンが、たぶん日本でいうと岸本佐知子さんみたいな、この訳者が訳したものなら全部読みたいというふうな人気のある存在なんです。それにすでにイギリスでは、日本人の3、40代の女性作家の小説が流行っていたから。

王谷 7、8年前、村田沙耶香さんの『コンビニ人間』あたりからですね。

柚木 それとイギリスって、格差社会だし差別問題もあるけど、本を読む時間をいっぱいとる。

王谷 私もそれは感じました。ロンドンの大きめの公園に行くと、若いカップルが寝転がって分厚いペーパーバックを読んでいるという、ゲッティのイメージフォトみたいな光景がごろごろ転がっていた。読書が娯楽として溶けこんでいましたね。

柚木 スマホみたいなものですよね。でも日本で読書特集なんかを見ていると、「あなたはそれだけの本を読んだんだから、それなりに立派な人間なんですよね?」みたいなプレッシャーを与えているように感じる。あと読書会をやるとだいたい仕切り屋の中高年男性が現れて、「この本を読むなら、あの本も読まなきゃダメですよ」とか言ってくる。

王谷 読書のハードルを上げてしまう。

柚木 そうなんです。「本を読むことで得たものは?」ってときどき訊かれるけど、私はいつも答えに窮してしまう。「素敵な自分になれる」「心が綺麗になる」「勉強ができるようになる」なんて言われるけど、それって今は本が売れないから、本のポジティブキャンペーンをしなきゃいけなくなっているんだと思うんですよ。

王谷 損得勘定に訴えている。

柚木 『BUTTER』のインタビューでも、日本だと「今、生きづらさを抱える女性に寄り添うとき、どんな言葉をかけたいですか?」というような質問が集中します。「この作家はあなたにリターンをもたらす人間ですよ」というふうにメディアは宣伝したいんですよね。イギリスだとそのポジティブキャンペーンが必要ないから、「人を殺すとき、どんな食べ物に毒を入れたい?」なんて訊かれる。「殺す人数によるかな」と答えたら、「あはは、あんたって最高!」みたいに爆笑だった。そうかと思えば「日本の政治の問題点は?」とか急に訊いてくる。でもそのほうが答えやすい。王谷さんはどんなことを訊かれましたか?

王谷 私が受けたのは日本のメディアのインタビューだけで、現地メディアはなかったです。私は柚木さんと逆ですね。イギリスやアメリカで、評価は高いけれども、あまり売れない。

柚木 言われてみると、ロンドンで王谷さんの本を見たのは書店のミステリーやクライムのコーナーで、私みたいに20%オフのシールが貼られたりコンビニに置かれたりはなかった。20%オフはちょっとショックだったけど、イギリスは再販制がないからしょうがないですね。王谷さんの本はそれだけ通好みで、プロの読み手から評価されてるんじゃないですか?

王谷 批評家ウケはよくて読者ウケはそれほどでもない、というパターンに入っている気がします。なぜ自分が海外で評価されているか、じつは私もピンときていません。『ババヤガの夜』はヤクザでクィアで、書いている本人も一見すると日本人女性のステレオタイプではないから、〈多様性枠〉に入れられたんだろうと、いつどこに行っても感じています。

柚木 〈多様性枠〉は少し躊躇しますね。でも評価されているのは作品だから。

アイス・エイジ

王谷 私も柚木さんも1981年生まれ。女子校出身という共通点もあります。ただ私は公立の高校で、経済的に余裕のない子が集まりやすい女子校でした。私は高校卒業後は就活もせずふらふらして、経済的にはずっと底辺を歩いてました。だから逆に「就活で100社落ちた」みたいな氷河期世代の挫折感がなかった。でも、私自身は日雇いの派遣とかで食いつないでいたんですが、大学に進学した友人たちが就活でげっそり疲れているのを見て、どうして真面目にやってる彼女たちがこんな目に遭わなきゃいけないんだって憤りを感じました。それに派遣の世界にいると、いわゆるブラック企業で使い潰されてドロップアウトした同世代の人たちが流れてくることがあって、最悪な状況になっているというのは肌で感じていました。

柚木 私は女子校から四大卒というお花畑にいたんです。だから、自分が50社くらい面接で落ちて、初めて厳しさを知るというあまちゃんで……それでも自分が社会人生活をスタートしたとき、世の中にあまり歓迎されてないんだなというのを骨身に沁みて感じました。篠田節子さんの小説など、80年代に書かれたお仕事小説には「ここではない世界がまだある」という希望の感触があるんだけど、今のお仕事小説は「ここでなんとかやらなきゃいけない」というサバイブ一本なんですよね。

王谷 しがみついていかないといけない。

柚木 それは経験的に理解できますよね。私たちにどんな世代的な共通点があるのかわからないけど、オセアニアの文学者たちがおもしろいことを言ってました。日本の50代以上の女性作家たち、多和田葉子さん、小川洋子さん、川上弘美さんたちの小説の根底に、地震へのおそれを感じるそうです。オセアニアには水害はあるけど地震はない。だから私なんかが「今ちょっと揺れたね」とか「南海トラフって来るのかな」とか日常的に言ってる姿は、「明日すべてを失うかもしれない土地で、とんでもないアイス・エイジを生き抜いて、しかも外国人ヘイトと女性差別もひどい国で、麻子は今日も笑ってアイドルの話をしてる。なんて強いんだ。どういう精神構造なんだ」と映るようなんですね。こういうのは海外の人が言語化してくれたほうがわかりやすいかもしれない。

王谷 そうですね。

柚木 ハン・ガンさんが世界的に評価されたのも、韓国の言論環境のもと、フェミニズムに根ざした作品を発表しつづけてきた、勇気への評価もあるような気がしています。

王谷 海外評を読んでないのでわからないですけど、私も勇気の面から評価されているだろうと感じています。日本国内でオープンリーゲイの作家というと、私と李琴峰さんほか数人しか思いつかないくらい少ない。これは世界的にみたら珍しいことです。だから、そんな差別的な環境でよく書いた、と讃えられたところがあると思う。あるいは非正規労働についての描写も、海外から評価されやすかったかもしれない。

柚木 ヤクザだけでもびっくりなんじゃないですかね。

王谷 ヤバいと思われているでしょうね。海外でヤクザのイメージというと、北野武の映画、ちょっとオタクな人たちには三池崇史の映画や「龍が如く」あたりも入ってくる。そこには若干のオリエンタリズムも含まれていて、そういう固定観念の延長で『ババヤガの夜』も受け入れられた。それと、バイオレンスの描写がすごいとよく言われるんです。私としてはそれほどでもないだろうと思うんですけど、女性が書いているということで、いろんな役が乗っかって数え役満になったんだと思います。

柚木 王谷さんって、すごい冷静なんですね。ダガー賞側から授賞理由の説明はなかったですか?

王谷 講評は一応あって、『ババヤガの夜』はビザール・ラブ・ストーリーだとはっきり言われました。日本よりもかなり明確にクィアの物語として読まれている。ただ私としてはラブ・ストーリーを打ち出したつもりはなかったので、そこは少し意外でした。逆にもっとコテコテのレズビアンロマンスを期待している読者からは、「ちょっと薄い」とコメントされたりしてます。全体的にはクィアスリラーみたいなジャンルに入れられていると感じます。柚木さんは、日本とイギリスで読まれ方の違いを感じますか?

柚木 イギリスだとフェミニズムの物語だと思われていますね。ニューヨーク・タイムズのインタビューでもフェミニズムについて詳しく訊かれました。うれしいことです。

私はコージー・ミステリが好きで、古今東西のコージーのなかでも特にアメリカ郊外のコージーが好きなんです。主人公の主婦がキャセロール料理を持ってお隣に行くと、死体を発見。やがて殺人の容疑者として浮上したのは、コブラーの

研究会で出会ったあの人だった。「彼のこ

とはよく知らないけど、あんなに美味しいコブラーをつくる人が殺人犯なわけがない。私が彼のアリバイを立証するわ!」いざ主人公が立ち上がる―これがコージー・ミステリの原理です。

王谷 おもしろいですね。

柚木 誰も信じていない人を自分だけは信じる、その理由が食べものに関わるというのがおもしろい。アガサ・クリスティもコージー・ミステリ風のものを書いてるし、イギリスではコージー・ミステリはよく読まれてきました。私の小説はコージーのジャンルとして受け入れられたのかなと思ったんですよね。

王谷 なるほど、殺人×フェミニズム。

柚木 そう。私は日本のことばかり考えてきたと思ってたんですけど、『BUTTER』がイギリスでヒットしたおかげで、自分がイギリスの小説をいっぱい読んできたことを思い出した。それは大きな収穫でした。

海外で読まれるということ

柚木 ダガー賞のあと、書くものに変化はありそうですか?

王谷 これまで海外を舞台にした短編を何本か書いたことはあって、その短編自体は気に入っているんですけど、行ったことも住んだこともない場所を書くのは原稿用紙で50枚が限界というのが自分のなかの基準です。長編は日本を舞台に日本で書いていくと思います。それに私はローカル都市小説が好きで、つくづく地面に根づいた物語を書いていくしかない性分なんだな、と。だから海外での評判を狙っていくような書き方は、作風的に難しい気がしています。柚木さんは?

柚木 私は今、幇間の旦那をやっているんです。幇間というのはいわゆる太鼓持ち、男芸者とも呼ばれます。お座敷でお客さんや芸者さんを盛り上げる職業のことで、男性しかいませんでした。今日本に6人の幇間がいるんですけど、そのうちの一人が史上初の女性幇間。桜川七太郎さんといって、私がいた女子校の系列の大学を卒業していて、年下です。そして幇間の女性が史上初なら、女性幇間の女性旦那も史上初じゃないかということで、私は七太郎さんの旦那となるべく名乗り出ました。

王谷 すごいですね。

柚木 文献を読んだり、関係者に話を聞いています。遊郭はホモソーシャルで性加害の温床でしたが、そこから生まれたお座敷文化を今七太郎さんたちはアップデートしようとしている。噂で聞いたところ、芸者さんたちは今、海外から来る女性客をとても歓迎しているんです。旅行でやってきた女性たちは常連客にはなりえないけど、金払いがよくて、ちゃんと着物を見てくれて、絶対にセクハラしないし、無茶な同伴に付き合わされることもない。こういう話がいっぱいあるので、いつか小説にしたいです。海外にも出したいですね。海外では聞いたことのない話ばかりだと思うから。

王谷 日本でもなかなか聞かないですよ(笑)。

柚木 そうか、そうですね(笑)。

王谷 『BUTTER』の次の翻訳は決まっていますか?

柚木 次は『ナイルパーチの女子会』で、「HOOKED」という英題をイギリスのチームが考えてくれました。「釣り針にかかった」「執着」「夢中」という三つの意味があるそうです。今、訳者のポリーが頑張って訳してくれているんですけど、女の子が芋けんぴで男の子を刺して流血するというシーンがあって……。

王谷 芋けんぴ?

柚木 そう。「スイートポテトをキャンディードしたものがナイフみたいに刺さるわけない」とポリーは言うんですけど、「いや、それが刺さるんだって」と(笑)。芋けんぴをどう訳すか、大きな壁が現れました。

王谷 微妙なローカルアイテムですよね。『ババヤガの夜』も博多人形や缶コーヒーのニュアンスについて、サムさんから質問がきました。たしかにそのままだと通じない。

柚木 さっきの話の地震と同じで、自分たちでは気づかないけど、海外の人から言われるとわかりはじめますね。

王谷 芋けんぴに似た海外のお菓子って思いつかないですね。置き換えられない。

柚木 でもポリーは完璧な訳を考えついたらしいです。「まだ秘密よ」と言ってたので、私も楽しみに待っています。

若い作家たちへ

―お二人のご活躍を契機として、今後ますます、現代の日本文学への注目が高まっていくのではないかと思います。おふたりに憧れる、日本の若い作家たちも多いと思いますが……。

王谷 ひとつは「真面目にやるしかない」。もうひとつは「偏りながら偏るな」。作家は偏ることも必要だけれども、偏らない見方も同時にできないといけない。視野の広い部分と狭い部分を同時にもつということかもしれません。そうじゃないと大きな射程でヒットする作品はできないと思うので、いつも自分に言い聞かせています。

柚木 王谷さんの小説は、宇宙と指の毛を交互に見るような、視点がミクロとマクロを行ったり来たりするところが好きです。映画『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』みたいに多次元を感じさせてくれる。だからすごく納得のいく言葉です。

王谷 さらにひとつ付け加えるなら、私はダガー賞を自分の努力でとった気がしていなくて、だから自分の顔を出すのは嫌だと思っていたんです。だけど私のような変わった人間が作家をやっているのを知ることで、若い人が自分にもできると思ったり、クィアな若者が希望をもてたりしたらうれしいです。

柚木 日本の文学界は、ただでさえ諦めていく新人作家が多いうえに、今は出版部数も売上も減って、心が折れやすくなっている。そこで先日、私は日本文藝家協会で新人作家に向けて魂の講座をおこないました。孤軍奮闘だけが作家の命ではありません。税金のことを学びましょう。駆け込む場所を知りましょう。そんな講座を要約した「歌」もつくりました。ご興味のある作家さんがいましたら、ぜひ聴いていただきたいので、お声がけください。

王谷 若者が盛り上がってくれないと、どのジャンルも衰退しますからね。

柚木 はい。私も失敗ばかりですが、若い人にとって文学界が失敗しても許される空気になるといいな。少しでも若い人たちが気楽になってくれるといいです。

(2025年8月7日収録)