単行本 - 文藝

文芸季評 山本貴光「文態百版」:2018年3月〜2018年5月

山本貴光

2018.08.01

初出=「文藝」2018年秋季号

(第1回はこちら)

1 全体の傾向

文芸時評はなにを対象とすればよいか。その境界線を自明視せず、考えながら探ってゆこう。前回、そのように述べた。ただし、いきなりあれもこれもと見るわけにはいかないので、まずはいわゆる五大文芸誌「群像」「新潮」「すばる」「文學界」「文藝」を最初の対象に選んだのだった。

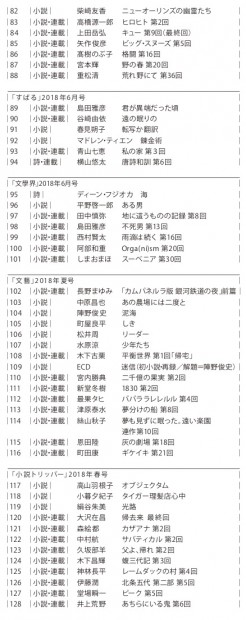

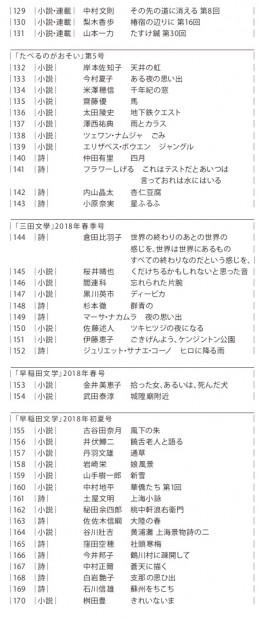

今回から少しずつ観察範囲を広げる。上の五誌に加えて「小説トリッパー」「たべるのがおそい」「三田文學」「早稲田文学」の四誌を加えよう。そこでこれらの九誌に掲載された文章のうち、文芸作品(詩、小説、ノンフィクション)をリストにしてみた。全部で一七〇作品である。このリストは、例によってみなさんの読書の手がかりになればと念じてこしらえている。未読の興味ある作品を発見する一助としてご覧いただければ幸いだ。

もしこれに加えて各文芸誌の電子版があり、あるいは作品単位でばら売りしていれば、こうしたリストに沿って興味の赴くままに読む、といった作品との遭遇もありうる(ただしその場合、あれこれを一冊に集めてこその雑誌とはなにかという話にもなる)。あるいは作品ごとに冒頭一ページずつ試し読みできるだけでもよいかもしれない(いまこれを電子版制作のコストを無視して述べる)。それはそうと、月刊や季刊の雑誌について、一から三カ月遅れて紹介する本季評にとっては、「どうぞこれをお手にとってください」と言いづらい環境であるのは否めない。

文芸誌がより多くの読者と出会うための理想的な環境や形態とはどのようなものか、という課題についてはここでも機会あるつど考えてみたいと念じている。そういう意味では「新潮」が行った上田岳弘「キュー」の雑誌とウェブへの同時連載の試みが、どのような結果になったか興味あるところである。

さて、これも前回と同じように、作品の割合について大雑把ではあるけれど、傾向を見ておこう。これらの雑誌には総じてなにが掲載されているのか。

全部で六四六作品が掲載されている。その内訳を多い順に並べると、評論:二九〇(四四・九%)、小説:一四八(二二・九%)、エッセイ:一三八(二一・四%)、詩:二一(三・三%)、ノンフィクション:一(〇・二%)といった具合(その他は略)である。評論(書評を含む)が最も多く、小説、エッセイと続き、この三つで全体の約八九%を占める。ここで主に注目する小説については長さを無視して数えており、改めて言えば、九誌三カ月分で約一五〇作品発表されている勘定である。

翻訳は全体で九作品。また、同時代のものではない作品として、川端康成、坂口安吾の「新発掘」された小説(「新潮」四月号)、それから一九四四年、戦時下の上海にあった大陸新報社が刊行したという月刊総合雑誌『大陸』から武田泰淳、井伏鱒二、丹羽文雄他の作品の再録(「早稲田文学」春号、初夏号)があった。文学史に関心のある向きは覗いておいて損はない。それにしても、こうした発見・発掘の知らせが届くつど、私たちはいまだ過去に書かれた文芸の全体を把握しているわけではないのだ、というこれまた当たり前といえば当たり前のことを思い出させられる。つい最近も、漱石がロンドン留学時代に書いたハガキが新たに発見されたと報じられた。

特集としては、次のものがあった。

・デビュー50周年記念特集「金井美恵子なんかこわくない」(「早稲田文学」春号)

・特集「戦時下上海の日本語総合雑誌『大陸』再発見」(「早稲田文学」初夏号)

・特集「イギリス小説の」(「三田文學」春季号)

・特集「死ぬまでに絶対読みたい名著」(「文學界」四月号)

・特集「挑戦する現代作家たち」(「すばる」四月号)

・特集「ぼくとフェミニズム」(「すばる」五月号)

・特集「歩く」(「すばる」六月号)

文芸以外の特集に注目しておこう。「文學界」四月号では、ルソー、ニーチェ、フロイト、アーレント、フーコー、丸山眞男、西田幾多郎、小林秀雄の八人による人文書が取り上げられている。なぜこの八人かという意図が分かるとよかったように思う。

「すばる」五月号は、川上未映子責任編集「早稲田文学増刊 女性号」(二〇一七年九月)やMe Too運動へのレスポンスという面もあるのだろう。たくさんのエッセイ、対談、評論、小説が載っているなかで刮目したいのは、武田砂鉄「「いつもの構図」を脱却する」だ。写真をはじめとする各種メディアで構図を作る際、女性たちが一種の飾りや引き立て役として、どのように利用されているかについて、ご自分の対談で撮影された写真を含め、具体的に検討している。こうした着眼を梃子にして、無自覚を一つ一つ目に見えるようにしてゆく作業は不可欠である。

2 ものを読む快楽

作品のほうに目を向けよう。掲載された全文章のうち、小説、詩、ノンフィクションは計一七〇作品。率直に言えば、これら(を含む文芸九誌全体)を余さず読むのは少々しんどい作業だった。詩や小説を読むのはむしろ好きである。だが、仕事として読む以上、途中で止めたいと感じても最後まで読む。雨の日も風の日もひたすら読む(そうしないと間に合わない)。というのは、本連載を開始するにあたって自分で勝手に設定した掟なのだけれど。ともあれ、そのように読んでみて痛感するのは、当たり前のことながら評者もまた人間であり、それまでの経験の積み重ねによって否応なく好みを持っているということである。

そうした読解の途中でものを読む快楽について考えさせられもする。私の場合、書けば単純なことばかりである。できれば冒頭から「なにが起きるのだろう」「どこへ連れていかれるんだろう」と思いたい。「(すでに多様な実験が行われた後ではあるけれど)文章でしかできないどんな実験が行われようとしているのだろう」と期待したい。「なんということのない静かな生活が描かれているだけなのになぜこんなに読ませるのだろう」「ああ、この作品を読んだあとでは世界が少し違って見える」と感嘆したい。「なにを言っているのかよく分からないのに、音の気持ちよさで読んでしまうじゃないですか」と笑ってしまいたい。読んでいるあいだ、仕事であることも忘れて気づけばしまいまで読んでしまったという体験をしたい、などなど……。

そういう意味で、近頃ちょっとした驚きをもって読んだのは、「数学セミナー」四月号から始まった永田紅+横山明日希「数学短歌の時間」だった。実験という観点で興味を引かれるものだ。読者から募った数学短歌を掲載している。例えばこんな具合。

「壁にある時計の針のベクトルはゼロにはならず我を追い立つ」

(紙鶴翁『数学セミナー』二〇一八年六月号)

時計の針をベクトル(向きをもった大きさを表す概念で矢印でも表現される)に喩えている。短歌という音の制限に加えて数学の言葉を織り込むという二つの条件で書かれているわけだ。こんなところにも文芸が、という一例として記録しておきたい。ここにペンギンブックスから出ていた科学にかんする詩のアンソロジー『科学の詩(Poems of Science)』を並べておこう。

3 虚実の入れ子細工

仮に「文芸」というものを、言葉で組み立てられた文による芸術(art=ars=制作術・制作物)と捉えるなら、それはいわゆる文学の世界のみならず、いたるところにある。というよりも、すべては文芸とも言える。そんないい加減な! とおりを受けそうだが、わりと本気でそう考えている。詩や小説はもちろんのこと、宗教の経典も、歴史文書も(先頃イヴァン・ジャブロンカの『歴史は現代文学である』が邦訳された)、自然科学や数学の論文も、法律の文章も、ゲーム中に表示されるメッセージ・テキストも、広告のキャッチコピーも、プログラムコードも、これすべて文芸であると言ってみたい。

夏目漱石が『文学論』(一九〇七)で、読む者の情緒を動かす文章こそが文学(文芸)であると述べたことを、愚直に受け取ってみるつもりである。ただし、彼は科学論文や哲学の文章は、読者の情緒を動かさないと仮定していたようだが、この点は検討が必要である。科学論文に指摘された自然に潜む法則性や数式の展開に触れて、その美しさに心動かされる人もある。そんなことを言えば、たいていの文章によって誰かが情緒を揺り動かされるだろう。それを文芸であると定義したところで、あまり意味はないのではないか。そう考える人がいても不思議ではない。

では、見方を変えてみよう。私たちはある文章を読んで、「これは文芸だ」「これは文芸ではない」ということを、いったいどのように区別しているものだろうか。例えば、事実を述べた文章かそうでないか、虚実で区別している。と言いたくなるかもしれない。どうだろう。今季発表された新作小説に好例がある。

高橋源一郎「ヒロヒト」(「新潮」四月号より連載)は、『昭和天皇実録』(東京書籍)の引用から始まる。連載第一回では、ヒロヒトがミナカタクマグスの話を聴きたいといって会いにゆく「ご進講」の逸話が述べられている。ここに記された文章のどこまでが「事実」に基づくもので、どこからが作家による「虚構」なのか。もちろん、ヒロヒトとクマグスが交わす会話が、見てきたように具体的に記されているのを見れば、人によってはそこまで詳しい記録はないはずで、従ってこの部分は虚構であると考えるだろう。だが人によっては、これもまたなんらかの記録に残っていた会話をここに採録しているのだと考えるかもしれない。いずれにしても、読者は自分の脳裏にある記憶(知識)と照合して、時には自分の記憶違いを疑い、時には書かれていることが作り話だと思いと、文章ごとにそうした判断をすることになる。

他方で、かつて『日本文学盛衰史』で虚々実々をまぜこんでみせたりもした小説家である高橋源一郎が文芸誌である「新潮」に書いた、という文脈(パラテクスト=文章を取り囲む諸要素)からこれを創作物であると考えたくなる。では、この文章が著者名を伏せて別の場所に掲載されていたらどうか。それでも人はみな、これが小説であると断定するだろうか。自分はなにを読んでいると感じるだろうか。

これに関連して同様に興味深いのは、去年翻訳が刊行されたルスタム・カーツ『ソヴィエト・ファンタスチカの歴史』(梅村博昭訳、共和国)だ。ソヴィエト連邦におけるSFと幻想文学の歴史を説いたという体裁のこの本では、レーニンやスターリンが月の軍事的利用に関心を抱いていたという話がまことしやかに書かれている。登場する人物の写真もそれらしく掲載されており、実際に同書を歴史書であると思い込んだ人もあったらしい。ただし、他の文献とつきあわせたり、使われている写真に見覚えがあったりすれば、それがつくり話であると分かるだろう。といっても邦訳版の帯には「反革命的メタメタフィクション」と、これが虚構である旨、示されているので、帯文を疑ってかかるのでなければ「ともあれこれはフィクションなのね」という姿勢で読むことになる。

こんな具合に、どうかすると虚実が分からなくなる文章は、読者が持っている記憶を逆手にとっているわけである。見方を変えると、もしヒロヒトやクマグスと言われてピンと来ない読者がいるとすれば、そうした幻惑の効果は生じづらくなる。こうした実在の人物の名前や歴史的な出来事だけでなく、言葉一般が同様の効果をもちうる。

4 記憶に残る

時間と紙幅が許せば、一七○作品のすべてについてコメントを書くのが理想である。そういうわけにはいかないため、誠に不本意ながら前回同様、一七○の作品を読んだ後で、先に触れたもの以外で強く記憶に残った作品について述べることにする。それ以外を評価しないという意味ではない。

「独創性」と「記憶に残る」という二点を作品募集の選考基準として掲げている「たべるのがおそい」(西崎憲編集、書肆侃侃房)は、実際記憶に残る作品が多い。第五号では、とりわけ今村夏子「ある夜の思い出」が印象に残る。

学校を卒業して一五年間無職の「わたし」は、父から働けと言われるのにもめげず、朝から晩まで寝そべって過ごしている。と、冒頭二段落までは、怠惰に暮らしたい「わたし」の状況が描かれており、それだけならよくある話のようでもある。だが、「いつも腹這いで過ごすことを心掛けていた」という第三段落をなにかの喩えだと思って読み進めると、第四段落で「わたし」が文字通り腹這いで暮らしており、トイレに行くにも床を這っていると書かれるあたりから様子がおかしくなる。どうなるのかと見ていると、父に追い回された挙げ句、這ったまま外に出て行ってしまう。てっきり人間だと思っていたが、「わたし」は人間以外の存在なのかもしれない。と、ただ「わたし」が腹這いで行動するというだけのことが気になって読まされてしまう。

古谷田奈月「風下の朱」(「早稲田文学」初夏号)は、どうやら在校生が女性だけの大学の野球部に新入部員として入った「私」が、他に三人しかいない先輩部員たちと野球を通じて交わる話だ。部長の侑希美さんは、瘴気に満ちた大学で「健康な子」だけを勧誘したいと考えている。たくさんの部員を擁するソフトボール部との確執や、四人の関係の変化などの見所もあるけれど、ここで目を向けておきたいのは野球の位置づけだ。四人しか部員がおらず、練習をするのもただの空き地。にもかかわらず、そこは大学から隔離され、「そこでは野球だけをしていればよく、それ以外の行いはむしろ忌避され、私たちの共通点さえ一つきりになる」場所だ。野球をするとき、そのルールによって選手は行動を制限される。裏返してみれば、それ以外のことは余計なもの、ノイズとして除外される。ある種の儀式と同じようにフィールドでは野球に関係のある要素だけがいってみれば純化されることになる。瘴気に満ちた大学、その瘴気にあてられて病に罹っている大半の学生たちから切り離された聖なる場所として野球場(空き地)があり、健康な女たちの執り行う儀式のようなものとして野球がある。ただし、部長がこの点にこだわるあまり破綻を来すことにもなるのだが。

黒田夏子「こよみがえし/台木の花/もやだまり」(「新潮」五月号)は、一読して腑に落ちないのに、イヤになって放り出したくなるでもなく、むしろいつも自分がものを黙読する速さで目を動かすから読みづらいのではないかという気がしてくる。なにかこちらの脳に文字列が侵入して、普段とは違う働きを引き起こされているような感覚になる。ひらがなが多いせいか、文字を塊として認識しづらいのだろう。これは音読して耳から入れたほうが分かりやすいのではないかと思わされる。三作並ぶうちの三つ目「もやだまり」の冒頭はこんなふう。黙読と音読を比べられたい。原文は横組であり、それを縦組にした以下の引用とはその点で読み心地がちがうことをお断りしておこう。

〔「Web河出」版追記:『文藝』の本稿は縦組であり、原文が横組の「もやだまり」を同誌の組み方にあわせて縦組にしたため、上記のように書いた。ここでは以下の引用箇所は原文と同じく横組である。〕

「そのひとがすでに非在なのかどうかを、てがみ文の時制からおしはかろうとするが、さしだし人のほうでもまた、うけとり人がどこまでどう知っているともいないともふたしかなままに書いているけはいで……」

「おしはかろうとするが」「いるともいないともふたしかなままに」と、ひらがなばかりがつづくと、めはどこをよんでいるのかというとっかかりをみうしないがちになる。音読しながら読む場合、楽譜をみながらピアノの鍵盤を叩くような案配で、目で見て発声、発声しながら次の文字を目で見て発声……というサイクルを目と口で共同作業として進めるような状態になる。そして私の場合、黙読と比べて目が滑らず着実に読める。

これを漢字に直してみる。

「その人が既に非在なのかどうかを、手紙文の時制から推し量ろうとするが、差し出し人の方でもまた、受け取り人がどこまでどう知っているともいないとも不確かなままに書いている気配で……」

漢字は視覚的に文字を塊として認識させてくれるのを実感できる。ただし、形や文字を認識しやすくなることと、その文字列がもたらす意味をよく理解できることとは別である。という次第もこの文章を読むと感得されてくる。

手紙の差し出し人と受け取り人がいるようだ。主体は手紙の受け取り人なのだろう。冒頭の「その人」とは私の読み違いでなければ、手紙の差し出し人である。手紙を受け取った人が、その手紙から差し出し人について推測しようとする場面だ。これも一読しただけではそのように理解しきれないかもしれない。結果的に、ゆっくりと詩を朗読するように、パズルを解くようにして味わうことになる。

ひょっとしたら絲山秋子「御社のチャラ男」(「群像」五月号)は、今回触れるなかではあからさまに奇妙なところの少ない小説かもしれない。ジョルジュ食品で営業を担当する「俺」(岡野繁夫)は、仕事が終われば、会社の飲み会などには出ず、できればまっすぐ家に帰りたい男。そんな彼から見た職場の人間模様が綴られるいわば会社員小説である。社員がどんどん辞めるブラック企業で、仕事をしない部長に過労で休職中の同僚、窃盗で捕まる者あり、旧弊に囚われている社長と、会社勤めをしたことがある人なら、「あるある」と思わず首肯しながら読めること請け合いである。

面白いのは入社して十年という「俺」が社長に向ける視線だ。「社長を見ているとあの世代は「男だから」でいろんなことが済んだのだなと思う。絶滅する種だなあと思う。今、現実に見ていてもリアリティがない。ピュアなのかと思ってしまうほど感情表現が下手だ」。いろいろな男の姿が重なって見えるところ。第二回(「群像」六月号)では、話者が池田かな子(24歳)に変わって、第一回の出来事を岡野と別の視点から見ることになる。彼女からすれば、岡野は「じめじめした顔でこちらを観察しているニホンカモシカ」である。他愛もないといえば他愛もない小さな会社内の出来事がどこに運ばれてゆくのか、つい気になるのは、間延びせずに適度に焦点が切り替わってゆく軽快さにある。さて、このうち誰が「御社のチャラ男」なのかはご自分の目で確認していただくとして、一度目にしただけで記憶に刻まれる言葉の組み合わせったらない。

5 文芸的事象の地図を描くために

最後に文芸的事象クロニクルを少し眺めておこう。文学賞の季節というべきか、多くの賞が発表となっている。

一九世紀ポーランドの長編小説、ボレスワフ・プルス『人形』(関口時正訳、未知谷)が、読売文学賞に続いて日本翻訳大賞に輝いた。舞台は一九世紀のワルシャワ。邦訳にして一二〇〇ページのヴォリュームを費やし、没落しつつある士族の娘と彼女に懸想する一財産を築いた商人の男の物語を綴っている。登場するさまざまな社会階層の人物たちの語り口を多様な文体で訳し分けたり、時代にあわせた日本語を選択したりといった訳文の工夫も面白い。それにしても、一〇〇年以上前のポーランドの小説が、このようにして二一世紀の日本で訳され読まれるとは、文芸のしぶとさを感じさせる出来事である。

他方で「受賞作なし」という結果となった「第一二三回文學界新人賞」について、選考委員の一人である東浩紀は、選評で候補作について「まったくおもしろくない」とした上で、「「つかみ」がない。読者へのサービスがない」。一作を除くと「「このさきなにが起きるのだろう」と感じ」られない。「最初から読者の好意と忍耐をアテにしている。自分の小説が「読まれる」ものだと確信している」と評している(「文學界」五月号)。

これが新人賞の応募作についてのコメントであることに十分注意した上で言えば、ここには商品としての創作物をつくる際の基本的な課題が示されている。私が専門の一つとしているゲーム開発でも同様のことが言える。プレイヤーが先を見たいと感じるような仕組みをつくる努力を怠れば、山ほどある他のゲームに目移りするだけだ。これは善し悪しの問題ではなく、現在なんらかの創作を行う人間が等しく置かれている環境でもあるだろう。つまり、ネットに接続すれば、無料で楽しめる小説、動画、音楽、ゲームその他の創作物が溢れかえっており、こうしているあいだにもその数はどんどん増え続けている。このとき、無数と言いたくなるほど存在する選択肢のなかから、人はどのようにしてある人の作品に手を伸ばし、最後までつきあうのだろう。しかもそれが有料の商品であるとしたら、というわけである。

冒頭のほうで、文芸誌に発表された個々の作品が、さらに潜在的な読者に届くような仕組みを検討する必要があるのではないかと述べたのは、このような見立てがあるからだった。本稿で毎回全作品リストを提示するのも、ささやかながらその一助となればと考えてのことである。それぞれの作家から見れば、一つの(あるいはいくつかの)自作を提示する場である文芸誌も、読者から見れば、次々と脈絡なく複数の作品が提示される混沌の渦のようなものだ。私自身は、文芸的事象に関して、まだまだ整理が足りていないと感じている。

できれば現在地を教えてくれるマップを用意したい。ネットでの検索だけに頼るのではなく(それはそれで活用するとして)、厖大なデータを分類・整理して、活用できる状態にすること。とりわけ、文芸の歴史のなかに現在の状況を定期的に測定し、位置づけるという作業が必要だと見ている。まずは事実としてどのような作品がどこにあるか、それはどのようなものかということを見てとりやすくするのがよいだろう。肝心なことは、そうした厖大な材料を、人間の身の丈で把握しやすく表現し、操作しやすくすることだ。

いま私は無理を言っているかもしれない。だが、できる範囲でいいから、この場で観測を続け、少しずつ足場を広げながら、誰もが使える文芸のマップをつくりたいと念じている。