文庫 - 人文書

ブーム再燃!? 現代思想界の奇才、ジジェクの主著文庫化そして新刊も!

[解説]大澤真幸

2015.11.23

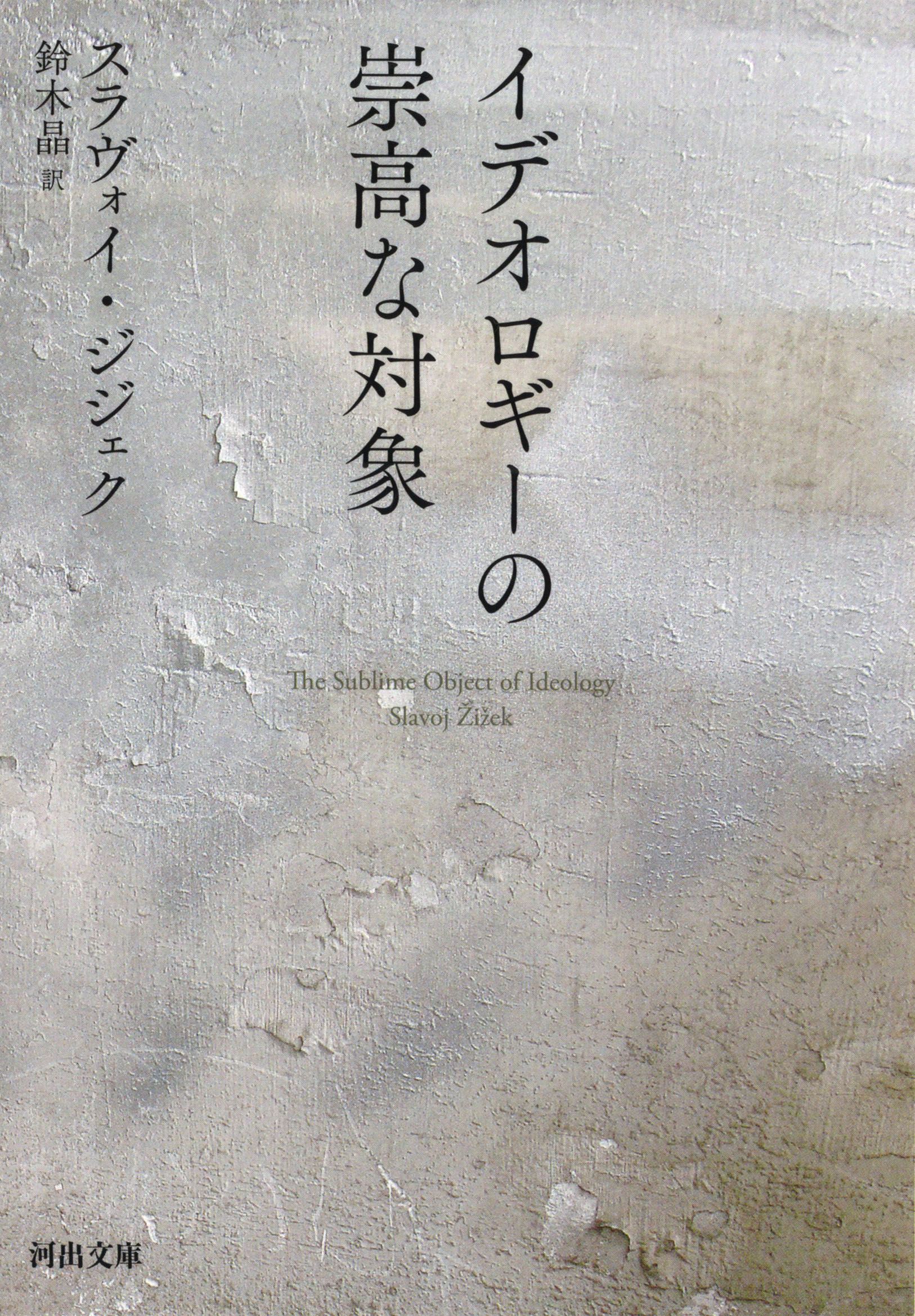

『イデオロギーの崇高な対象』

スラヴォイ・ジジェク 鈴木晶訳

[解説]大澤真幸

「現代思想冬の時代」との言われる昨今ですが、旺盛な執筆活動と現代政治への積極的な発言で独特の光彩を放ち続けてきたのが、スラヴォイ・ジジェクです。河出書房新社ではこの8月にその主著『イデオロギーの崇高な対象』を文庫化、10月には新刊『事件!』を刊行しました。

2000年前後から多くの著作が邦訳されてきた哲学者ですが、若い読者のみなさんには馴染みのない方もいらっしゃるかもしれません。社会学者・大澤真幸さんによる『イデオロギーの崇高な対象』の文庫解説が、格好のジジェク入門にもなっていますので、ここに抜粋してお届けしましょう。

::::::::::::::::::::

スラヴォイ・ジジェク。一九四九年生まれのスロヴェニアの哲学者。

二十世紀の最後の四半世紀は、思想史的には、「サルトル以降」のフランスの哲学者たち、つまり構造主義とポスト構造主義の名のもとに分類されるフランスの哲学者たちが、圧倒的な影響力をもった時代であった。レヴィ=ストロース、ロラン・バルト、ジャック・ラカン、ミシェル・フーコー、ジル・ドゥルーズ、ジャック・デリダといった巨人たちが華々しく活躍し、あらゆる分野の研究者たちの思考を刺激した。ところがふしぎなことに、これらサルトル以降の巨人たちが去ったあと、つまり二十世紀から二十一世紀への転換期のあと、突然、哲学的・思想的に不毛の時代に突入した。知のすべての分野に少なからぬ影響を与えうる巨人的な知性が、ほとんどいなくなってしまったのだ。「サルトル以降」の以降は、哲学的には閑散とした寂しい世界になった。

その砂漠のような哲学の世界に、ヨーロッパの東と西の境界線にあたる地域から――かつてユーゴスラビアの一部だった小さな国から――彗星のように現われたひとりのスターが降り立った。不毛の世界で孤軍奮闘する哲学者、砂漠の中のオアシスのような知性、その意味で時代錯誤的な例外性をもつ学者、それがジジェクである。(中略)

ジジェクの知の魅力の中心は、学究としての独創性や深さと現実の政治や社会へと向かうアクチュアリティとが統合され、相乗的な効果を生んでいるところにある。人は、何のために考え、学問するのか。その答えが、彼のアクチュアルな政治的・社会的応答の中に現れている。

一方で、本書を含むジジェクの諸著作は、哲学や思想史研究として、まちがいなく最高の水準にある。たとえば、ジジェクの思想の重要な部分は、ドイツ観念論が占めている。ドイツ観念論を、またそれ以降のマルクスへと至る思想の展開を、ヘーゲルを中核にして読み解くジジェクの手さばきは、まことに鮮やかである。ヘーゲルは、最も難解な哲学者で、しばしば、それだけで読むと理解できない。そのヘーゲルを、彼よりははるかに分かり易いカントとの関係で読む。カントがどこで限界に至っているのかを正確に、ほとんどピンポイントで見定めた上で、ヘーゲルを読むと、ヘーゲルの謎めいたテーゼが、突然、明晰なものとしてたち現れてくる。カントが、あとほんの少しでヘーゲルだったことがわかり、またヘーゲルは、ほぼカントだったことに気づかされるのだ。そのヘーゲルを規準にして、マルクスを読み直す。普通は、逆立ちのヘーゲルを正しく立て直したのがマルクスだとされているが、逆に、マルクスの方をヘーゲルに差し戻すと、死んだと思われていたマルクスの思想が突然、息を吹き返す。こうした思想史・哲学史の読み直しは、まことにスリリングである。

他方で、ジジェクは、政治的・社会的に常にアクチュアルで、最先端の大衆的な流行や緊急の政治的な課題に、即座に鋭敏に反応してきた。彼は、いわゆる「象牙の塔」で研究にだけ打ち込むタイプの学者とは正反対である。しかも、まさに進行しつつある政治的・社会的なできごとや現象への彼の論評は、彼の学究に裏打ちされたひねりや洞察がある。切迫した政治的提言の中に、たとえばヘーゲルが引かれていたりするわけだが、それは、衒学的な修辞ではなく、ヘーゲルを経由しなくては到達できなかった発見へとわれわれを導いていくのだ。ジジェクは、黄昏になってやっと鳴くミネルバの梟ではない。彼は、昼日中から鳴く、奇妙な変種の梟である。(後略)

【大澤真幸】

:::::::::::::::::::::

そしてジジェクの新刊は、『事件!――哲学とは何か』(鈴木晶訳、河出ブックス)。

現代政治から、キリスト教、仏教、映画、俳句まで――「事件」をキーワードに、読者を思考の冒険に誘うスリリングな哲学入門です。日本語版序文「日本的事件とは」も収録されています。

大澤真幸さんが本書に推薦文を寄せています。

――「ジジェクの存在こそ、現代思想界の事件である! 本書に触発されて、私もまた一冊書きたくなった」