文庫 - 日本文学

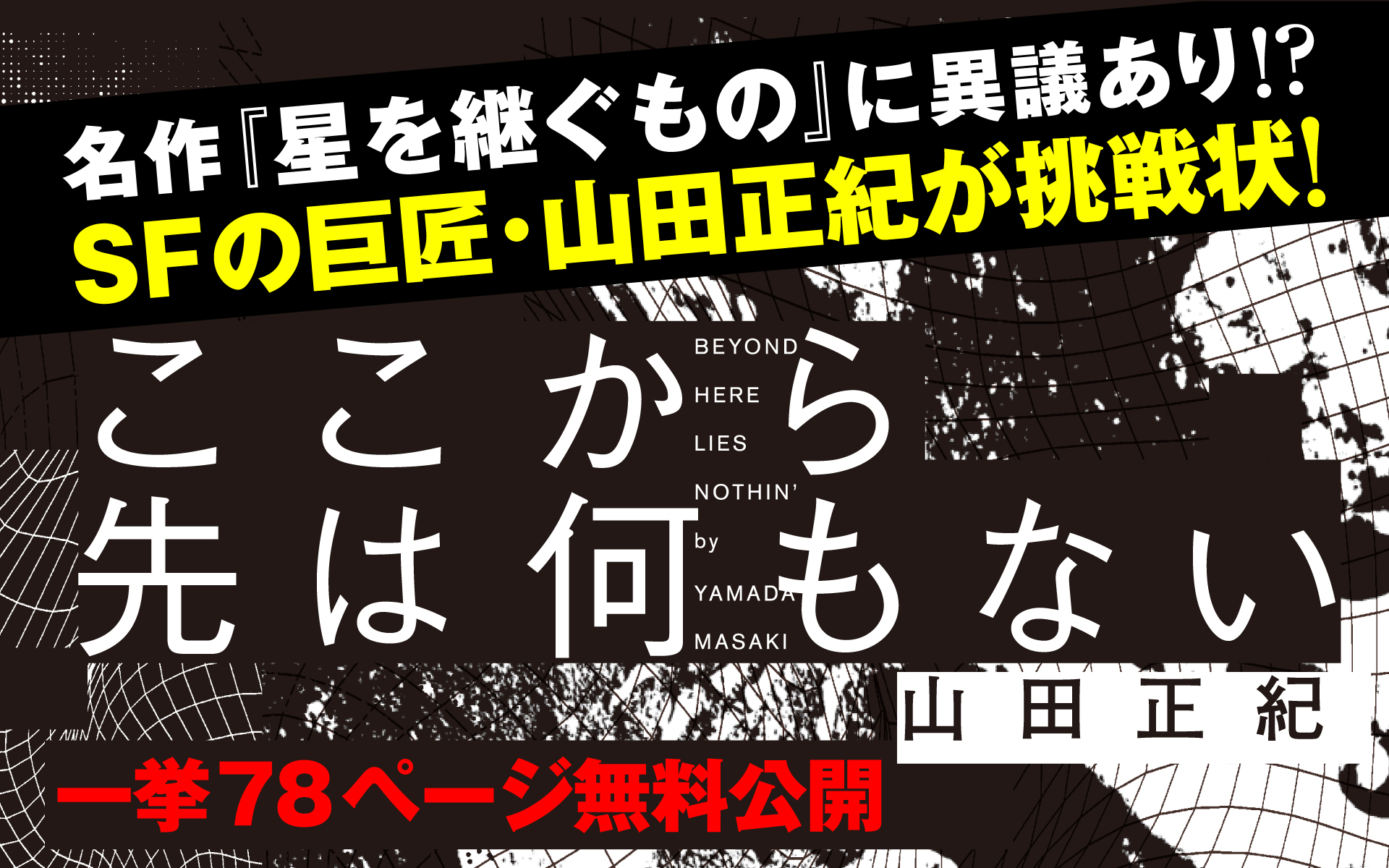

【一挙78ページ無料公開】名作『星を継ぐもの』に異議あり!? SFの巨匠・山田正紀が挑戦状! - 5ページ目

山田正紀

2022.04.08

4

スターバックスに入ってすぐに卓の姿を見つけた。卓はガラス壁ぎわの席にすわっていた。

ガラス壁の向こうには木々が茂っていて、そのみどりに卓の姿も染まっていた。薄い水色のTシャツにガラス越しに射し込む陽の光がまだらにちらついていた。Tシャツから覗いている二の腕が棍棒のようにたくましい。

──いた。

鋭二は歩いていった。

ほんの数メートルの距離なのに、それだけで、微妙にまわりの雰囲気が変わるのを感じた。

要するに、卓の周囲のテーブルにすわっている男女はその全員が、彼の部下、ということらしかった。もしかしたら彼らは、大通公園でパトカーの急行から逃れた、あの追跡チームなのかもしれない。

鋭二をあそこまで追いつめ、あれだけの警察の包囲網から脱出し、ほとんど時を置かずに、次の任務についている……恐ろしいまでにタフで優秀な連中だ。

どうしてそんな必要があるのか? 一つには、卓を鋭二から守るために、もう一つには二人の会話を周囲の客に聞かれないために、いわば人間のバリケードをそこに築いている、ということのようだ。

──へー。

鋭二はそのことに感嘆せざるをえなかった。

鋭二が天性のハクティビストであるのと同様に、卓もまた天性のオルガナイザーであるらしかった。この世にはまれに、企業家としての才能というより、何かを起業するそのこと自体に優れた能力を発揮する人間がいる。まさに卓はそうした天才の一人であるのだろう。起業する才能と、その組織を鍛えあげる才能……

一年半前に、鋭二が卓の前から姿を消したとき、すでに彼の築いた組織には非凡なものが見え隠れしていた。強靱なバネのようなものが始動しつつあるのが如実に感じとれた……鋭二はそのことに気がついていた。いまにしてそれがはっきりわかる。

もしかしたら卓から逃げ出した理由の一つに、そのことに言い知れぬ恐怖──というほど大げさなものではなかったかもしれないが──を覚えたということもあったかもしれない。

だが、一年半を経て、卓が築き上げた組織は、ますます機動力と、堅牢さを増したようだ。まるで最大限に調律されたピアノのように、いまや卓の意のままに、鋭く、繊細な音楽を奏でている。

卓のテーブルのすぐ近くまで歩み寄ったとき、別のテーブルにすわっていた若い女性がスッとさりげなく立ちあがり、鋭二のほうに歩いてきた。

「……」

どうしてか、彼女の姿を見たとたん、鋭二は自分でも説明のつかない衝撃にみまわれた。鼓動が一気に速まった。

そのことが腑に落ちない。鋭二は異性にはさして関心がないほうなのに。

若い女性というより、少女と呼んだほうが妥当かもしれない。まだ十代ではないか。

細身の、よく均整のとれた肢体は、見る者が見れば、まるで鞭のようにしなやかな筋肉を隠し持っているのがわかるだろう。

鋭二の身体能力は、話にもならないほどお粗末だが、それだけに優れた身体能力を持つ人間に対する羨望は人一倍強い。優秀なアスリートを一目で見分ける自信もそれなりにあるつもりだ。

そんな鋭二から見ても、その少女の筋肉の律動感、優雅な身の運びは、ほとんど芸術品といっていいほどのものだった。

少女はそのまま二人の横にあるテーブルについた。

椅子にすわるとすぐにその気配を消した。ひっそりと、さりげなく……まるで奇蹟のように、妖精のように。

一瞬、間を置いて、

「彼女は野崎リカという──俺たちの仲間になる」

と卓が言う。

「俺たちの仲間って──俺、あんたの仲間になった覚えはないんだけど……」

「本題に入ろう」

卓はあっさりそれをスルーした。

すでに株式会社「カウンター・サイバー・サービス」の創業者兼専務理事兼上級分析官の顔になっていた。

もともとは海上自衛官だった。護衛艦の電測官から、北海道のレーダーサイト勤務を歴任した。そして、その才能を見込まれ、対米通信システムのカウンター・サイバー・システムの構築に当たることになった。

四年前に独立、民間のサイバー攻撃の早期発見チームを創設する。──日本には二種類の集団しかないという。マルウェア──悪意ある攻撃プログラムに攻撃されている集団と、攻撃されていることに気づいていない集団の二種類だ。

要するに、カウンター・サイバー・サービスの需要は無尽蔵にあった。自衛隊、警察、官庁、民間企業、エトセトラ、エトセトラ……

いまでは、監視チーム、追跡チームを複数制にして、サイバー空間だけではなしに、リアル空間でのセキュリティ業務にも当たっている──といえば人はガードマンの警備会社を想像するかもしれないが、卓が運営しているのは、それに似て非なるもの、民間軍事会社だ。

卓が鋭二と知り合ったのは、自衛隊に勤務していたころにまで遡る。鋭二のハクティビストとしての卓越した才能を見込んで、なかば拉致同然、強引にカウンター・サイバー・サービスに引き入れた。いきなりアンチ・マルウェア部門の部長に据えたのだから、その惚れ込みようは半端なものではなかった。

が、この関係は幸せな終わり方を迎えなかった。一年半前のある日、鋭二が唐突に「バッくれ」て、会社から姿をくらましたからだ。

「いいよ」鋭二はおとなしくうなずいて、「本題に入ろう。で──本題って何?」

「聞きたいんだけどな、ケーブルもルーターもブルートゥースもない、完璧にスタンドアローンのコンピュータがあるとして──そのプログラムが完全に消去されるということがありうるだろうか。そのあと新たなプログラムが書き込まれ、システム全体がゾンビ化される。別の指示系統に乗っ取られてしまう」

「乗っ取られるって何が?」

「……」

「そもそも矛盾してるよ。プログラムを消去され、別のプログラムを上書きされたのだとしたら、それはぜんぜんスタンドアローンなんかじゃないはずだよ」

「……」

「だんまりかよ、感じ悪いね、人にものを教えてもらう態度じゃない」

「おまえが言うか」

「専門家のあんたにこんなこと言うのおかしいんだけどさ。完全完璧なスタンドアローンって意外に少ないもんだよ。インターネットに接続されてなくても、たとえばUSBストレージとか……」

「それはない──完全完璧なスタンドアローンだ」

「ほんとに?」

「ほんとに」

「えーと、それじゃ、あれだ──そもそも、そのコンピュータ・システムが構築された最初のときに、ある一定期間が過ぎると、自動的にプログラムとか、データベースが壊されてしまうウイルスとかワームなんかが混入されていたとかはどう?」

「それもちょっと考えにくいな。そういうことができるような設計ライン、構築ラインじゃなかった」

「へー、すごいね。軍隊とかそういうところのコンピュータなわけ?」

「まぁ、そんなところだ」

卓は説明を避けた。

「それじゃさ、電圧に問題があったんじゃないの? 急激に電圧が落ちたとか、その逆に過剰に電流が流れたとか……」

「それもない──そういう環境じゃないんだ」

「磁気はどう? 強力な磁気にさらされたとか……」

「それも──」

「ない?」

「ああ」

「なのに、プログラムが書きかえられた。データが書きかえられた?」

鋭二の声に懐疑の響きがこもった。

「ああ、そういうことだ」

「ケーブル、ルーター、ブルートゥースもない。USBも使われてない──たしかに聞いたかぎりじゃデジタル環境は完璧なスタンドアローンに思える。じゃあ物理環境に問題があるんだ。金歯がFMを拾うことだってあるんだから」

「物理環境こそが完璧なスタンドアローン環境だった」

卓は断言した。

「何だよ、完璧なスタンドアローン環境って?」

「……」

「だとしたら」鋭二は疑わしげだった。「じゃあ、もっと単純な話でさ。誰かがそのPCに近づかなかった? 人間がじかに書きかえたってことない?」

「ないよ。そんなことができる環境じゃない」

「へー、すごいね。そこって深海かどこかなわけ」

「そのどこかだ」

「教えてくれないんだ」

「教える。だが、いまは俺の質問に答えてくれないか」

「そんなのって──ありえない」

「たしかにありえない。だけど、現にあったんだ」

「つまり密室殺人てわけだ」

「何?」

「だって、そうでしょ? ハッキングされたのでもない。クラッキングされたのでもない。ソフトには異常がない。ハードの故障でもない。物理環境にも問題がない。人間も近づかなかった。それなのにプログラムが書きかえられた。いわば殺された。だとしたらそれは──」

「そうか、『黄色い部屋の謎』か」

「……」

鋭二はちょっと驚いて卓の顔を見た。卓はマッチョで、サイバー・セキュリティ以外にはなんの関心もない男だ、と思い込んでいた。およそ推理小説などには見向きもしない男だと──そうではないのか。卓にはまだ鋭二の知らない面が隠されているのだろうか。

鋭二は言葉を選びながら慎重に言う。

「俺さ、けっこう中学生のころ探偵小説を読んだんだ。お袋が好きでね。本棚一つ分ぐらいはあった。クリスティとか、クイーンとか、横溝正史とか──『黄色い部屋の謎』って、フランスのミステリーだっけ。読んだ。ぼんやり覚えてるよ。だけど俺が好きだったのは横溝の『本陣殺人事件』だった。密室殺人事件ってさ、手品とおんなじ。種明かしされると、なんだ、それ、って拍子抜けさせられることがよくあるよ。卓が言ってるように完全にスタンドアローンのPCなのに、そのシステムがダウンしてしまう、というのも、それと似たとこがあるんじゃないか。トリック、というか原因がわかれば、やっぱり拍子抜けさせられてしまうんじゃないか、と思うよ」

「これが探偵小説ならな。探偵小説ならそうかもしれないけど……あいにくこれは探偵小説じゃないんだ。現実に起こったことなんだ」

「現実に起こったこと……いや、だけど、それは……」

鋭二は苦笑まじりに何か言いかけて、ふと怪訝そうな表情になると、その言葉を中断させた。あらためて卓の顔を見つめる。いつもの脱力したような表情が、一瞬、刃物のような鋭さを帯びて、

「あのさ、思わせぶりに言ったまま、結局、はっきりしたことは何も言わないんだったら、最初から何も言わずに、黙ってたほうがいいんじゃない」

「それもそうか」卓は苦笑するふうだったが、「おまえ、〈ノリス2〉って知ってるか」

「〈ノリス2〉?」

「知らないのか」

「知ってるさ。ていうか、卓こそ知らないな。俺は天文大好き少年だったんだぜ。それって、たしか何年か前に打ち上げられたんじゃなかったっけ? どこかの小惑星──名前忘れた──まで行って、ランデブーして、その表面からサンプルを削り取り、それを地球に持ち帰る……あれ? もう再突入カプセルは地球に帰還したんだっけ」

「二カ月前に──オーストラリアのウーメラ砂漠に着陸した」

「そうだ、そうだ、ニュースで見た」

〈ノリス2〉は再突入カプセルを分離して地球大気圏に突入した。

当然、本体は燃え尽きたことだろう。それが流れ星のように光を発するのが地上から見えたという。

〈ノリス2〉は通信システムの不調から一度は地上管制室がその位置を見失ったと報じられた。

それが奇蹟的に復活したのだという。

そのことが一種、感動的な物語のように流布されて、ずいぶんセンチメンタルにニュースなどで取り上げられた。

「どうした?」卓が訊いた。「なぜ黙る」

「ただ黙ってるんじゃない。驚いてるんだよ」

「だから、なぜ驚く?」

「なぜって……俺たちって、これまで宇宙の話なんかしてたっけ? いくらなんでも唐突すぎやしないか」

「唐突だろうがなんだろうが、事実なんだから仕方ない──日本の宇宙科学研究開発機構は、小惑星探査機〈ノリス2〉を六年前に打ち上げた。ところがそれは本来の目標とされた小惑星2001AU8──ジェネシス──ではない、別の小惑星──のちにパンドラと名づけられた──とのランデブー飛行をすることになった。探査機を着陸させて、サンプルを採集した」

「なんだろな、俺の聞きまちがいかな。卓、いま何か変なこと言わなかった?」

「パンドラだ──俺はパンドラと言った」

「そのことじゃなくてさ。目標とされた小惑星ではない、って言わなかった?」

「ああ、ジェネシスじゃなくて、パンドラに、と俺はそう言った」

「そう言ったって、あんた……」

「〈ノリス2〉は目的天体にランデブーし、標本採取のための着陸を複数回実行したのちに、地球に帰還する予定になってたのだが……そうはならなかった。ジェネシスとのランデブー態勢に入ろうとした時点で、ミッションそのものの性質が大きく変わってしまったからだ。標本を採取するはずの対象小惑星が、別の小惑星に変わってしまった。ジェネシスから、パンドラに変更になってしまった……」