文庫 - 日本文学

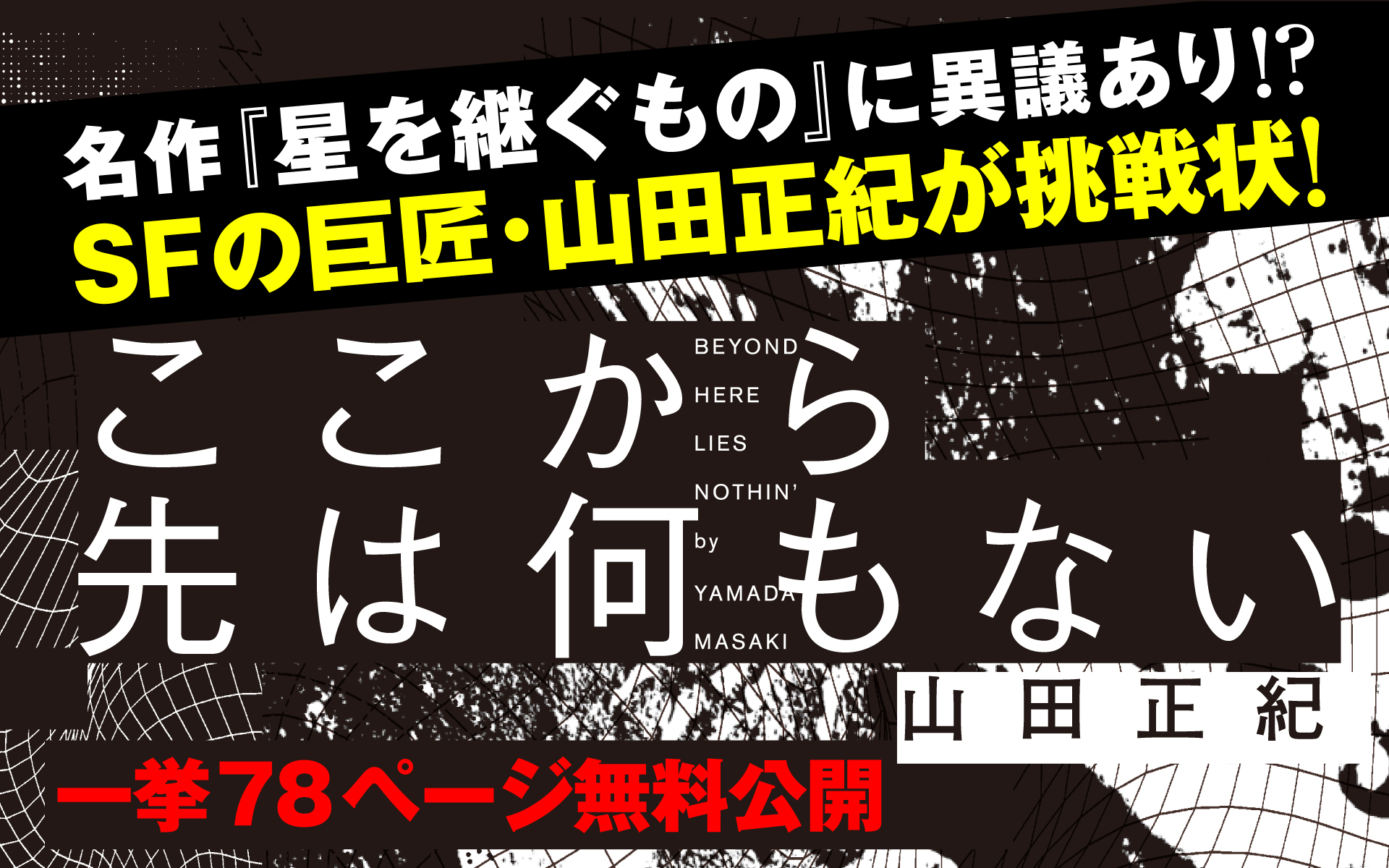

【一挙78ページ無料公開】名作『星を継ぐもの』に異議あり!? SFの巨匠・山田正紀が挑戦状! - 6ページ目

山田正紀

2022.04.08

5

「話がよく見えない──小惑星探査ってそんなに自由度が高かったっけ?」

鋭二はヘラヘラ笑う。理解できないことに遭遇したとき、何かに怒ったとき、悲しいとき、鋭二は笑いだしてしまう。笑うことで無意識のうちに現実を回避しているのか、とも思うが、本当のところは自分でもよくわからない。

「そもそも小惑星探査機のコンピュータ・システムってどんなんだろ? 教えてくれないか」

「搭載されてるのはデータ処理コンピュータに、姿勢軌道制御コンピュータ、イオンスラスター制御装置……それに大容量ストレージが外付けされている」

「ストレージが? なんでそんなものが必要なんだ。管制室と通信を介してデータのやりとりをしてるんだからクラウドに保管しておけば問題ないだろうに……探査機はできるだけ重量をセーブする必要があるんじゃないのか。保持できる推進剤に限界があるだろうに……」

「〈ノリス2〉は全高、全幅ともに二メートル以上、重量も優に八百キログラムを超えている。ストレージぐらい積載できるさ。それに万が一、燃料が足りなくなるようなことになれば、コンピュータ・ブロックは切り離しができるようになっている」

「それにしたってさ」鋭二は納得できずにいる。「探査機の制御はすべて地上からするんじゃないの? オンラインストレージで十分じゃないの」

「管制室ですべて制御する、というわけにはいかない。ランデブー時のジェネシスは、地球からおよそ三億キロの軌道にある。通信が往復するのに数十分以上はかかる。なにしろ事前にはジェネシスの正確な形状や表面の状態もわかってなかったんだから……タッチダウン観測が予定されてたが実際にジェネシスに接近するまで着陸可能かどうかもわからない。数十分ものタイムラグがあったんじゃ間にあわない。〈ノリス2〉には自律制御の必要があった」

「自律制御──目標小惑星に到達する直前に、別の小惑星に進路を変えるって……コンピュータが自律的にそう判断したってこと?」

「そういうことになる」

「そういうことになるって、あんた……そんなのありえないぜ。燃料とか、電気に問題はなかったのかな? えと、〈ノリス2〉にはイオンエンジンが使われてたんだっけ」

「ああ、四台搭載されてた。ただし一台は非常用の予備だ。イオンエンジンを同時に稼働するのは最大三台まで──イオンエンジンはスラスター、マイクロ波電源、直流電源、推進剤タンクなどで構成されてる」

「当然、太陽電池だよね。発電能力はどれぐらい?」

「一キロワットぐらいか。イオンエンジンの消費電力は三百ワットぐらいだから、三台同時に稼働させても十分にまかなえる」

「燃料は?」

「キセノンだ。搭載推進剤は百十五キロ……これも、まあ、十分ではないかもしれないが……」

「不足はなかった?」

「ああ、とりあえずは」

「そのジェネシスとパンドラとの距離はどれぐらい離れてたの」

「それがよくわからない。なにしろパンドラはそれまでノーチェックだったから。〈ノリス2〉がその表面に降下していったときの観測データしかないんだ。確実にわかっているのはサイズぐらいだ。最長〇・八キロ、最大幅〇・四キロ、最大厚さ〇・二キロほど──ジェネシスとほぼ変わらない」

「それで──〈ノリス2〉はそのパンドラに着陸したの?」

「ああ、タッチダウンした。二時間ほどパンドラにとどまったのちに──これはジェネシスに対して予定されていた滞在時間と変わりない──離陸した」

「それにしたってさ。そもそもが不可能な話だろうよ。〈ノリス2〉はジェネシスを探査するようにプログラムされてたんだろ? それがどうやって──あ」

鋭二はそこでようやく話の本筋を飲み込めた気がした。これまで卓が何を言ってきたのかそれを理解した。理解はしたが、驚きもした。

「あんたの言ってたのはこのことか」この若者にはめったにないことだが、声にはかすかに畏怖の響きがあった。「これが完全なスタンドアローン・システムが侵されたという──」

「そうだ」卓はうなずいた。「つまりは、おまえの言ったとおり密室殺人事件というわけだ。密室のなかでプログラムが殺された……」

なるほどね、と鋭二は一応はうなずいてみせたが、納得したふうではなく、それにしてもさ、と言う。

「誰が、なんのために、わざわざ目標をパンドラに変えなければならなかったのか、わけわかんないし──そもそも、誰もそこにパンドラなんて小惑星がある、なんて知らなかったわけだろ。そんなものがそこにあること自体、想定されてなかった。開発機構も知らなかったわけだろうし……プログラムにのっとって動いていた〈ノリス2〉が、そもそもその存在が想定されてもいなかったパンドラに目標を変える、ってありえないよ」

「そうだ、ありえないことだ」卓はうなずいて、「だから、密室殺人だ」

「もしかしてさ、何か未知のものに出くわしたら自動的に目標を変更する、というプログラムが最初から組み込まれてた、ってことはないか。ルンバが壁にぶつかって進行方向を変えるみたいにさ」

「それはない。ていうか、小惑星探査機とお掃除ロボットを一緒にすんなよ」

「だよね、だったら──」

「話は変わるが」

「勝手に変えんなよ」

卓は鋭二の抗議が聞こえなかったか、あるいは聞こえなかったふりをしただけなのか、そのまま言葉を続けた。

「NASAは、このミッションのために、日本の宇宙開発機構にギボンを提供した」

「ギボン?」

「GDW──Gibon Dividing the Walnut……『クルミを割る手長猿』、通称手長猿だ。その名のとおり長い二本のアームが装着されている、小惑星用のローバーだよ」

「探査車ってこと?」

「ああ、そういうことだ。小惑星を観測するには、ランデブー飛行しなければならない。そうして相対距離を安定させた上でタッチダウンフェーズに入る。タッチダウンした状態で、ギボンを投下する」

「……」

「ギボンは重量が二キロほどしかない、超小型ローバーだ。全高三十センチ、全幅は二十センチほど──太陽センサーと接地センサーのセットを各面に備えている。着陸、バウンドのあと、自動的に姿勢を補正し、自律的に観測シーケンスを開始する。そして二本のアームで小惑星表面からサンプルを採集する。アームの全長はおよそ六十センチというところか」

「それでどうなの? うまくいったの」

「ともかくサンプルは入手できた。ギボンが小惑星表面から土壌サンプルを回収するには、その土壌が十分に柔らかい必要がある。土壌がカチカチに硬いと、ギボンのアーム先端がどんなに鋭くても、サンプルを十分に採取できないからな。でも、表面が硬い岩盤か、あるいは砂場のような状態か、事前にはまったくわかっていなかった。だから──ともかくタッチダウンしたら、ギボンを投下する前に、サンプラーホーンと呼ばれる一メートルほどの筒を接地させて、そのホーンを通して射出装置からプロジェクタイルと呼ばれる弾丸を三発、地表に撃ち込むことになっていた──」

「なっていた?」鋭二は卓の顔を見た。「現実にはそうならなかったってわけ」

「ならなかった」卓は認めた。「八百メートルまで降下したところで、射出装置から三発の弾丸が小惑星表面に撃ち込まれた。ホーンの長さは一メートルほどしかない。八百メートルの高度から撃ち込んだところで弾丸が小惑星表面に届くわけがない」

「だよね。なんでそんなことになっちゃったわけ?」

「さっきも言ったように〈ノリス2〉のコンピュータ・システムは三系統に分かれている。そのうち弾丸発射の指示を出すのは姿勢軌道制御コンピュータで、発射装置にロックをかけるのはデータ処理コンピュータに役割分担されてた。二系統に分かれていたのは故障を防ぐためだ。ところがそのシステムに狂いが生じた──それで小惑星上空八百メートルで発射されることになってしまった」

「それは原因じゃないよね。結果そうなったってことでしょ。俺は何でそうなったのかを聞いてるんだけど──」

「それがわからないんだ」卓は苦い表情になって、「それというのも三発の弾丸が暴発した直後に管制室との双方向通信システムがブラックアウトした。すべて断絶してしまったんだ」

「すべて、って? どういうことさ」

「すべてはすべてだ──〈ノリス2〉には三種類のアンテナが搭載されていた。まずジェネシスとランデブー飛行したときに使われる高速通信がある。毎秒二千ビットから四千ビットの速度で通信される。ただし、これはそのパラボラアンテナを正確に地球に向けてないと使えない。それにイオンエンジン運転中に使われる二百五十六ビット通信──これはある程度の角度で地球を見込んでいれば通信可能らしい。最後に非常時用の八ビット通信がある。通信速度は極端に遅いが、そのかわりアンテナがどこを向いていても通信可能という利点がある。そのすべてが断絶してしまったんだ──」

「なんでまた?」鋭二は驚いた。「クラッキングされたってこと?」

「オン・タイムでか。それはどうかな。なにしろ三億キロ彼方だ。通信は片道だけでも十七分かかる。地球は自転している。〈ノリス2〉は太陽の向こう側にいた。なみのサイバーテロリスト・グループの手に負える相手じゃない。ロシアか、中国、北朝鮮のサイバーフォースででもないかぎり、〈ノリス2〉の搭載コンピュータにウイルスを送り込むのは難しいし。第一、小惑星探査機を相手にそこまでしなければならない必然性がない」

それはそうだ、と鋭二はうなずいて、

「だったらさ、地上管制からのコマンド通信に相乗りすればいいんじゃないか。〈ノリス2〉の搭載コンピュータがそれを読み取ったら汚染するように仕込んでおけば──」

「開発機構だって相応のクラッキング、ハッキング対策はしてるだろうさ。偽メールにウイルスを添付して送りつけるようなわけにはいかない」

「離陸時からクラッキングツールが仕込まれてた可能性はどうよ。たとえば高速通信が起動されるたびにそのクラッキングツールも起動されるとかさ。ステルス型のアプリケーションなら見破られない」

「だからさ、相手は宇宙科学研究開発機構だぜ。当然、優秀なセキュリティ・エンジニアを揃えてるだろよ。トロイの木馬型ウイルスが通用するとは思えない。ともかく──」

「ともかく?」

「〈ノリス2〉は小惑星上八百メートル・ポイントですべての通信が途絶し、四百メートル・ポイントでそれらが再起動した。何がおかしい、鋭二──」

「だって──スタンドアローンも何も八百メートル・ポイントから四百メートル・ポイントまでたったの四百メートルのことでしょ」

「たしかに、たったの四百メートルの間のことではある。だけどな、〈ノリス2〉は小惑星にタッチダウンするのに太陽電池パネルの光圧を受けて降下した。きわめて微少な圧力。わずか毎秒五センチの速度だよ」

「毎秒五センチ……」

分速にして三メートル──

「そうだ、当初の予定では八百メートル・ポイントからタッチダウンまで四時間三十分を費やすことになってた。それが実際には六時間を要した──」

「六時間……四時間三十分……その一時間三十分の間にジェネシスからパンドラに移動したってことなのかな?」

「ふつうに考えればそうなる」

「だけど、わからないな──どうやって〈ノリス2〉は通信システムを再起動したんだろう? 自分で自分をどうやって再起動したんだろ」

「わからないのさ」と卓は吐き捨てるように言って、「つまり、これが三億キロの密室ということだ」

「その三億キロの密室のなかでプログラムが殺された……」

鋭二の声がかすれた。自分で自分の言っていることが信じられなかった。