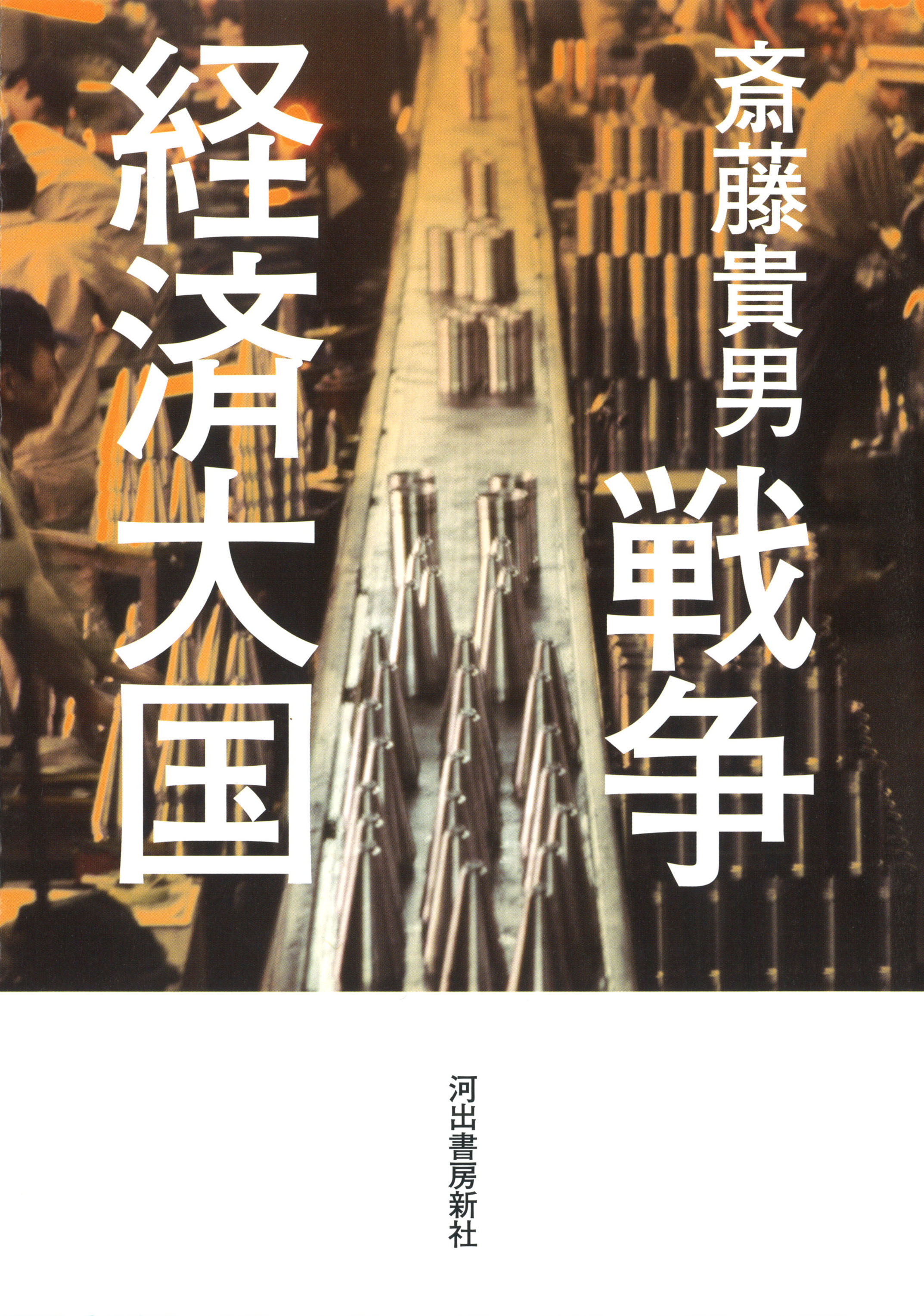

単行本 - 人文書

戦後における日本の戦争経済の真実を暴く

斎藤貴男

2018.05.10

『戦争経済大国』刊行に寄せて

斎藤貴男

/安倍晋三政権は憲法を改正して戦争のできる国にしようとしている。しかもかつての敵国アメリカの手先として、彼らの世界戦略の片棒を担ぐ形で。戦争は嫌だ。だから私たちは憲法改正を絶対に阻止しなければならない。九条を守れ!――。

/いわゆる護憲派に共通する認識だ。私も同じ結論だし、実際、短いスピーチなどでは約 めてそう話すしかない場合が多いのだが、この主張には本来、相当程度の補足説明が必要だとも考えている。

/なぜなら日本国憲法第九条は、これまでも守られてきたとは言い難い。この国は戦後も戦争を重ねてきた。

/確かに組織化された大部隊が他国に侵略して殺戮に励んだ事例は――狭義には――ない。けれども日本は、まさにそんなことばかりを繰り返すアメリカの軍事行動を補佐する役割を絶えず果たしてきた。その見返りに多大な経済的な利益を貪ってきた。

/焼け跡からの復興の足がかりは朝鮮戦争による特需景気だった。高度経済成長の原動力はベトナム戦争特需である。占領下にあった前者では、実は直接の戦闘行為にも手を染めていた。国民個々人の生活レベルをさて置く限り、貧困率やジニ係数など以外の経済指標の上ではなるほど経済大国の範疇には入る現代の日本は、そうしてもたらされたのだ。

/憲法九条は断じて護持されなければならないと思う。ただ、私たちはそれを言う前に、実は血に塗れていた私たち自身の戦後史を直視し、そのような構造をどうしたら改めていけるのかを自問自答し続ける態度を身につけておくべきではないのか。

/つまり、九条は守ればよいというものではない。今度こそ本物にしようという姿勢が重要なのだと考える。そのための、思索のための一助になればとの思いから、私はこの本を書いた。

/――そんなわけで、私は本書で、日本の盲点だった領域に焦点を当てることに全力を傾けた。結果的に、アメリカの軍事植民地にされたままの状況が誰の目にも明らかな沖縄に関してほとんど言及できなかったのも事実だ。この点は悔いが残っている。

/もっとも、沖縄の問題はとてもではないが本土と同列に論じられるものではない。まだうまく言えないのだが、アメリカ支配下の戦時体制においては、両者の対立構造が敢えて積極的に構築され、当事者意識における作用・反作用ないしトレード・オフのような関係に陥らされているのではないかと思う。すなわち米日両政府は、1879(明治12)年の琉球処分以前は日本でなかった沖縄に在日米軍基地を集中させることで、この地をアメリカの世界戦略の中核を為す絶対的な軍事拠点とすると同時に、大方の日本国民の無自覚を培養し、日本全体を米軍の道具に仕立て上げてきた……。

/戦後における日本の戦争経済というテーマには、避けて通れないイッシューである。もしかしたら学術的な研究者マターなのかもしれないが、私はこの沖縄と本土の関係を次の課題に位置付け、私なりの取材と工夫を試みていくつもりだ。本書と沖縄、そして現代と未来の日本へと書き連ねていくことで、このテーマをライフワークにしていこうと思う。“戦争経済大国”の時代に東京で生まれ育ち、いわばその“恩恵”ばかりを享受する立場で生きてきた物書きの、それがせめてもの責任だと感じている。