文庫 - 日本文学

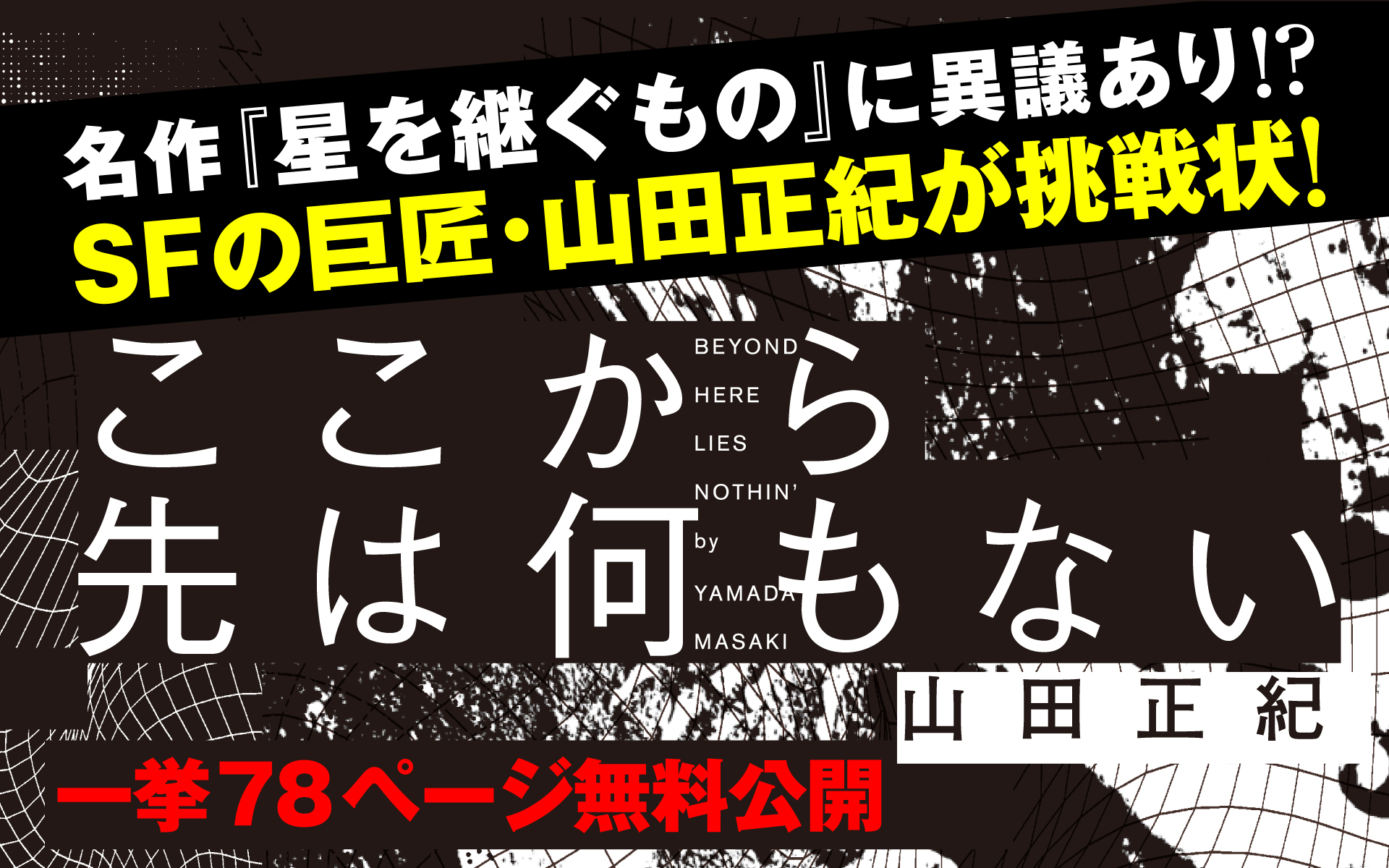

【一挙78ページ無料公開】名作『星を継ぐもの』に異議あり!? SFの巨匠・山田正紀が挑戦状!

山田正紀

2022.04.08

大ベストセラーSF『星を継ぐもの』への不満から生まれた!?

人類進化の謎に巨匠が挑む!傑作長編の改稿決定版、誕生。

『ここから先は何もない』

山田正紀

「いろいろな意味で特別な一冊」

――恩田陸(文庫版解説より)

「SF、冒険小説、本格ミステリのエッセンスがすべて楽しめる物語」

――末國善己(朝日新聞書評より)

「デビュー作『神狩り』以上に若々しい」

――牧眞司(WEB本の雑誌より)

◎無料公開にあたって

SFミステリ大作『ここから先は何もない』は、2017年に書き下ろし単行本として発表されました。

その際、山田さんは次のような言葉を添えています。

「オールタイム・ベスト級の傑作にこんなことを言ってはいけないのでしょうが、じつは私は『星を継ぐもの』という作品に、ある不満を持っています。その不満を解消するために、わが身の非力もかえりみずにこの作品に手を染めました」

こんな大胆不敵な動機から生まれた本作は、SF・ミステリ・冒険小説と数々のジャンルの名作が連なる山田正紀作品の、いわば集大成的な長編です。

そして、さらに磨きをかけた決定版である河出文庫版が誕生しました。

刊行を記念して、巻頭「プロローグ」から第1章「三億キロの密室」の最後まで、ここに一挙78ページを無料公開!

札幌で静かに始まる物語(キーワードはO・ヘンリー?)。

天才ハッカーによる「死闘といっていい頭脳戦」。

そして、死闘の末に立ち上がる、巨大な謎。

ぜひ壮大な物語の開幕の現場を目撃ください。

「非常に楽しんで書かせてもらった作品です。 読者の皆様にも楽しんでいただければこれにまさる喜びはないのですが」

――山田正紀

◎内容紹介

3億キロ彼方の小惑星で発見された、化石人骨〈エルヴィス〉。だが、日本の探査機が採取した〈エルヴィス〉は、アメリカに合法的に持ち去られてしまう。政府の命を受けた大庭卓は天才ハッカーの鋭二と組み、奪還チームを結成。不可能に近いミッションが、いま始まる。

*************

プロローグ

「あのさ、それはよしたほうがいいんじゃないかな」

いきなりの、その声に驚かされ、樋口麻衣子は思わず顔を上げた。

──え?

これまでだって、「お客様」から視線をそらしていたわけではない。北辰銀行といえば札幌の地銀でも三番手の大手に数えられる。しかも、この西支店は市内きっての有力支店といっていい。業界の競争は熾烈で、それだけに行員の教育指導は──ついでに管理も──徹底されている。いま現在、応対中のお客様から目をそらすなど、あってはならないことだった。

ましてや麻衣子は入行してから七年、窓口業務についてからだって、すでに五年が過ぎようとしているのだ。二十九歳。ベテランとまではいかないかもしれないが、入れ替わりの早い窓口業務にあっては、すでに中堅といっていいだろう。

その麻衣子が視線をあわせるでもなく、そらすでもなしに、「お客様」と微妙な間合いをとっていたのには理由がある。罪悪感、という理由が。

どうして客に対して罪悪感を抱かなければならないのか? それは彼女の横で、係長が、いままさに「保険」を売りつけようとして、懸命に熱弁をふるっていたからだ。

どんなに説明されたところで、「お客様」の関口さんには、「十年満期外貨立ての変額保険」のことなどこれっぽっちも理解できないにちがいない。昨年、お孫さんが結婚してからは、広い家に一人暮らしのはずである。来月には八十歳になると聞いた。

もちろん係長としては、関口さんの老後を案じて、「保険」の契約を強引に勧めているわけではない。そんなはずはない。係長はどうにかして今月のノルマを達成したいだけのことであり、銀行としては、それでたんに何パーセントかの手数料を稼ぎたいだけのことだ。

「十年満期外貨立ての変額保険」とは生命保険だが、満期前の解約手数料はとんでもなく高額だし、満期時に元本割れの恐れもある。

銀行の勧める生命保険はリスクをともなう商品だ。それ以外の何物でもない。

高齢の客が、その知識がないままに、「資産運用相談コーナー」の相談員の勧めるままに、うかつに契約していいような商品ではない。

それだから、

「悪いこといわないからさ、今日は契約しないほうがいいと思うよ。今度、お子さんでもいいし、親戚でもいいからさ、誰かおカネのことがよくわかる、信頼できる人と一緒に話を聞いてからのことにしたほうがいい。絶対にそのほうがいいって──」

と、その若者がそう言葉を続けるのを聞いたときには、心のなかでひそかに拍手しそうになったのだ。一瞬、関口さんは、何を言われたのかわからないような表情で、その若者の顔を見た。そして、あいまいな笑みを、その顔に浮かべた。どうやら関口さんは、若者の言葉に心動かされたらしい。麻衣子は内心、喝采を叫んだ。

もちろん、その喜びが矛盾したものであり──なぜなら麻衣子もまた毎月のノルマを課せられている銀行員であり、係長と一緒に変額保険の説明をしていたのだから──偽善的なものであることを、彼女は自覚してもいたのだが。

どちらにせよ、一時間以上にわたるセールストークをぶち壊しにされた係長が平静でいられるはずはなかった。「な、何なんだ、きみは」顔をこわばらせ──さすがに客のことを慮って声を荒げこそしなかったが──若者をにらみつけた。「いったい、どこから入ってきたんだ」

「どこからって──」若者は苦笑しているようだった。「ふつうに入り口から入ってきたんだけど……」

長髪。手グシなのだろう、ボサボサだ。顔色は悪い。無精ヒゲをのばしているが、チョロチョロとしていて、じつに勢いがない。全体の印象としては貧相の一語につきる。身長もせいぜい百七十センチあるかないかだろう。ただ、その苦笑まじりの表情が不思議に純真そうなのが、奇妙なほど鮮烈に麻衣子の胸に訴えた。ほのかに好意めいたものさえ覚えたほどだ。

が、むろん、係長にしてみれば若者に好意を覚えるどころではない。それどころか、どういうわけか若者の応答に自分がバカにされたように感じたらしく、ますます怒りをつのらせることになったらしい。

「なんだ、その言い方は。銀行員をバカにするのか」

そう威圧的に言って、椅子を後ろに蹴倒すようにし、立ちあがった。

「そんなつもりはないって」

若者はニヤニヤとして怯む様子がない。

「あ、なんだか、お取り込み中のようですから、私、今日はこれで失礼させていただきます」

関口さんは手元にバッグを引き寄せて急いで立ちあがろうとする。そのとき若者に何事か──お礼でも言ったのだろうか──つぶやいた。

「皆さん、仲良くね。どうか、私のためにケンカしないで」

もちろん関口さんには、いまここで起きたことになんの責任もないのだが、そんなことにも自責の念を覚えるほど、根っから人がいいのだろう。それは言いかえれば生まれながらのカモということでもある。カモを係長の魔の手から救わなければならない。

「私、ご案内します」

麻衣子はとっさにそう言い、席を立ち、関口さんを先導した。変額保険を売りつけずに済んだことに内心ホッとしていた。

「申しわけありません」関口さんが歩きながら頭を下げる。「とんだ、お手数をおかけして──」

「とんでもありません、こちらこそご迷惑をおかけしました」

これは麻衣子の本心からの言葉だった。これでどうにか今日は罪悪感に悩まされずに済みそうだ……

と、関口さんが、その年齢にしてこの表情か、と思わず見返したくなるほど、かわいい笑みを浮かべると、ソッと顔を寄せてきて、ほんとはね、と秘密めかした口調で、こう囁きかけてきたのだ。

「どうやってあの係長さんの話をお断りしようか、って困ってたの。いいときにあなたが外に連れ出してくれたわ。おかげで助かっちゃったわよ」

「それは──よかったです、お役にたてて何よりでした」

麻衣子も反射的に声をひそめてそう応じたが、これは銀行側の人間が口にすべきことではなかっただろう。

「……」

一瞬、そんな麻衣子を、関口さんが凝視した。その視線が、関口さんには似つかわしくなく、異様なまでに鋭いものに感じられ、麻衣子はドキリとした。

が、あらためて見返すと、そこにいるのはいつもの温厚な関口さんで、丁重に何度も頭を下げて、礼を言いながら、銀行を出ていった。

戻ったときにはもうあの若者の姿はどこにもなかった。すでに係長も「資産運用相談コーナー」から消えていた。平常業務の銀行の姿がそこにあった。

麻衣子も急いで窓口業務に戻った。

が、すぐには仕事に集中することができなかった。

とりあえず鉛筆を削りながら、

──私は関口さんの表情に何を見たんだろ?

そんなことを自問した。答えは返ってこなかった。

麻衣子のマンションは支店からバスで三十分ほどのところにある。二DKの間取りは一人暮らしには十分だ。図書館が近いこともあって、それなりに気にいっている。

帰宅して、洗濯物を取り込み、夕食の支度にとりかかろうとしたが、妙に億劫に感じられた。魚を焼くつもりが、気がついたときには、わらび餅を作り出していた。

片手鍋に、わらび粉、砂糖、それに水を入れて、中火でかき混ぜてやれば、それでいい。全体が透明になったら、鍋ごと、氷水を入れたボウルで冷やし、あとはそれを一口大にちぎって、きなこをまぶし、黒蜜をかけてやる……

二年前、ヒマラヤで遭難し、帰らぬ人となった公夫が、このわらび餅が大の好物で、餅を一口大にちぎるのを上機嫌で手伝ってくれたことを思い出す。一年たらずの短い新婚生活だったが、その間に三十回は──いや、もっとかもしれない──わらび餅を作ったものだ。

公夫は登山中、雪崩に巻き込まれ、三百メートル下のクレバスに落ちたのだと聞いている。遺体はついに発見されなかった。

だから、麻衣子はいまだに公夫が亡くなったと信じられずにいる。心のどこかで、彼はまだ生きているのではないか、という思いを捨て切れずにいる。

公夫の遺体が発見されないかぎり──そしてそれはあまりに望み薄なことであるようだったが──彼の死をそのまま受け入れる気にはなれずにいるのだった。

公夫の写真を飾ってはいるが、それはいわば彼への思いをつねに新たに更新するためのもので、遺影のつもりではない。

そのことが心に引っかかっているからだろうか。しばらくはわらび餅を作る気になれなかったのだが、気がついたら、何事もなかったようにそれを作っている自分がそこにいた。

公夫には好きな仕事があったのだが、ある事情から、その職場を辞さなければならず、不本意ながら、別業種の職に就いていた。

その、思うにまかせない日々の憂さを晴らすかのように、なおさら学生時代からの趣味の山登りに打ち込んで、とうとうこんなことになってしまった。

麻衣子は公夫のことが不憫でならないのだ。

公夫の写真の前にわらび餅を置いて、

──今日は久しぶりに泣いてやろうか。

とも思ったのだが、何かそれも妙にわざとらしい気がして、もう一つ、乗り気になれなかった。

スマホに入っているキンドルのアプリを開いた。こんなときにはいつも決まって公夫が好きだった短い小説を読むことにしている。それを読んでせめてもの慰めにする。けれども今日はそれもたいして慰めにはならなかった。

しょうことなしにただ公夫の写真を見ているうちに、

──ああ、そうだ……

ふいに、今日のあの若者が死んだ公夫に似ていたことに思いあたった。

顔が似ているわけではない。そうではなしに雰囲気というか──そう、二人ながら、その目が恐ろしいほど澄みきっていることが似ているのだ。

──それで私はあの若者に好意を覚えたのだろうか。

そんなことを思ったりもした。悪い気はしなかった。

「そこに置いといてくださらない」大橋良三の娘が玄関に立ったまま権高にそう言った。「もうお帰りいただいてけっこうよ」

「はい、どうぞ大橋様によろしくお伝えください」

麻衣子は丁重に頭を下げたが、その下げた顔が、屈辱感にほてっているのが自分でもわかった。

──仕方ないじゃないの。大切なお客様なんだからさ。

そう、たしかに大橋良三は北辰銀行にとって最大限に大切な顧客なのだ。

なにしろ、その預金額が、全支店を通じて、五指に入るというのだから、半端ではない。万が一、預金を引き上げる、とでもいうようなことになれば、それこそ支店長の首が飛ぶぐらいのことではすまないだろう。

大橋は、北海道、東北を中心に、カー製品の大型店舗チェーンを展開していて、とりわけスノータイヤの販売力にかけては、他の追随を許さない。すでに六十代も半ばに達しているはずだが、いまだにかくしゃくとして、社長の椅子を譲ろうとはしない。

その大橋が、どういうわけか麻衣子をことのほか気にいっていて、何かというと名ざしで指名してくる。自宅や、オフィスに呼びつけるぐらいならまだしも、個人的な買い物とか、スポーツ観戦、はなはだしきは競馬などの雑用で、容赦なしに麻衣子を指名し、車を出させる。麻衣子に運転させて悦にいっている。ほかの男子行員が運転に出たこともあったが、そんなときには恐ろしいほど不機嫌になって、取り付く島がないという。始末におえない。結局は麻衣子が出ていかなければならなくなってしまう。

──私は秘書か。

麻衣子としては、心のなかでそうボヤかざるをえないのだが、実際のところ、大橋のほうでは、彼女のことを便利なコンパニオンぐらいにしか思っていないにちがいない。それともクラブのホステスか。

今日も今日とて、こともあろうに、朝の六時から、車を出すことを要求された。なんでも東京から大事な客が来るとかで、札幌の魚市場で、注文した魚介を取ってこい、と命ぜられたのだった。さすがにそこまで言いつけられるのは、理不尽だし、ルール違反だろう、という気がするが、何があろうと大口の預金者に逆らうことなどできっこない。

指示されたとおりに、魚介を回収して、それを大橋の自宅に届けた。玄関先で、大橋の娘からまるで飼い犬でもあしらうように追い返されたときには、屈辱感で唇を嚙みしめた。

が、それをあからさまに顔に出すわけにはいかなかった。なぜなら駐車場で大橋が待っていたからだ。──下駄履きに、カーディガンという、あまりふだん見たことのない、ラフな格好だった。

「いいかい」

大橋は車の後部座席に向かって顎をしゃくった。乗ってもいいか、と訊いているらしい。なんだよ、まだ何か用事を言いつけるつもりなのかよ、とあいかわらず心のなかで毒づきながら、しかしそんなことはおくびにも出さずに、「どうぞ、お入りください」と大橋を車のなかに招き入れる。

まさか車のなかで口説かれるんじゃないだろね、となかば警戒しながら、運転席にすわる。が、大橋の話は思いもかけないものだった。

「聞いたよ、関口のばあさんに生命保険を勧めたそうじゃないか」

大橋はいかにもおもしろそうにこう言ったのだ。

「あ、はい……」麻衣子は面食らった。「あのう、大橋さまは関口さまをご存知なんでしょうか」

「知ってるも何も──関口のばあさんはファンドの神様って言われてる人なんだぜ」

「ファンドの」一瞬、大橋の言葉が頭のなかで意味をなさなかった。「神様?」

「その人に生命保険を勧めてどうするよ。まぁ、関口さんは誰でも知ってるって人じゃないからな。なにしろ神様だからさ。知る人ぞ知るっていうか。だけどなぁ、まぁ、よりによってあの関口さん相手に保険の手数料稼ぎをしようとするとは……あんたの銀行もよくよく能天気だぜ」

「……」

麻衣子はただあっけにとられるばかりだった。あの関口さんがファンドの神様だって……そんなことがあるだろうか。とても信じられない……関口さんの見るからに人のよさそうな笑顔が頭のなかをふわふわと揺曳する。関口さんは笑っていた……

「それでさ、関口さんはあんたに興味をもったらしい。あの山下係長はどうしようもない人材だが、あんたは見所がある、あんたは優しい、それに頭が良い、とそう言われてさ。あんたと一度、個人的に話がしたいんだそうだ。一度、事務所まで来て欲しい、と言づけを頼まれたんだ。銀行のほかの人には内緒で、ということだったな」

「事務所に、ですか」

あの関口さんが事務所をかまえているということ自体が信じられない。麻衣子はもう何を言われても驚かない気分になっていた。

「ああ、そうだ──これが彼女の事務所の電話番号なんだけどな」

大橋はどこまでも楽しそうだった。

大橋と別れて、車を走らせながら、今日はなんだか変な日だな、と麻衣子はそんなことを思っていた。

唯一、救いといえば、午後からの出社でいい、と上司から言われていることで、昼過ぎまではすべて自分の時間だ。

──これからどうやってその時間を過ごそうか……

と考えながら車を走らせているうちに、いつしか鬱屈も晴れてきた。それに、いつまでも鬱屈を抱いているには、あまりに世界が美しすぎる……

札幌の六月は特別な季節だ。窓外をよぎる花壇の花々が美しい。街路樹のみどりが目に染みるように鮮やかだ。開け放ったサイド・ウィンドウから吹き込んでくる風が、屈辱にこわばった肌を揉みほぐすように心地いい。

──久しぶりに大通公園にでも行って、噴水でも見ながら、お弁当をいただくことにしようか。

交差点を右折して、石山通りに入り、さらに右折して南一条通りに入る。その先を左折、西七丁目通りに入れば、もう前方右側に大通公園が見えてくる。平日の午前中だから、比較的、駐車場も空いている。いちばん先に視界に入ってきた駐車場に難なく車を入れることができた。

公園のあちこちに、弁当の屋台、キッチンカー、テントなどが出ている。まだお昼までは間があるというのに、近くのオフィスのOLたちがもう並んで弁当を買っていた。日替わり弁当、幕の内、それにタイ料理などのエスニックに人気があるようだ。彼女たちのブラウスの白さがまぶしかった。

いつも麻衣子は弁当を持参していたのだが、このところそれをサボって、社員食堂で済ませることが多くなっていた。社員食堂のメニューは、決してマズくはないが、通りいっぺんの味つけで、文字どおり味気ない。公園をブラブラ歩きながら、弁当のあれこれを覗いているうちに、なんだか心の底から浮きたってきた。

──何を食べようかな?

あれこれ迷ったあげくに、結局、焼肉弁当を選んだ。体がボリュームのある食べ物を欲しているというのは、それだけ大橋さんの用事が気が重く、エネルギーを消耗させられるものだったからなのだろう。

──どうしてくれるのよ。おかげで肥っちゃうじゃない。

体脂肪を付きにくくする──というふれこみのお茶のペットボトルと、プラスチックの容器に入った野菜サラダを、ほんの気休めに買うことにした。それで、どこかお弁当を食べるのに適当なベンチを探して歩いているうちに、あの若者に出くわしたのだった。

そう、いきなり現れて関口さんを変額保険から救ったあの若者に……

昼日なか、そうです、いかにも自分は仕事をしていません、ええ、していませんとも……というような太平楽な顔をお日様にさらして、のほほんと歩いている。それもよりによって公園のど真ん中を堂々と歩いているのだ。

いくらそこが公共の空間であろうと、他の人たちは少しは遠慮して公園の両わき、心持ち端のほうを歩いているのだが、この若者にかぎっては、そんなデリカシーは皆無のようだ。

いまどきコッペパン、などという言い方があるのかどうか、何も具が挟まれていない、ジャムとかクリームなども塗られていない、見るからにおいしくなさそうな──値段だけはとびきり安そうな──パンを丸かじりしている。

──せめてバターでも塗ればいいのに……

見ているうちになんだか麻衣子はおかしくなってきた。その若者には言うに言えないユーモラスなところがある。ちょっと指でほっぺたを突ついてやりたくなるようなところがある。

それと同時に、いろんな種類の弁当、パスタ、焼きそば、カレーライス、サンドイッチにいたるまで、ありとあらゆる食べ物が揃っているこの公園にあって、ただ一人、甘くもなければ、辛くもなさそうな──すっぴんのコッペパンを黙々と食べ歩いている彼のことが少し気の毒になった。

もちろんそれは、同情とか、ましてや愛情などといった、大仰で、気恥ずかしいものではない。強いていえば、通りすがりのあわれっぽい野良犬に、こころみに餌を投げ与えてやるような、ほんの思いつき、気まぐれにすぎなかった。

だから麻衣子は、なんの考えもなしに、ほとんど反射的に若者に声をかけていたのだった。

「エイジさん、あなた、エイジさんていうんでしょ」

英治、あるいは栄志だろうか。それとも鋭二? それは麻衣子にはわからない。

ただ、あの日、関口さんが席を立つときにそっと若者に囁いた言葉がある。あのときはお礼の言葉でも言ったのか、と思ったのだが、あとから思い返してみると、どうも「エイジ」と囁いたような気がする。要するに、二人は前からの知り合いだった、ということなのだろうか。なんだかそれも腑に落ちず、不自然なことのような気がするが。

もちろん、麻衣子にはなんら含むところなどなかった。それだから、声をかけて、若者が文字どおりその場に飛び上がるほど驚くのを見たときには、かえって麻衣子のほうが驚いてしまった。自分は何か悪いことをしてしまったのだろうか? つい動揺してしまい、さらに言わなくてもいいことを言ってしまった。

「あ、ごめんなさいね、びっくりさせちゃいました? 私のこと覚えてますか? 私、北辰銀行でお会いしてるんですけど……樋口麻衣子といいます。あのう、これ──」

麻衣子はわれ知らず、妙にオドオドとしながら、手に持った焼肉弁当のビニール袋を「エイジ」の前に差し出した。「エイジ」は──といえば、それを呆然とした面持ちで見つめている。

「私、今日、お友達とお昼を一緒にするのを約束したのにうっかり忘れてしまって、お弁当買ってしまったんです。これ、どうしようかと思って……もしよかったら、食べていただけないでしょうか。捨てるのもなんだかあれだし……」

麻衣子の語尾がかすれた。

ほんの親切心から、というか気まぐれから声をかけただけのはずなのに、どういうわけか話せば話すほど、愚かしく、場違いなことをしている、という感覚がつのっていく……

つかのま、重苦しい沈黙が満ちて、やがて若者は片頰を歪めるようにしながら──麻衣子はそれが苦笑しているのだ、ということに最初は気づかなかった──こう話を切り出した。

「あのさあ、あんた、O・ヘンリーって作家、知ってる?」

「え……」

「知ってるよね。有名だもん。『最後の一葉』とかさ──教科書に載ってたでしょ」

「ええ、あのう、ええと……」

「O・ヘンリーの『ミス・マーサのパン』という小説を読んだことある?」

「え……」

「こんな話なんだけどね。ある町にミス・マーサというパン屋さんを経営している善良なご婦人がいたんだって。その店の常連客にね、ボロボロの服を着た、だけど礼儀正しい、ドイツ訛りの男がいた。どうやら男は絵描きらしい。マーサとその男とは店先で世間話をするぐらいには親しくなって──それでも男はあいかわらず古くて安いパンしか買おうとしないんだけどさ。マーサはしだいに男に心惹かれていった。それで、ある日、一計を案じるんだよ。男が買った古いパンに、こっそり切れ目を入れて、その間にバターを厚く塗り込んでやるんだ。好意のあらわれとしてね。これで男もマーサの気持ちに気づいてくれるんじゃないかって期待しながらさ──ところが、その好意がとんでもないあだになってしまう」

「……」

「これから先は自分で読めばいいよ。短い話だからすぐに読めるよ。俺が言いたいのはね、つまり、あんたがやったこともマーサのしたことと同じってことなんだ。自分じゃ親切心からしたことだと思ってるかもしれないけど……それが俺にとってはとんでもないあだになった。迷惑もいいところなんだよね」

エイジはそう言いながら、やはり苦笑まじりの表情のまま、ジーンズの尻ポケットに手を入れ、何かをつかみ出した。麻衣子の胸に手を伸ばしてきた。

──チカン?

反射的にそれを払いのけようとした麻衣子の手を逆につかむと、エイジは何かを握らせた。何かを? いや、銀行で働いている麻衣子にはじつに馴染みの深い感触だ。何があってもこの感触を忘れることはない。それは──

一万円札の感触だ。しかも、この厚みは少なくとも十万円はあるのではないだろうか。クリップで挟まれてあった。──でも、なんで?

「あ、あのう、これは──」

なんのつもりなのか、と訊こうとした。が、それを尋ねるより先に、エイジの手が横に移動して、麻衣子が肩から下げているバッグのなかに入っていった。すぐにバッグから出てきたその手に──麻衣子のスマホが握られていた。

「これ、借りてもいい? すこしだけ使わせてもらったら、今日にでも、銀行のほうに郵送しておくからさ」

そう言うなり、パッとエイジは麻衣子から離れたのだった。

「え……」

一瞬、麻衣子は何が起こったのかわからなかった。ただもうあっけにとられるばかりだった。

が、わかったこともある。

その瞬間、それまで、ただ歩いたり、立ちどまって雑談したりしていた人たちが、一斉に動いたのだった。足早に立ち去るエイジを追った。

もちろん、誰の目にもはっきりそうとわかるほど、あからさまにではない。よほど注意深い人間でなければわからないほど、微妙な、さりげない動きではあったが。

──警察だろうか。

しかし警察があんなホームレスすれすれのような若者に対して、こうまで大勢の人員を動員して、これほどまでに大規模な作戦を展開したりするものだろうか。

「あ……」

そのときになって麻衣子はエイジの体がまったく臭わなかったことに気づいた。まめによく体を洗っているのだ。あんなに清潔なホームレスがいるはずがない……エイジとは何者なのだろうか? 考えてわかることではないが、考えずにはいられない。

──あれは誰なのか?

風かおり、花咲きほこる札幌大通公園の六月の陽光のなか、平凡きわまりない日常のなかで、麻衣子はその疑問に釘付けにされたように──エイジのあとを追うこともできずに──いつまでも動けずにいるのだった……