文庫 - 日本文学

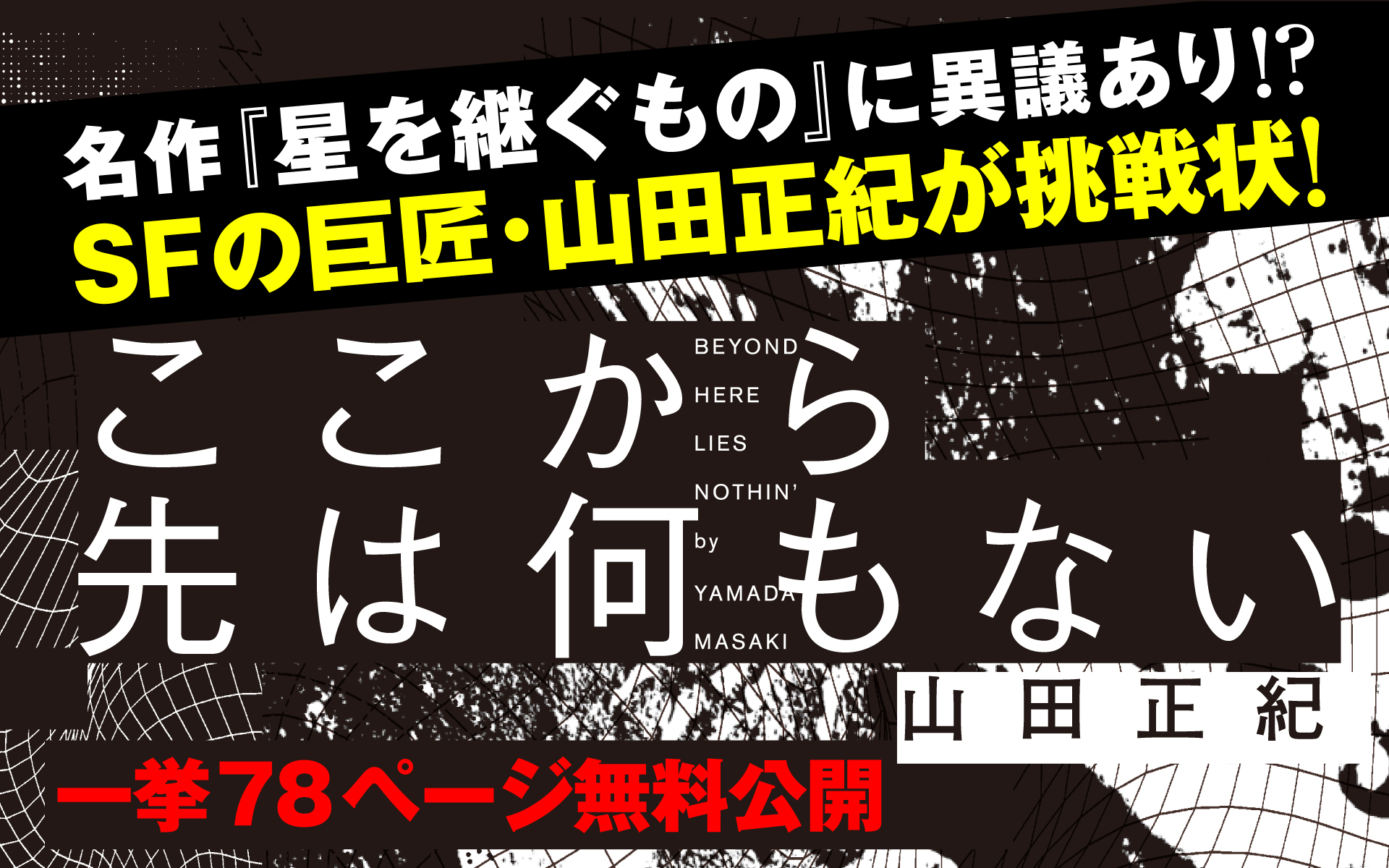

【一挙78ページ無料公開】名作『星を継ぐもの』に異議あり!? SFの巨匠・山田正紀が挑戦状! - 2ページ目

山田正紀

2022.04.08

三億キロの密室

1

神澤鋭二がスマホを所有しないようになってから一年半になる。

スマホを携帯するのは現在地を大声でふれ歩くも同じだからだ。自分にタグをつけるのに等しい。それが嫌なら──嫌なのだが──手元から遠ざけておいたほうがいい。

どうしても必要なときには、そのつど調達することにしている。使い捨てのスマホを購入するか、今回のように一時、拝借して、不要になったらすぐに手放す……そうすれば、エンドポイント・セキュリティに気を遣う必要もない。

歩きながら──それもできるだけゆっくりと、だ──スマホを操作する。

麻衣子の個人情報を読み取る。彼女は一般人だ。セキュリティなどないに等しい。いや、ない。

ID、パスワード、暗証番号……さまざまな認証情報を盗み取る。すべてを裸にするのにものの三十秒とはかからない。

彼女が医師から処方された睡眠導入剤の名前までわかる……高校時代につきあっていた野球部の男の子の打率までわかる。

麻衣子のアイデンティティを、「全国監視カメラ・ネットワーク・データベース」の「アクセス認可ソフト」に登録してやる。

アクセス認可ソフトのセキュリティソリューションは砦のように堅牢だし、複数のウイルス認知機能はそれなりに強力だが、バックドア──もちろん、これは鋭二が過去にサーバーに仕込んだものだ──を使えば、ログイン操作をせずに侵入することができる。

そして、ほんの十秒前に登録したばかりの麻衣子のIDを使って、監視カメラ・ネットワークの生データ群に入る。これで、監視カメラの映像データをストリーミングできるようになる。

さらにそれを「札幌・大通公園」地域に絞り込んでやる。

大通公園の監視カメラのリアルタイム映像がスマホに入ってくる。歩いている鋭二を遠巻きにしながら、しかし確実に包囲しつつある追跡チーム……を監視カメラが逆に追跡開始する。

──これでいい。

ほんの一瞬、鋭二はそれがクセの、片頰を引きつらせるような笑いを浮かべる。

そのセキュリティのチャチさを嘲笑したのだ。

セキュリティの堅牢さよりも、警察官僚の天下り先の受け皿をより多く確保することが優先されたため、組織系統が必要以上に複雑化し、それだけシステムの構築が甘いものにならざるをえなかった。

全国監視カメラ・ネットワーク・データベースは、かたちとしては警察庁に統括されていることになっている。が、実際には、「高度情報技術解析協会」とかいう公益財団法人によって、各都道府県警察本部ごとに別個、運営されている。

鋭二はもう何年も前から、霞が関の解析協会本部のコンピュータ群に「エクスプロイト」──システムを集中的に攻撃するプログラム──を仕込んで、それらを遠隔操作することを可能にしておいた。

しかも鋭二は、それを仕込んだのが自分だと特定されないための用心として、「初心者でもすぐに散布できる」という触れ込みの、「エクスプロイト・キット」なるソフトウェア・パッケージを利用した。いわばサイバー犯罪の普及版キットだが、いいかえれば、そうした安易なマルウェアでも突破できるほど、欠陥の多いシステムなのだった。

そうやって、全国監視カメラ・ネットワーク・データベースを運用するコンピュータ群を完全に乗っ取った。

要するに、それらを遠隔操作可能な「ゾンビPC」に仕立てあげたわけなのだった。

いま、鋭二は──

公園を移動しつつ、大通公園の監視カメラ・ネットワークの生データを検証する。

「やっぱりそうか」

独りごちる。思ったとおりだ。

大通公園の監視カメラ・システムは尋常一様のものではなかった。

それらは「顔認識システム」ばかりでなく、「群衆行動解析システム」まで周到にカバーがおよんでいるのだ。

群衆行動解析システムは、人が密集する特定場所の画像、数十万枚をパターン解析し、たちどころにその人数を推計し、そのなかで不審な行動をする者をリアルタイムで検知する。テロ対策にきわめて有効だ。

鋭二の「顔」はいかなるデータバンクにも登録されていないから、顔認識システムにかけられたところで、フィルターにも検知されることはない。要注意人物としてピックアップされる恐れはない。そのことに問題はない。

問題は──そう、問題は、群衆行動解析システムのほうだ。

どんなに追跡され、包囲されても、その追っ手から逃れるために、うかつに走りだしたりしようものなら、たちどころに群衆行動解析システムに引っかかってしまう。

つまり鋭二はどんなに追っ手に迫られても、不用意に走りだしたり、物陰に隠れたりはできないことになる。追っ手から逃れられても、監視カメラ・ネットワークの特定監視対象にされたのではなんにもならないからだ。

自分が複数の相手に追尾され、包囲されているとわかっていながら、それに対処する適切な行動をとることができない……精神衛生上、じつに好ましからざることである。気分が悪い。

もちろん、それらのコンピュータ群はすべてゾンビPC化されているから、群衆行動解析システムを無効にするのは不可能なことではない。

だが、さすがにそんなことをしようものなら、先方は自分たちのPC群が汚染されていることに気づくだろう。いや、いずれ気づかれることになるのは覚悟の上だから、そのこと自体はたいした問題ではないかもしれないが──そんなことをしたらあいつらの正体を突きとめることができなくなってしまう。

鋭二を監視し、尾行しつづけるあいつらは何者なのか?

自衛隊指揮通信システム隊だろうか。それとも自衛隊情報保全隊か。あるいは、もしかしたら鋭二の知らないほかの組織かもしれない。

これからのこともある。鋭二としてはなんとしても敵の正体を知っておきたい。

逆襲をかけたい。

そのためにも群衆行動解析システムを遠隔全面停止するのは避けなければならないのだった。絶対に。

──それにしても……

北辰銀行では、ついうっかり不用意な口出しをしてしまった。鋭二はそのことを後悔している。あれは余計なことだった。やるべきことではなかった、と思っている。

あのときの鋭二はおかしかった。

いつもは慎重に、周囲の人間からある一定の距離を置くようにしている。それが、あのときにはどんな魔がさしたものか。「関口さん」に助け船を出したい、という気まぐれが胸にきざした。つい「それはよしたほうがいいんじゃないかな」とバカなことを言ってしまった。

が、そのおかげで、あいつらの存在に気がつく、という利点もあったわけなのだが……あの係長とかに呼び出されて何人かの警備員が駆けつけてきた。

可能なかぎり、銀行内の監視カメラの映像に自分たちの姿を残さない、ということはもちろんのこと、あいつらには、できるだけ警備員たちの目にとまらないようにする、という配慮も働いたようだ。

そのために──さりげなくではあるが──あいつらは一斉に銀行内を移動した。

その動きが鋭二の注意を喚起したのだった。彼らの存在に気がついた。少なくとも三班の監視チームから──人数にして七、八人というところか──追尾されていることに感づいた。

たぶん、そんなことがなければ、いまも彼らの存在に気づかずにいたはずなのだ。現に、あれほど周囲に注意を払って行動していたはずの鋭二が、あのときまで、まったく自分が尾行されていることを感知できなかったのだから……

それ以来、なんとかして、彼らを振り切ろうとしてきた。が、これまでなんとしても、それができなかった。

何度も、まいた、と確信することはあったのだが、気がつけばまた彼らの姿が周囲に見え隠れしている。──要するに、鋭二がプロであるのと同じように、彼らもまたプロであるということなのだろう。

だから、鋭二にしてみれば、大通公園に踏み込んだのは苦肉の策であり、彼らを振り切るためのいわば最終手段であったのだ。

いかに鋭二が天才的なハクティビスト──ハッカーとアクティビストからの造語──であろうと、監視カメラ・システムの天文学的に膨大なデータをあまねく渉猟し、自分の個人情報をすべて完璧に消し去るだけの自信はない。いや、自信はあるが、それを百パーセント完璧にやり遂げた、と確認するすべがない。いつまでも心理的に不安要因を負っていかなければならないことになる。それが困る。

が、彼らを振り切る方法がない以上、鋭二にはほかに選択肢がない。大通公園の監視カメラ・ネットワークを逆手にとって追跡チームを混乱させる以外にない。そして、その混乱に乗じて逃げるしかない。

ふと麻衣子がくれようとした焼肉弁当のことを思い出した。

──ああ、食べたかったなあ。

と思う。口のなかにツバがわいてきた。それも無理からぬ話で、もうずいぶん長い間、まともにものを食べていない。

このところの鋭二の食生活といえば、もっぱら百円ショップでカップ麵を買ったり、パンを立ち食いしたりして、どうにか餓えをしのいでいる始末なのだ。

ちゃんとしたものを買って食べようとすれば、そこには必ず監視カメラが設置されている。それがいやなら百円ショップで食品をあがなうしかない。百円ショップ・チェーンは、利益幅が薄いから、全店に監視カメラを設置するだけの余力がないのだ。

監視カメラがセットされているように見えても、筐体だけのダミーの場合が多い。百円ショップで食料品を調達すれば、比較的、安全ではあるのだが──まともな食事から遠のいてしまう。

麻衣子が焼肉弁当を差し出したときには、正直、あまりの誘惑に頭がクラクラしそうになった。

鋭二が『ミス・マーサのパン』に言及したのは、百円ショップで買ったパンの連想からのことかもしれない。麻衣子の「善意」に大いに感謝してしかるべきだったかもしれない。けれども……

麻衣子が鋭二の名前を呼んでしまったのには、その感謝の念も霧散してしまう。じつに一大痛恨事ともいうべきことだった。

なぜなら大通公園の監視カメラ・システムには集音マイクがあわせてセットされているからだ。マイクが「鋭二」という名を拾ったことはまず間違いないだろう。

鋭二の名前は──それだけは──唯一の個人情報として、警察庁のデータベースにリンクされた自衛隊情報保全隊のデータベースに入っている。逃亡する前にそれだけは消すことができなかったからだ。

だから、鋭二の名前が照合されれば、ここにいるのがその鋭二であることがわかってしまう。それが将来、どんな禍根を残すことになるかわからないが、いずれ、ろくな結果にならないのは目に見えている。蟻の一穴から砂山ぜんぶが崩壊してしまうことになりかねない。

麻衣子が善意の女性であることは疑いようもないが、それは『ミス・マーサのパン』におけるヒロインのような善意であることだろう。つまり、ありがた迷惑以外の何物でもない。放っておいて欲しい。

鋭二としては『ミス・マーサのパン』の結末に思いを馳せずにはいられない。

パン屋の常連客──貧しげな服装の、ドイツ訛りの男は、マーサが推測したような貧乏絵描きではなかった。彼は建築家であり、製図を描くのに、消しゴムがわりに古いパンを使っていたのだ。それなのに、そのパンに──善意から──マーサがこっそりバターを挟み込んだために、製図は台なしになってしまう。その結果、建築家は大切な仕事をしくじってしまう。マーサのひそかな想いはむなしく潰えることになった……

O・ヘンリーの短編だから、その程度のことでおさまったのだ。麻衣子の善意はこの現実ではもっとはるかに高くつくことになる。この六月の陽光うららかな大通公園で、鋭二は追跡チームを振り切るために、ほとんど死闘といっていい頭脳戦を展開させなければならないことになったのだった。

スマホのストップウォッチ・アプリを起動してから、すでに二分が経過している。鋭二に残された時間はあと八分しかない。

それというのも鋭二が自分にスマホを使うのを許している時間は、最長でも十分を限度としているからだ。

それ以上になると現在地、体調、精神状態、そのほかの個人情報がダダ漏れになってしまう、そう信じ込んでいる。

強迫観念? そう、たしかにそうかもしれないが──

これまで自分に課したルールを、忠実に護ってきたからこそ、かろうじて生きのびてきたのだと信じている。いまさら、そのルールを破る気にはなれない。